О режиссерской лаборатории Театра Наций в Мордовском национальном театре Саранска

Как ставить на современной сцене русскую прозу золотого века, чтобы не впасть в унылую костюмную иллюстративность? На этот актуальный в эпоху Пушкинской карты вопрос искали свой ответ в Мордовском национальном театре — на режиссерской лаборатории Театра Наций, проводимой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

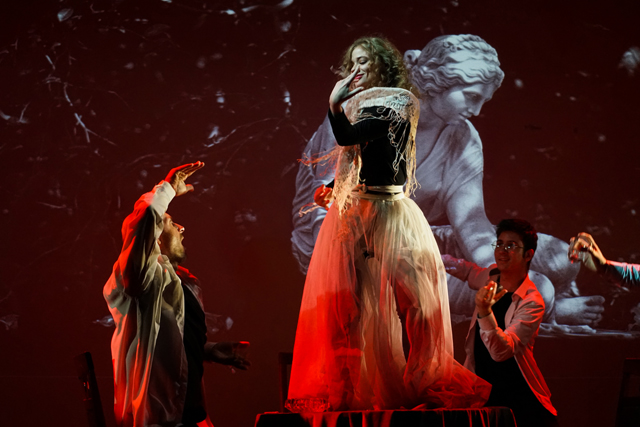

Сцена из эскиза «Первая любовь».

Фото — Светлана Сагайдак.

Саранск, столица Мордовии — красивый чистый городок с широкими улицами и высокими зданиями в центре. Среди культурных доминант — Музей имени Степана Эрьзи с его потрясающими скульптурами, а также память о жившем и работавшем здесь М. М. Бахтине. На чуть больше чем 300 тысяч населения — семь театральных площадок.

Режиссерская лаборатория прошла в национальном театре, и прошла тут впервые. Режиссеры за неделю поставили на двух сценах театра эскизы: классическую прозу в современных инсценировках.

«Первая любовь» Тургенева в постановке Михаила Заеца стала стремительным, многомерным действом на тему воспоминания о травмирующей страсти.

Повесть «Первая любовь», при всей нежности описанных в ней чувств — и влюбленности, и ностальгии, — текст довольно жестокий. Юношу-подростка обманывают, почти его не замечая, своевольная красавица и любимый отец. И лишь в одном из финальных эпизодов, где отец ударяет Зиночку хлыстом, а та целует след от удара, становится очевиден насильственно-чувственный подтекст этой внешне почти стерильной истории.

Акварельная тургеневская проза в версии Анны Гейжан превратилась в стремительный драматичный текст, насыщенный ритмизующими рефренами, а главный герой раздвоился на пожилого рассказчика и юного персонажа. Раз за разом звучит в пьесе фраза об убитой вороне: эта черная птица в тексте становится своего рода прообразом чеховской чайки.

Перед началом эскиза зрителя погружают в ситуацию воспоминания. Над сценой висят старые фото. Актеры фотографируют зал, и снимки тут же проецируются на задник: прием с трансляцией старых фото продолжится и в эскизе. А перед началом действа, прежде чем преобразиться в персонажей с помощью костюмных деталей, актеры кратко расскажут собственные истории первой любви.

Сцена из эскиза «Первая любовь».

Фото — Светлана Сагайдак.

Ситуативная рамка эскиза — проявка старых фотографий. На правом краю авансцены в красном свете сидит рассказчик Владимир Петрович (Андрей Кипайкин), доставая фото из кюветы и постепенно развешивая над головой: пространство памяти уже задано.

В центре сцены — круглый стол, уставленный хрустальной посудой. Именно здесь будут проходить ритуальные семейные обеды, где мать (Наталья Русяйкина) и отец (Алексей Егранов), ритмично позвякивая приборами о рюмки, говорят ни о чем и делают сыну формальные замечания. И именно на этот стол вскочит, чтобы танцевать в кругу своих поклонников, отчаянная Зиночка, этакая Лариса Огудалова на максималках. Татьяна Биушкина играет героиню страстной и неудержимо игривой, она тут совсем не тургеневская девушка, а роковая соблазнительница, рушащая мир наивного, ошеломленного Володи (Никита Крюков).

В финале эскиза, после смерти героини, рассказчик в сердцах обрывает развешанные фотографии: иногда лучше не вспоминать.

«Шинель» Гоголя в постановке Александра Лебедева, при всей карнавальности эскиза, стала сильным гуманистическим высказыванием о сострадании.

Все мы в девятом классе прошли через гоголевскую «Шинель» — и драматург Артем Казюханов в своей пьесе делает сюжетной рамкой конфликт двух учительниц литературы (их весьма органично играют Марина Аверкина и Евгения Акимова). Как преподавать Гоголя сегодня? Видеть ли в «Шинели» только разговор о маленьком человеке и его конфликте с обществом, как предлагает пожилая учительница? Или же перевести доход и мечты Акакия Акакиевича на современные реалии и образы, как упрямо хочет сделать молодая?

Пока педагоги спорят, классики — вечно живы. Режиссер располагает действие в школьном классе, и в рамах тут — живые портреты: и Гоголь (Михаил Канаев), и Пушкин (Евгений Благов), и Лермонтов (Дамир Коломийченко), и Достоевский (Андрей Анисимов). Импровизированные диалоги и действия этих атлантов отечественной ноосферы очень забавны и работают на общую сюжетную ситуацию.

Сцена из эскиза «Шинель».

Фото — Светлана Сагайдак.

Но вот появляется и герой истории. Выводя Башмачкина из жестких социально-исторических рамок, режиссер переосмысливает образ маленького человека. По сцене ковыляет коротенькая большеголовая фигурка. Это актриса Екатерина Прокофьева — сложившаяся втрое, в полном приседе, затянутая большим серым свитером. Ножки и ручки у существа короткие, глаза огромные, парик лысоватый, голосок тоненький: чистый Цахес. В руках у него громадное перо, в два раза выше его роста, и существо любовно обращается к нему «моя прелесть»… Ведь в переписывании — тайная и единственная радость Акакия Акакиевича. Имя которого, кстати, обозначает «беззлобный».

Трогательная красота есть в эпизоде, когда этот маленький Башмачкин, расположившись на огромном листе бумаги, вдохновенно записывает то, что ему диктуют собравшиеся вокруг классики. Как и в сцене, когда, обретя и потеряв роскошную шинель, Акакий Акакиевич находит крохотное последнее пристанище. Над ним, склонив головы, стоят писатели, у каждого в руках по два красных шарика: потешному герою — клоунское прощание. И звучит грустная музыка, и падает сценический снег — но все это не пошло, а грустно и самоиронично.

Такой Башмачкин — не только узнаваемая отсылка к образу, сыгранному Мариной Нееловой в спектакле «Современника», но и гуманистическая гипербола понятия маленького человека. Каким бы ни был ты странным, сочувствия достоин каждый. И тем ценнее то, что Акакий Акакиевич, по законам клоунского и мифического сюжета, здесь — оживает в финале.

«Дубровский» в постановке Юрия Печенежского стал историей о том, как молодежь имеет право переосмыслить старые сюжеты. Взяв за основу инсценировку Анастасии Ермоловой, режиссер во многом ее переработал: обычная лабораторная ситуация.

Сцена из эскиза «Дубровский».

Фото — Светлана Сагайдак.

Фоновая сюжетная линия — периодически проецируемое на задник большой сцены видео, где в городском пространстве юноша и девушка — идут, сидят, бегут… История о влюбленности — вечная, будь родители за или против.

В лаконичном по средствам эскизе (сцена остается почти пустой, но не пустует) режиссер проверяет историю на современность. Здесь практически не звучит предыстория; драма Владимира Дубровского, сложность его выбора отступают на задний план.

В центр выходит сильный мира сего: Троекуров. От импозантного Тимофея Чудаева, в пиджаке и при галстуке, исходит истинно троекуровская атмосфера задорного садистического насилия. Он легко и с удовольствием унижает приближенных, чиновников, слуг; он с наслаждением слушает восклицания: «Всегда ваш! До гробовой доски!.. Вы же мне отец родной!.. Только не к медведю!» Вообще выразительно звучит тема вечного конфликта уровней общества (барин — крестьяне; крестьяне — приказный; барин — чиновники; чиновники — просители).

Ярко работают актеры в эпизодических ролях. Смешно и жутко сделана сцена, когда Антон Пафнутьич (Максим Акимов), перебирая деньги, так долго не замечает храпящего француза — который и не спит, и не француз вовсе…

Ложный француз, то есть Дубровский (Александр Усанов), здесь — учитель танцев; этот постановочный ход дает красивое решение для его романа с Машей (Кристина Павлова). Интересно выписан образ юной героини — современной девушки, которая стойко пытается отстоять свое счастье. Недаром она все время начинает читать письмо Татьяны: она — активный деятель в этой истории.

Сцена из эскиза «Дубровский».

Фото — Светлана Сагайдак.

За Дубровским в итоге остается моральная высота. Троекуров пытается взять благородного разбойника на слабо — а ну-ка, выстрели в меня! — но Дубровский внезапно протягивает ему руку. Долгая, сильная сцена. Барин-самодур не готов пожать руку врага — и отступает. Он не в силах примириться.

Артисты и режиссер дарят публике и второй финал, по черновикам Пушкина. Финал, где любовь сразу побеждает. Но оптимистичное видео доносит до нас это ощущение еще раньше.

Три эскиза, очень разные по настроению, тем не менее, дают убедительные варианты ответа на вопрос, как расколоть хрестоматийный глянец. И не менее веско доказывают, что написанная драматургом инсценировка сильно облегчает работу режиссера над прозой.

Комментарии (0)