О Х Окружном театральном фестивале «Белое пространство» в Ханты-Мансийске

Фестиваль «Белое пространство» зародился более двадцати лет назад с поездки трех критиков (Олега Лоевского, Алены Карась и автора этого текста) по четырем городам Ханты-Мансийского округа, где уже работали пять профессиональных театров. Это были Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут и Нягань. Поездка была впечатляющей. На самолетах, в поездах, на машинах, только что не на оленях. На общей конференции после этих поездок, инициированных тогдашним председателем департамента по культуре Александром Коневым, и была предложена идея создания общего фестиваля. И конечно, если бы не мощная энергия и воля Конева, вряд ли фестиваль состоялся бы. Название ему придумал Леонид Архипов, тогдашний соратник Конева.

Сцена из спектакля «Нефтяное сердце».

Фото — Кирилл Меркурьев.

«Белое пространство» прошло впервые в 2004 году и с тех пор проводится каждые два года в разных городах Югры. В этом году был юбилейный, десятый. Города округа за эти годы «приросли» новыми театрами. Уже девять театров Югры приняли в фестивале участие. Каждый — с двумя спектаклями. Восемнадцать спектаклей за пять дней с ежедневными утренними обсуждениями в присутствии всех участников. Проводил фестиваль Ханты-Мансийский театр кукол своей маленькой, но очень мощной командой под руководством Павла Потапова, директора театра, председателя оргкомитета и одновременно председателя Ханты-Мансийского молодого отделения СТД РФ.

Образом и темой фестиваля стала «река времени». Северные реки могучие, властные, они диктуют свои правила, с ними не забалуешь. Каждый театр «приплыл» со своим корабликом, в фойе культурно-театрального центра «Югра-классик» была выставлена целая флотилия, зрители фотографировались рядом с ними, а нам, членам жюри, предстояло разглядеть, куда плывет каждый корабль, не сел ли на мель, не сбился ли с курса. Вот и поплывем прямо по театральной карте, представленной в буклете. Но придется написать только о тех спектаклях, которые получили награды.

Первый город — Нижневартовск. В нем два театра. Первый раньше назывался «Барабашка», и был он театром кукол, но несколько лет назад стал театром юного зрителя. В этом качестве я его увидела впервые. Спектакль «Нефтяное сердце» в постановке Ивана Пачина по тексту Анны Лифиренко и самого Пачина — это «невыдуманная сказка» о прошлом Нижневартовска, о том, как было открыто нефтяное месторождение на Самотлоре. Это театральное путешествие, интересное и детям, и взрослым. В Нижневартовске, говорят, было и много споров, и много восторгов вокруг спектакля, на него трудно попасть, а это вообще-то главное. В нем рассказана и показана та жизнь, которую не знают не то что дети, а и вполне взрослые молодые люди. А те, кто жил в той жизни, ее уже просто забыли. В нем действуют геологи и буровые мастера, геофизики, партийный чиновник и его внучка, «помбур» и учительница, продавщица морской капусты, полезные ископаемые в виде Нефти, Газа, Воды и Почвы. Много смешной театральной игры, азарта, и есть даже любовная история. Спектакль получил приз «за лучший актерский ансамбль».

Сцена из спектакля «Король Лир».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Городской драматический театр Нижневартовска известен в театральной России участием во всероссийских фестивалях («Театры малых городов», «Монофест», «Володинский», «Новосибирский транзит»). Театр показал «Короля Лира» в постановке своего молодого главного режиссера Татьяны Родиной. Это ее дипломный спектакль (режиссерский факультет РАТИ). И все, что свойственно молодому режиссеру, здесь присутствует. Действие помещено в сегодняшний день, в обычную квартиру, и Лир, конечно, отец-абьюзер. Этот Лир не стар. В исполнении Евгения Наумова он крепок и мощен. Но он устал быть отцом. Девочки выросли, обзавелись мужьями, пусть встанут на стульчик, как в детстве, споют папе хвалебную песнь и разберут его имущество, а его оставят в покое. Здесь тема спектакля вырисовывается через полное неприятие детьми своих отцов. «Вы пожили, теперь отойдите. Дайте нам». Но Лир у Наумова никак не тянет на абьюзера, и что-то здесь режиссером не додумано. Здесь абьюзом вовсю занимаются женщины, а мужчины совсем лишены и воли к действию, и даже слов. Это тоже упрощает режиссерское решение. И текст трагедии часто сопротивляется сценическому решению. При этом в спектакле придумано много интересного, особенно во взаимоотношениях Лира и Корделии. Лир здесь музыкант, и Корделия его любимица именно потому, что она тоже музыкальна. Но она не хочет вставать на стульчик и исполнять для папы песенку о любви к нему. После изгнания она переодевается в шута и не расстается с отцом. Да, это уже было. Ну а чего не было в шекспировских спектаклях? Елизавета Шаханина получила за роль Корделии приз «за лучшую женскую роль».

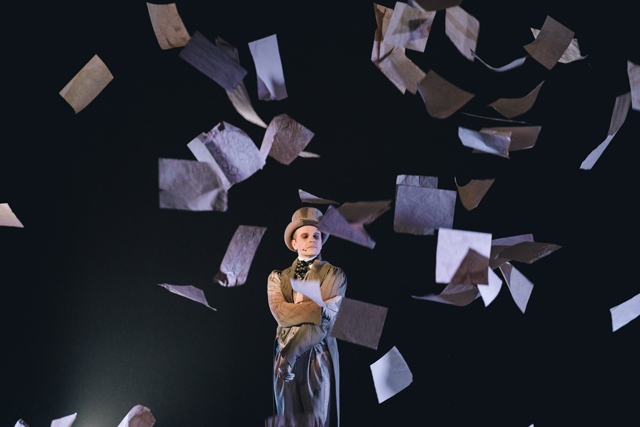

Сцена из спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Второй город на театральной карте — Мегион. Камерный музыкальный театр, самый молодой театр Югры, принял участие в фестивале второй раз. В нем собралась замечательная команда обаятельных вокалистов и музыкантов, но очень неопытных артистов. Спектакль Александра Баркара «Спасти камер-юнкера Пушкина» по известному тексту М. Хейфеца придуман и сыгран необычно и азартно. Здесь нет главного героя — Кости Питунина, его монологи отданы всем участникам этой музыкальной команды. Актеры сидят среди зрителей, как на психотерапевтических сеансах. И у каждого своя история нелюбви к Пушкину. Все передают друг другу его цилиндр с бакенбардами, этот всем надоевший символ «нашего всего», и все проходят путь от школьного раздражения до интереса, сочувствия и желания во что бы то ни стало помешать дуэли. Конечно, досадно, что опущен контекст этой истории — время 90-х. Но история спасения Пушкина присвоена всеми, а главное, прекрасно «озвучена» музыкально. Все актеры играют на разных инструментах и прекрасно поют. И во время действия (где все — бывшие одноклассники или просто люди, вспоминающие свое детство) возникает такой музыкальный ансамбль, в котором соседствуют рэп на стихи Пушкина, и «Черная речка, черный пистолет», и дворовый фольклор. Все свободны, органичны и обаятельны. Эта команда получила награду «за лучшую музыку к спектаклю».

Сцена из спектакля «Онегин».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Следующий город на театральной карте — Сургут. В нем два театра. Сургутский музыкально-драматический театр показал спектакль «Онегин» режиссера и художника Юлианы Лайковой. Это очень объемная работа, спектакль действительно «большой формы». В нем роскошные костюмы пушкинской эпохи, сочиненные Хетагом Цаболовым и Любовью Яковенко и тщательно выполненные. В нем прекрасный свет Дениса Солнцева, создающий атмосферу, и талантливая музыка Дахалэ Жамбалова. В нем большое количество героев, которые абсолютно соответствуют роману, но, к сожалению, мало кто из них узнается в действии. Как показалось, главная проблема спектакля в том, что по непонятным признакам разделены Автор, он же Онегин в исполнении Виталия Шемякова, молодой Онегин в исполнении Виталия Ковалева и Пушкин (Данил Миленин). Онегин просто иллюстрирует тексты Пушкина, сам Пушкин появляется только в какие-то моменты (отличить его можно только по бакенбардам и цилиндру) и, кажется, пугается того, что написал. И Пушкин, и Онегин не очень справляются с пушкинским стихом.

А все действие ведет Автор в отличном исполнении Виталия Шемякова. Он здесь существует на большой дистанции от текста. И появляется как будто из другого времени. В финале именно он является в образе Онегина, заменив собой Онегина прежнего, и сцена его объяснения с Татьяной, которую играет Елизавета Слепцова, трагична и безысходна. Онегин в исполнении Шемякова действительно трагический герой, совершивший бессмысленное убийство и поплатившийся за это всей своей жизнью. За исполнение роли Автора/Онегина Виталий Шемяков получил приз «за лучшую мужскую роль».

Сцена из спектакля «Игра в Геракла».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» показал спектакль «Игра в Геракла» режиссера Наталии Лебедевой. Сюжет о двенадцати подвигах Геракла переведен в жанр «античного квеста», где Геракл, он же обычный парень Дима (Дмитрий Гаврилов), должен пройти двенадцать шагов к успеху. Квест, конечно, уводит далеко в сторону от мифа о Геракле, образ которого намного сложнее, чем история парня, готового драться до последнего. Но история мифологического героя сейчас никого не волнует. Зато на сцене проявляется другой конфликт — связанный с образом Адмета (Александр Рысин), которому богами назначено умереть. И сойти в Аид вместо Адмета не готов никто, кроме его жены Алкестиды (Наталья Верчук). В этой игре в Геракла отличная мужская команда, редкая для театра кукол. Конечно, из всех подвигов Геракла были показаны первые три: немейский лев, лернейская гидра и стимфалийские птицы. Но это было невероятно красивое и жутковатое зрелище. Все мифологические существа были созданы из разных конструкций и деталей, которые соединялись в целое актерами. За роль льва спецпризом жюри были награждены Иван Соловьев, Георгий Зырянов и Александр Рысин.

Сцена из спектакля «Маланья — голова баранья».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Нефтеюганский театр кукол «Волшебная флейта» я увидела в 2003 году, в той первой поездке по округу. Тогда театру строили новое здание. Старое разрушили, и спектакли игрались в детских садиках. Там я их и смотрела. Профессионалов-кукольников было совсем мало, о качестве говорить было невозможно. Путь у этого театра был трудным, он сейчас прокладывает свой маршрут, пробуя разные типы театра кукол. Спектакль по сказке-притче Лескова «Маланья — голова баранья» поставлен режиссером Ольгой Шырляевой (Уфа) и ее командой. Текст очень сложен для постановки, это притчевый неторопливый сказ, а прекрасный язык Лескова, увы, уже почти непонятен детям. Тем не менее, сама попытка поговорить с детьми о том, что такое простая, бесхитростная душа Маланьи (ее играет Ольга Абрамова), полная любви к детям-сиротам, которых она взяла, и к людям, которые злобно смеются над ней, — попытка важная. Важен и разговор о смерти, которую простодушная Маланья заставила отступить, уйти из деревни. А люди ждут смерть как избавление от тяжелой жизни, призывают ее как спасительницу. Философская притча, конечно, не очень получилась. А вот образ Маланьи запомнился чистотой интонации, совпадением кукольной маски и голоса. Работа Абрамовой была отмечена спецпризом жюри.

Сцена из спектакля «Родной земли напевы. Генезис».

Фото — Кирилл Меркурьев.

А мы доплыли до Ханты-Мансийска. В столице округа два театра. Театр обско-угорских народов «Солнце» показал спектакль «Родной земли напевы. Генезис» в режиссуре Виктора Евдокимова. Это диджитал-притча. В ней невероятно красиво и органично соединились пение актрисы Юлии Яркиной и современные цифровые технологии. У народов ханты и манси есть такое понятие — родовая, или личная песня. Она сочиняется в течение всей жизни, переходит от поколения к поколению, и петь ее может только представитель рода. Спектакль создан на основе личных песен хантыйского рода Рынковых-Песиковых. Актриса, она же Мать-Земля, Прародительница, Птица, появляется в окружении всего богатства современных цифровых изображений — и ИИ, и анимационного видео, где возникает все, что происходит с миром. Мы видим это на экране, где два современных молодых человека (Юрий Хозумов и Елизавета Фоминых) исследуют происхождение рода, генезис бытия, и явно наследуют одноименный фильм о происхождении жизни. Этот спектакль получил спецприз жюри «за воплощение уникального художественного проекта».

Сцена из спектакля «Любовь к трем апельсинам».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Ханты-Мансийский театр кукол показал спектакль «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карло Гоцци. На сцене — шахматный мир королевства, где все герои — от принца Тартальи до шута Труффальдино — шахматные фигуры. Шахматную игру придумал Сергей Ягодкин, и придумал так сложно, что без либретто здесь никак не обойтись. Очень помогает то, что все ходы героев разбиты на короткие эпизоды, названия которых даются на экранах. Поскольку и у Гоцци это не совсем пьеса, а скорее сценарный план, то здесь все и подавно обходятся без слов, просто играя и делая правильные, а чаще неправильные ходы. Художник Лилия Жамалетдинова создала на крошечной сцене театра изысканно красивый, стильный мир, где в черном кабинете работают и актеры в живом плане, и куклы в виде шахматных фигур, представляющие героев. Они важные, носатые, как диковинные птицы. По стенам развешаны белоснежные маски классических героев комедии дель арте. И все это королевство живет, двигается, шутит и дерется по законам карнавала. А главным героем становится шут Труффальдино, который живет вообще против всяких правил, как и полагается приличному шуту. Пищик во рту Екатерины Цыганец делает ее персонажа родным братом Петрушки. Кукла Труффальдино — перчаточная, и на удивление бойкая и шустрая в руке актрисы. С ней происходит самое важное чудо театра кукол: кукла становится настолько живой, что кажется, она существует совершенно самостоятельно от актрисы. Вот за это чудо Екатерина Цыганец и получила награду «за лучшую роль второго плана». А «за лучшее художественное оформление спектакля» награда по справедливости досталась Лилии Жамалетдиновой.

Сцена из спектакля «Шостакович».

Фото — Кирилл Меркурьев.

А мы поплыли дальше, и нашей последней точкой на театральной карте стал город Нягань, где работает Театр юного зрителя, который в последние годы стал активно появляться на театральной карте России, на фестивале «Театры малых городов», на «Золотой Маске», которую он и получил за спектакль Сойжин Жамбаловой «Калечина-малечина». Няганский театр представил два спектакля, как и все театры. И оба получили награды. Спектакль по тексту Лары Бессмертной «Шостакович» в постановке Филиппа Гуревича имеет документальную основу. Это и байопик в его традиционном понимании, и все же от байопика его отличает важный художественный прием. Пространство спектакля с разломом стены, с камнями и кусками, с призрачными лучами света, освещающими фигуру человека, сидящего спиной, придумано Ольгой Сусловой и художником по свету Павлом Бабиным. К этой сутулой спине человека в мешковатом костюме будет приковано внимание весь спектакль. Ильнур Мусин в образе Шостаковича не обернется к залу ни разу. Здесь очень удачно использована эстетика отсутствующего героя. О нем идет речь, он центр внимания говорящих о нем женщин, вспоминающих, любящих, страдающих, пытающихся его понять. Мать, первая любовь, первая жена, подруга, дочь, последняя жена… Все эти женщины сопровождали жизнь гения, устраивали ее, помогали, любили, защищали. Но запоминаешь не их. А вот эту сутулую спину и легкий взмах руки над головой, когда, как будто собираясь дирижировать, композитор размашисто ставит подпись «Д. Д.» в письмах своему другу. И он заботится о родных людях, и он переживает, любит, пытается спасти, помочь. Но на самом деле его душа захвачена только музыкой.

Знаменитая клеветническая статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки», обозначившая начало уничтожения искусства, не сломила композитора. Навсегда испуганный арестом Мейерхольда, случайным свидетелем которого он стал, Шостакович только в музыке был свободен. И выражение этой полной свободы духа — его Седьмая симфония, которая говорит о нем, о стране и о времени больше, чем любое произведение искусства. Спектакль строг, красив и деликатен. И когда в финале артист Ильнур Мусин выходит на поклон, ему аплодируешь и за это деликатное отношению к гению. Спектакль получил приз «за лучшую режиссуру».

Сцена из спектакля «Каштанка».

Фото — Кирилл Меркурьев.

Чеховская «Каштанка», поставленная Иваном Комаровым, довольно далека от сюжета рассказа. Действие происходит в цирке. Но она, конечно, про театр. Про этот сумасшедший мир больных на всю голову людей, которые знают, что они больны, и пытаются уберечь от заразы еще здоровых, но сами лечиться не собираются. Ильнур Мусин играет здесь режиссера Жоржа, и все свои наблюдения за этой странной профессией, без которой почему-то в театре ничего не получается, вложил в свою роль. Здесь все пронизано цитатами из Чехова, да и сам он, неприкаянный (Василий Казанцев), бродит по сцене с ружьем, которое, как мы знаем, должно же когда-то выстрелить. Иногда Чехов преображается в Пингвина, в котором тоже есть что-то чеховское, боюсь определить, что. Здесь вообще преображения часты и неожиданны. Вот, например, сразу полюбившаяся всем Свинья в исполнении Анастасии Крепкиной неожиданно оказывается Ириной Николаевной Аркадиной. Хотя, если подумать, почему неожиданно? Свинья — прима в труппе у Жоржа. Ну и Аркадина тоже прима. Крепкина — актриса бесстрашная, яркая, владеющая острой формой. И ее Свинья вкупе с Аркадиной, подхрюкивающей в драматические моменты своей жизни, замечательны. Прекрасен Илья Чан, безымянный работник театра, пытающийся уберечь Каштанку. Каштанка — это кукла в исполнении Александры Казанцевой. Но Каштанка рифмуется с прибившейся к театру девушкой по имени Каша. Вот эту Кашу (Екатерина Ермохина) и пытается спасти работник сцены от театральной заразы. «Беги, — кричит артист, — беги до автовокзала. Ты пропадешь, в театре все пропадают…» Но уберечься от театра невозможно. И зал, поголовно зараженный театром, бисировал и ликовал, на себе чувствуя неизлечимую «высокую болезнь». Этот спектакль получил Гран-при фестиваля «Белое пространство».

Ну вот, мы и приплыли к финалу. На фестивале произошли важные вещи. Артисты увидели своих коллег, посмотрели в глаза друг другу, а это так нужно, особенно когда в городе всего один театр и не с кем «сверить часы». Восемнадцать спектаклей всех театров округа увидели зрители Ханты-Мансийска, это ни на каких гастролях невозможно. А для артистов выступить перед чужой зрительской аудиторией, перед своими коллегами, услышать другие реакции зала — необходимо, для того чтобы театры не «варились в собственном соку», чтобы существовало взаимное переливание крови, чтобы и артисты, и руководители театров могли поговорить о своих проблемах. Вот для всего этого и существует «Белое пространство», которое объединило всех, живущих на нем.

Комментарии (0)