О театральной лаборатории — мастерской полного цикла на основе сюжетов из Торы в рамках проекта «Традиции будущего: Опыт — Поиск — Мастерство» в Театре «Шалом»

Если история циклична, то в ней можно не только обнаружить схожие симптомы бедствий, но и, наоборот, обрести поддержку и найти рецепты решения проблем. Герои древности справились со всем до нас, и Театр «Шалом», разглядывая в зеркале отражение современного человека, ищет на его растерянном лице черты предков.

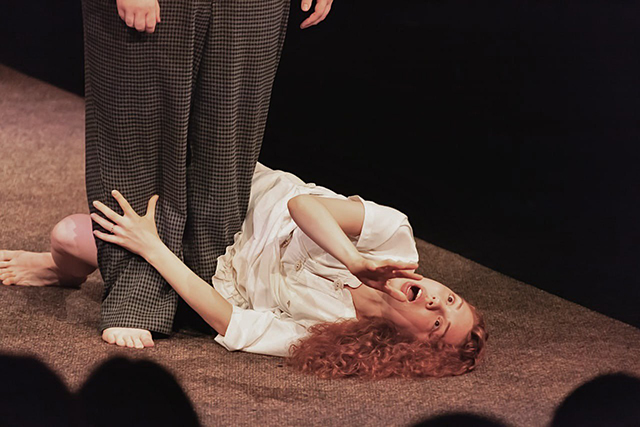

Сцена из эскиза «Обыкновенная человеческая история».

Фото — Сергей Тупталов

.

«Дать прорасти зернам трав» — таков девиз лаборатории «Шалома», которая длилась больше полугода. Молодые режиссеры работали с пьесами, специально написанными на основе Танаха, Священного Писания. Сам по себе Танах внушителен: он включает Тору (Пятикнижие Моисея), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания) — всего 24 книги. Драматурги, решившиеся на переложение архетипических сюжетов на современный лад, в основном брали фрагменты из Торы и Ктувима — сюжеты, в межкультурье знакомые, узнаваемые. Здесь и история самоотверженной Руфи, и проглоченный китом Иона, и главный великан Голиаф, и даже краткий пересказ той части мировой истории, которую принято называть Ветхим Заветом.

Опыт работы с религиозными текстами в театре всегда интересен. Но тут интересно и то, что Танах — канон, сформированный еще до родной для современной культуры европейской колыбели, у него свои законы, своя ритмика и образность, своя увлекательная логика. Прежде, около двадцати лет назад к иудейским текстам обращался Борис Юхананов в «ЛабораТОРИИ», режиссерском проекте, основанном на изучении Торы. Но целью юханановской лаборатории было создание нового режиссерского языка (как раз применимого для культуры неевропейской), а Танах был подходящим материалом для проведения экспериментов. «Шалом» же заинтересовал сам священный текст, его внедрение в современное культурно-театральное поле и поиск ответов на актуальные темы.

Одним из способов соотнесения прошлого с настоящим почти во всех эскизах стало создание центрального персонажа, образ мыслей или желания которого обретают современные аналогии. Среди выбранных для эскизов пьес (а у режиссеров был выбор из лонг-листа) иначе устроена «Обыкновенная человеческая история» Виктории Костюкевич, где главный герой — собирательный образ. Столетний старичок, от лица которого ведется повествование — человек «вообще», и потому его жизненный путь наполнен узнаваемыми деталями разных эпох, от Всемирного Потопа до коммунального быта. Узнавание скорее второстепенно, оно срабатывает на уровне аффективной памяти, едва ощутимого дежавю.

Сцена из эскиза «Обыкновенная человеческая история».

Фото — Сергей Тупталов

.

Режиссер эскиза Ярослав Жевнеров выбирает интонацию простую, личную — текст драматурга бережно звучит от лица молодых артистов театра. Микрокосм жизни одного человека сталкивается с макрокосмом вселенского порядка, создавая напряжение между личным и глобальным. Костюкевич умело использует образы из Танаха, переплетая их с исторической перспективой. Центральной темой этой работы становится опрокидывание космоса внутрь человека. Сама пьеса будто строится как диалог двух голосов: голоса истории и голоса человека внутри одного персонажа. Эти голоса, хотя и звучат в унисон, передают разные эмоции и смыслы — режиссер подчеркивает это разложением текста на коллективную партитуру голосов. Когда история повествует о страшных временах, человек говорит о любви, создавая контраст между абстрактным злом и конкретным, осязаемым добром.

Один человек, попавший в газовую камеру, приравнен ко всему человечеству или, наоборот, сотворение и гибель мира сосредоточились в груди одного человека — не столь важно. Одно мерцает в другом, и сквозь узоры исторических фракталов проступает пульс стремительно утекающего времени. У режиссера оно останется неутешительным приговором, а у драматурга затактом к новому прыжку времени.

Создатели эскизов выбрали разные степени осовременивания своих героев: в «Розе, Вере и Алисе» и «Руфи» мы встречаем героинь, существующих в реальности XXI века, в то время как «Иона» и «Голиаф» оказываются скорее в абстрактном пространстве — один в темной метафизике собственной философии (китовом желудке), другой — в молчаливом ущелье никому не известного внутреннего мира.

Сцена из эскиза «Иона».

Фото — Марк Еленцов.

«Иона», написанный Соней Дымшиц, выходит далеко за рамки простого пересказа общерелигиозного сюжета. Режиссер Александр Цереня вслед за Дымшиц не следует букве Танаха (и даже не следует букве драматурга), а, отталкиваясь от ключевого события — повеления Бога отправиться в Ниневию, — разворачивает собственное философское размышление.

В пьесе нет никакой интриги — ведь Иона как пророк заранее знает итог своего бунта. Драматурга интересует внутренний путь героя: от отказа следовать божьей воле к принятию и, более того, к активной борьбе с Богом за спасение жителей Ниневии.

Центральной темой эскиза становится выбор между спасением себя и спасением других. Главным собеседником Ионы в исполнении Антона Шварца становится Рыба, в которую он попадает (Вера Енгалычева), персонаж потусторонний, словно вышедший из фильмов Тима Бертона. Иона, изначально заботящийся только о своей судьбе, постепенно осознает ценность жизни каждого из 120 тысяч жителей Ниневии. Его внутренний путь — это переход от фатализма («какой смысл что-то делать, если ничего не произойдет») к активной позиции («надо срочно что-то делать, чтобы ничего не произошло»).

Образ Ионы для Церени неоднозначен и объемен. Это не абстрактный бунтарь, а живой человек с внутренними противоречиями. Он честолюбив и в то же время труслив, он сомневается и ищет смысл. Сложный выбор «говорить или молчать» пронизывает весь спектакль. Для режиссера этот выбор определяющий — подобно артисту, выходящему на сцену, говорить о страшном и несправедливом или «уйти на глубину», отказаться от своей миссии, замолчать.

Единственное, чего, пожалуй, не хватает эскизу, это финала, в котором кроется главный месседж драматурга. Режиссер намечает внутреннюю трансформацию Ионы, но оставляет открытым вопрос о том, что же все-таки заставляет его отправиться в Ниневию. Ответ на этот вопрос — то, ради чего написана вся пьеса.

Сцена из эскиза «Роза, Вера и Алиса».

Фото — Сергей Тупталов

.

В двух других эскизах режиссеры идут по пути наименьшего сопротивления и выбирают истории внятные и простые, спрямленные сюжетом. Эскиз Алесии Некрасовой по пьесе Анастасии Малейко «Роза, Вера и Алиса» балансирует на грани бытовой драмы и поэтической притчи. За поверхностным слоем реалистичных ситуаций из жизни московской семьи XXI века просвечивает поэтически возвышенный иудейский мир.

Режиссер акцентирует это подспудное ощущение с помощью алогичной эстетики снов Алисы, записанных на диктофон. Вырастая из бесконечных снов или наваждений, странные предсказания бабушки Розы о беременности Алисы превращаются в мистическое предопределение судьбы.

Центральное место в этой истории занимают образы сильных женщин — Алисы, ее бабушки Розы и матери Веры. Они объемны, ярки, достоверны внутри и карикатурно-утрированны снаружи. На их фоне мужские персонажи (тоже шаржированные) остаются схематичными и плоскими. В итоге получается так, что, стремясь преодолеть стереотипы о женщинах, авторы эскиза оказываются в плену стереотипов о мужчинах.

Важную роль в эскизе играет музыка. Отдельные сцены превращаются в череду музыкальных номеров с остроумно придуманными и блестяще исполненными песнями, которые заменяют собой развитие драматического действия. Безусловно, структура сна позволяет бессвязную хаотичность, но в данном случае это скорее указывает на недовершенность режиссерской затеи.

История Алисы, выбирающей между ролью матери-одиночки и абортом, содержит не просто личный выбор героини, а целый код семьи, ношу всей женской линии. История же о пророке Ионе, с которым сравнивает себя бабушка Роза, как и некоторые другие иудейские образы, возникающие в тексте, остается лишь дополнительной краской на фоне демографической дилеммы. Кажется, создатели пьесы и эскиза были больше сосредоточены на противоречиях в жизни будущей матери, чем на разработке идей и образов Танаха, откуда заимствуется мистицизм, но теряется сакральное.

Сцена из эскиза «Руфь».

Фото — Надежда Музыкова.

Пьеса Элизабет Дамскер «Руфь» точно так же фокусируется на женской судьбе и переносит древние события в абстрактную современность, однако режиссер Ирина Васильева выбирает для своего эскиза другую интонацию — более личную, по-камерному исповедальную. Ее эскиз несколько текстоцентричен, что не удивительно, ведь главную роль исполняет сам драматург.

Джазовая структура придает эскизу приятную легкость — чужестранка Руфь, потерявшая своего мужа, отправляется вслед за свекровью в чуждый для нее Израиль, где все говорят на другом языке. Эта игра с языком и трудностями перевода оттеняет поэзию внутренних монологов Руфи, написанных в стихах.

Главной темой спектакля становится не столько история Руфи и ее личного пути, сколько тема близости и родственных связей, которые не даны априори, а приобретаются через совместный опыт. Руфь и Наоми, обе чужие в окружающем их мире, находят близость именно в этом чувстве отчуждения. Трагедия их сближает.

Мужчина, брат мужа, вынужденный взять Руфь замуж, здесь несет скорее сказочную, формальную функцию спасителя. Основное внимание сосредоточено на отношениях между двумя женщинами, на их поиске опоры друг в друге. Поэзия и проза, миф и современность пересекаются в общей для любого века точке — иррациональной потребности человека в другом человеке. И эта человеческая связь оказывается спасительной.

Иначе подходит к задаче режиссер Саша Золотовицкий. Он не берет в основу предложенные пьесы, а придумывает свое переложение сюжета из Торы. И это решение удивительным образом оказывается уместным — потому как своей задачей режиссер ставит толкование не опусов драматургов, а собственно Танаха.

Сцена из эскиза «Голиаф».

Фото — Марк Еленцов.

«Голиаф» Золотовицкого представляет собой неожиданную и в чем-то провокационную интерпретацию сюжета о знаменитом поединке между Давидом и Голиафом. Вместо традиционного изображения Голиафа как страшного великана и машины для убийств, режиссер предлагает нам образ нежного, добродушного и тихого интроверта, который оказывается в центре военного конфликта против своей воли. Играет его выпускник бутусовской мастерской Иван Орлов.

Первое, что бросается в глаза, — неожиданное решение костюмов. Вместо тяжелых доспехов воины носят вязаные вещи, имитирующие фактуру кольчуги, а самому Голиафу вручают картонное оружие. Иван Орлов делает своего героя предельно безобидным — будучи офисным клерком, которого отправили в качестве пушечного мяса на войну с израильтянами (которые такие же — беззащитные по природе вязаные солдаты, вынужденные быть воинами), он любит все живое вокруг и, подобно киллеру Леону из знаменитого фильма, таскает за собой цветочный горшок. Голиаф «Шалома» — не воин, а тихий мечтатель, который мечтает о спокойствии морского камня. Он неспособен к насилию, как и его маленький оруженосец в исполнении Александры Ахметзяновой, который пытается быть солдатом, но остается ребенком.

Эскиз Саши Золотовицкого становится попыткой выйти на уровень мидрашей, когда одно событие из Торы может толковаться по-разному и даже кардинально наоборот. Мы привыкли видеть Голиафа страшным убийцей, но в интерпретации режиссера он — жертва обстоятельств, пешка, лишенная выбора.

Сцена из эскиза «Голиаф».

Фото — Марк Еленцов.

Очевидно, что буквальное воспроизведение библейских сюжетов невозможно, и именно поэтому лаборатории «Шалома» был так необходим драматургический конкурс. Создание драматургической основы — именно то, что так часто игнорируют режиссеры в лабораторных работах, и что, как результат, становится главной проблемой большинства эскизов. Драматург на лабораториях нужен, даже очень. Лаборатория «Шалома» избегает этой проблемы, но обнаруживает более глубокие и сложные.

Насколько драматургические тексты предоставляют необходимый простор для режиссерской интерпретации? Если режиссер способен самостоятельно выстроить сценическое повествование, нужна ли вообще пьеса? Почему при встрече с самодостаточным драматургическим материалом режиссер выбирает путь наименьшего сопротивления и более простую основу для надстраивания собственных идей? Как быть, если драматургический текст перекраивает сюжет, но не предлагает требуемой глубины? Задача драматурга в этом случае невероятно сложна: необходимо найти баланс, чтобы воплотить общевековое в своем собственном, не инсценировку и не оригинальную пьесу — волшебный сосуд, созданный для хранения и ставший произведением искусства.

Возникает правомерный вопрос: а как, собственно, создавать драматургию на основе религиозного текста, когда классические инструменты драматурга ловко справляются с сюжетами, но не вскрывают наполнение? А как быть режиссеру, который не находит в сакральном своего? Как переложить вечное сакральное на актуальное театральное и не выплеснуть вместе с водой младенца? Это те вопросы, которые выросли из первой лаборатории «Шалома» и для решения которых потребуется еще много подобных опытов, — и в этом главный художественный азарт для театра. Как известно, Тора содержит ответ на любой вопрос, главное — научиться правильно ее толковать, и именно к этому приглашает зрителей и создателей лаборатория по Танаху в Театре «Шалом».

Комментарии (0)