«Сердце человека». По мотивам повести К. Сергиенко «До свидания, овраг».

Учебный театр «На Моховой», Мастерская Я. М. Туминой.

Руководители проекта Яна Тумина, Наталья Никуленко, Дарья Кожевникова.

На круглой сцене ворох тряпья. Свалка? Развал на барахолке? Медленно скользят поверх два луча. Их рваное, зигзагообразное движение напоминает то ли взволнованные огни поисковых отрядов, то ли выслеживающие фонари охранников. А может, это все же просто проба театральных софитов? Как бы то ни было, под этими лучами тряпичный «культурный слой» начинает оживать: слегка шевелиться, медленно приподниматься. В движении этих землисто-зеленых, торфяно-коричневых складок проступает образ самой матери-земли: уставшей, как прелые листья. И вдруг лоскутный покров вытягивается вверх, в вертикаль, отчетливо напоминая обо — украшенную лентами гору камней. Подобные культовые сооружения в Бурятии отмечают места поклонения духам.

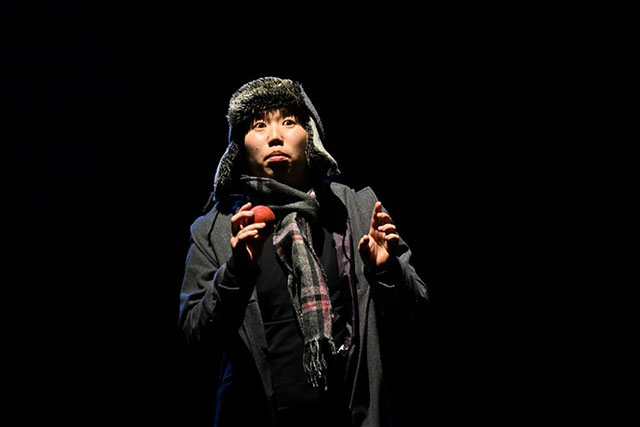

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Спектакль создан русско-бурятским курсом Яны Туминой, и их диплом — не просто демонстрация приобретенных навыков и умений, но возможность для молодых артистов проговорить, прожить, отрефлексировать большую и больную проблему их малой родины — массовый отстрел бездомных собак. За которым, конечно, встает и боль наша общая, огромная настолько, что все мы предпочитаем ее не замечать.

Повесть Константина Сергиенко «До свидания, овраг» — трогательная история стаи брошенных хозяевами собак, написанная в конце семидесятых и много раз успешно воплощавшаяся в театре, — у Туминой становится жестче, гротескнее, острее. С одной стороны, режиссер откровенно прочерчивает связь с сегодняшним днем, включая в спектакль актуальные новостные сводки и заменяя отлов — отстрелом. С другой — парадоксальным образом уходит от конкретности места и времени действия, равно как и от мелодраматического психологизма персонажей. Повесть о бездомных собаках оборачивается высказыванием о Человеке — в глобальном, архетипическом, мифологическом смысле этого слова. И молением о победе человечности.

Стержень сюжета как бы отступает на дальний план. Коллизия рвется и рассыпается вспышками этюдов-реприз (сцена недаром рифмуется с ареной цирка). Раз — и из бесформенной массы ткани, из тела «Дядюшки Оврага» (того самого обо, одушевленного места обитания героев), вылупляются человеческие головы, то там, то здесь — как грибы по осени. Два — и из тряпичных недр во все стороны, словно выплевываемая, летит одежда. Старые советские меховые шапки, дубленки, варежки ловят эти «новорожденные» растерянные люди. Три — пойманные предметы оказываются живыми: в умелых руках кукольников они оборачиваются собаками, и вот уже из-за носов-помпонов, из-под шерстяной челки казацких папах, из складок-морщин древней ушанки выразительно смотрят на нас их глаза. Но шапки тут же возвращаются на головы, а увенчанные ими артисты начинают игру: чехарду воплощений и превращений. Выкрикиваются в микрофон имена героев: Крошка! Кусачий! Головастый!

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Под звуки чаплинского «Малыша» (саундтрек к фильму — центральная музыкальная тема спектакля), один за другим влезая в шкуры вывороченных дубленок и пыльных меховых безрукавок, персонажи выскакивают на центр арены: жонглируют, крутят сальто, танцуют. Перед нами определенно — собаки. Но одновременно — бездомные бродяги и… циркачи. Сборище бесприютных и отвергнутых, странных и смешных, наивных и мудрых. Свет софитов превращает каждого человека в «человека играющего». В артиста, под руками которого на глазах у изумленной публики старое тряпье оживает то в огромного и лохматого барбоса, то в юркую длинномордую таксу. Спектакль фиксирует и артикулирует момент театрального преображения — главный смысл которого прячется между масок, в самом мгновении их смены.

Немые предметные репризы — пантомимические номера «шапочных» собак — постепенно перерастают в драматические зарисовки «из жизни оврага». Но действие то и дело рвется: в выжигающе-ярком студийном телевизионном свете на сцене появляется Диктор (Валентина Будаева). Внеположенная игровому миру спектакля, после стандартного ритуала (грим, музыкальная отбивка, команда «эфир!») она одинаково ровно вещает о принятии закона об эвтаназии бродячих собак, о количестве пострадавших от них, об увеличении числа бездомных в стране, о… Женщине в идеально отглаженном костюме нет разницы, о чем говорить, и, поддаваясь безразличию ее голоса, сценический мир мгновенно теряет краски, полностью обезличиваясь. Бродячие псы, только что такие разные, оказываются единой серой раздражающей массой, одной из проблем мира людей.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Белый глаз круглого отражателя, поблескивающий в глубине сцены и концентрирующий свет на ведущей — образ слепого, равнодушного телевизионного взгляда. Но в мире собак он же — диск луны, глядя на который дикие псы сбиваются в кучу, чтобы выть, согреваясь теплом друг друга. В ответ на их голоса, проекцией их мечты, проступает на лунной белой глади наивный, детский силуэт домика и человечка с хвостатым другом. А позже мерещится Чарли собственной персоной, со своим любимым псом, и улыбающийся Никулин, тоже с собакой, и, кажется, Дрейден… (видео Виктории Дугарон). Так белый круг превращается в волшебную линзу — шаманскую метафору «третьего глаза» как возможности видеть мир в своей, а не навязанной оптике, и способности формировать свою реальность.

Из всех собак о человеке не мечтает лишь один — Черный (Артем Котляр) — молодой лидер стаи, упорно и твердо, как мантру, повторяющий: «Человек — ломает. Человек — враг». Он — единственный, чью историю попадания в овраг рассказывает нам режиссер. Хозяин Черного (Пайрав Махмадулоев) всю жизнь жестоко избивал, унижал и изничтожал свою собаку. Но даже этого было недостаточно для того, чтобы пес его разлюбил. Лишь то, что хозяин уехал из города, бросив его, и не остановился, когда тот бежал километры за машиной, заставляет Черного измениться. В свете дрожащего луча человек в майке-алкоголичке дубасит кулаком скулящую собачью морду — рукав черной кожанки. И белый глаз луны становится красным, наливаясь кровью, изменяя взгляд Черного на человека, превращая его обиду в ненависть ко всему людскому роду, избавляя от любой конкретики, уничтожая детали.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Есть в овраге и тот, кто не подчиняется Черному, — Хромой (Андрей Бухашеев), старейший из псов, немощный хранитель памяти о доброте и мире. Тихий, сгорбившийся от времени, с глазами, давно скрывшимися за чрезмерно отросшей шерстью казацкой папахи, он никогда ни с кем не спорит, никого не осуждает. Лишь упорно тихонько бормочет что-то про то, «что люди разные бывают», да пытается сберечь самое дорогое для него — маленький красный мячик, единственное, что осталось у него от его человека (указом Черного людские вещи в овраге строго запрещены). Но кольцо двуногих преследователей сжимается, и старый Хромой — первая жертва. На длинном подиуме, сложенном из цирковых кубов, белая израненная собака долго-долго тяжело дышит, пытаясь дотянуться до своего красного мячика — маленького огонька, — укатившегося на другой конец. Не сможет. Медленно отходит кукловод. И на столе остается лишь грязная белая шапка, над которой молча стоят артисты. Дольше всех Черный. Маленький красный мячик — сердце Хромого, сердце Человека. Так долго пытавшийся его выбросить, Черный теперь прячет его под свою куртку. И в этот момент спектакль про братьев наших меньших становится историей про нас самих — это уже не собака, а человек в нелепой ушанке стоит на семи ветрах, под пулеметным стрекотом очередных новостных сводок.

Телеведущая оглашает актуальную статистику по росту числа бездомных, и, по слову ее, из кучи лежащей на полу одежды поднимаются огромные фигуры — гигантские пугала из драных пальто и старомодных шляп. Медленной единой стеной надвигаются они прямо на зрителя, безмолвные и безликие — то ли призраки прошлого, то ли «мертвые с косами», то ли те, чьи лица мы, зрители, просто не посчитали нужным ввести в фокус своего зрения.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Долго наблюдая, как люди на сцене заразительно и увлеченно «играли в собак», мы не сразу замечаем переход, когда ожившие благодаря их энергии «собаки» начинают играть в людей. Белое рваное рубище стаскивается через голову одного из существ, чтобы тут же оказаться надетым через голову соседнего… В тряпичную эстафету по очереди включаются «люди в черном», артисты, один за другим влезающие в эту белую «змеиную кожу» — то ли смирительную рубаху, то ли оперение белой вороны. Почти цирковой трюк оканчивается клоунской ссорой бездомных, не поделивших одну на двоих скамейку, но дело спасает любовь и нежность белой собаки, снова родившаяся тут же, волшебным образом, из той же белой материи. И ты улыбаешься, завороженный наглядным и элементарным доказательством всеобщей связанности «одной шкурой», остроумной и заразительной материализацией чувственных идей — простоты спасения в любви…

Вот только безжалостный свет прожекторов уже нацелился прямо в зрительный зал. Камеры на изготовке: круги света бегают по сцене, выискивая замечтавшихся «собак». Хлопок — и с первой из них слетает пальто. Рапид и медленное прощание — с шапкой, с дырявыми варежками, с носом-помпоном. Прощание столь же утрированно театральное, как и весь спектакль. «В театре смерть понарошку», но слезы настоящие. Разыгранная циркачами трагедия неумолимо движется к своему финалу. Один за другим расстаются актеры со своими персонажами, последний раз удивляются, рычат, пытаются что-то сказать, договориться и… сбрасывают куртки-шкуры. Хлопок. Опять хлопок. Один за другим. Пока на сцене не остается единственный — Гордый. Тот, кто мечтал научиться читать человеческие книги и от чьего имени велся рассказ. Он — следующий. Зритель ждет последнего удара-хлопка.

Но происходит чудо. Обыкновенное. Возможное только в театре.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Шапка, вместо того чтобы быть сброшенной на пол, защищается руками ее хозяина, прячется за его спиной. Человек в луче света, задыхаясь, прижимает к себе меховое существо: «Стойте! Это моя собака!» Спектакль в последний раз проворачивает свой «оптический фокус», чтобы оглушить сломом правил игры. Там, где зритель уже привык видеть «собаку-шапку» и «актера, который играет в игру в собаку», вдруг вырывается настоящий, живой, «такой-как-в-зале» человек, и слезы его — не клоунские. Развоплотившись, выделившись из пары «кукла — кукловод», как энергия при распаде атома, он этим элементарным трюком, кажется, заставляет плакать весь зал. Наверное, это можно назвать почти забытым сегодня древним словом «катарсис».

Человек шепчет слова успокоения, и мертвенный свет телекамер отступает, сдается, сменяется теплым — софитов Театра. Владимир Шойненов (Гордый) с предметом верхней одежды в руках отступает в глубину сцены, и на плоскости белого диска проступает тень — силуэт хозяина и его собаки. Реальный, не проекция. Живое воплощение лунной собачьей мечты, утверждающее веру в то, что оно еще не потеряно — сердце Человека.

Комментарии (0)