О фестивале «Пермская театральная весна»

Фестиваль «Пермская театральная весна» проходил в этом году уже в 63-й раз. И хотя фестивалем его можно назвать лишь «по старой памяти» (когда-то, в 1948-м году такое имя дали ему руководители местного отделения ВТО), солидный возраст мероприятия не может не вызывать некоторого почтения. Правильнее было бы назвать его «смотром достижений сезона» — ведь в программу входят премьерные постановки, которые отсматривают и обсуждают с профессиональными театральными коллективами в течение мая-июня референты пермского СТД, по возможности привлекая к этому хлопотному процессу критиков (как пермских, так и иногородних).

Вот и мне довелось впервые поучаствовать в этом фестивале-смотре, и, благодаря такому счастливому случаю, впервые побывать в Перми. И, заодно с рабочими театроведческими задачами, удовлетворить любопытство, еще не совсем остывшее со времени Дней пермской культуры, взбудораживших Петербург прошедшей осенью.

Июньская Пермь предстала тоже вполне взбудораженной: здесь уже набрали ход «Белые ночи в Перми», с программой, включающей «двадцать шесть дней фестивалей, выставок, спектаклей, танцевальных постановок, мастер-классов и форумов, семинаров и лекций для жителей и гостей города любого возраста». В диапазоне от выставки плюшевых медведей и выступлений детских студийных коллективов — до циркового гала-шоу «Лучшие маги мира» и международного фестиваля актерской песни «Соломенная шляпка». Все почти по-петербургски длинные летние сутки город шумит, активно участвует: перед отелем «Урал» воздвигнуты концептуальные арт-объекты из природных материалов; по улице Ленина за полночь носятся немилосердно шумные байкеры; вызывает непрерывные дебаты грандиозная буква-башня из сосновых бревен, воздвигаемая в центре города… В общем — город уральских белых ночей, претендующий на звание новой культурной столицы, не скупится на подкрепление своих амбиций самыми прогрессивными модерновыми средствами.

А что же театр кукол? По совести сказать, он остается где-то на периферии всего помпезного водоворота. Три пермских профессиональных коллектива, работающих в этом виде театрального искусства, за прошедший сезон не выпустили ни одной премьеры, которая могла бы претендовать на серьезное событие в российской театральной жизни. То, что уральскому кукольному театру вполне по силам таковые высоты, априори известно. Но, увы, создается впечатление, что приоритеты местного культурного руководства на эту область не распространяются. По большому счету, пермские кукольники «варятся в собственном соку», явно не будучи избалованы ни гастролями, ни участием в громких культурных проектах.

В Пермском Государственном театре кукол, занимающем одно из зданий исторической застройки, чистенько и не роскошно. Зал ежедневно заполняется ребятишками из летних оздоровительных лагерей. Здесь за прошедший сезон вышли комедия-лубок «Осторожно, коза!» (реж. Григорий Гольдман, художник Алла Гониодская) и представление-игра «Из дома вышел человек…» (режиссер Анна Синицына, художник Лариса Каменских). Оба спектакля свидетельствуют о попытках осваивать актуальные синтетические формы, но назвать эти попытки вполне успешными, к сожалению, невозможно.

История о коварной козе, прельщающей одного за другим легковерных дедов, которым как раз пришелся «бес в ребро», задумана как комедия масок. Но, не говоря уже о том, что активно педалируемый мотив межвидового адюльтера вряд ли так уж уместен на сцене детского театра, законами избранного жанра в постановке явно пренебрегли.

Предполагаемая острая пластическая характерность здесь осталась нереализованной (за исключением очень немногих для двухактового спектакля моментов, вроде балетного экзерсиса, который совершает Коза у бутафорского заборчика). Сценографическое решение также небезупречно: ширмы-заборы, которые могли бы послужить практически универсальным средством организации пространства, дополнены «дощатым» станком-помостом (водруженный в центре сцены, он вроде бы должен говорить о «театре в театре», но почти никак не задействован актерами и скорее мешает им). В центре сценического сюжета — поэтапное превращение Козы-обольстительницы (этапы «делят» между собой четыре актрисы) из малосимпатичной, но резвой особи в модных полосатых чулочках и с дурацкой улыбкой на огромной маске с зеленым носом (!), в «аццкого» деспота: «крылатый» плащ на тростях и грозно-капризный голос, усиленный ревербератором. Финал этой линии, надо отдать должное, воспринимается юными зрителями с особенным шумным восторгом, а последующие попытки заново Козы прикинуться «ангелочком» вызывают и вовсе бурное возмущение зала: дети кричат, на сцену летят скомканные программки и флаеры… Увы, вполне предсказуемая активная реакция никак не предусмотрена постановщиком и персонажи лубочной комедии (традиционно предполагающей вполне солидную степень открытости залу) продолжают несмело имитировать «четвертую стену».

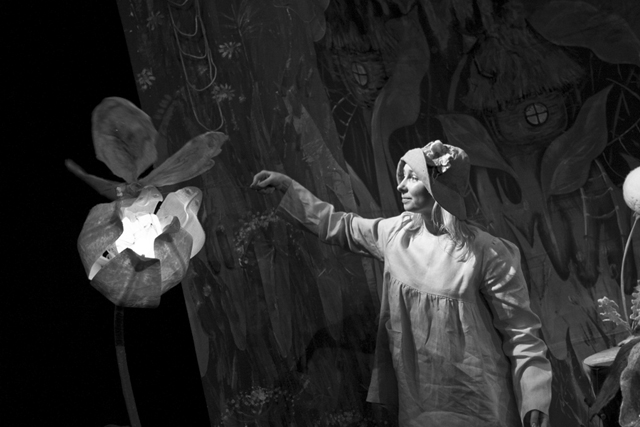

Представление-игра, в основу которого была взята поэзия Даниила Хармса, оказалось в не менее сложных отношениях с заявленным жанром. Драматургическое решение здесь практически отсутствует, поэтому очевидную игровую природу хармсовских стихотворений молодому пермскому режиссеру реализовать не удалось: ни в живом плане, ни в кукольном. Последнему вообще была отведена чисто изобразительная функция, и в результате получилось нечто вроде радиотеатра, где артисты, группируясь в невнятные мизансцены, «кукольными» голосами по очереди произносят реплики, держа в руках кукольных персонажей. А жаль — матчасть спектакля придумана интересно, выполнена тщательно. Но даже жизнерадостный сценографический колорит не делает этот спектакль увлекательнее — уже к концу первого акта зал явно устает, и во втором начинает активно проявлять нетерпение…

Другому пермскому театру, с необычным названием «Туки-Луки», всего пять лет. Он был рожден на базе актерского курса, который набрал и выучил в местном Институте культуры з. а. РФ Сергей Кудимов. Сейчас театр играет на постоянной площадке (арендует ее у дворца культуры им. Гагарина), и занимает вполне прочное место в культурной жизни отдаленного от центра городского района. Молодые артисты пока еще «не волшебники», но явно полны желания выучиться на таковых, старательно (хотя и не вполне свободно) работают с куклами, не опускаются до сюсюканья с маленькими зрителями. Как реализуется этот потенциал в условиях, когда на первом плане стоит необходимость выживания коллектива — время покажет. Пока что в репертуаре театра преобладают постановки «ностальгически детсадовского» жанра, и артистам удается быть в них по-студенчески обаятельными. Выпущенные за прошлый сезон «Мама для мамонтенка» (с планшетными куклами) и «Каникулы с привидениями» (с тростевыми и марионетками), обе в постановке художественного руководителя театра Сергея Кудимова, могут быть адресованы, скорее всего, дошколятам и выглядят вполне по-домашнему — при удавшейся искренней уютной атмосфере им пока еще явно не хватает сценического лоска. Как ни парадоксально на первый взгляд (а вообще-то вполне логично), самым «продвинутым» из представленных кукольниками на «Пермскую театральную весну» выглядел спектакль камерного частного театра «Карабаска» (созданный на средства гранта Министерства культуры Пермского края). Маленький коллектив (Андрей Тетюрин и Наталья Красильникова), при всей сложности нынешней финансовой жизни — единственный «выездной» пермский кукольный театр: если не с собственными спектаклями (не все из них, справедливо говоря, художественно бесспорны), то в качестве зрителей, «Карабаска» довольно активно участвует в российских фестивалях и режиссерских лабораториях. На фестиваль-смотр этот театр представил маленькую уютную лирическую сказку «С улиткой вокруг света» (по пьесе Владлена Снежкова, режиссер Андрей Тетюрин, художники Анна Перевозчикова и Татьяна Сабурова), в котором занял двух артистов из государственного театра кукол. При некоторых постановочных и кукловодческих шероховатостях, нельзя не отнести к достоинствам спектакля грамотно выдержанный жанр, симпатичных кукольных персонажей, и отчетливый, но неназидательный, экологический мессидж. Коротко говоря, это история о том, что на каждом сантиметре нашей огромной планеты можно обнаружить самые настоящие чудеса — если только не торопиться и смотреть внимательно. Особенно радуют маленьких зрителей эпизоды кукольного волшебства: превращение неуклюжего войлочного червяка в яркую бабочку, загорающееся в улиткином домике уютное окошко…

Говоря о проблемах пермского театра кукол, конечно же, нельзя признать их уникальными. На просторах нашей необъятной страны ежегодно выпускается солидное количество спектаклей «провинциально-детсадовского» стиля, далеко не все из которых «крепко сколочены» и являют блестящее актерское мастерство. Но вот родину мамонтов и «бога антрепризы» Дягилева, дремуче-изысканного «звериного стиля» и новейших синтез-музыкальных проектов, претендующую на статус культурной столицы, все перечисленное явно обязывает к более пристальному вниманию, которое могло бы стимулировать кукольные коллективы смело преодолевать провинциальные стилевые рамки. А пока что кукольники даже в программу «Белых ночей» не вписаны… словно и нет в Перми этих театров.

Комментарии (0)