ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

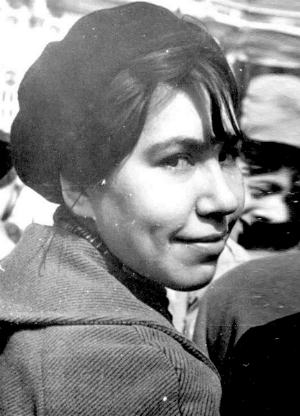

Титова ошеломила меня сразу и навсегда. Это была любовь с первого взгляда. Я приехала на факультет повышения квалификации из провинциального вуза. Тогда было положено, что каждые пять лет все вузовские преподаватели должны проходить это испытание. (Когда я уже была у Титовой в аспирантуре, она со смехом сказала мне, что едет в ГИТИС на ФПК. Боже мой, чему можно было учить Титову?) Она пришла к нам, шестерым преподавателям из разных городов Союза, представилась и начала лекцию. И я сразу полюбила в ней все. Ее голову, гордо посаженную на длинную шею и как будто облитую коротко стрижеными черными волосами. Ее длинные, прекрасной формы ноги, которые она закидывала одну на другую, когда чувствовала себя свободной. Она иногда чуть заикалась, и это тоже было прекрасно. Я никак не могла определить, в какой момент это происходило. На лекциях — никогда. Иногда в разговорах, когда она волновалась. Но что и в какой момент заводило ее — это загадка. Еще у нее была потрясающая манера совершенно неожиданно, на какой-то фразе, которая всегда означала конец мысли, бросать: «Перерыв», сразу вставать и уходить в коридор. Она никогда не смотрела на часы, но это всегда было на 45-й минуте. Мы сразу вскакивали и бросались вслед, расталкивая друг друга. Она шутила, блестяще рассказывала театральные байки. Когда сигарета заканчивалась, она точным движением гасила ее, мгновенно собравшись, шла в аудиторию и продолжала точно с той мысли, на которой закончила. Через полтора месяца занятий она ткнула в меня пальцем и сказала: «А вас я выпущу к студентам». Это прозвучало, как «в клетку к тиграм». Я поняла, что сейчас умру. Что она сделала со мной после лекции по Таирову… просто раздробила меня на мелкие части. Но после казни похвалила. Причем, как-то так, что я сразу и возродилась. Это была и есть самая главная похвала в моей жизни. С этого момента и начались наши личные отношения. На следующий год я стала ее первой аспиранткой. (Неудачной, поскольку в результате разных обстоятельств отказалась от защиты.)

А тогда Галина Владимировна сразу поняла, что с нами, взрослыми людьми за тридцать, она может быть более свободной. Времена-то стояли противные. Шел 1980 год. Я ходила к ней на лекции дополнительно, на курс по 30-м годам, который она в это время читала на факультете. И мне есть с чем сравнивать. Она умела выстраивать лекции для студентов так, что идеологически подкопаться было не к чему. Но второй план (а мы именно в нем остро нуждались) шел в них точной пунктирной линией. И слушатели вольны были заполнять эти пунктирные промежутки своими размышлениями. Нас же она еще и вводила в методологию, комментируя и расшифровывая свои лекции.

Титова была крупным ученым, но об этом я писать не решаюсь. Но каким она была блистательным лектором! А ведь это не всегда совпадает. Поражало, что в ее лекциях нет ни одной пустой фразы, ни одной лишней, не работающей на общую мысль подробности. История раннего советского театра, театра 20-х годов выстраивалась в ее лекциях красиво, стройно — в каждой лекции, если проследить их одну за другой, была видна «перспектива» всего курса. Театр 30-х годов никто не читал так глубоко, умно и бесстрашно, как это делала она. Она умела за лживой схоластикой, свойственной времени, разглядеть то живое, что всегда жило в театре. Иногда чуть заметной усмешкой снижала пафос высказывания. Иногда отстраненно комментировала то, что, казалось бы, сомнению не подлежит. Это был виртуозно построенный курс. И это был театр Титовой. Артистизм Галины Владимировны был, конечно же, одной природы с искусством ее главного героя, диалог с которым длился всю жизнь.

Когда меня пытались в моем институте «приструнить» за идеологию, поскольку в вопросах по истории театра оказалась запрещенная фамилия Любимова, Титова гневно била кулаком по столу (все знают, как она была великолепна в минуты ярости) и наставляла: «Вы совсем с ума сошли? Живете в своем медвежьем углу! Вот как надо выстраивать вопросы: „Брехт на советской сцене“, „Современная проза на советской сцене 70–80-х годов“. Ну и где вы тут видите Любимова?» И торжествуя, смотрела на меня. В эти минуты она была так трогательно наивна, гордясь, что обвела вокруг пальца бдительно следящих за нами идеологов тухлого времени.

Вообще Галина Владимировна умела учить, делая это парадоксально и как будто проверяя тебя и на человеческие качества. Она часто встречала неожиданными тестами. Спрашивала в лоб, затянувшись сигаретой, и уклониться от ответа было невозможно: «Таня, вот вам дали текст научной статьи. Но вы знаете, что автор — подлец. Например, он доносы писал. Как вы отнесетесь к этому тексту?» Я помню, что решительно рубанула: если автор подлец, то к его тексту я отнесусь соответственно. На что получила немедленную отповедь. Что текст — это самостоятельное произведение, и совершенно ни при чем человеческие качества автора, кем бы он ни был. Это был урок. На всю жизнь я запомнила, что автор и его произведение чаще всего не равны друг другу. Кажется, этот вопрос мучил ее. Потому что еще раз она меня вдруг спросила: «Вы тоже верите, что гений и злодейство..?»

Их прелестные диалоги с Майей Михайловной Молодцовой проходили в кухне, где всех гостей принимали под портретами Пиранделло и Мейерхольда, которые висели на стенах и как-то умудрялись не встречаться взглядами. Майя Михайловна иронично комментировала наши беседы: «Девочки, какие же вы изощренные знатоки советского театра. Я так много нового узнала сегодня!» На что ГВ ярилась: «Лучше молчи, Майя! Это у тебя кругом вершины. А мы знаешь, где свои жемчужные зерна находим?» Это ее демократическое «мы» вдохновляло и окрыляло. Она умела интеллигентно поставить собеседника чуть ли не на одну доску, так, чтобы человек не чувствовал себя пигмеем рядом с ней. При этом часто бывала совершенно безапелляционна: «Всем известно, что Ахматова выше Цветаевой». «Кому это всем?» — возмущалась я. «Всем! Когда-нибудь поймете. И хватит об этом».

Надо сказать, что не всегда ГВ была высокой интеллектуалкой, далекой от быта и мелочей жизни. Как-то она пожаловалась, что не может найти рецепт своего торта. «Понимаете, я его пекла всю жизнь. Всю жизнь! И не могу найти». При следующей встрече она, ликуя, показала мне совершенно засаленную ветхую бумажку. Это был найденный рецепт. «Его бы надо переписать», — предложила я. За что меня обдали уничтожающим взглядом: «Вы знаете, сколько ему лет? Почти столько же, сколько мне!» Понятно, что это был абсолютно убедительный аргумент против переписывания.

Господи, таких как Титова больше нет на белом свете. Она была прекрасная и яростная, как ее мир. Никогда я не встречала людей, которые бы так чудесно преображались в гневе, как она. Это было похоже на вспышку молнии, когда вдруг все озарялось каким-то небывалым светом. Этот беспощадный свет давал какой-то новый угол зрения на все. Абсолютный максимализм Титовой не признавал полуправды и уклончивости. Ни в чем. Ни в науке, ни в жизни.

Она была для меня самым главным, самым любимым человеком. Единственным Учителем. Я так и не осмелилась ей это сказать.

Спасибо, Таня. «Господи, таких как Титова больше нет на белом свете. Она была прекрасная и яростная, как ее мир.» Нет и не было. И таких самоотверженных, и таких благородно-благодарных, бесконечно и восторженно верящих в своих учеников. И таких щедрых. Если мы и стОим чего-то в своей профессии, то только благодаря ей. Ее великой школе, ради которой она прожертвовала всей остальной своей жизнью. Потому что «остальной» у нее не было. Она отдала все. Пусть же и ей воздастся…

Татьяна, большое спасибо Все очень верно. Уходят учителя, светлая память.

Совсем недавно отмечали юбилей, и всё было в настоящем времени:

http://ptj.spb.ru/blog/kyubileyu-galiny-vladimirovny-titovoj/

Титова сыграла по-настоящему ОГРОМНУЮ роль в превращении театральной мысли в науку. Она учила истории русского театра ХХ века практически всех живущих сейчас ленинградских-петербургских театроведов, и суть в том, как учила. Театроведение для неё – понимание глубинных оснований и связей художественных методов. Если говорить о «гвоздевской» школе в современности – это Титова. Она находила на уровне философии театра обоснования систем театральных приёмов. Именно театральных. Она любила методы с богатой театральностью,»авангард с родословной». Когда первые спектакли Анатолия Васильева хвалили за правдивую реалистичность, она была уверена в их насквозь условной игровой природе. Глубоко понимала современный театр. В театре и в том, что пишут о нём, для неё всегда существовало качественное измерение: богатство и самостоятельность идей. Она скептически относилась к театральной критике как журналистике и к теории театра без сущностного историзма, а в нынешних теориях перформативности, границ «драматического» театра находила подтверждение в «классике», у Мейерхольда. Это есть в её книгах. Она очень много преподавала, кроме лекций – и семинары, в которых мы писали работы такого уровня, который в дальнейшей жизни было трудно удерживать. На любом обсуждении она была абсолютно бескомпромиссна. В её руках была планка уровня настоящего театроведения.

Теперь с нашей кафедры ушло старшее поколение. Мы становимся следующим старшим и я не уверен, что мы заменяем их, ушедших. .

Спасибо! Увидела ее как живую.

Крайнюю степень возмущения Титова выражала так: «Нет слов!» Это была неправда, слова у нее были всегда и точно выражали то, что она хочет сказать. А вот у меня, действительно, нет слов. Как писать про человека, который не только себе, но и окружающим не позволял сантиментов? Был не чужд пафоса, но с подозрением относился к нему у других. Считал правильным произнесение ритуальных здравиц и мог придраться в них к пустячному слову. Она сама знала, чтО должно быть написано в ее некрологе, и сейчас возмутилась бы, что я пишу не то. Но на самом деле, я пишу то и так, чему и как она меня научила. Титова научила меня думать и писать. Два бесценных навыка. Так что это не пафос: моя благодарность Вам, Галина Владимировна, не может быть выражена словами, она неизбывна, как и тоска от Вашего ухода.