«Вопль впередсмотрящего». По мотивам повести А. Гаврилова.

Театральная компания «Разговоры» на сцене Площадки «Скороход».

Режиссер Борис Павлович, художники Ольга Павлович, Ксения Тараканова, Наталья Федорок и Елена Чебуина.

Структура спектакля «Вопль впередсмотрящего» напоминает рисунки на песке. Ощутима рассыпчатость: рассыпчатость текста повести Анатолия Гаврилова, послужившей материалом для лаборатории, рассыпчатость рисунка, создаваемого в соавторстве более чем двадцатью актерами и актрисами проекта, рассыпчатость человеческого сознания. Как корабль погружается в холодное море, которое зритель периодически слышит и ощущает внутри спектакля, так и мы погружаемся в эту рассыпчатую реальность и нереальность. Текст повести, изначально имеющий структуру разбитых строчек, периодически выкладывающихся в диалоги, констатацию событий, элементы биографии, присваивается самыми разными способами, чтобы стать одним длинным нелинейным воспоминанием, которое пролетает в последний миг жизни перед глазами впередсмотрящего.

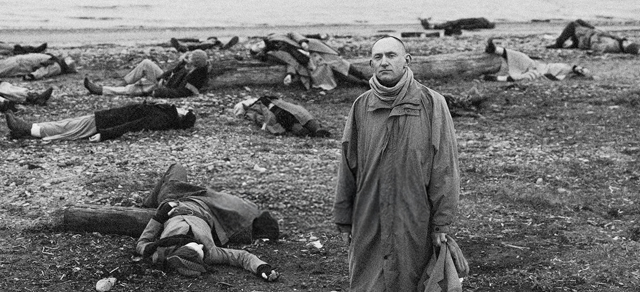

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

Этот спектакль, как человеческое сознание, похож на все и сразу и ни на что не похож одновременно. Площадка «Скороход» как нейтральное, почти стерильное пространство становится идеальным полем для его экспериментальной структуры. И мы, несмотря на изначально четкую границу между сценой и зрительный залом, вовлекаемся в этот эксперимент — физически и ментально. Спектакль начинается с мягчайшего светового перехода, внутри которого Ангелина Засенцева в земляного цвета плаще наслаждается первозданным миром, который для нас приоткрывает.

Теплый свет — актриса говорит, что сегодня солнечно. Она указывает на какую-то двигающуюся воображаемую точку над нашими головами. Это летит самолет. И мы уже вовлечены в эту условность. После чего она спокойно переводит нам то, что мы видим, на язык еще более условной реальности спектакля, определяя постепенно появляющихся на сцене актеров и актрис как разные предметы, размытых персонажей, условные понятия. Все переменчиво, и мы принимаем эту условность. Реагируем на триггеры знакомой нам реальности, увидев мать с рвущимися полиэтиленовыми пакетами или фрагмент (пост)-советской квартиры с «Утром в сосновом лесу» Шишкина. В коридоре посредине зала оказываемся свидетелями разрыва связи неловкого юноши (одной из условных ипостасей главного героя в исполнении Игоря Астапенко) и страстной, изнемогающей Нины из «Чайки», размазанная от слез тушь которой, кажется, становится все более размазанной с каждым эпизодом. Кстати, а причем здесь Нина из «Чайки»?

Нина — один из ведущих женских образов повести Гаврилова, в спектакле (в исполнении Натальи Берёзиной) ощутимый не только как призрак первой любви, но и как некая эротическая фантазия, в которой много нарочитой фривольности и иногда практически карикатурного отчаяния. Нина — провинциальная девушка, мечтающая стать актрисой и сыграть Нину Заречную, которая будет мечтать стать актрисой. Эта ситуация порождает рекурсию, грань между героиней и ролью стирается. Да и рассказчик не помнит, на ком он в итоге женился — на Нине или на Зине, которая тоже мимолетно появляется в тексте повести…

Эта размытость героев схожа с переливчатостью героев «Школы для дураков» Саши Соколова. Объединяет эти два текста и постоянное присутствие мотива школы, ученичества. Под песенку «Дважды два четыре» настойчивая и неустойчивая учительница проверяет прически героев на вшивость. Разрозненно в текст спектакля вшиваются фрагменты из тетрадей, которые, согласно сюжету, переписывает герой. Паруса делятся на лавировочные, дополнительные и штормовые. Среди звезд бывают и великаны, и карлики. Оскар Уайльд вел жизнь лондонского денди. Сначала эти факты вползают в наши уши, но в начале второго действия перед нами действительно материализуются Эдисон, Толстой, писатель Кафка, охотящийся за птицей-кафкой, Пушкин с Гоголем. И, помимо Нины, по сцене шатается настоящая Чайка — обаятельный чудик с пакетом на голове и длинным носом, который активно вовлечен в действие, — и это одна из самых устойчивых ролей внутри спектакля.

А роли в этом спектакле меняются динамично — парики, плащи, усы, распечатанные портреты и тканевые маски для лица. В одном из воспоминаний героя обманывает мужчина по имени Анастас Спиридонович. В действиях Дмитрия Иванова в этой роли возникает жесткость, голос его скупой и тяжелый, как голос очень опытного телефонного мошенника. Он заставляет мальчика отдать деньги, обещая привезти уголь. Уголь — это не просто уголь, а способ выжить в этом ветреном и холодном мире. Но мгновение спустя тот же актер начинает говорить как провинившийся мальчишка, будет извиняться перед матерью, превратившись из хищника в жертву обмана.

Постоянно перетекающий актерский состав той или иной сцены то цепляет нас своей маленькой, казалось бы, бытовой трагедией, то превращается в хор. Одна из актрис, перепроживая все тот же сюжет об обмане и наказании за обман, поднимается, как на волнах, на руках своих партнеров, оказываясь подвешенной в распятии, полностью лишенная воли. К пику своей эмоции она приходит, находясь практически вниз головой. И все так же синхронно ее погружают, будто ребенка в лихорадке, на кровать, в середину сцены, где за предельной детской эмоциональной болью актриса приходит к катарсису, не переставая произносить текст повести. И актеры, окружающие ее, становятся гораздо более похожими на ангелов, чем на жестокую природную силу.

Главная рана этого спектакля — отсутствие отца. Ощущение постоянного дефицита жужжит весь первый акт спектакля — в заметно выцветших плащах и платьях, в мученических падениях и полетах, в сжатости матери-одиночки. И в присутствии этого самого отсутствующего отца — его на сцене постоянно воплощают женщины. Во второй части этот конфликт между мужским и женским, отцом и матерью становится все более абстрактным, стихийным, мужское и женское становятся небом и землей. Спектакль разрезается несколькими воплями, зачастую хоровыми, но практически безэмоциональными. Это о том ужасе, который за гранью человеческих ощущений, это мистический разрыв, полная эсхатология. И в процессе переживания его, столкновения с неизбежной гибелью, вопль трансформируется то в многоголосое пение, то в гул, то в вынужденное молчание.

Второй акт деконструирует едва обозначенную логику первого, трансформируясь то в литературный балаганчик с портретами популярных писателей, то в комическую сцену соблазнения, где хлипкие и хрупкие девушки постепенно превращаются в суровых увесистых усатых морячков, то перевоплощаясь в чарующий и мрачный шабаш. Ведьмовская природа отдельных эпизодов спектакля ощутима и через количество женщин на сцене, каждая из которых выплескивает свою самобытность и причудливость, и через ритуальность отдельных неясных действий, например, обматывание рук друг друга цветными нитями, которые медленно становятся шаманскими масками. И это женское и хтоническое, таинственно-морское и мрачно-водянистое ощущение спектакля дополнительно преломляется через разный возраст актрис.

Марина Белкина с ее белыми волосами, пронзительным и в то же время отстраненным взглядом, чем-то напоминающая О. Каравайчука, становится как бы матриархом в этой истории — ее руки греют, но в голосе часто ощутима холодность, какую мы ожидаем от божественного и незыблемого. То иронично подстегивая мальчика, не понявшего, что делать с девушкой, которая пошла с ним в подсолнухи, то заводя песню Валерия Ободзинского про Анну, пробуждая лирическое состояние затишья, герои этой актрисы подталкивают нас к какому-то осознанию… Но каждого — к какому-то своему.

Это расплывчатое, густое и честное состояние разрезается в конце появлением человека из зала — собственно, режиссера спектакля, Бориса Павловича, расшифровывающего своим финальным монологом хитросплетения этой лаборатории — собственно, проговаривая эпизод, где впередсмотрящий осознает столкновение с другим судном. На опустевшей сцене он читает этот текст от лица главного героя, этого самого впередсмотрящего, но при этом голос его абсолютно нейтрален, практически отстранен. Это не вопль, не музыка, а спокойная констатация факта гибели этого мира, который кипел, бурлил и замирал на наших глазах на протяжении трех часов.

И есть в этом что-то, напоминающее нам, как бесконечная паника нашего времени, гибель нашего мироздания спокойно упаковывается в сухое сообщение о еще одном трагичном эпизоде.

Перед тем, как идти на спектакль, я не перечитывала эту статью Ники Савчук (которая тонко и чутко анализирует «Вопль впередсмотрящего»), так что некоторые аналогии пришли мне вполне независимо от нее. Я тоже вспомнила о «Школе для дураков», причем, даже не столько о тексте Саши Соколова, сколько о давнем прекрасном спектакле Андрея Могучего. Помню свое первое ощущение от него: меня качает на волнах бесфабульного сценического потока, фрагменты возникают как наплывы-наплывы-наплывы воспоминаний или снов, логика рацио не работает, но эмоционально сюжет выстраивается, лирическая связь одушевляет и скрепляет отдельные сцены в живое единство. Жанр того давнего спектакля – «визуальные ассоциации». Здесь тоже ассоциативная композиция, но я бы сказала, что (в первой части особенно) это не собственно визуальные решения. Тут изначально нет подсказок в виде материального мира – поэтому визуал ограничивается актером в костюме (впрочем, весьма выразительном костюме!) и светом. Этот мир буквально создается из ничего, возникает в воображении благодаря Ангелине Засенцевой, которая потрясающе существует в зачине (это описано в рецензии Ники Савчук). От ее точного старта, от этой «лепки» в пространстве того, что видно только внутренним зрением, спектакль начинает свое прихотливое движение, завершающееся потрясающе весомым появлением на опустевшей сцене Бориса Павловича в финале. Вчера его речь потрясла меня. Всё происходившее на протяжении трех часов собиралось, фокусировалось в одной точке, и смысл вдруг представал во всей звенящей ясности. Я не восприняла эту речь как нейтральную, при всей беспафосности и отсутствии педали. В том, как Борис смотрел в зал, в едва дрогнувшем голосе, в паузах между словами открывалась бездна трагического апокалипсиса.

Роман А. Гаврилова по сравнению со «Школой для дураков» гораздо менее готов поддаваться инсценированию, это вообще антисценичное произведение. И только Павлович (в наших широтах) мог придумать в принципе его ставить. Ну как – ставить?.. Никто тут ничего не «ставит», это процесс общения большой команды людей – с текстом, с его природой, с его образной системой, с миром, который возникает на страницах из отдельно набранных фраз, словесных конструкций, языковой игры. И в этом освоении «странной» прозы/поэзии столько же искусства (исследование театральных возможностей, расширение театрального языка, «прощупывание» разных театральных категорий и т.д.), сколько и собственно жизненной фактуры, человеческого содержания артистов. В спектакле удивительный ансамбль, в котором важны все лица, даже если у актера нет вообще реплик, а есть только соприсутствие в мизансцене. Так здорово видеть не исполнителей, а создателей смысла!..

Несмотря на то, что не всё я могла «понять», уразуметь в этом спектакля, переживание красоты сценического мира и при этом острого, болезненно острого драматизма было очень сильным. Редко такое бывает.

Вопль вперёдсмотрящего — формула исчерпывающая. Добавить нечего, не правда ли. Но можно представить её в ранящих осколках, «дребезгах» длящейся катастрофы. И они складываются у Бориса Павловича в живой калейдоскоп (оксюморон! — но и у Евгении Тропп сказано о существенности каждого лица в этом двухактном прибое на сцене «Скорохода». Сильнейшее впечатление оставляет и отдельный пластический мотив ,дельартовского хоровода в масках знакомых до боли героев нашей и мировой культуры). Да, туман накрывает, он чреват неотвратимым крушением, но с какой окончательной внятностью выходит в финале режиссёр. Его финальный спич — кода музыкального построения, этой волны, оставляющей на берегу осколки когдатошнего существования. Не один и не два спектакля последних лет подстёгиваются к этому «Воплю», и этот ряд будет продолжен. Но этот — значительная, при том абсолютно самобытная точка отсчёта. Не случайно возникли столь выразительные отклики в блоге, к которым и примыкаю со своим свежим впечатлением.