Поздняя осень в Петербурге — время умирания и хандры.

Ноябрь самый темный, мрачный месяц. Неэффективный месяц, согласитесь. Никакого прибытка от него нет — ни цветов, ни ягод. Золотые красоты упали и испачкались. Туристов мало. Слякоти много. Надо бы запретить ноябрь, изъять из обращения. Но пока не изъяли и не запретили, назло мерехлюндиям и плохим прогнозам побежим по ноябрьским выставкам и вдруг увидим рукотворную красотищу и почувствуем воспарение духа.

Одно из главных художественных городских событий — огромная, на весь «Манеж», выставка Завена Аршакуни, устроенная к его восьмидесятилетию. К сожалению, посмертная — он не дожил до открытия несколько дней. Посмертно он получил и золотую медаль Российской Академии художеств, и золотую мантию, и эти запоздалые почести едва ли не единственные в его биографии. В этой жизни он обходился без званий, а из правительственных наград у него был лишь знак «Житель блокадного Ленинграда».

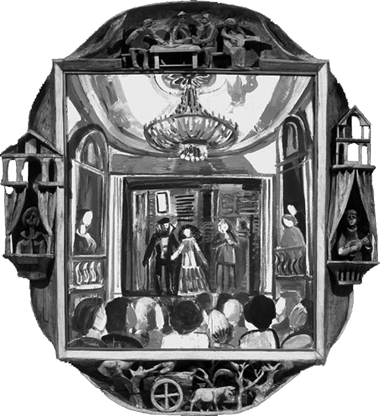

Завен Аршакуни. Театр. 1982 г.

Рама 1979 — 1981 гг.

Холст, масло, 100×90, дерево, резьба.

ФРГ. Частное собрание.

Но в том то и дело, что выставка называется «О радости земной», и названию она соответствует полностью. И человек, и художник он был удивительный, его любили все. Он излучал вокруг себя радость и свет. Ленинградец по рождению и принадлежности к живописной школе, представитель «второго авангарда» и прославленной оппозиционной группы «Одиннадцать», которая не признавала соцреализма и идеологии в живописи, он имел свой уникальный взгляд и на искусство, и на окружающую действительность. Совершенно особый художественный темперамент (да и нужда тоже) заставили освоить — и добиться в них успеха! — многие художнические профессии: занимался и книжной графикой, и монументалкой — росписями и витражами, и декоративно-прикладным искусством. Наконец, нам на радость, — театром. Мир он видел цветным, и Ленинград-Петербург тоже — очень цветным. И в «его» театре цвет — основа видения.

Он оформил меньше десятка спектаклей,

но сегодня это классика, и питерский

театральный народ старшего и среднего

поколений наверняка помнит их: «Гаяне» в Малом театре оперы и балета; в ТЮЗе конца

6 ноября, в день похорон Аршакуни, открылась ежегодная сценографическая выставка «Итоги сезона» в СТД. В случайности я не верю, мне нравится усматривать в таких совпадениях мистические связи времен и энергий. Выставка «Итоги сезона» с каждым годом становится все более «уверенной» и «деловой», какой была когда-то, вместе выставляются и мэтры и молодежь, помимо эскизов стали чаще экспонироваться макеты и фотографии, по которым можно считать и оценить целостность решения спектаклей. Особенностью этого года стала возможность показать работы всех номинантов «Золотого софита»: «Пешком» Эдуарда Кочергина в БДТ, «Фантазии Фарятьева» Александра Орлова в Молодежном театре, «Ворон» Эмиля Капелюша для МДТ — театра Европы, «Так поступают все» Елены Орловой в «Зазеркалье».

Неохваченным остался Сергей Бархин, как «недосягаемый» москвич, номинированный на «Золотую маску» за сценографию к «Гедде Габлер» в Александринке. Увлекает и восхищает представленное в экспозиции лаконичное и остроумное решение «Зойкиной квартиры», спектакля, который мы можем и не увидеть, он поставлен в «Пятом театре» города Омска режиссером Анатолием Праудиным совместно с замечательными петербургскими мастерами — костюмы Марины Азизян, сценография Алексея Порай-Кошица.

В ряду «ноябрьских радостей» нельзя не отметить еще одно приятное событие — в начале ноября в СТД состоялась презентация альбома, изданного Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Римского-Корсакова и посвященного известнейшему художнику музыкального театра Вячеславу Окуневу, автор текстов Мария Фомина.

8 ноября, двумя часами позже открытия в Манеже выставки Завена Аршакуни, в залах Союза Художников, на Большой Морской, 38, открылась ежегодная Осенняя выставка, один из разделов которой традиционно представлен художниками театра и кино. В нынешней экспозиции много работ молодых художников, и в частности, киноэскизы учеников лауреата всех возможных кинематографических премий Владимира Светозарова, который возглавляет творческую мастерскую «Художник кино и ТВ» на факультете искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Как всегда, веселит зрителей мобильная кинетическая установка Виктора Григорьева, за мелкие деньги готовая подвигаться.

Из работ театральных обращают на себя внимание эскизы костюмов Натальи Зубович, придуманные для международного проекта, осуществленного в Тобольске совместно с режиссером Алексеем Слюсарчуком. Проект побывал в Италии, в этом и была затея: итальянская драматургия по гоголевским мотивам, «Между носом и небом». Интересны эскизы декораций Георгия Пашина к «Самоубийце Эрдмана» (к сожалению, этикетка не сообщает, осуществлена ли постановка и где).

Очень хороши выразительные эскизы костюмов Натальи Воробьевой к чеховскому спектаклю «Чайка или пять пудов любви», работы Фемистокла и Ольги Атмадзас, Яны Глушанок, сценография и костюмы к «Идиоту» для театра «Мастерская» в исполнении художников Василия Семенова и Натальи Грошевой. В большинстве случаев показаны эскизы к живым, идущим спектаклям, и в целом выставка получилась энергичная, свежая и какая то не по-осеннему бодрая, что в залах Союза художников бывает, мягко говоря, не каждый раз.

Однако художественные впечатления и беготня по выставкам на этом не заканчиваются — на очереди небольшая, но очень насыщенная, «цепляющая глаз» и, если можно так выразиться, устремленная в будущее экспозиция в Театральной библиотеке. Здесь работы трёх выпускников Театральной Академии прошлого года, учеников Владимира Фирера.

Каждый из молодых художников — Ольга Горячева, Надежда Осипова и Александр Храмцов — существует в таком активном профессиональном ритме, что успел сделать примерно по десятку спектаклей — и в Петербурге и на периферии, поучаствовать во многих профессиональных выставках и поступить в Союз Художников. Ольга Горячева является главным художником Каменск-Уральского театра драмы, Александр Храмцов номинирован в 2011 году на «Золотой софит» за сценографию в спектакле «Зазеркалья» «От Петербурга до Миргорода» по Гоголю, о Надежде Осиповой отличные отзывы в прессе.

В листах художников, подчеркнуто-декоративных, динамичных, отчетливо прочитывается влияние их мастера, особенно в эскизах костюмов. Но вот успехи творческой жизни говорят о полной самостоятельности мышления, оригинальности пространственных идей и художественной плодотворности — этой осенью все трое очень достойно представили свои работы одновременно на трех выставках: в гостеприимных стенах Театральной библиотеки, на «Итогах сезона» в СТД, и на осенней выставке в Союзе Художников. Режиссеры, торопитесь!

И, наконец, в Александринском театре 11 ноября состоялось открытие сразу двух выставок. Одна из них посвящена непосредственно

Экспонаты, надо сказать, прелюбопытные — например, эскизы форменной парадной одежды артистов! Можно было предположить, что для музыкантов и хористов императорского театра шьется специальная форма, но и артисты, оказывается, имели таковую. Выставлены программки позапрошлого века и театральные билеты, уникальные архивные документы, альбом 1890 года с рисунками мебели и бутафории шедших тогда спектаклей. Александр Чепуров, знаток, страстно увлеченный историей театра, открывая выставку, провел, не сходя с места, маленькую экскурсию и рассказал, что некоторые предметы бутафории и мебели из означенного альбома до сих пор живы и хранятся в запасниках. Театром представлены забавные артефакты, обнаруженные во время ремонта и реставрации: старинные кирпичи и строительные инструменты, гвозди из досок первой сцены, зеркальце из слоновой кости, найденное в одной из лож. Все эти раритеты страшно бередят воображение и взывают к придумыванию сюжетов. Зеркальце в ложе, конечно, обронила какая-то красавица… Может, она Пушкина испугалась?

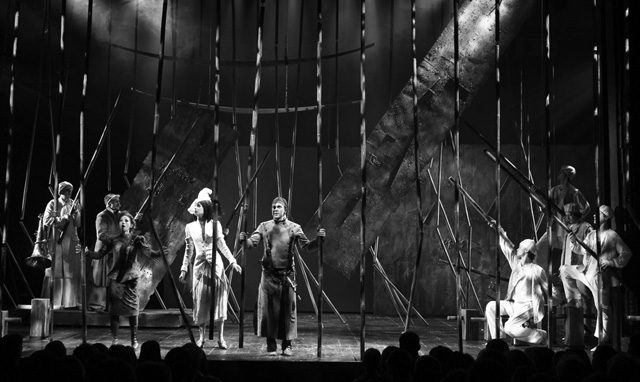

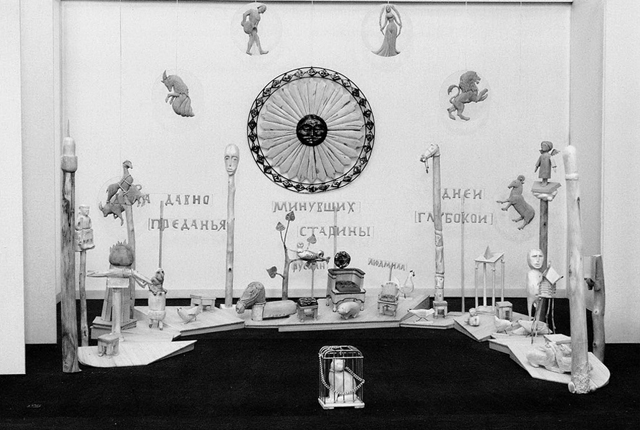

Последней остановкой в нашем обзоре является выставка Марта Фроловича Китаева, которому на сегодняшний день 86 лет, и сейчас он делает спектакль в Молодежном театре. Марта Китаева нет нужды представлять читателям Петербургского театрального журнала — это живой классик, и большая часть его творческой жизни связана с Александринкой, по-старому — Пушкинским театром. Он проработал в этих стенах главным художником с1974 по 1991 годы и его знаменитые спектакли — «Сказки старого Арбата», «Похождения Чичикова», «Из записок Лопатина», «Таланты и поклонники» — неотъемлемая часть истории сценографии и истории Александринского театра. Идея отметить это сотрудничество выставкой принадлежит Валерию Фокину, и на открытии он подчеркнул, что Китаев по-прежнему обладает современным и острым взглядом, и многие его решения сегодня абсолютно актуальны. Сам Март Фролович сказал, что результат работы театрального художника, по его мнению, можно оценивать только на сцене, а не по макетам и эскизам, ибо главное — пройти путь от идеи до воплощения с меньшими потерями. Несколько позже, в макетной, в кругу близких друзей, за чайком, Китаев поделился еще одним профессиональным секретом: признался, что всегда, готовясь к встрече с режиссером, он обязательно имел в запасе, «на всякий случай», еще одно решение.

Мы же предлагаем читателям единственное, но верное решение — пробегая по осеннему городу, порадоваться, заглянув на какую-нибудь из этих выставок.

Комментарии (0)