«Последние дни». Композиция по поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» и пьесам «Александр Пушкин» М. А. Булгакова

и «Убить змееныша» Б. Акунина.

РАМТ.

Режиссер Алексей Бородин, художник Станислав Бенедиктов.

Алексей Бородин воспитывает своего зрителя — не скучно морализируя или пафосно проповедуя, а беседуя, вовлекая в диалог, утверждая ценность разговора. Он верит, что зритель — равноправный участник, и потому с ним не страшно общаться на сложные темы. Среди замечательных качеств этого режиссера есть одно, пожалуй, самое важное для руководителя театра — он умеет слушать: коллег, публику, время.

Драматургия его нового спектакля связала воедино три текста, разных по стилю и времени написания: в первом акте играют булгаковскую пьесу «Александр Пушкин», во втором — вышедшую в свет осенью прошлого года книгу Бориса Акунина «Убить змееныша»; при этом в обе части вкраплены фрагменты поэмы Пушкина «Медный всадник». Поэтические строфы работают как метроном, задают спектаклю общий ритм. Название — «Последние дни» — относится к сюжету обеих пьес: финал жизни Пушкина и финал царствования Софьи причудливо рифмуются. Здесь вообще много ситуаций-двойников, будто отражающих друг друга в кривом зеркале истории, иногда в виде до смешного исковерканных недоразумений, иногда — до оторопи изуродованных идей. Бородина волнует не то, почему те или иные некогда прекрасные принципы вырождаются в распутицу и неразбериху, а сама констатация этого факта: замечательные теории, если периодически не пытаться их пошатнуть или оспорить, осмеять или изменить, становятся отвратительными и опасными.

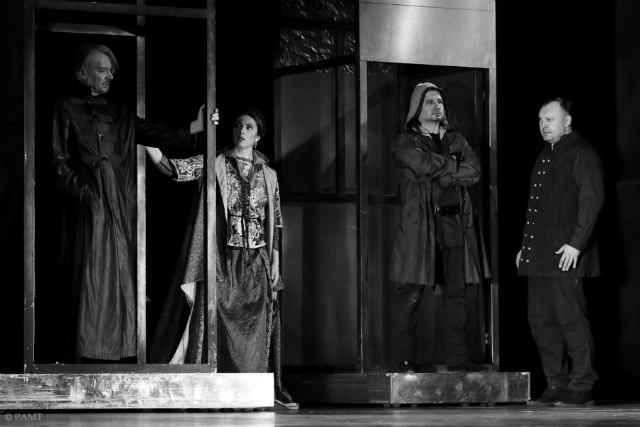

В руках актеров нет реквизита, они читают письма, водя пальцами по воздуху, пьют из невидимых бокалов. На сцене — только листы железа, несколько деревянных стульев, помост, служащий то шкафом, то столом. Необжитое, почти пустое пространство создает атмосферу чуждости, холода, как будто все исчезло, обездушилось, выветрилось — как пыль времени, как шум пустословных стихов третьесортных поэтов.

Из страстного желания юного Петра (Виктор Панченко) установить в России порядок и дисциплину выросло полицейское государство Николая Первого (Алексей Мясников). Идея молодого царя со временем растеряла содержание, оставив лишь остов: все должны подчиняться железной воле властителя. Нескладный, растрепанный, в вечно съехавшей куда-то вбок жилетке и рубашке с неаккуратно подвернутыми рукавами (художник по костюмам Валентина Комолова), Петр выходит из себя, когда один из преображенцев сбивается с марша, — здесь проявляется не только пылкая, страстная, неуравновешенная его натура, но и стиль управления, который затем, после, у людей куда менее талантливых и активных войдет в привычку. Пороть, ставить в угол любого, будь то дворовая девка или поэт Жуковский, — это равноправие по-русски.

Политическим оппонентом Петра выступает опытный военачальник и царедворец Василий Голицын (Илья Исаев), которому в мудрости и честности не откажешь — он тоже желает для России доброй славы и тоже готов вложить в реформы всю свою большую душу. Только методы у него иные, хрестоматийное пушкинское «на зло надменному соседу» не имеет значения, когда мечтается о всеобщем счастье и справедливости. Наращивание военной мощи для превращения потенциальных друзей в напуганных союзников не кажется ему целесообразным. Прекрасные фантазии Голицына сродни мировоззрению героев «Берега утопии», недаром в спектакле много мизансценических перекличек с трилогией Стоппарда. Повторы выглядят не как недостаток режиссуры, а как сознательное цитирование, апелляция к другому материалу, превращение спектакля в гипертекст. Илья Исаев играет не столько князя Голицына, сколько тот тип реформаторов, представителями которого были и его Герцен, и его Вилли Брандт.

Есть, впрочем, и одно важное отличие от стоппардовской трилогии: в «Береге утопии» даже в эпизодических персонажах угадываются необыкновенные личности; в «Последних днях» второстепенные герои нужны только затем, чтобы оттенить Идеи главных. Вкрапленные в булгаковский текст пушкинские строчки ярко контрастируют с мелочными изменами, доносами, сумасбродствами его современников, возвеличивая фигуру Поэта, но для афористичной и иллюстративной пьесы Акунина они губительны, потому что сразу выявляют все слабости драматургии.

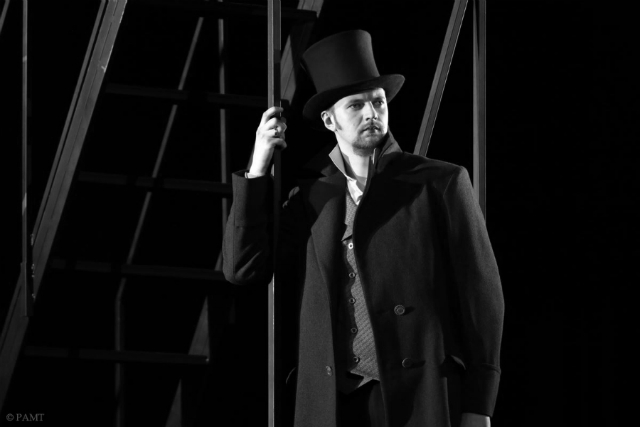

Высокий, худой, длинный как шест, мрачный как тень Максим Керин сокрушается над судьбой Евгения, бесконечный зимний ветер воет как зверь и плачет как дитя. Царь Петр победно вскидывает руки, Евгений сходит с ума, император Николай хохочет, гроб с телом поэта тащат по бездорожью и холоду…

Спектакль Алексея Бородина — настоящий политический театр, где тема взаимоотношений Поэта и Власти — лишь частный случай. Царь Николай — живой человек, которого искренне веселят остроумные эпиграммы, который влюбляется и ревнует. Но это — только мгновения, в остальное время он — жестокое, замуштрованное чудовище со злыми глазами, у которого нет воображения, которому недоступно милосердие. Потому Пушкин, явившийся на бал во фраке, а не в мундире, дописывает последнюю строчку в свой смертный приговор. Служить самому себе, а не России — постыдно, индивидуальность клеймится как государственная измена. Быть искренним перед собой и быть ответственным за себя — таких больше всего боятся те, кто у власти. Таких не обманешь, не удержишь, не уничтожишь — а значит, Пушкин, как Цой, жив.

Комментарии (0)