«Йоханна на костре». Музыка Артюра Онеггера. Текст — Поль Клодель.

Национальный театр (Венгрия).

Режиссер Аттила Виднянский, дирижер Балаж Кочар, художник Олександр Билозуб.

«На костре» — вот ключевые слова в названии оратории Клоделя — Онеггера. Жанровая установка: не развитие действия, а страдание вне времени. Событийная сторона существует только как отсвет костра. Важнее всего — факт мученичества, утверждающий святость. Но именно утверждающий, а не осуществляющий, потому что Жанна — святая изначально. Ее, как Христа, просто не может миновать чаша сия. Клоделевским героям миссия зачастую заменяет плоть — в архетипический образ Жанны Д’Арк эта целостность личности заложена изначально. Поэма Клоделя — скорее обряд, чем драма, обряд, разыгрывающийся по заведомо назначенному сценарию. (Сходный пример — «Убийство в соборе», пьеса другого христианского драматурга Томаса Элиота, которую Аттила Виднянский ставил много лет назад.) По либретто Клоделя Онеггер пишет не оперу — ораторию. Вертикальное развитие в оратории чуть ли не значимее горизонтального. Не история, рассказанная музыкальным языком, а движение Вселенной со всей разноприродностью ее голосов. Разноприродность тут и тембровая — различия между оркестровыми группами обострены, и стилевая — сольные арии написаны в разных стилях, и даже видовая — помимо вокалистов в оратории активно задействованы драматические артисты. Это соответствует поискам мистериального синтетического искусства, широко распространенным в первой половине ХХ века, особенно среди религиозно-христианских авторов.

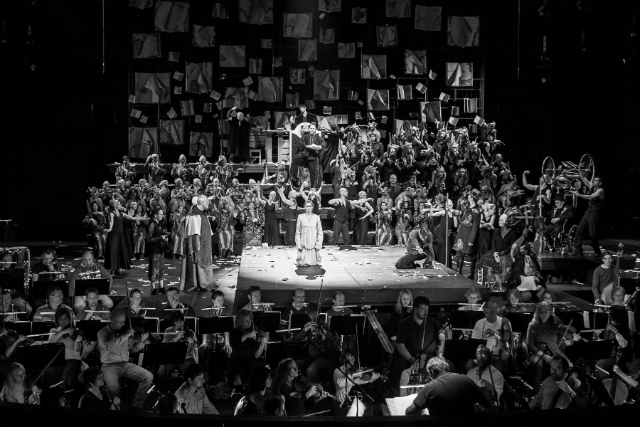

Аттилу Виднянского привлекает мистериальный масштаб — и содержательный, и, по возможности, сценический. В оформлении «Жанны Д’Арк» (Александр Билозуб) все столь же множественно и разнородно, как в партитуре Онеггера. Молитвенным ариям солистов и хора соответствуют нейтральные монохромные одеяния, ерническим стаккато духовой группы — ростовые куклы-звери, звериные маски и даже гипсовые горгульи, надетые гигантскими шапками на головы хористов. Лжебелькантовое ариозо поет пародийный «рубенсовский Вакх» — мужик с надетым поверх собственного тела жирным голым торсом. Судьи с их иезуитской латинской скороговоркой одеты в пародийные седые парики. Натурализм, доведенный до карикатуры. Пламя, совершенно настоящее, неметафорическое, заявляет о себе сперва оранжевыми сполохами в глубинах сцены, за толпой людей и одежд. Потом хористы уходят, открывая публике костер, который трепещет под готическим сводом, обозначенным лишь намеком, металлическим силуэтом. Будто это не костер инквизиции, а пламя молитвенных свечей слилось воедино.

Многоплановость и разнородность картинки — способ передать вертикальное развитие, заложенное драматургом и композитором. Изобилие одновременностей ограничено только зрительским вниманием — уследить за всем невозможно. Сцена напоминает босховское полотно, переполненное гротескными образами, со множеством микросюжетов и броских деталей. Однако у Босха была задача только живописная, Виднянский же инсценирует ораторию. И здесь возникают сложности, потому что за картинкой плохо слышно музыку. Виднянский берет характерный, иллюстративный слой онеггеровского сочинения, разрабатывая персонажей в соответствии с музыкальными их характеристиками. Композитор этим соблазняет, вводя в метафорическую, обобщенную музыкальную ткань вполне бытовые мелодические зарисовки. Этот соблазн — и в клоделевском тексте, где участники суда и впрямь предстают ослами и баранами, а короли и королевы — из карточной колоды. Но вот оратория поставлена, и этот разноцветный аллегоризм мешает. То ли просто всего слишком много, то ли кропотливая детальность вообще противоречит белому очистительному пламени, которое более всего привлекало и драматурга, и композитора.

У Онеггера характерные линии разрабатываются симфоническими средствами, погружаются в общую надбытовую образность оратории. Но симфонизм сложно расслышать в спектакле, где просто плохо слышно оркестр: он постоянно играет на меццо пиано. Однотонность исполнения, отсутствие выпуклой фразировки, а самое главное, неявленность фактуры — тут, конечно, дело не в режиссере, а в дирижере. Балажу Кочару не удается удержать в голове всех голосов партитуры, и смысл их одновременного звучания теряется. Будто включили много разных проигрывателей, каждый из которых играет что-то свое. Но дирижеру в любом случае было бы сложно в этом спектакле. Возможно, мелодические потери следует отчасти объяснить тем, что текст переведен на венгерский язык — вопреки мировой традиции петь на языке оригинала. Но главная проблема все-таки в том, что сценическое действие для режиссера важнее того, что происходит в оркестровой яме. Музыка превращена в фон, она воспринимается не как музыка, а как звук. На уровне звука разрываемой в начале спектакля бумаги — он такой громкий, что, если закрыть глаза, можно принять его за какой-то необычный инструмент оркестра, введенный Онеггером.

И тогда спектакль распадается. Ведь свойство музыки, даже если она ораторно-статична, — собирать. И синтетическое действо (недаром идея Gesamtkunstwerk принадлежит Вагнеру) требует музыки как силы собирающей. Особенно эта сила необходима при постановке такого произведения, как «Жанна Д’Арк на костре», одно из главных, системных свойств которого — статичность. Бесспорно, оно предполагает обращение к методам пластических искусств (если пользоваться терминологией Лессинга). Но скорее не живописи — скульптуры. И скульптуры нереалистической. В спектакле Виднянского есть пример такой работы: это образ главной героини. Вместо музыки целое спектакля держит на себе драматическая актриса — Катя Томпош. Вот ей как раз удается создать подлинно музыкальный образ Йоханны, переживающей Страсти Христовы. Это образ статичный, как и требует того драматургия оратории, но сама его статика содержит в себе постоянный пульс напряженности. Не столько образ — квинтэссенция образа, содержащая в себе хрупкость, силу, страх, уверенность, просветленность. Они — в выражении лица, позах, жестах. Перед нами череда скульптурных композиций: Йоханна на коленях у ног Святого Доминика, Йоханна в танце с поднятыми к небу руками, Йоханна на руках у женщин — с острой диагональю меча. Все, кто окружает ее, становятся частью скульптурной композиции. И каждая композиция с Йоханной полна подлинной экспрессии. Это динамика скульптуры, которая достигает особой пронзительности именно в диссонансе между движением объекта и неподвижностью материала. Образ Йоханны совершенно целостен. Но она одна не может сделать таким спектакль, и даже последовательность мизансцен с ее участием остается случайной. Режиссерское высказывание не звучит.

Почему на сцене рвут бумагу? Решетка-задник, на которую наклеено множество огромных книг, — это очень красиво, но зачем? Зачем в сцене с карточными королями вместо мастей на картах — передовицы современных мировых газет с карикатурами на политиков? Можно сделать вывод, что режиссера привлекает в поэме Клоделя тема подмены слова. Подлинное слово, которое олицетворяют на сцене книги, подменяется словом газетным, журналистским, пропагандистским. Но это головные смыслы, и они не звучат. Как не смотрятся аллегории. Потому что оратория, по-видимому, плохо поддается рационализации. Когда Катя Томпош, схватившись за перекладину того самого «книжного» задника, улетает вместе с ним наверх, и по золотому алтарю в глубине сцены проплывает ее тень, — это здорово. А потом актриса вдруг оказывается в зале, за спиной у дирижера. Будто собирается похлопать его по плечу. И чудо пропадает. Сразу вычитывается плакатный смысл этого явления: «Жанна погибла, но она по-прежнему среди нас». Вот этих псевдоневербальных смыслов и не нужно. Но актриса стоит под прицелом софита, и ее лицо действительно лучится — совершенно удивительно она, не шевелясь, играет ту святость, которой не в силах сыграть оркестр, несмотря на решительное кульминационное меццо форте.

Комментарии (0)