«Ломоносов Фест» в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова

Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова строит метавселенную будущего. «Ломоносов Фест» существует всего второй год и пока всеяден: в свою программу он включает как экспериментальные постановки в более или менее необычных жанрах, работы с использованием современных технологий, будь то лазерное шоу или роботы, так и строго конвенциональные спектакли об ученых и их изобретениях. Главное же для фестиваля — наука как инструмент познания человека. Через математическую абстракцию или условность космоса раскрывается безусловная хрупкость человеческой природы. Так, перфолекция лаборатории новых медиа «Биомеханика VR» перемещает тело человека в цифровое постбудущее с помощью VR-очков, лишая при этом субъектной оболочки, превращая его «я» в компьютерно-унифицированное «оно». И в этом нет пугающего предостережения, это просто факт, эксперимент, проведший новую черту над старым знаменателем — уязвимостью и несовершенством человека.

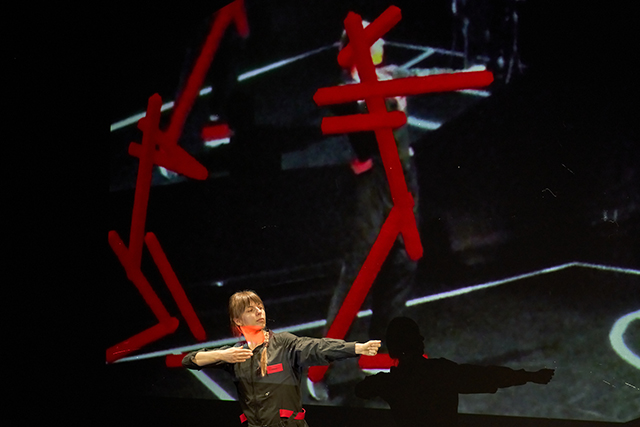

Сцена из спектакля «Биомеханика VR».

Фото — Эдуард Евсиков.

С противоположной стороны к этому факту подходит шахбокс, мастер-классы по которому прошли в стенах театра. Шахбокс — комбинированный вид спорта, соединяющий шахматные партии с боксерскими спаррингами, — предполагает культивирование совершенного человека, человека эпохи Возрождения — гармоническое слияние физической и интеллектуальной развитости. Мастер-класс по шахбоксу в каком-то смысле стал попыткой внедрения новых актерских практик, развивающих движение и координацию. И если «Биомеханика VR» предлагает довести тело актера до абсолютной условности и машинной точности, то шахбокс работает с артистами на пределе телесности — реального спорта. Забавно, что и тот, и другой опыт апеллирует к биомеханике Мейерхольда, который упоминает бокс в своем докладе «Актер будущего и биомеханика»: «Физкультура, акробатика, танец, ритмика, бокс, фехтование — полезные предметы, но они только тогда могут принести пользу, когда будут введены, как подсобные, к курсу ʺбиомеханикиʺ, основному предмету и необходимому для каждого актера».

Все спектакли фестивальной программы, различные по способу высказывания, можно объединить двумя глобальными темами. Первая — космическое одиночество. Увеличение пространства до масштабов Космоса ярко прорисовывает человеческую фигуру, оторванную от общества. В спектакле Марины Хомутовой «Снится ли марсоходу море?» театра «Домик Фанни Белл» главный герой Марсоход, смешно и неловко хлопающий своими крылышками-батареями, этот разрыв ощущает очень остро. Двигаясь по замкнутому пространству безжизненного Марса в поисках воды, он постоянно оглядывается на синюю каплю в небе, Землю, которую воспринимает своим домом и на которую мечтает вернуться. Попытки Марсохода связаться со своим создателем-человеком и необходимость следовать запрограммированной миссии, которая вряд ли достижима, переводит историю о покорении Космоса в элегический пласт взаимоотношений человека и Бога, а потому усиливает чувство безответного одиночества.

Мастер-класс по Шахбоксу.

Фото — Эдуард Евсиков.

В спектакле «Лес. Ожидание» из проекта «Лес», инициированного Борисом Павловичем, Татьяна Шуклина устраивает провокацию — вместо самого спектакля предлагает зрителям его ожидание, суть которого сводится к основным пунктам философии Бибихина. Ощущение того, что зритель — опоздавший на поезд пассажир, неуютная потерянность и крошечность которого перед макрокосмом передается философскими сентенциями и их переложением в бытовой план.

Герой спектакля «Single (Один на Луне)» Типа театра, наоборот, рад своему космическому одиночеству. Режиссер Алена Волкова передает мироощущение Копа через музыку группы Daft Punk — лишь встретив собаку в скафандре и ее хозяина, Коп начинает ощущать потребность в друге, ведь только любовь к другому отличает человека от робота, и только вдвоем можно заставить эту планету звучать.

В отчуждении от мира находит свое спасение и герой в спектакле Бориса Павловича «Циолковский». Никому не известный ученый, лишившийся слуха, оказывается огражден от реальности, мечты о небесном пространстве превращаются в музыку, пока остальной мир трещит по швам — на реке ломается лед. Героя Ильи Варанкина не интересует горизонтальность мира, ни прошлое (русский космизм Николая Федоровича), ни будущее (идеи Менделеева) — он устремлен вверх. Для Циолковского текучесть мира и текучесть самосознания обнаруживают некое космическое постоянство, а стремление к Космосу становится попыткой преодолеть хаос и смерть.

Старик из спектакля Яны Туминой «Джинжик», напротив, спасается от техногенной катастрофы через преодоление одиночества. Оказавшись в постапокалиптичном мире, старичок Александра Балсанова, окруженный сломанными железяками, после появления смешного и капризного пингвиненка Джинжика находит в себе силы показать фигу Большому брату и вместе с новым другом очистить море.

Сцена из спектакля «Это просто космос какой-то».

Фото — Эдуард Евсиков.

Вторая тема, проскальзывающая во многих спектаклях, — обратная сторона науки. Радость научного открытия приносит вслед за собой внутренние сомнения и последствия как для мира, так и для самого первооткрывателя. Особенно интересно это делает московский театр сторителлинга Константина Кожевникова. В двух спектаклях, обращенных к детской аудитории — «Это просто космос какой-то» и «Дети железной птицы», — театр не ограничивается образовательной функцией, знакомя детей с развитием мысли о покорении Космоса. Аккуратно и мягко создатели спектаклей подводят зрителей к размышлениям о цене, которой были оплачены достижения в развитии человечества. Федоров, Циолковский, Королев, Менделеев и даже Бартини — все они положат жизнь на приближение к своей мечте, однако так и не достигнут ее. Менделеев оставит пустоты в своей таблице, чтобы ее заполнили другие, а Королев так и не увидит Землю своими глазами, потеряв здоровье и проведя долгие годы на Колыме, пожертвовав ради конструирования ракеты семьей. Железная птица — мечта о Космосе — вербовала себе все новых мечтателей, жестоко обходясь со старыми.

В монодраме «Дервиш» Буинского театра татарскому богослову и ученому XIX–XX веков Нургали Хасанову приходится пройти тяжелый путь познания. Тимур Кулов переплетает между собой историю имама и биографию его исполнителя, Раиля Садриева. Они оба проходят через страх, сомнение и поиск бога, пока не обретают себя в гармонии с миром. Но чтобы понять суть вещей, имаму пришлось добраться до Турции, оказаться в гостях у султана, отговорить его от войны и оказаться на грани жизни и смерти.

Пластический спектакль Ксении Михеевой «Непокой» задается более конкретным вопросом: взаимоотношениями человека и искусственного интеллекта. ИИ сперва, как ребенок, учится через подражание человеку, но постепенно совершенствуется и начинает превосходить его во всем. Невозможность угнаться за машиной, которую человек сам же и придумал, приводит к капитуляции перед мерцающим яблоком макбука, за простым действием которого кроются тысячи сложнейших операций.

Сцена из спектакля «Непокой».

Фото — Эдуард Евсиков.

Апогеем размышлений о последствиях внедрения в нашу жизнь технологий становится опера «Главный вопрос» Чувашского театра оперы и балета. Андрей Попов и Рустам Сагдиев придумали пестрое постмодернистское полотно из нескольких теоретических задачек на тему ближайшего будущего. Среди них — вопросы о войне с инопланетянами, этики в отношении ИИ, стеб над противниками технического прогресса, проблемы хозяина и подчиненного и взаимодействие человека с цифровыми достижениями. И новым и важным в этой работе становится не использование возможностей нейросетей или бионического робота, не исполнение на девяти языках (один из которых квазиславянский), а собственно постановка вопросов. Парадоксально, что настолько серьезно к принятию и осмыслению нового подходит, казалось бы, самый консервативный жанр.

«Ломоносов Фест» становится срезом того, какие околонаучные вопросы волнуют отечественный театр. При этом большинство спектаклей пока не углубляется в осмысление современной науки — либо просто использует новые технологии, но мало осмысляет их влияние, либо рефлексирует на тему старых изобретений и почти не занимается аналитикой настоящего в сфере научного развития. Влияние технологий на социальное взаимодействие, столкновение искуственного интеллекта с решением морально-этических задач, постепенное исключение роли человека из разных сфер деятельности — темы одновременно не новые и при этом мало рассматриваемые. Хотя уже сейчас можно наблюдать тенденцию движения в эту сторону: в рамках фестиваля на поле подобных размышлений ступили танец и опера — «Непокой» и «Главный вопрос». Другие же спектакли в соревновании за будущее выбирают вечное и тоже не проигрывают, используя науку и технологии не как предмет, а как инструмент исследования.

Сцена из спектакля «Главный вопрос».

Фото — Эдуард Евсиков.

В этом смысле программа «Ломоносов Феста» не совершает новых шагов в Science-Art, однако укрепляет почву под предыдущими. А сделать из новшества привычную практику — тоже немалое дело, тем более что во многих спектаклях возникает вопрос о выборе направления развития научной мысли. Ведь, как было сказано на одной из лекций Политехнического музея, атомная энергия и терменвокс, извлекающий музыку с помощью электромагнитного поля, были открыты примерно в одно время. Вопрос только в том, на что направить найденную энергию — на деструкцию или конструирование нового?

Комментарии (0)