«Русские классики».

Проект «Театральный дом» благотворительного фонда «Подари мне крылья» (Санкт-Петербург).

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.

Новый спектакль Дмитрия Крестьянкина играют подростки и профессиональные актеры — состав, который мы уже наблюдали в предыдущих спектаклях проекта «Театральный дом». Это сочетание сбалансировано, и все существуют на равных до определенного момента.

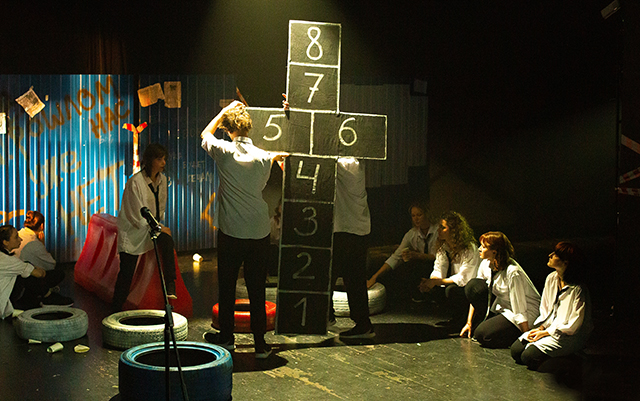

Сцена из спектакля.

Фото — Анна Назарова.

Ребята выходят к микрофону и рассуждают о русской классике: «не понимаем», «не можем посочувствовать», «поступки персонажей кажутся глупыми», «если бы у них был психолог, то таких бы проблем не было», «как было бы просто, если бы герои не стрелялись, а могли поговорить».

Белый верх, черный низ, тонкий черный галстук — вариация школьной формы. Подростки делают серию одинаковых движений. Маячат призраком какие-то ассоциации из «Another Brick In The Wall» группы Pink Floyd, хотя ничего об этом не напоминало. Постепенно подростки и актеры начинают говорить о себе, о токсичности взрослого мира и о том, что сам не можешь ни сказать, ни спросить, и мучаешься от того, что уже ничего не исправить. И наличие психолога не очень-то помогает.

Режиссер вводит в действие разные темы очень тонко и постепенно, заставляя зрителя вникать в происходящее, а не просто качаться на волнах спектакля на тему «подросток и школьная классика». К тому же классика здесь дана в самом широком ее понимании, включая иронию на нелепые жизненные ситуации — это же тоже классика.

Сцена из спектакля.

Фото — Анна Назарова.

Спектаклю удается пройти по заявленной теме, как по минному полю, не наскакивая на банальности. Хотя он идет все тем же очевидным путем: мы не понимаем героев этих произведений, но сострадаем не только им, но и себе. В разговоре о Нине Заречной происходит уже отождествление с героиней, все-таки кого-то из этих героев мы понимаем. «Умей нести свой крест и веруй». «Но свою ли жизнь мы проживаем?» — задается вопросом Ксения Плюснина.

Понятие «русской классики» становится обыденным. Лебеди из шин на детских площадках — это ведь тоже классика, наша классика садово-паркового дизайна а-ля рюс. «Черный лебедь на пруду» и «Лебединое озеро» по телевизору — тоже ведь классика. Но есть и другие классики — люди, писатели, поэты. В какой-то момент спектакля замечаешь титры на заднике о поэтах и писателях, убитых, расстрелянных, доведенных до самоубийства, сосланных. И это тоже русская классика.

Спектакль состоит из тематических блоков, и окончание каждого знаменует «русская» песня. Например, Tom Waits с цыганщиной «Russian dance» нам так же близок, как и Sting с «Russians» времен холодной войны. «Русские тоже любят своих детей». Да ладно, так же? И звучат примеры из жизни конкретно этих подростков, а мы помним, что спектакль делает благотворительный фонд, который занимается с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. «I hope the Russians love their children too», — надеется Стинг в своей песне. Я тоже надеюсь.

Сцена из спектакля.

Фото — Анна Назарова.

Эпизод, сыгранный профессиональными актерами из «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева — про отцов и детей, про встречу Василия Каширина и его матери, которая никак не может осознать, что завтра сына уже не будет. Тина Тарусина читает за автора, а сидящие на разных концах вытянутой площадки театра «Мастерская» Ксения Плюснина и Никита Виноградов играют мать и Василия. И расстояние между актерами — наглядная пропасть между детьми и родителями, не умеющими ни поговорить, ни понять друг друга. Досада матери и желание оправдаться, ее трогательное и наивное непонимание своего сына, желание вести с ним разговор так, будто его жизнь завтра продолжится, а не оборвется в угоду чужой воле, сыграны Ксенией Плюсниной в нескольких торопливых фразах, в мягких угасаниях речи, когда неуместность фразы очевидна даже ей. Она — мать, ничего не осознающая до самого конца, и ей уже видится свадьба повешенного сына.

Этот эпизод внутри спектакля требует пояснений, и для этого на сцену выходят несколько человек, рассказывающих о себе и своих разговорах с родителями, когда непонимание последних оказывается самой страшной травмой. Например, Тина Тарусина оставляет книгу и говорит о своем желании поступить в театральное училище и родительском недоумении. И кажется, что в этих подробностях каждой судьбы как раз и кроются извечные русские тоска и страдание. Так спектакль выходит на обобщение, где каждый из участников подтверждает это правило — оно хоть и не названо, но явно слышится: «Россия для грустных». И сразу понятно, почему так.

Сцена из спектакля.

Фото — Анна Назарова.

Внутри спектакля есть еще две игры-опросника. В первой просят найти сильную женщину в русской литературе до XX века. Зрительный зал силится и находит: Баба Яга! Нет, не пойдет? Она же злая! Разве сильный может быть злым? Очевидно же, что сильный не может быть злым и агрессивным — и в этом нет банальщины типа «в чем сила, брат?».

Вторая игра — «угадай произведение по молчанию». Участники спектакля выходят на сцену и красноречиво молчат, но мы не понимаем, о чем. Титры сбоку нам подсказывают название. Последним выходит режиссер и не молчит, и мы силимся угадать произведение, но тщетно. Я, как и он, чувствую себя дурацким персонажем, героем неизвестно какой книги, где за тебя кто-то что-то решил.

В спектакле возникает и игра в классики. Знакомая разлиновка для прыжков во дворе школы или дома на самом деле — крест из цифр, он нарисован на картонке, и ближе к финалу его поднимают с пола и приставляют к забору. И здесь же строительная лента ограждения на колоннах, знакомые пластиковые трапеции ограничения движения линялого белого и розового цвета — все то, что преграждает тебе путь. Надписи на строительных заборах из синего металла — «В Россию можно только верить» и «В прошлом нас уже нет» — силятся разбавить пессимистический задор спектакля, периодически срывающегося на рыдания. Но не получается.

Сцена из спектакля.

Фото — Елена Карпова.

Подтекст спектакля очевиден. Нет, это не эзопов язык, которым уже успело напугать нас старшее театральное поколение. Нет, это наш вариант «все везде и сразу». Для отчетливости высказывания, и чтобы не было разночтений, снова начинает говорить режиссер. И сила этого прямого приема срабатывает даже тогда, когда я вспоминаю о нем. Это боль от настоящего, от которой нет обезболивающего, потому что «русская классика такая мощная, что в ней возможно только два режима — режим кричать или режим молчать. Режим дня, режим питания. Режим. А я хочу говорить».

И я хочу говорить.

Когда смотрела спектакль Дмитрия Крестьянкина, думала, прежде всего, о том, какая невероятная удача улыбнулась ребятам-непрофессионалам, когда они встретили этого человека на своем жизненном пути. Насколько важен вот такой авторитетный взрослый в жизни юных людей, пострадавших от насилия, от социального неблагополучия, переживающих опыт сиротства и т.д. Честный, весёлый, дружески настроенный, не давящий — а раскрывающий то, что есть внутри у каждого из ребят, внимательно смотрящий в глаза и умеющий слушать (и слышать). И на выходе — возникает какое-то совершенно особенное сценическое существование ребят. Осознанное! В высшей степени осознанное. Они знают, зачем они здесь. Они понимают — про что и о чем говорят. Такие осмысленные глаза редко увидишь. Их присутствие на площадке не сводится ни к игранию ролей, ни к демонстрации себя — они создают спектакль как целое. У них получается быть исповедально искренними без выворачивания кишок (делятся откровенными и болезненными признаниями, но не давят на жалость) и очень дружно, радостно играть. Пример того, что участники сохраняют очень осознанное состояние в процессе спектакля — игры со зрителями, когда из зала предлагают персонажей русской литературы, а ребятам нужно, быстро посовещавшись, объяснить, сильная ли это личность или нет. Ответы и аргументы были интересными, умными, лишенными банальности, и иногда участники признавали правоту публики, то есть никакой имитации не было. Это была честная игра, без фальши.

Несмотря на то, что спектакль прошибает буквально до слёз, нет ощущения безнадёги и тупика: на сцене свободные люди, а это вселяет надежду.