«Проект „J“. О концепции Лика Сына Божьего» на фестивале им. А. П. Чехова

«Проект „J“. О концепции Лика Сына Божьего».

Идея и постановка Ромео Кастеллуччи

Первоначально на Чеховский фестиваль собирались привезти премьеру второй части дилогии — спектакль «Черная вуаль священника», но в последний момент произошла замена. Как пояснил на пресс-конференции директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, новый спектакль у Ромео Кастеллуччи пока не получается. В случае с Кастеллуччи это «не получается» так понятно — темы его театра, технологически и визуально тяготеющего не к традиционному театру, а к современному арту, всегда глобальны и связаны с основополагающими вопросами бытия. Кастеллуччи исследует смыслы и оправдания человеческого существования, культурные истоки сознания современного человека, метаморфозы христианского мировоззрения европейца.

Провокация, шоковая терапия — театральный язык Кастеллуччи, его инструмент; по философии режиссера, единственный способ проникнуть в искушенное, закрытое восприятие сегодняшней публики — сделать ей неприятно.

Придумать и осуществить реально действующую, задевающую зрителя провокацию в контексте европейского театра, давно превратившего эпатаж в обыденность, в привычную технологию, легитимизировавшего все запретные темы, непросто, но Кастеллуччи нашел для этого выразительные средства.

На сцене — небольшой набор предметов, мебели, во внешнем виде и планировке которой нет ничего индивидуального, характеризующего людей, живущих в этой квартире. Диван, телевизор, вешалка для одежды, стеклянный столик на колесиках, кресло-каталка, застеленная кровать и прикроватный столик — все это разнесено по сцене, визуально не связано друг с другом. Равнодушная магазинная мебель «не жилого» белого цвета — все это лишь знаки условной стандартной квартиры среднестатистического европейца.

Исключительности нет и в персонажах — обычный сотрудник какого-нибудь офиса лет тридцати — в костюме, с галстуком, с мобильником в кармане пиджака, — с утра он собирается на работу. Его отец — пожилой, грузный, седой, в очках, одетый в халат — сидит на диване и смотрит телевизор. Как живут эти люди, о чем думают, чем занимаются, их прошлое или их характеры — абсолютно неинтересны режиссеру, перед актерами стоит задача играть не людей, не персонажей, а ситуацию. Потому их диалог, постоянное бормотание сына и причитание отца, не нуждается в переводе — для показа в России в программки вложили один листочек, где коротко передано содержание. Очевидна обыденность, каждодневная повторяемость этих слов, этой ситуации, ее неуникальность. На повторении ситуации строится спектакль. Собравшийся сын уже на выходе слышит характерный звук и опускает руки, отец понуро опускает голову и плачущим голосом начинает просить прощения. Сын, которому и досадно, и жаль отца, злится, протестует против этих извинений. Он бережно за руку поднимает отца с дивана, несет полотенца, салфетки, начинает вытирать обивку — видно, что он морщится от брезгливости, но ему не привыкать — он покорно выполняет свой долг, привычно орудуя тряпками и губкой.

На белом халате отца коричневое пятно — сын снимает с него халат и начинает обмывать отца. Все эти процедуры явлены в спектакле без купюр, в режиме реального времени — сын тщательно и аккуратно водит губкой по коже отца, потом вытирает его насухо, закрепляет памперс, помогает переодеться. Старый больной человек — как младенец, только если любые естественные проявления малыша вызывают умиление, то немощь стариков это всегда обуза.

Приступы отцовской диареи повторяются три раза, основная субстанция спектакля — очень правдоподобно выполненные экскременты — заполняют, уничтожают стерильно-белую обстановку сцены.

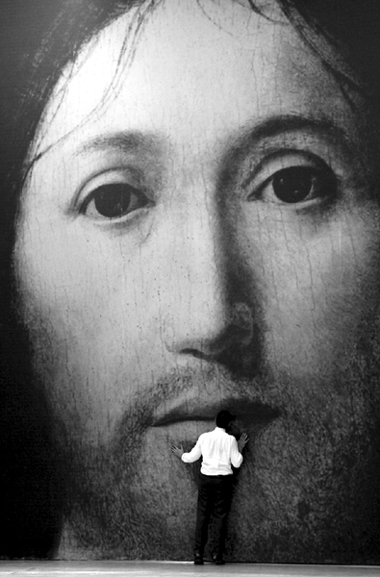

Эту неприглядно-бытовую ситуацию Кастеллуччи переводит в иное измерение совсем простым приемом — все описанное происходит на фоне огромного, во всю высоту сцены, лика Христа, написанного в XV веке Антонелло де Мессиной. Странное дело, но контраст пропорций в данном случае не подавляет человека и человеческое, наоборот — возводит бытовые неприятности в ранг не бесполезных, не бессмысленных мук, а в статус испытания. В какой-то момент уставший сын застывает, как бы забывая свою руку с губкой на спине ссутулившегося от неловкости отца — этот стоп-кадр еще больше усиливает ощущение какой-то древней, повторяющейся, архетипичной истории. Истории об испытании унижением, беспомощностью, слабостью; истории о безропотном служении и сострадании.

В приступе отчаяния отец поливает коричневой жижой из канистры аккуратную постель, сын разражается слезами. Они плачут, обнявшись, посреди загаженной квартиры, и их общее горе благотворно — испытание не разъединяет их, а делает ближе, побеждая брезгливость.

Перед тем, как покинуть сцену, сын прижимается губами к губам печального Иисуса — маленький человечек на фоне огромного лика, всеобъемлющего воплощения божеского в человеческом.

Кастеллуччи заканчивает спектакль перформансом. Лик Сына Божьего начинает скукоживаться и деформироваться — актеры, появляясь с изнанки, мнут, обдирают ткань. Вдруг все полотно начинает пропитываться все той же коричневой жидкостью, бурые реки текут по божественному, уже плохо узнаваемому лику. За уничтоженной картиной загораются огромные буквы — словно рекламная вывеска: «You are my shepherd» («Ты — мой пастырь»), а рядом поблескивает затухающая, словно вот-вот перегорит, частица «not» — как символ человека, извечно колеблющегося между страхом, сомнением и страстным желанием веровать. В финале спектакля сквозь скверну проглядывает возрождающийся лик, как режиссерская фиксация того, что происходит с христианским мировосприятием человека, пережившего двадцатый век и вступившего в двадцать первый.

Вот. Сильно. Человека касается. Лучше сказано, чем у Давыдовой и Дьяковой. Но. Можно, кажется, уже и не смотреть (дело в театральном действии такого типа)?

Любопытно, неужели дерьмо до сих пор применяется в качестве философской субстанции. Я думал, только с совке в газете «Комсомольская правда» велась дискуссия на тему «должна ли жена стирать мужнины носки». А с появлением стиральных машин носителем жизненной философии должно стать что-то другое. А вот, оказывается, нет: современный, технологически развитый и цивилизованный мир озабочен все тем же самым веществом. Если, конечно, верить рецензии.