«Великий Синемой». М. Кадацкая.

Проект «Прошлое в границах настоящего. КиноSound» (Вологда).

Режиссер Ася Литвинова, медиахудожник Александра Магелатова.

Вологда — город неочевидной истории, сплетенной из деревянного кружева и геометричного орнамента советской типовой застройки. Здесь, среди по-северному приземистых пряничных домиков XIX столетия затерялось здание электротеатра «Рекорд», открытого в 1910 году и сохранявшего статус кинотеатра под разными именами («Стелла Норд» — «Искра» — «Салют») вплоть до 2020 года. Сейчас тут открыли молодежный центр — имя сохранилось (на входе в модную кофейню красуется надпись «Салют, молодежь!»), а вот от самого кинотеатра со столетней историей не осталось ничего, даже экран заменили.

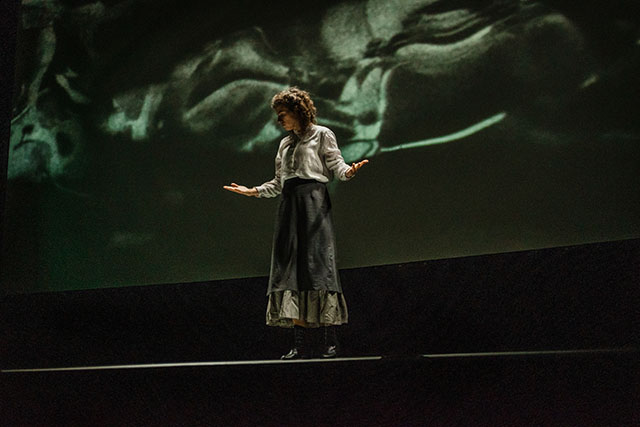

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Абрамович.

Могучая кучка вологодских энтузиастов из разных театров города решила возродить из небытия призраков кинопленки и позвала режиссера Асю Литвинову сделать спектакль, который бы позволил сохранить память о месте. В результате «Великий Синемой» стал и данью знаковому месту старого города, и жесткой рефлексией о том, как искусство попадает на наковальню реальности.

Жизнь людей, придуманных драматургом Маргаритой Кадацкой, подобно новой кинодраме, разворачивается со всем киношным фейерверком и страстью любовных перипетий и сгорает со скоростью целлулоида. Действие спектакля начинается в 1914 году непосредственно в вологодском электротеатре «Рекорд», где гимназистка Леночка (Виктория Теплова) встречает политических ссыльных Женю (Мария Иваненко) и Митю (Антон Зайцев), а позже сама становится известной актрисой. Творческий путь сводит ее с режиссером Костей (Дмитрий Дядюхин), чей образ вдохновлен Сергеем Эйзенштейном, и вновь сталкивает с Женей, превратившейся из подруги в соперницу за сердце талантливого режиссера. Революция, Гражданская война и репрессии ломают судьбы героев, трансформируя их отношения и само искусство, которому они служат.

Спектакль исследует изменения в личных отношениях и творчестве в условиях кардинальных исторических событий. На большом экране мелькают немые кадры (медиахудожник Александра Магелатова), пока их не начнет плющить и рвать — за техническим сбоем скрывается и метафора настоящей исторической амнезии, и постепенная победа прозы жизни над субтильностью искусства. Гражданская война 1914-го, революция 1917-го, разгром белых в 1919-м на Юге и начало борьбы с формализмом в 1930-м. Мы застаем персонажей и развитие их любовного многоугольника в разрезе между эпохальными событиями, которые остаются за рамками сюжета, — так отношения людей и их личные трагедии становятся монтажными склейками на киноленте истории страны. А суть кинематографа — в искусстве монтажа.

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Абрамович.

Классическая борьба между искусством и реальностью оказывается не внешней, а внутренней, ее исход определяется моральным выбором героев. Восторженная Леночка читает «Жирафа» Гумилева, предлагая всем быть жирафами. Но «жирафы» в реальности — не просто надмирные существа, а своего рода русские экзистенциалисты, обреченные на вымирание вслед за динозаврами. Танцующая танго перед калеками войны Леночка, которую вскоре убьют красные, и режиссер Костя, кричащий о том, что его тошнит от реальности, — добровольные заложники Великого Синемого, чучела, олицетворяющего искусство, которое должно спасти от смерти.

Спектакль мастерски эксплуатирует двойственность пространства, оборачивая киношную выделку в искусственность театра. Висящий на заднем плане экран не подстраивается напрямую под места действия, будь то ссылка в Великий Устюг, конспиративная квартира большевиков или военный госпиталь, а представляет пространство преображенным глазом киноаппарата — то дорисовывая окружающие виды, то светово вырезая кадр из общего сценического плана. Актеры впрыгивают в воображаемый кадр, меняя пластику и интонации своих героев: вот Леночка, появившаяся из футляра контрабаса, качает руками и головой, словно куколка, а вот Женя, ведущая будничный разговор с жестикуляцией героини немого кино, вдруг покидает рамки преображенной реальности и становится сдержанно-серьезной.

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Абрамович.

Действительность все время сбоит то допросами, то политическими перетасовками, и герои худо-бедно приукрашивают ее, пока не достигают максимального искажения. Так вместо тюремных чудовищ мы видим во сне Жени хоровод из детских звериных масок, а Леночкино признание в неразделенной любви — на фоне скорбно-красивого, словно нарисованного грифелем, окна. А в сцене убийства Леночки, когда вместо выстрелов нападающих взрываются хлопушки и шарики, становится ясно: правда большевиков — это тоже искусственность, в которой настоящую кровь заменяет конфетти. Спасение в нереальности оборачивается полной потерей ориентации в пространстве. Леночкина смерть представлена играючи, она верила: раз представление не может закончиться в самом начале, то и жизнь не способна оборваться в 18 лет. Но реальность, к сожалению, не устроена по законам кино, а вот законы самого кино меняются вслед за реальностью.

Годы идут, кино все более обретает черты жизнеподобия, в то время как жизнь все менее походит на саму себя. Главным трюком становится стирание границ между залом и сценой. Когда Женя выходит на авансцену с монологом-исповедью, обращенным прямо к зрителям, они против своей воли становятся участниками конспиративного собрания.

Страшные перебинтованные лица солдат на экране контрастируют с театральной ярмаркой на сцене, где посещение актрисой госпиталя превращается в шоу. По ту сторону фронта трехмерная жизнь открывается еще большим нереалистичным абсурдом. Борьба за идеи тоже оказывается ложью. Что же в таком случае настоящее? А настоящее в итоге — то, что против воли истории меньше всего похоже на правду жизни.

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Абрамович.

Эта логика, кажется, стала основным законом для сочинения спектакля. Режиссерские решения Аси Литвиновой еще больше выпячивают и подчеркивают внешнюю клишированность пьесы Маргариты Кадацкой, как бы настаивая: мы будем говорить и показывать что угодно, кроме реалий, исторических ли, сегодняшних ли. Но тени подлинного прошлого витают над выдуманными героями: помимо режиссера Кости еще несколько героев обладают полнокровными прототипами. Образ революционерки Жени, которая становится сценаристкой, явно перекликается с Ниной Агаджановой, написавшей сценарий «Броненосца „Потемкин“», а персонаж Антона Зайцева навеян биографией Вячеслава Молотова, действительно игравшего на мандолине в вологодском электротеатре. Однако создатели спектакля не преследовали цель точного воспроизведения биографий, а лишь использовали отдельные черты исторических фигур, полностью преображая их. В частности, судьба настоящего вологодского музыканта Вячеслава была оборвана пулей НКВД, в то время как придуманный драматургом тапер Митя сам стал палачом.

Казалось бы, зачем вплетать в довольно условный спектакль локальные коды города, если Вологда служит только отправной точкой, а сам откровенно мелодраматичный сюжет практически не имеет ничего общего с документальной основой? Ненамеренно Вологда и помещение недавнего кинотеатра оказываются не просто местом действия, а внутренним состоянием. Город, где памятники деревянного зодчества соседствуют с бетонными пятиэтажками, становится абстрактным образом России, вечно разрывающейся между прошлым и будущим в поисках немнимого (и часто немого) настоящего. И когда Женя, «жирная черноземная жизнь», в ужасе от себя самой полностью захватывает сцену, а творцу Косте не остается ничего, кроме как спиваться, чтобы сбежать из отторгнувшей его реальности, мы понимаем: это не просто спор художников с миропорядком, а голос поколений, застрявших в петле истории. И эта вымышленная правда «Великого Синемого» позволила подспудно сказать о том, что большая история не находит смелости произнести.

Сцена из спектакля.

Фото — Диана Абрамович.

Комментарии (0)