Владимир Малыщицкий.

Фото — Юрий Богатырев.

Сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Малыщицкому. Театр его имени стоит на улице Восстания, называется КТМ (Камерный театр Малыщицкого), и мало кто уже знает, что обозначает эта буква «М» в аббревиатуре.

Непростой фигурой был Малыщицкий, проживший как бы не одну творческую жизнь. Он страшно много значил для нас в начале 80-х, когда возглавлял Молодежный театр в Измайловском саду. Да-да, теперь и это приходится объяснять: не Семен Спивак основал Молодежку, и в начале 80-х это был совсем другой театр. В Ленинграде не было своей Таганки, и Малыщицкий, прошедший школу Любимова, оказался веткой, проросшей от «досок» великой Таганки. После любительского театра ЛИИЖТа (его «первой жизни») он насадил в милоту Измайловского сада тревожный театр черного пространства. Аскетичный зал Молодежки и составил его «вторую жизнь».

С этим темным бедным пространством, с публицистическим театром Малыщицкого связаны сильные и серьезные театральные впечатления. Для меня это были не «Сто братьев Бестужевых» и даже не «И дольше века длится день», но, главным образом, спектакль «Отпуск по ранению».

Лето 1980 года.

«Мама! — Володя! — Мама!» из начала спектакля стоит в памяти точно так же, как «Я скучаю по тебе!» Ларисы Малеванной. Спектакль сразу заставлял вздрогнуть. То есть не вздрогнуть физически, а вот ощутить вдруг холодок и мгновенную внутреннюю дрожь от внезапно возникшего перед тобой обнаженного и не защищенного «четвертой стеной» человеческого чувства.

— Мама!

— Володя!

— Мама!

Действие начиналось с той предельной ноты, на которой невозможно, да и не стоит удерживаться долго. Оно поднималось потом к трагическим верхам несколькими короткими сценами-ударами. Эти эпизоды-взрывы, трагические и патетические, возникали из сценической жизни, вроде бы совсем чуждой и трагизму, и патетике, жизни, повернутой к прозе тылового труда, к быту.

«Отпуск по ранению» играли на сцене-помосте, в центре зала. Дощатый островок мирной жизни. Здесь на противотанковом «еже» висело полотенце с прошвой — такое несегодняшнее, довоенное… И, не обращая внимания на входящих, устало строчила белое полотнище женщина в старой вязаной кофточке. Появлялась с ведром еще одна, привычно нагибалась над корытом. Она весь спектакль стирала, буднично шаркая бельем о стиральную доску, и развешивала на веревке мокрые солдатские рубахи и кальсоны. Снова стирала. Оторваться от нее было нельзя. Это была новая для Ленинграда актриса. Ее звали Нина Усатова…

Все встречи и расставания повести В. Кондратьева возникали здесь, на дощатом пятачке, в особом мире, где все знают друг друга в лицо, где так нетрудно встретиться и сложно разминуться, где теснота и «прилюдность» стали нормой жизни. До этого был у Малыщицкого спектакль, где замкнутость, ограниченность, огороженность места действия тоже становились образом и идеей, — «Сотников». За колючую проволоку было не выйти. Все обнесено зловещим забором, загнано в проволочный загон, окружено бандитствующими полицаями, с самого начала обречено.

Повторю: Молодежный театр той поры был для нас местной Таганкой (эстетически ей и наследовал, ее эстетику и обрабатывал), и аскеза этого театра была необычайно притягательна. Мои собственные нападки потом на Падве, когда он стал руководителем Молодежного, нападки на его «Звучала музыка в саду» были связаны как раз с верностью той, малыщицкой, эстетике, гражданственности, ярости. Вот уж что было начисто лишено спокойной упорядоченной буржуазности, так это Молодежка Малыщицкого! Когда при Спиваке жесткие скамейки поменялись на мягкие удобные кресла — закончилась эпоха…

История «студийности» в Измайловском саду быстро и не очень красиво рухнула (впрочем, рушится всякая студийность), Малыщицкий остался без театра.

Сцена из спектакля «Отпуск по ранению».

Фото — архив Молодежного театра.

А дальше было грустно. Ему не надо было брать Запасной дворец в Пушкине, тем более что нашел помещение не он, отнял идею царскосельского театра у другой театральной группы — и ничем хорошим эта история не закончилась.

Он блуждал, пытался создать… В этом проходила его «третья жизнь» с упованиями на депутата Щелища (или как-то так), потерей времени, театральной идеи… И, что скрывать, когда на володинском юбилее — 1999 выступала группа все-таки созданного театра Малыщицкого с ним во главе, уже было неловко от траченого молью пафоса и одновременно — заискивания перед залом и Володиным. И было непонятно, как ТОТ режиссер мог поставить ЭТО. В театр его почти не ходили…

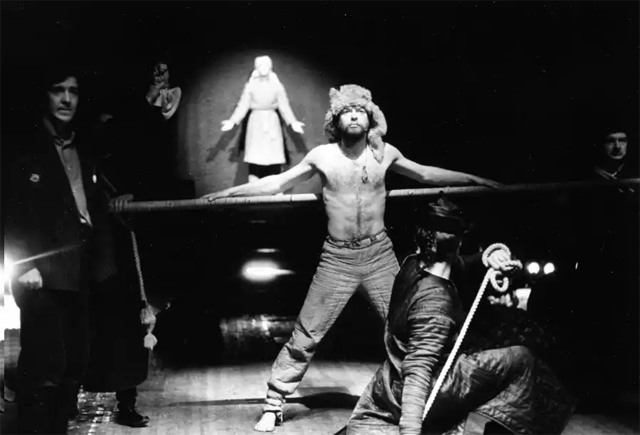

Много лет было жаль утраченных возможностей, энергии, того черно-белого театра, каким была Молодежка Малыщицкого со всеми ее братьями Бестужевыми, но еще больше — с лейтенантом Володькой, Ниной Усатовой, стиравшей белье, и манкуртом — Кухарешиным (а не в этом ли спектакле первый раз в ленинградском театре появились мониторы? Они, как помню, плохо работали, но были, видео шло…).

Молодежка Малыщицкого была эпохой, что уж спорить. А теперь театр его имени — КТМ — «поднимается с колен» под руководством Петра Шерешевского, и там играет Олег Попков, прекрасный актер, когдатошний лейтенант Володька из «Отпуска по ранению». Все жизни, свершая свой печальный круг, не угасли, имя Малыщицкого осталось в истории и пока еще в памяти тех, кто сидел на жестких лавках бывшего катка в Измайловском саду и кого спектакли той поры призывали не расслабляться в мягких театральных подушках, а помнить о своем призвании.

Так они и стояли — романтические братья Бестужевы в белых рубашках. Так и метался манкурт — Кухарешин в историческом беспамятстве. Нас куда-то звали, нам не давали покоя…

БЕЛАЯ ВОРОНА

Месяца через полтора (тьфу-тьфу, стучу по дереву!) в московском издательстве «Новое литературное обозрение» у меня выйдет книга «Белые вороны, черные овцы». Название точно отражает композицию этого сочинения: одна его часть посвящена нашим российским «белым воронам», а другая — заграничным «черным овцам». Дело в том, что в Шотландии (именно об этой стране я больше всего рассказываю) «белых ворон» именуют «черными овцами».

«Черные овцы» — это шотландские скульпторы бывший петербуржец Эдуард Берсудский и Тим Стэд, а «белые вороны» — Сергей Юрский, Игорь Владимиров, Алиса Фрейндлих. Есть среди них и Владимир Малыщицкий.

Еще надо объяснить очень личную интонацию. Впрочем, как может быть иначе? Ведь я говорю не только о том, что случилось с другими, но и о том, что произошло со мной.

Сцена из спектакля «Диалоги».

Фото — Юрий Богатырев.

После Ленсовета я работал в Молодежном театре. Три года мы его создавали, выпускали спектакли, обретали своего зрителя. Тут восстали некоторые актеры — было бы еще понятно, если бы это был открытый бой, но они вида не подавали. Ждали, когда на их обращения откликнутся соответствующие инстанции.

Конечно, наш режиссер Владимир Афанасьевич Малыщицкий вел себя необдуманно. Казалось бы, зачем хвастаться, что твоя жена — сестра Михаила Барышникова? Ведь из-за этого он давно под подозрением. Много лет у них дома не было телефона, но когда танцовщик сбежал на Запад, телефон установили чуть ли не на другой день.

Его любимый Юрий Петрович Любимов тоже многое себе позволял. И тоже был неосторожен. Малыщицкий об этом говорил восхищенно. Представляете, отодвигает какую-то шторку, а там портрет Солженицына! Потом прикладывает палец к губам и улыбается хитро.

Честно сказать, меня и тогда это удивило. Зачем призывать к молчанию ученика, если эта тайна известна уборщице?

У наших актеров нашлись подаренные перепечатки. Больше всего было текстов о Высоцком. На многих из них Малыщицкий сделал надпись. Он просил не отступаться, идти до конца. Всякий раз думать, что в твоей ситуации сделал бы поэт и бард.

Этими материалами заинтересовались особенно — мало того, что самиздат, но еще и с призывами. Ведь только государство имеет право тиражировать. Ну и давать советы согражданам позволено только ему.

Известно, что революции начинаются с того, что берут почту и телеграф. В данном случае режиссер покушался на право печатать и распространять. Еще более вызывающе выглядело то, что он обзавелся собственным телевидением. Хотя эта попытка была осуществлена на сцене, но выглядела на удивление достоверно.

В романе Айтматова «И дольше века длится день» — и в лучшем спектакле Малыщицкого — есть фантастическая линия. Космический корабль, планета с парфюмерным названием «Лесная грудь»… Наверное, можно было посмеяться, но режиссер не увидел тут повода для иронии.

Восемь телевизоров над сценой прерывали основное действие срочными сообщениями. Узнаваемые дикторы узнаваемыми голосами рассказывали о том, как проходит полет.

Все то, что Айтматов перенес в будущее, здесь происходило в настоящем. Даже не просто в настоящем, а в тот день и час, когда зрители смотрели спектакль.

Что может быть более документальным, чем последние известия? Чем строгие костюмы и прически, ровные и чуть торжественные интонации людей на экране?

Сцена из спектакля «И дольше века длится день».

Фото — архив Молодежного театра.

В дополнение ко всему в кадре несколько раз появлялись космонавты. Подобно большим рыбам, они проплывали в безвоздушном пространстве.

Телевизорам и дикторам в этой постановке противостоял мир обычных людей. Впрочем, не такие уж они обычные. Многие моменты их жизни носили черты древнего ритуала. Здесь были ритуал-рождение, ритуал-смерть и даже ритуал-арест.

Тут постарался балетмейстер Леонид Лебедев. Из рифмующихся движений возникал узор. Простое и короткое становилось долгим и многосоставным, понятное и узнаваемое — вроде как увиденным со стороны.

Казалось, в координаты времени входит глубина — отсчет начинался с будущего (оно почти не отличалось от настоящего), затем следовали события 30-х годов, а в основе всего было прошлое легендарное. Эти пласты существовали вместе и образовывали гремучую смесь.

Спектакль с участием телевизоров видели немногие — после одного из первых прогонов наш куратор из Смольного высказался неодобрительно. «Ну а если мы откажемся от телевизоров?» — спросил директор в спину уходящему чиновнику. Тот повернулся и процедил: «Играйте».

Судьбоносное решение было принято на ходу, по дороге к выходу из театра. Ни тебе грома и молний, ни явления дьявола. Изуродовали спектакль — и отправились по своим делам: чиновник — домой, а директор — к себе в кабинет.

Когда примерно через год сняли Малыщицкого, во мне надолго поселилась неприязнь. Не к управлению культуры или обкому партии, а к сцене как таковой. Я просто не мог ходить на спектакли — казалось, тут совершается что-то неправильное.

УРОК МАЛЫЩИЦКОГО

Владимир Афанасьевич Малыщицкий был, на мой взгляд, замечательным педагогом. Нет, он не имел собственного класса, хотя работал в Театральном институте на Моховой, воспитывал актеров в разных творческих мастерских. Его главный урок заключался в его поистине подвижнической деятельности, в самой творческой судьбе…

Когда в конце 70-х годов я учился на третьем курсе театроведческого факультета, руководитель семинара по театральной критике Владимир Александрович Сахновский-Панкеев однажды пришел к нам на занятие и объявил: «Надо обязательно посмотреть театр ЛИИЖТа. Это очень важный театр! Потом мы обсудим его работу». Непонятные и какие-то «пафосные» слова — «важный театр» — зацепили. После просмотра спектакля Сахновский много рассказывал о современном театре, о том, что без студийной, экспериментальной работы искусство не развивается, стоит на месте.

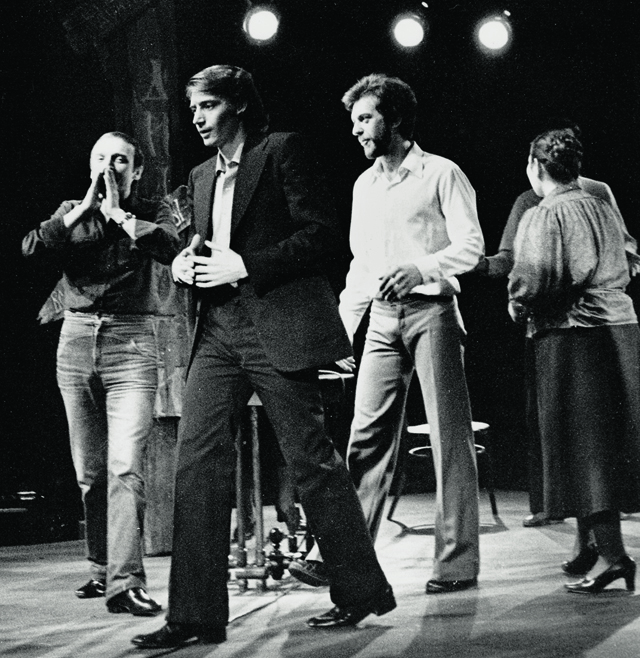

Сцена из спектакля «Сто братьев Бестужевых».

Фото — архив Молодежного театра.

…Вспоминаю открытие Молодежного театра в Измайловском саду на Фонтанке. Еще пустоватое, только что отремонтированное здание бывшего катка. Ряды кресел выстроены в виде каре, замыкая игровое пространство… Собственно, их можно было выстроить в любой конфигурации, потому что сцены как таковой здесь нет. Отношения со зрителем прямые — глаза в глаза. До играющего актера можно дотронуться рукой, слышно его дыхание, кажется, что ощущаешь температуру его тела. А в зале — мороз. Очень холодно было той зимой, когда я смотрел там «Сто братьев Бестужевых». Но в этом морозном пространстве горел жаркий духовный огонь.

Сюда хотелось приходить. Предвкушая каждый раз — от спектакля к спектаклю — необычное, непредсказуемое изменение этого пространства, я открыл для себя потрясающего изобретательного сценографа Александра Орлова, с которым Малыщицкий придумывал емкие метафорические образы своих постановок. Меня поразила музыкальность этих спектаклей, их наполненность точным вокальным и речевым интонированием. Запомнил новое для меня имя — Иван Благодер, эпоха которого в жизни петербургского театра в полной мере начиналась в Молодежном театре Малыщицкого.

Какая литература нашла здесь свое сценическое воплощение! Чингиз Айтматов, Василь Быков, Александр Володин, Вячеслав Кондратьев… Каждое из имен, появлявшихся на афише, — это особый мир, особый интеллектуальный градус, который притягивал интеллигенцию Ленинграда-Петербурга. А сколько замечательных артистов, впоследствии звезд нашего театра, вышли отсюда, из этих спектаклей, которые остались в памяти. Олег Попков, Валерий Кухарешин, Нина Усатова…

Это был абсолютный художественный феномен — «театр Малыщицкого», отдельно вошедший в историю и живую память ленинградской-петербургской сцены. Владимир Афанасьевич сумел создать театр, достойный этого города, его интеллектуальной элиты, и в этом его великая заслуга как режиссера и театрального деятеля. Этот театр мог активно противостоять тем общественным «заморозкам», которые царили за стенами его здания. И это — урок в назидание нам и тем, кто придет после нас: своим искусством жить вопреки любой погоде, случившейся на дворе…

Прекрасные тексты и фотографии! Спасибо! Тогда я только закончил школу, и мне посчастливилось видеть эти мощные, нервные, не похожие на однообразные спектакли, шедшие вокруг и в ЛИИЖТЕ, и потом в Саду. «Отпуск по ранению» валил с ног своей неистовой человечностью (я был на спектакле, где одному из зрителей стало плохо, и так случилось, что я помогал как-то решить ситуацию). И если я не ошибаюсь, последний спектакль театра, после которого театр был закрыт, была пьеса Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился»? Мне кажется, Мокинпотт-Юрий Овсянко был неожиданен и крут, потом мне посчастливилось с ним работать. Боже мой, надеюсь, я не ошибаюсь. Каким-то чудом я, кажется, был на утреннем прогоне перед премьерой, а вечером спектакль был закрыт — я пришёл и вечером, и мы долго расходились в сумерках ошеломлённые… Это было время настоящего Театра, без фальшивого смеха, обслуживания сериальных звёзд, барствующих директоров, и если хотите, театр благородных порывов таких художников-поэтов, каким был Владимир Малыщицкий. Мы, конечно, не были знакомы, но вот вдруг оказалось, что теперь уже и как будто знакомы …

О театре Владимира Малыщицкого я услышала от журналиста Сергея Хуммедова (пишет под псевдонимом Сергей Аман) — одного из его бывших студийцев в ЛИИЖТе. Он с восторгом вспоминал то время, и считал Владимира Афанасьевича одним из самых интересных современных режиссёров. К этой же оценке творчества В.А. присоединялся художник Валерий Валюс, картины которого какое-то время висели в театре Малыщицкого. Заинтригованная, я в 1996 г. поехала в Питер, чтобы посмотреть спектакли, тем более, что авторы, по произведениям которых ставил режиссёр, были в то время очень острыми и интересными для зрителя, привыкшего к стандартному набору пьес в репертуарных театрах. Театр в то время располагался в бывшем красном уголке на Большой Конюшенной. Заметной рекламы не было, проходить надо было под полутёмной аркой, помещение для театра абсолютно не было предназначено. Вдоль стен стояли скамейки, декорации, разумеется, отсутствовали, — то ли дань моде, то ли откровенная нищета. Самое пикантное, что для того, чтобы актёр мог, отыграв эпизод, снова появиться на сцене, ему надо было перебегать по двору в следующий подъезд под дождём, снегом или пронизывающим ветром. В то время я работала журналистом и писала статьи о искусстве и культуре. Владимир Афанасьевич пожаловался на отсутствие нормального помещения для театра, сказал, что они по этому поводу обращались к депутату по Центральному округу Петербурга Петру Щелищу. Приехав в Москву, я отправилась в Госдуму, намереваясь встретиться с Петром Борисовичем. В 96-97 годах ещё можно было пройти с Георгиевского переулка в вестибюль Думы и пытаться дозвониться до депутата. Через два-три года об этом можно было только мечтать. Я дозвонилась до секретаря Щелища, сказала, по какому вопросу, описала свою наружность и стояла в ожидании. Через некоторое время моё внимание привлёк мужчина, который стоял в отдалении и разглядывал меня. Надо полагать, составлял своё мнение о настойчивой журналистке. Мы познакомились. Пётр Борисович мне понравился своей заинтересованностью в проблеме, но поскольку кроме театра, ему приходилось решать и другие вопросы, я дополнительно обратилась в Союз Театральных Деятелей к Калягину. Калягин постарался нажать на главу Питерского СТД Толубеева. Дополнительно я взяла интервью у Фазиля Искандера, по пьесе которого Малыщицкий ставил спектакль.В статье Фазиль Абдулович упирал на то, что бывший красный уголок никак не подходит ни для артистов, ни для зрителей. Одна статья была опубликована в «Новой газете» — тогда редактором ещё был Щекочихин, другая статья на эту же тему была опубликована в «Невском времени».Щелищ звонил на мой домашний телефон и сообщал, на каком этапе находится выбивание помещения под театр Малыщицкого. В итоге, помещение дали на ул. Восстания. Но когда я там побывала, мне показалось, что на такой немноголюдной, плохо освещенной улице театр не будет привлекать публику. Похоже, так и оказалось.

Сегодня я сделал своеобразное открытие. Не для себя, а для моей подруги, с которой мы встретились Б-г знает сколько лет спустя. Она, киевлянка по рождению, уже много лет живет в Петербурге. Став петербурженкой, она ещё и стала заядлым театралом. И среди множества питерских театров достаточно благосклонно относится к спиваковскому молодежному.. Зная, что она жила одно время на ул.Желябова (где я тоже одно время жил с …третьей женой) я спросил её — была ли она в театре Малыщицкого? Ответ был, увы, что такого не знает. Тогда я объяснил, что одно время его театр играл в красном уголке возле ДЛТ, что витринка с афишей висела на доме на углу Желябова и Волынского переулка, И что логотип со словом ТЕАТР в виде уходящих в перспективу красно-черных букв сопровождал Малыщицкого всю творческую жизнь, начиная с ЛИИЖТовского театра. Кстати, меня на «»Сто братьев Бестужевых» пригласила подруга детства Марина Козловская — сейчас искусствовед в Эрмитаже. Я уже не помню что Мариночка делала в театре, но логотип кажется придумала она.

И вот я открываю своей киевлянке, что история Молодежного началась задолго до Спивака. Что каток в Измайловском саду превратил в театр Владимир Малыщицкий. Что просуществовал он не очень долго, но что для каждого, кому довелось побывать на его спектаклях, становилось ясно, что смысл жизни по Малыщицкому в любви и справедливости. Вот только справедливости для него самого не хватило.