В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

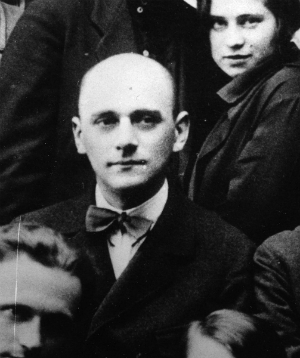

СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ МОКУЛЬСКИЙ

Он принадлежал к поколению ученых, вступившему в жизнь после 1917 года.

Рассказать о Стефане Стефановиче Мокульском — это значит рассказать историю советской науки о литературе и театре, о трудном и славном ее росте. Это значит — рассказать об ученом, труженике науки, воспитателе множества деятелей советского театра и литературы.

С. С. Мокульский родился в Тифлисе в 1896 году. Детство и юность он провел в Киеве, где и окончил в 1918 году романо-германское отделение филологического факультета университета. Награжденный золотой медалью за работу по синтаксису вульгарной латыни, он был оставлен при Киевском университете для «подготовки к профессуре».

Свой путь в науке С. С. Мокульский начал рано. Уже в 1916–1917 годах он опубликовал первые научные статьи по вопросам лингвистики и общей истории культуры.

Стремительное наступление культурной революции предъявляло большой счет к ученым. Необходимо было удовлетворить жадную тягу к познанию, характерную для послереволюционной эпохи. Это и порождало своеобразный универсализм ученых, сложившихся в 1920–1930-е годы.

Для С. С. Мокульского оказалось естественным включение в бурную жизнь эпохи военного коммунизма. Ему помогли жившие в нем властная потребность общественной деятельности и демократизм, которые были столь же неотъемлемыми свойствами его натуры, как любовь к жизни, как вера в людей.

Овладение «второй профессией» — профессией театрального критика — позволило С. С. Мокульскому с первых шагов принять участие в культурном строительстве молодого Советского государства. Начинающий лингвист и литературовед с каждым годом все больше углублялся в изучение театра.

Многообразие интересов проявилось с самого начала творческой деятельности С. С. Мокульского. Он был ученым, лектором, критиком, переводчиком, редактором, педагогом. Он одновременно работал над своими капитальными трудами, переводил немецкие работы о театре Африки и Японии, французские и немецкие книги по вопросам кинематографии, составлял никогда раньше не существовавшие программы по истории зарубежного театра, писал вступительные статьи к многочисленным изданиям, посвященным поэзии, кино, режиссуре, актерскому искусству. В этой тяге к живой современности — весь Стефан Стефанович Мокульский. Он был пропагандистом, просветителем в самом высоком и чистом значении этого слова, просветителем по призванию, по убеждению, по зову сердца. В нем жила органическая потребность учить, разъяснять, растить духовную культуру. Это определило и разностороннюю его деятельность, и ту страсть к труду, которая составляла самую существенную сторону его личности.

После нескольких лет работы в Ялте и Симферополе он в 1923 году переехал в Ленинград. Здесь в театральном отделе Государственного института истории искусств наряду с крупными специалистами по истории русского театра собралась сильная группа филологов романо-германистов (А. А. Смирнов, Б. А. Кржевский, С. К. Боянус, А. А. Гвоздев), во главе которых стоял крупнейший русский испанист Д. К. Петров. Когда в 1922 году руководство театральным отделом перешло к А. А. Гвоздеву, он привлек талантливую молодежь — А. И. Пиотровского, К. Н. Державина, И. И. Соллертинского. В конце 1923 года к ним присоединился С. С. Мокульский. Вот эта группа и создала советскую науку об истории зарубежного театра.

Больше сорока лет жизни отдал С. С. Мокульский напряженному творческому труду. Помимо четырнадцати книг он опубликовал свыше пятидесяти исследований по многим кардинальным вопросам истории зарубежной литературы, зарубежного и советского театра. Кроме того, он написал свыше 450 статей для газет и журналов, больше 200 статей для двух изданий БСЭ, Литературной и Театральной энциклопедий.

Когда С. С. Мокульский начинал свой творческий путь, науки о театре фактически не существовало. Русское дореволюционное литературоведение много сделало для изучения западноевропейской драматургии. Однако в трудах Александра и Алексея Веселовских, Н. Стороженко, И. Иванова, Д. Петрова, А. Шахова и многих других понятия «драма» и «театр» не расчленялись и изучение театра подменялось анализом драматического рода литературы. Попытки изучения сценического искусства были редкими и носили случайный характер.

Театроведы первого советского поколения не сразу и не просто пришли к высоким своим достижениям. Но их работы были этапами роста советской гуманитарной науки, и каждое новое исследование вписывало в театроведение новую главу, вводило в обиход не изученный ранее материал. Сейчас в исторической перспективе поражает их самоотверженная преданность науке. Всегда в исканиях, всегда в упорном труде, они неизменно сохраняли суровую принципиальность, мужественную способность двигаться вперед.

Стефан Стефанович Мокульский, как никто другой из его соратников, умел быть беспощадным к себе, услышать правду в резких суждениях критики, заново пересмотреть сделанное вчера. Интересы науки были для него всегда важнее собственного авторского самолюбия. Беспредельная научная честность позволила Стефану Стефановичу Мокульскому занять выдающееся место в развитии советского театроведения.

В науку о театре С. С. Мокульский приносит богатый опыт русской филологии и литературоведения — присущее им огромное уважение к фактам, требование научной точности, исчерпывающей документальной аргументации. Но при этом он, в отличие от дореволюционных филологов, не ограничивается изучением драмы, а рассматривает в органическом единстве все компоненты театрального искусства.

Тонкий стилист и подлинный эрудит, он не допускает никаких словесных излишеств и изысков. В лаконичной, рационально-строгой форме умеет ясно и просто выразить сложную мысль. Его работы легко читать и понимать.

Эта творческая манера с особой наглядностью проявилась в одном из капитальнейших созданий С. С. Мокульского — «Истории западноевропейского театра». Написанное в 1936 году в качестве учебника для театральных вузов, это монументальное исследование явилось первой на русском языке работой, воспроизводящей целостную картину развития западноевропейского театра от античности до XIX века.

Прослеживая историю театрального искусства в тесной связи с явлениями общественно-политической и культурной жизни, с развитием литературы, в строгой взаимозависимости от философской и эстетической мысли эпохи, С. С. Мокульский ни на минуту не забывает о синтетической природе театра. Он исследует искусство актера, технику сцены, театральное здание, музыку, костюм, декорацию, организационные принципы театра с той же глубиной и степенью детализации, как и драматургию. Он не ограничивается рассмотрением драматического театра, целые главы посвящает опере и балету. Опираясь на тщательно подобранный и изученный иконографический материал, воссоздает облик спектаклей прошлых веков, стиль актерского исполнения. В этом комплексном изучении театра и раскрытии его идеологической сущности проявились важнейшие завоевания советского театроведения.

Все, кто позднее касались проблем развития западноевропейского театра, опирались на опыт этого первого обобщающего исследования. Но научная мысль С. С. Мокульского никогда не знала покоя. Через двадцать лет по его инициативе и под его общей редакцией появилась новая, на этот раз коллективная, работа по истории западноевропейского театра, для которой С. С. Мокульский заново написал ряд глав.

В дополнение к двум томам «Истории западноевропейского театра» были созданы две части Хрестоматии. Сама по себе идея создания хрестоматии по истории театра была абсолютно новой и плодотворной. В Хрестоматию вошли самые разнообразные историко-театральные документы — надписи на древнегреческих дидаскалиях и эпистолы отцов средневековой церкви, карнавальные песни, где впервые упоминается итальянская комедия масок, и рецензии современников на премьеру «Женитьбы Фигаро». Весь этот огромный материал, тщательно разысканный, впервые собранный воедино и в большинстве случаев никогда ранее не переводившийся на русский язык, необычайно повысил общий уровень знаний всех поколений советских театроведов об истории зарубежного театра. Роль этих книг С. С. Мокульского в росте советской театроведческой науки огромна.

Однако примечательны не только книги сами по себе, но и история их создания. Ряд добровольных переводчиков, увлеченных затеей Стефана Стефановича Мокульского, охотно рылись в книгах, по его заданию и плану искали и переводили материал. Весь этот пестрый поток текстов он отбирал, редактировал, проверял, приводил в систему. Ему принадлежал и замысел, и план, и само создание книги. Но когда она вышла в свет, группа переводчиков, состоявшая преимущественно из молодых его учеников, еще не имеющих ни научного опыта, ни научных трудов, с изумлением увидела свои имена в качестве составителей книги. В этом эпизоде, как в фокусе, проявился педагогический метод С. С. Мокульского и те нравственные принципы, которые он пронес через всю свою жизнь.

В творчестве каждого ученого можно найти особенно близкие и дорогие ему темы и проблемы. Стефана Стефановича Мокульского всегда тянуло к просветленно-гармоническому и утверждающе-этическому началу. Это и породило его основные научные пристрастия — интерес к итальянскому и французскому искусству эпохи Возрождения, XVII и XVIII веков.

Ему были сродни вольнолюбивый дух итальянской ренессансной новеллы, жизнерадостность и красочность поэзии Ариосто и Полициано, веселая буффонада комедии масок. Его привлекала борьба за свободу человеческой личности и гимн всему живому в гуманистической итальянской литературе. Зачитываясь терцинами Данте и сонетами Петрарки, он любовно переводил новеллы Мазуччо и мемуары Гольдони. Начав с исследования отдельных частных вопросов, он пришел к созданию крупных работ по истории итальянской литературы и театра.

Путь историка западноевропейского театра С. С. Мокульский начал с работы о Гольдони в 1926 году. Впоследствии он неоднократно писал о замечательном итальянском драматурге, в котором особенно ценил светлый взгляд на жизнь, гуманизм и народность, здоровую жизнерадостность и душевную ясность. С присущей ему страстностью С. С. Мокульский защищал Гольдони от реакционных буржуазных ученых и с негодованием восклицал: «И далась же этим критикам „утонченность“ Гольдони! Где, когда и в чем она проявилась у этого демократического драматурга, лишенного всяких изысков?!»

В сентябре 1957 года С. С. Мокульский представлял советскую науку на Международном конгрессе по изучению творчества Гольдони, проходившем в Венеции. С нескрываемой гордостью за достижения советского театроведения он выступил на конгрессе, а затем по венецианскому и римскому радио и рассказал о «нашем, советском понимании Гольдони как драматурга-просветителя», о многочисленных переводах комедий Гольдони не только на русский язык, но и на языки других народов СССР, об огромном успехе пьес венецианского комедиографа и высказал предположение, что «великий Гольдони даже не подозревал о существовании многих народностей, которые сейчас играют и смотрят его комедии в нашей многонациональной стране».

По скромности он не рассказал лишь о своей роли в изучении наследия Гольдони. А между тем он был одним из создателей и одним из крупнейших представителей русской гольдонистики.

Много сил отдал Стефан Стефанович Мокульский созданию работ по французской культуре. Уже в 1924 году появилась его первая статья о Вольтере. В последующие годы он писал о сонетах Ронсара и трагедиях Шенье, о романах Лесажа и драме Гюго, создал монографии о творчестве Мольера, Расина и Бомарше. Подлинным завоеванием советской научной мысли стали его фундаментальные литературоведческие и театроведческие труды, посвященные Франции XVII–XVIII веков.

Ведущее место в исследованиях С. С. Мокульского заняла проблема классицизма — одна из узловых проблем европейского искусства XVII века. Советскому искусствознанию предстояло заново «открыть» Корнеля, Расина, Мольера, Буало, и задача эта в значительной мере была решена С. С. Мокульским.

Он проследил теснейшую взаимосвязь французского классицизма с процессом общественно-политического развития Франции XVII века, показал специфику философского мышления эпохи, раскрыл корни и сущность рационалистического метода в искусстве французских поэтов, драматургов, актеров. С. С. Мокульский умел искренне восхищаться поэтической выразительностью Лафонтена и Буало, прозрачной ясностью Расина, дерзкими и мудрыми афоризмами Мольера. Он мог с увлечением читать чеканные строки Корнеля, наслаждаясь каждым его стихом. Эта его способность непосредственного эстетического восприятия никогда не мешала строго объективному анализу явлений искусства. Наоборот, она обогащала его научные труды, вносила в них личную взволнованность и заинтересованность. В своих работах С. С. Мокульский собрал воедино весь пестрый запас фактов литературной и театральной жизни и создал цельную и ясную картину развития французского искусства XVII века. Он проследил сложный процесс эволюции французского сценического искусства — от наивной буффонады ярмарочных спектаклей средневековья до зрелого профессионального искусства мастеров театра XVII и XVIII веков.

Особое место в его исследованиях по французской литературно-театральной культуре заняло творчество Мольера. К наследию великого французского комедиографа он обращался на протяжении всей своей жизни. С каждой новой работой он все полнее и глубже раскрывал его как художника, которому «удалось создать подлинно реалистическую, полнокровную комедию, брызжущую весельем, жизнерадостностью, здоровым плебейским юмором и в то же время — исключительно глубокую, насыщенную большим философским содержанием и стоящую на высоте наиболее прогрессивных идей его эпохи».

В центре научных интересов С. С. Мокульского стояло также изучение французской просветительской культуры. Его деятельной демократической натуре был близок гражданский пафос, жизнеутверждающая сила и реалистическая устремленность искусства, складывавшегося накануне революции 1789 года. Он постоянно возвращался к творчеству Вольтера и Мариво, Клерон и Лекена, Дидро и Бомарше. В его многочисленных трудах глубоко раскрыта напряженность нарастающей во Франции XVIII века идеологической борьбы, боевой дух ее теоретической мысли, художественная выразительность ее искусства. В этих его работах — полемическая заостренность: он видит революционный смысл и высокое художественное мастерство просветительского искусства.

Естественно, когда встала задача создания первых обобщающих трудов по истории советского театра, С. С. Мокульский и здесь оказался в рядах зачинателей. Его развернутые статьи «Петроградские театры от Февраля к Октябрю» и «В борьбе за классику» стали основополагающими работами.

Написанная им вместе с группой его друзей и соратников — ленинградских театроведов (А. А. Гвоздев, А. И. Пиотровский. И. И. Соллертинский) «История советского театра» охватила лишь жизнь петроградских театров первых революционных лет, однако обилие привлеченного архивного материала делает эту книгу первым капитальным трудом по истории советского театра.

К созданию этого исследования С. С. Мокульский и его соавторы пришли от живой рецензентской практики. Они начали выступать в те годы, когда театр переживал трудный период ломки. Молодая советская критика активно участвовала в театральных поисках. Многие критики видели возможность обновления театра в стилизаторстве, в возвращении к старинным формам народного балагана или приходили к пролеткультовскому отрицанию классического наследия, к призывам выбросить из театра «литературщину» и «психологизм». Но при всех этих просчетах советская театральная критика в целом с первых шагов была проникнута стремлением к созданию публицистического, революционного театра, старалась уловить закономерности новых явлений культуры, найти подлинный путь становления социалистического искусства.

В этом вдохновенном труде С. С. Мокульский участвовал повседневно, сразу откликаясь на любое театральное событие. Ппервые рецензии он печатает еще в бытность студентом в Киеве, в 1918 году. В последующие годы, где бы он ни находился — в Крыму, в Ленинграде или в Москве, — он помещает на страницах многочисленных газет и журналов короткие информационные заметки, рецензии, большие критические статьи. Он пишет о драматических спектаклях и об оперетте, об эстрадных концертах и о новой советской драматургии, об опере и о кинофильмах, о самодеятельных коллективах, о театрах юного зрителя, о театрах народов СССР.

Он всегда умел уловить связь художественного явления с потребностями общественной жизни, постоянно ориентировался на интересы массового советского зрителя. Именно поэтому его темпераментные и взволнованные статьи даже в 1920-е годы содержат идейные оценки, которые поражают подчас своей зрелостью. Так, рассказывая в 1924 году о П. Н. Орленеве, С. С. Мокульский пишет: «Орленев был и остался актером русского безвременья, дореволюционных сумерек жизни. Его неврастения создала ему некогда столь громкую славу именно потому, что она была актуальна, созвучна настроениям интеллигенции „страшных лет России“. Сейчас она уже анахронизм и не находит отзвука в сердцах нового зрителя». И, анализируя мастерство этого большого мастера русской сцены, он добавляет: «…у него большой талант: страшный, мучительный, нервный, раздробленный. Он весь в прошлом, но это прошлое загорается у него огнем подлинного искусства».

С пристальным вниманием следит С. С. Мокульский за рождением всего нового, активно участвует в поисках путей обновления театра. Не удивительно, что он постоянно возвращается в своих статьях к деятельности Мейерхольда, возлагает большие надежды на его новаторские поиски, неоднократно приветствует их. Но наступает момент, когда одним из первых С. С. Мокульский настораживается, его отпугивает усиливающееся формалистическое экспериментаторство ТИМа. «Из работы ТИМа стал выветриваться тот общественный пафос, который заставлял советскую общественность признавать этот театр подлинно своим, — пишет он в 1928 году.— ТИМ переживает кризис. Из этого кризиса есть только два выхода: либо на путь подлинно советского, подлинно общественного театра… либо на путь чистых формальных исканий, чистого экспериментаторства, не связанного с запросами эпохи культурной революции». В 1929 году он повторяет: «Большой мастер нового театра находится на перепутье».

Продолжая лучшие традиции русской театрально-критическом мысли, С. С. Мокульский в свои острозлободневные рецензии привносит глубину научного анализа, высокую филологическую культуру, эрудицию большого ученого. Он горячо поддерживает смелую режиссерскую мысль, самостоятельное прочтение театром пьесы. Но если режиссерские коррективы не оправданы большим смыслом, С. С. Мокульский становится непримиримо резким в своей конечной оценке.

Рецензируя в 1924 году спектакль «Федра» в Камерном театре, о котором впоследствии он много и увлеченно писал, С. С. Мокульский дает характеристику трагедии Расина, ее стиля, образов, языка, останавливается специально на чуждом расиновскому стиху «вольном переводе» B. Брюсова. Этот превосходный анализ позволяет ему со всей решительностью выступить против стилизаторских, эстетских тенденций спектакли. «…„Федра“ — один из самых больших грехов Камерного театра, — говорит он. — Правда, она же является и возмездием за однобокий эстетизм, за старомодное стилизаторство, за культ пряной экзотики».

Точность литературоведческих наблюдений придает рецензиям C. С. Мокульского особую весомость и научную обоснованность. Так, приветствуя появление в 1940 году на сцене Ленинградского Нового театра постановки «республиканской трагедии» Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе » и принимая в основном режиссерское решение спектакля, он говорит о больших литературных достоинствах перевода, сделанного режиссером спектакля Н. Н. Бромлей. Но, сопоставляя новый стихотворный текст с прозаической драмой Шиллера, С. С. Мокульский приходит к значительным выводам, помогающим разобраться в стиле и характере спектакля. Он пишет: «…переведя „Фиеско“ стихами, Бромлей перевела пьесу в иную, значительно более высокую тональность, приблизив ее к более строгим по форме поздним веймарским трагедиям Шиллера. Это и вызывает наши возражения против данной вольности. Но если даже признать допустимость перевода „Фиеско“ стихами, следовало бы, во всяком случае, сохранить имеющийся в пьесе контраст между сценами высокими и низменно-комическими, вроде сцен Фиеско с мавром, столкновение Леоноры и Джулии, беседы Джанеттино и Джулии. Такие сцены, даже в стихотворной драме шекспировского стиля, были бы изложены прозой. Ссылка на Шекспира здесь вполне уместна, потому что Шиллер находился в „Фиеско“ под его влиянием».

Талант Стефана Стефановича Мокульского как театрального критика с особой яркостью проявился в написанных им актерских портретах. Он писал о Гайдебурове и Папазяне, Надеждине и Певцове, Грановской, Монахове, Алисе Коонен и многих других. Он умел почувствовать и передать читателям своеобразие и генетические корни творческой индивидуальности актера; если речь шла об одной роли — четко определить ее место в общей эволюции художника. Так, рисуя актерский портрет Н. Ф. Монахова и прослеживая его творческий путь, С. С. Мокульский убедительно показывает, как опыт, накопленный актером еще до революции в период его работы на эстраде и в оперетте, обогащал его реалистическое искусство. Характеризуя особенности зрелого творчества Монахова в драматическом театре, С. С. Мокульский пишет: «Любая роль строится Монаховым на четкой музыкально-ритмической основе. Она имеет свое звучание, свою пластику, свой темп, изменяющийся в зависимости от движения образа и вложенного в него социального содержания. Игра Монахова никогда не беспредметна, музыкально-танцевальное раскрытие образа не имеет у него самодовлеющего характера. Она ориентируется на воспроизведение реальной действительности, ее социальных связей, конкретных классовых черт каждого отдельного образа. В этом Монахов является строгим реалистом. Притом реалистом, заинтересованным в раскрытии внутреннего психологического мира своих образов». С интересом следил Стефан Стефанович Мокульский за творчеством выдающейся советской актрисы Алисы Коонен. В его статьях о ней отчетливо проступает глубоко индивидуальный облик актрисы — ее выразительное лицо, способное передавать сложнейшую гамму чувств, ее «низкий, бархатный, певучий» голос, из которого она умеет извлекать «богатейшие и разнообразнейшие интонации». Высокая культура слова сочетается у Коонен с пластическим мастерством, в каждой роли она прежде всего ищет «ритмический рисунок движений, на основе которого затем возникают слова, подчиняющиеся его точному ритму. Отсюда организованность ее игры, сохраняющей даже в моменты сильнейшего эмоционального напряжения чисто балетную точность и законченность». Главную внутреннюю особенность большого трагического таланта Коонен С. С. Мокульский видит в ее «могучей эмоциональности».

Мокульскому никогда не изменяет принцип исторического подхода ко всякому художественному явлению. Потому, прослеживая сложный процесс эволюции искусства Алисы Коонен, он подчеркивает: «Такую замечательную актрису, как Коонен, наша страна не получила в наследство от дореволюционного театра… а сама породила, дав мощный толчок таившемуся в ней трагическому дарованию». Если ранее в манере Коонен преобладали стилизованные жесты и условные интонации и от ее игры «веяло холодом горных вершин», то постепенно она пришла к органическому слиянию высокого трагизма и реальной жизненной конкретности, к раскрытию в «Оптимистической трагедии» большой социальной идеи. «Комиссар в ее воплощении — это простота и скромность подлинного представителя массы; в то же время — это громадная внутренняя сила, беззаветная отвага, огромный политический такт, воплощение партийного долга. За скупым, строгим, сдержанным рисунком этой роли не узнать старой манеры Коонен, не узнать ее формально изощренных образов эстетского периода Камерного театра».

Сидя в зале, Мокульский был тем самым «идеальным зрителем», о котором мечтают режиссеры и актеры, — смеялся до слез неприхотливой шутке, взволнованно реагировал на трагические переживания героев, с нескрываемым интересом следил за развитием действия, даже в тех случаях, когда почти наизусть знал текст любимой классической пьесы. Огромную радость испытал он в дни Декады грузинской литературы и искусства в Москве в 1958 году, увидев спектакль театра имени Руставели «Царь Эдип». Этому спектаклю он посвятил одну из последних и лучших своих театрально-критических статей, в которой еще раз слились воедино эрудиция большого ученого и пламенная театрально-критическая мысль. Перечитывая трагедию Софокла в греческом оригинале, он дал глубокий и всесторонний анализ сценического решения «Царя Эдипа». Тщательное рассмотрение работы режиссера, композитора, художника, исполнителей всех ролей, красочное раскрытие образного строя спектакля — все это делает статью С. С. Мокульского истинным образцом театральной рецензии.

Но Стефан Стефанович Мокульский был не только ученым и критиком. Исключительное значение имела его редакторская деятельность. Десятки книг вышли под его редакцией. Высокая научная культура позволяла ему безошибочно находить и выправлять текстологическую неточность, подсказывать наиболее верный стилистический оборот, указывать пути поисков. Он обладал также чудесным даром организатора, вдохновителя, собирателя людей. Много важных и ценных изданий было предпринято по его инициативе — сборники пьес Брехта и Гоцци, Ростана и Гауптмана, Гуцкова и Пиранделло; двухтомники произведений Фильдинга, французских драматургов XVIII века, избранных переводов Т. Л. Щепкиной-Куперник. В большинстве этих книг были напечатаны пьесы, впервые переведенные на русский язык.

Даже тогда, когда он сам не принимал участия в какой-либо интересной научной затее, он помогал советом, подсказкой, хлопотами, консультацией, терпеливой и умной редакционной правкой. Он правил работы студентов и аспирантов, младших своих товарищей и зрелых соратников. Множество работ, на титуле которых не стоит имя редактора С. С. Мокульского, своим появлением на свет и своим научным качеством обязано именно ему.

Где бы ни появлялся Стефан Стефанович Мокульский, вокруг него стихийно создавался научный коллектив. Его учеников сосчитать невозможно. Он преподавал с самой ранней юности в Киеве, Ялте, Симферополе. В Ленинграде, где расцвел его педагогический дар, он вел курсы и семинары по истории зарубежной литературы в университете, в Педагогическом институте имени А. И. Герцена. В Ленинграде же, на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, вырастивших почти всех театроведов старшего и среднего поколений, он читал лекции по истории зарубежного театра. Позднее, в Ленинградском театральном институте, он возглавлял научно-педагогическую работу и заведовал кафедрой зарубежного театра. В годы Великой Отечественной войны он ни на один день не прекращал ни научной, ни педагогической деятельности. В Ленинграде в тяжелые дни блокады он своим примером постоянно поддерживал многих товарищей по работе и учеников, вселяя в них бодрость и жизненную силу. Переехав в Пермь, он стал во главе кафедры зарубежной литературы Педагогического института. Находясь с 1943 года в Москве, он и здесь не оставлял преподавательской работы: читал курсы истории театра в ГИТИСе, в школе-студии при МХАТ, в Академии общественных наук.

В Москве деятельность С. С. Мокульского достигла наивысшего расцвета. Будучи директором, профессором, а позднее заведуя кафедрой зарубежного театра Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, руководя сектором театра Института истории искусств Академии наук СССР, широко консультируя различные научные издания, являясь главным редактором подготавливаемой Театральной энциклопедии, постоянно выступая с различными обобщающими работами, подводящими итоги развития театроведческой мысли и намечающими перспективы дальнейших исследований, С. С. Мокульский фактически становится в эти годы во главе всего отряда советских театроведов, изучающих зарубежный театр.

Мокульский всегда был окружен молодежью. Он руководил аспирантами, студентами, младшими товарищами по работе. Всегда готовый помочь, он подсказывал тему одному, рекомендовал к печати статью другого, привлекал к работе, выслушивал исповеди, читал рукописи, учил мастерству.

В деятельности педагога ярче и непосредственнее всего раскрывался присущий ему мудрый дар человечности и способность всецело отдаваться любимому делу.

Кто из бесчисленных учеников не помнит его лекций? Удивительно красивый человек с добрыми и веселыми глазами, стоя на кафедре или расхаживая по аудитории, говорил увлеченно, красочно, радостно, никогда не превращая лекцию в будничное и бесцветное занятие. Он сам был так непосредственно, так очевидно заинтересован предметом, о котором шла речь, что заражал этим интересом слушателей. Убеждение в неотложности и важности процесса передачи знаний определило самую сокровенную сущность всей деятельности С. С. Мокульского. Тех, кто общался с ним, воспитывала прежде всего этическая атмосфера активного дружелюбия, живого интереса, творческой увлеченности, которая неизменно создавалась вокруг него.

Его великолепная щедрость не знала границ. Он отдавал ученикам и младшим товарищам по науке свои любимые темы, активно поддерживая всякое проявление творческой научной инициативы и мысли. Студенты и аспиранты, радуясь многогранности и яркой неповторимости учителя, между собой называли его «титаном Возрождения». В студенческих прозвищах почти всегда есть точность лаконичного и меткого штриха. С детской непосредственностью любил он жизнь во всех ее гранях и красках. Любил и первую зелень деревьев, и переменчивое ленинградское небо. Любил бродить на рассвете по мокрому от росы подмосковному лесу, собирая грибы и прислушиваясь к шорохам ветра и земли. Любил дружескую застольную беседу, радовался меткому, точному слову, острой мысли, забавной шутке. Книголюб и эрудит, он повторял иной раз с лукавой усмешкой слова Сильвестра Бонара: «Воистину человек скорее создан, чтобы есть мороженое, чем копаться в древних текстах!» Но как он сам любил эти «древние тексты», в человеческой мудрости которых умел находить живое и современное содержание!

В нем чудесно уживались высокая культура и удивительная простота, внутренний такт и энергичное вмешательство в жизнь, мягкая интеллигентность и строгая требовательность к себе и другим, упорная воля ученого и широкая, веселая полнокровная человечность. В нем жило и острое чувство юмора, способность к неудержимому, заразительному смеху, и гневная непримиримость к безделью, равнодушию, подлости.

Вот почему он и останется зачинателем больших дел, одним из пролагателей путей советской гуманитарной науки, человеком светлой и прекрасной души, гуманистом, сохранившим вечную молодость духа.

1963 г.

Комментарии (0)