Заметки с XVI Областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена 2019» в Ростове-на-Дону

Это был прогноз барона Тузенбаха (фестивальный спектакль «Три сестры» в Ростовском театре драмы им. М. Горького рецензировался в блоге ПТЖ): «Изменятся пиджаки… но жизнь останется все та же». В определенном смысле так и есть. Ведь каждый век, каждое поколение решают для себя, где проходит водораздел между добром и злом, совестью и бесстыдством, благородством и корыстью.

И «Три сестры» в Ростове, и «Вишневый сад» в Новочеркасске (Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской. Казачий драматический театр) играют «в старых пиджаках» — повторяют пройденное. Горькие сожаления о проигранной жизни, плач по гибнущей дворянской культуре — это уже много раз было. Строго говоря, спектакли поставлены в манере реставрации и точек соприкосновения с сегодняшним временем не имеют. А вот сценическая история, созданная по пьесе Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма», играется «в новых пиджаках». Она написана 16 лет назад и стопроцентно подтверждает реальное знание современного человека о жизни. Спектакль под названием «Метод» с подзаголовком «Шоковое собеседование» поставил в Таганрогском театре им. А. П. Чехова Зураб Нанобашвили. Артисты играют в камерном пространстве, выгороженном так, что зрители сидят чуть выше, а действие разворачивается ниже — в квадрате, легко обозреваемом сверху.

Никакого собеседования тут нет, как и подозревал с самого начала недоверчивый Фернандо (Сергей Герт), а есть садистская игра, провокация. Трое фальшивых соискателей безжалостно размазывают, как выяснится, единственного реального претендента на престижную должность в фирме. В финале эти трое выйдут из черного проема в стене. Они сменили цивильные костюмы на строгую офисную форму. У них каменные лица, не оставляющие сомнений в том, что ничего хорошего измотанному в бредовых играх человеку от этих психологов-инквизиторов ожидать не приходится. Если Энрике и Карлос (Валерий Корчанов и Игорь Перунов) не столь безапелляционны, то Мерседес (Татьяна Шабалдас) не знает пощады.

Художник Ирина Павлова поместила персонажей в глухую коробку с мягким настилом, напоминающим цирковую арену (или любое место, пригодное для представления перед публикой). В какой-то момент очередной сюжетный вираж напомнит об этом сходстве, когда всем четверым для дальнейшего испытания будут предложены головные уборы: цилиндр, митра, шутовской колпак и тореадорская шапочка-монтера.

Подопытный кролик Фернандо явно умеет держать удар и, кажется, выигрывает раунд за раундом, но его невидимый противник не намерен играть в честную игру. Сверху, над металлическим каркасом нависает гигантская рука в боксерской перчатке, а Фернандо не экипирован и уязвим. Психологически не экипирован. Артист играет человека, который защищается иронией, но под этой броней — живая душа, непростительная роскошь для того, кто претендует на серьезную работу. На роль «сукина сына, который казался бы порядочным человеком», Фернандо никак не годится. Живая душа — легкая мишень, в которую, не целясь, попадет каждый, кому это понадобится.

Отвергнутый, он обессиленно падает навзничь, в следующую секунду обняв себя, как это обычно делает мерзнущий человек. Ведь больше не от кого ждать тепла и участия.

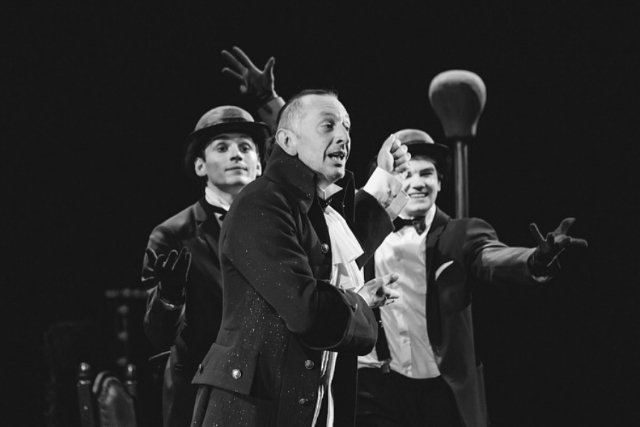

Один против всех — ситуация не редкая, особенно если одиночка этот — гений. Ростовский молодежный театр играет «Амадея» Питера Шеффера. Как и следовало ожидать, это театральная история: Сальери представляет для потомков спектакль на тему «я и Моцарт». На сцене гримировальные столики с зеркалами, окаймленными светом. Внушительных размеров шкаф хранит сценические костюмы. С распахнутыми дверцами, свободный от платья, он может служить воротами или сценой (художник Илья Кутянский). Есть тут и массовка в трико. А когда звучит моцартовский «Реквием», в этой униформе застывают вдоль шкафа и император, и директор оперного театра, и префект библиотеки, и придворные дамы. Потому что перед великой музыкой все они — статисты.

В чопорный мир, живущий по протоколу, с жеманным императором (Александр Гайдаржи) и директором театра, церберски-злобно стоящим на страже основ (Светлана Лысенкова), врывается молодой нахал. Это и есть Моцарт. На нем кроссовки, майка и простецкий, кухонный вариант камзола в цветочек (художник по костюмам Наталья Пальшкова). Сразу понятно: его под циркуляр не загонишь. Но это еще полбеды. Затмевать ему жизненное пространство будет придворный композитор.

Дуэт Сергей Беланов — Евгений Овчинников, на мой вкус, лучший в фестивальной программе. Этих артистов на главные роли выбрал постановщик спектакля Александр Баргман. Они играют непримиримых людей, чтобы поразить нас финалом. А пока высоко и прочно сидящий близ императора Сальери — Беланов впервые чувствует, как зашаталось кресло под ним. Он слышит Адажио Моцарта из «Серенады для 13 духовых инструментов». В этот момент артист играет раненного в самое сердце человека. Он так и выдыхает с трудом: «Какая боль…»

И позже — еще один удар: подтверждение тяжкой догадки о том, что «Серенада» — не случайная козырная карта Моцарта (у него все карты окажутся козырными). Сальери берет в руки рукопись с черновиками новоявленного гения. Начало 29-й симфонии ля мажор. «Ни единой помарки… Прямо из головы…». Сальери повержен, раздавлен. Уже не Моцарту он бросает упрек, а Богу: как тот позволил поместить свой дар в голову легкомысленного юнца! Непочтительного упрямца, который уверяет, что он лучший композитор в Вене, а остальные — музыкальные идиоты! Который смеет корректировать придворного композитора! А юнец небрежно, сходу сочиняет «Мальчик резвый…», предлагая это вместо марша, который маэстро великодушно сочинил к появлению при дворе человека, еще ничем не заслужившего такой чести.

В конце концов, жизнь Моцарта, отравленная именитым Сальери, становится невыносимой. Однако, узнав в нем «призрачного посланца», Моцарт определенно испытывает облегчение: наверное, тайна гложет сильнее реальных угроз. Оба садятся на пол, подбирают один из нотных листов, рвут его на кусочки, перебрасываясь ими и смесь. Вражда между ними рассеивается, как тьма под утро. Вероятно, именно сейчас Сальери верит, что в музыке Моцарта «Господу именно так слышится наш мир». И с этим уже ничего не поделать.

Будоражащую тему человека в неласковом мире можно рассмотреть, проследив за тем, «Как Зоя гусей кормила». Пьесу Светланы Баженовой поставил Таганрогский камерный театр (бывш. Таганрогский Молодежный театр). Он любительский (хотя здесь пять человек с театральным образованием) и участвует в «Мельпомене» сверх программы. Только он и показал спектакль молодого режиссера по пьесе современного автора.

Житейская (вроде бы!) история о столетней старухе, загнобившей своего сына и никак не желающей покидать этот мир, переведена московским режиссером Сергеем Чеховым в жанр нуара с отливом в трагифарсовую фантастику.

События спектакля проходят явно за пределами этой жизни, в какой-то иной реальности. На подступах к зрительному залу стражем стоит человек с непроницаемым лицом, в длинной самурайской юбке. Потом окажется, что это змей-совратитель Плоцкий (Владимир Волжин). Он снимает всех на камеру, злорадно желая запечатлеть факт человеческого вырождения. Неуправляемая Зоя Марковна (Екатерина Андрейчук) то ли морочит всех мнимым маразмом, то ли и вправду тронулась умом. Время от времени она ревет, как заводской гудок, беря на измор уже седеющего сына Вову (Константин Илюхин), а тот покорно-обреченно надевает ей шапку, которую она в ту же секунду сбрасывает с головы. Он вышагивает от окна к стене, как в камере, говорит тихим задавленным голосом. Мозгами его бог не обидел, но надобности в них страна не испытывает. Вова разработал проект вечной дороги, полагая осчастливить родной край, а надо было, чтобы дорога продержалась до завтра, ну, может, чуть дольше, чтобы обеспечить постоянный фронт работ ремонтникам.

Пытаясь угнездиться в естественных нишах зала, люди становятся похожими на фигуры паноптикума. Что недалеко от истины.

В комнате только стул и тумбочка под телевизор, из которой появляется занесенная сюда недобрым ветром, а точнее интриганом Плоцким, деревенская девушка Женя (Светлана Малахова). Из декора — только череп с орехами внутри, лакомством для старухи.

Все, что снято Плоцким, мы видим на экране телевизора. Его самого тоже. Экран не иллюстрирует события. Закадровый голос описывает их, а в это время режиссер проводит актеров на крупном плане, и все они этот план выдерживают: на мониторе выразительные лица, обнажающие мучительное существование их владельцев. Приглядываясь-прислушиваясь к жизни, они явно не в восторге от нее.

По существу, это пьеса-обманка: бытовая коллизия на фабульном уровне, а в действительности — драма деформированных людей, которых «сплющило о действительность, как сплющивает глубоководную рыбу о толщу воды» (воспользуюсь цитатой из некогда известного литературного критика Игоря Дедкова). Персонажи по одному покидают свое странное обиталище. Лишь Зоя Марковна, усевшись перед экраном и глядя на свое отражение, мелко качается, как китайский божок. Похоже, впереди у нее вечность.

Из века в век кочуют не столько одни и те же жизненные неурядицы, сколько вопрос о том, что если «судьба распределяет роли», то исполнение роли, может быть, зависит от человека? Ведь путь ему не начертан, и каждый волен его выбрать. Вот, например, живущие в изгойском заклятии персонажи «Дураков» по пьесе Нила Саймона вовсе не считают эту личину наказанием. Со спектаклем по этой пьесе впервые вошел в фестивальный репертуар Волгодонский молодежный драмтеатр. О нем надо сказать особо. Ему от роду год, хотя он намеревался родиться гораздо раньше. Здесь работал очень достойного уровня любительский театр под руководством Николая Задорожного, к сожалению, рано умершего. Идея создания профессионального театра принадлежала мэру, который правил городом на стыке столетий. Договорились с новочеркасским театром, который уже подготовил несколько актерских курсов совместно с педагогами Ярославского театрального института. Волгодонский курс должен был стать основой профессионального театра. Студенты были уже без пяти минут артистами, как сменился мэр, и театр оказался ему без надобности. Почти все выпускники волгодонского курса остались в Новочеркасске, а театральная мечта горожан надолго отодвинулась.

Теперь опять другой мэр. Поговаривают, что еще более высокое начальство было заинтересовано в волгодонском театре. И вот он выступает на «Мельпомене». И хотя спектакль в режиссуре Александра Нодса создан весьма скромными средствами (в буквальном смысле тоже — оформление вешают на гвоздики), в нем есть и культура постановки, и с чувством художественной меры исполненные актерские работы. «Неправдоподобная история» решена как абсурдистская клоунада. Все, кроме учителя, одеты в полосатые костюмы — то ли они пациенты спецклиники, то ли поселенцы на зоне. И стены тут полосатые, и ворота. Ну, подумаешь, все вокруг дураки. Зато никому не обидно. Только стороннему человеку виден весь драматизм куличевской жизни. И можно, оказывается, в одиночку распропагандировать целую деревню. Жизнь и искусство в два голоса подтвердили классическую роль личности в истории.

Вообще наблюдения над человеческой природой бывают огорчительны до слез. Смех тоже вызывают. Как персонажи спектакля «Страсти в стиле НЭП» по рассказам Аркадия Аверченко и Михаила Зощенко (постановка Романа Родницкого, Шахтинский драматический театр). Две женщины и двое мужчин смотрят в кинотеатре душещипательную немую «фильму», а потом на сцене разыгрывают нечто похожее: обидные недоразумения, любовные неудачи, страстное желание обзавестись «культурными навыками и замашками». С таким веселым куражом играет эта четверка — Валентина Родницкая, Светлана Гаврилова, Алексей Стальнов и Никита Сотчев, — что любая ситуация разворачивается в пользу жизни. Даже если поначалу человек в отчаянии решил стреляться «среди бела дня на ночь глядя».

Отдохнуть от убедительного сценического воплощения жизненных тягот можно на мюзикле «Шерлок Холмс и пляшущие человечки», который написал ростовчанин Игорь Левин по известному рассказу А. Конан Дойла (либретто и постановка Марка Розовского). Эта музыка вбирает в себя и симфонические приемы, и рок, и народные ритмы. А пляшущие человечки на сцене материализовались самым волшебным образом. И в то же время вполне естественным: танцевали! Декорация в сочетании с видеоартом способна в один момент менять места действия, а пляшущие человечки и в графическом изображении, и в виде фигурок теневого театра будут все время напоминать о загадочном шифре.

И уж абсолютно оптимистичный спектакль показал Ростовский театр кукол — «Маугли» Р. Киплинга в постановке Андрея Крата и Елены Кушнаренко. Здесь особенно хороши ростовые куклы, явно теснящие живой план. С радостью убеждаемся, что в мире есть место, где закон чтят и соблюдают неукоснительно. Это джунгли.

Комментарии (0)