На проходящем в Санкт-Петербурге фестивале «Дуэль» 1 декабря показали «Драй швестерн» — новый спектакль Белорусского государственного театра кукол, созданный по мотивам «Трех сестер» Чехова. Похоже, эта пьеса стала главной темой «Дуэли» 2010. Открывали фестиваль «Три сестры» Сергея Пускепалиса, поставленные с артистами Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. 5-го декабря — долгожданная премьера «Трех сестер» Льва Эренбурга и Небольшого драматического театра. В нашем блоге читайте рецензию на «Драй швестерн» Алексея Лелявского.

«Драй швестерн» (по мотивам драмы «Три сестры» А. Чехова).

Белорусский государственный театр кукол.

Режиссер Алексей Лелявский

«Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?»

Впоследствии убежденная германофилка («Германия — мое безумье! Германия — моя любовь!»), Муся Цветаева выбрала, по молодости лет, парижскую — за «страстные» глаза. Вполне зрелый известный белорусский режиссер Алексей Лелявский, напротив, дал одной из своих постановок (по мотивам «Вишневого сада») название «С Парижем покончено!» и приступил к следующему чеховскому произведению с целью акцентировать в нем мотивы взаимосвязей русской и немецкой культур (как он сам заявил в одном из интервью). Начал с названия: «Три сестры» зазвучали как «Драй швестерн».

Почему вспомнились цветаевские куклы? А потому, что ностальгическая стилистика «нюренбергских» игрушек главенствует в спектакле. Она буквально на первом плане сценического пространства, решенного, как витрина богатого магазина: по авансцене — до мелочей подробный кукольный (он же прозоровский) дом, аккуратно рассаженные фарфоровоголовые «барышни» в оборках и шелковистых локонах, целая игрушечная улица (московская, очевидно — по ходу действия к ней присовокупят миниатюрную модель собора Василия Блаженного), горшки с цветущими геранями, старомодный самолетик, изящные кукольные кроватки… От каждого предмета веет стариной, что ни вещичка, то «антик», неважно, что бутафорский.

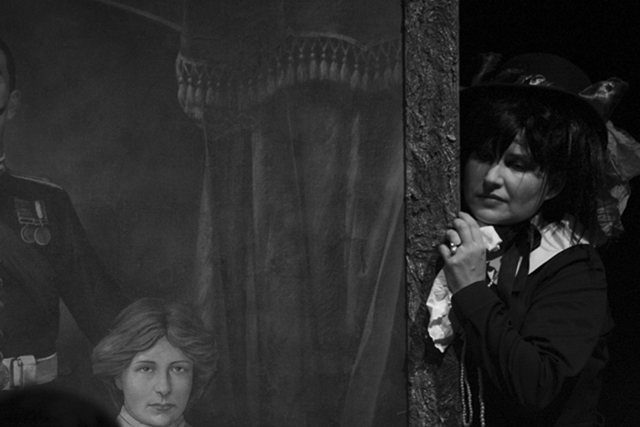

На втором плане «живут» люди: сестренки-куколки (красавицы с элегантно потрепанными кукольными прическами, в смешных шляпках, в трогательно морщащихся фильдеперсовых чулочках), артиллеристы-солдатики (явно побывавшие не в одной кукольной баталии, разношерстно обмундированные, вызывающие в памяти кадры кинохроники с вереницами бредущих в советский плен немцев), и прочие более или менее игрушечные персонажи. Все они, оказываясь ближе к арьеру сцены время от времени превращаются в темные силуэты на фоне подсвеченного (то синим — зима, то красным — пожар, и т. д.) светлого задника. Третий план отдан теням. И все вместе составляет череду продуманно изящных картин…

Искушенный зритель за время трехчасового действия «прочтет» в нем множество цитат: Додин (конечно же!), Херманис, Някрошюс, Кантор… Список может получиться длинным. Владеющий специфическим кукольным контекстом непременно обнаружит и цитату из самого Лелявского: некогда в его пронзительно поэтической «Извечной песне» силуэты гибких девичьих тел просвечивали за ярко размалеванными полотнищами столовых клеенок, грациозно взмахивали банными вениками… Теперь две из «швестерн» застывают с заломленными в тоске руками за планшетом, декорированным орнаментами прерафаэлита и первого дизайнера Уильяма Морриса (англичанина, тут некоторая ошибочка вышла).

Зато германского колориту добавляют довольно частые цитаты из учебника по немецкому для пятого класса советской средней школы. Угораздило же мою память сохранить все эти «flоcken fallen nieder» и прочую дребедень, совершенно ненужную, но вполне достаточную для того, чтобы заметить неправильное произношение актрисой слова «herbst»! Эти назойливые рефрены намекают то ли о том, что карьера учительницы для сестер — максимум реализации творческих амбиций, то ли о том, что их личностный рост не продвинулся дальше пятого класса.

Интригующих намеков здесь, пожалуй, многовато. Вот Кулыгин, которого играет импозантный, ироничный Александр Васько (запомнившийся по «Истории одного города») — большую часть времени проводит в маске медведя, потом свиньи (помните, такие тяжелые маски из папье-маше, середины прошлого века?) и в комбинезонах, плюшевом коричневом и розовом, соответственно. Сложно сказать, что символизирует этот костюмный ход: истинную животную природу или патологический инфантилизм персонажа? Или то и другое сразу? Но артисту удается быть живым и держать зал довольно долго…

Артистам здесь вообще многое удается. Очевидно, что в драматическое действие каждый до отказа «выжимает» лучшее, притягательное, характерное, лиричное, что есть в его актерской природе.

А вот вдруг, к финалу, «солдатики» появляются на сцене в белом хлопчатом исподнем, задник озаряется багровым светом, и хор исполняет «Боже, царя храни!», зритель снова озадачен: следует ли встать при исполнении гимна, или еще раз напрячься в попытке разгадать очередной ребус. Вероятно, здесь намек на грядущую Первую Мировую, а затем и Великую Октябрьскую — обе выкосят исполнителей гимна…

В последней сцене сестры застывают этакими манекенами, повторяя напоследок образ роскошной витрины, в которой немыслимо было бы увидеть гламурненькие вещички из акрила и полиэстера — только натуральные шелка, меха и перья. Нам, жителям бывшей имперской столицы и промотавшимся наследникам ее насквозь германских романтических традиций, остается только прилипать носами к зеркальному стеклу, в жажде хотя бы разглядеть утраченное нежное-хрупкое-кружевное-фарфоровое, которое давно уже не по карману…

Если «Драй швестерн» были про это — то, что погибло аристократическое, восторжествовали дурной вкус и тон, и стеклянной стены между «ними» и нами не преодолеть… Это было очевидно в первые двадцать минут спектакля, без текста, передвигания по длинному столу стаканов и бутылок, перетаскивания взад-вперед огромного семейного портрета (Вершинин с семейством), кавалькад на лошадках-палочках и еще многого и многого, за три часа на сцене происшедшего.

Но при чем же тут именно Германия, liebe schwester? Хотя… мне всегда было немного жаль ту белокурую и голубоглазую «нюренбергскую», которую маленькая Муся Цветаева — не выбрала.

*Три часа у витрины (нем.)

Спасибо С. Ракитской за рецензию, читать — одно удовольствие.

При том, что все эти смыслы наверняка в спектакле есть, тема разбитого, расстрелянного революцией «кукольного дома» с его встрепанными, нелепыми обитательницами — куклами-сестрами слишком мала для трехчасовго спектакля. Ведь человек, играющий куклу, гораздо менее драматичен, чем сама кукла, как это ни парадоксально. Истории людей кукол по определению не-драматичны — это игра в игрушки, в лошадки и кубики. Если бы, убрав чеховский текст, за час СВОИМИ средствами сыграли именно «Драй швестерн», а не «Трех сестер», если бы разрушение кукольного мира было концептуальным! Но играют именно «Трех сестер», пользуясь время от времени предметным миром, объектами — но этим «Трем сестрам» не нужен четвертый акт, не сыграны никакие расставания и уходы (как куклам сыграть расставание Мани и Вершинина? Да никак). Последний акт выглядят переставлением игрушек в детской, не более. А уж сколько этих «игрушек» мы видели в драматическом театре, где люди куклами не прикидывались, а играли точно так же!

Образное мышление Лелявского иногда замечательно трогает (катание на коньках Маши и Вершинина, пожар игрушечного домика…), но кукольных фантазий хватило бы на компактную часовую версию отечественного мифа. А тут играют слово в слово, бесконечно, чеховский текст — и чувствуешь усталость этого текста. Странность: у Додина слышишь его будто впервые, а тут он натирает мозоль. Задаешь вопрос— почему? И думаешь: потому что перепутаны собственные (условно «кукольные») возможности и средства драматического театра.

Дорогая Софья! (простите, не знаю отчества). Ваше сочинение — неоценимый исторический документ, свидетельствующий об уникальности Вашей натуры! Приятно было узнать, что еще остались люди, хорошо знавшие Цветаеву (Мусю — уж простите за вольность, ведь это позволено только близким)… Конечно, Вы, должно быть, чуточку старше своей подруги, так как из Вашей заметки понятно, что и с царской семьей Вы были на дружеской ноге. Восхищает то, что в столь почтенном возрасте Вы сохранили ясность ума, которая позволяет Вам так тонко рассуждать о современном искусстве. Совсем немного смущает обилие риторических вопросов, которое никак не делает чести Вашей проницательности, да и спектакль порой теряется в лирических отступлениях. Но это неважно. Главное, что Вас приятно читать коллегам.

К чему вся эта методология театроведения? — Формализм!

Продолжайте радовать нас и дальше своими воспоминаниями.

Увиденным автором рецензии образ витрины — это очень здорово.

И действительно, внимание как-то само собой привлекается к героиням, которым, как на подносе, выносят реквизит, выносят текст Чехова.

Необязательность происходящего на сцене — это единственная претензия к спектаклю. Т. е. он вполне мог состоять из простого существования главных героев без текста Чехова, без всех этих гэгов.

В самом начале спектакля у меня кстати возникло ощущение, что солдаты — это как раз немецкие оккупанты, пришедшие на постой.