«И это жизнь?». Г. Исхаки.

Татарский драматический театр им. Г. Камала на XX Международном фестивале «Радуга».

Режиссер Айдар Заббаров, художник-постановщик Булат Ибрагимов.

В Театре им. Г. Камала молодой режиссер Айдар Заббаров, знакомый нам по спектаклю «Беглец» на Малой сцене Театра имени Ленсовета, обратился к национальной теме — творчеству классической фигуры татарской культуры Гаяза Исхаки, писавшего в начале ХХ века, родившегося в татарской деревне и жившего в Турции и Париже. Крупный литературный талант, противоречивая фигура, антибольшевик, но и ярый националист (друг Пилсудского!), человек, озабоченный тем, что можно обозначить словом «путь» — путь народа и человеческого духа. Его проза не то чтобы западно ориентирована, совсем нет, но ее все же можно сравнить с классическими романами воспитания, романами дороги (ну хоть с «Вильгельмом Мейстером» Гёте), где школяр проходит свой путь и достигает зрелости. Повесть «Жизнь ли это?», которую Заббаров скомпоновал с двумя рассказами Исхаки, произведение того же рода.

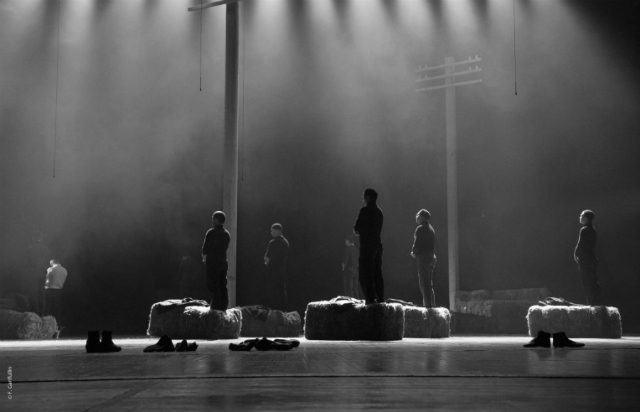

Три кита этого спектакля — эпос, этнос, дорога. Национальный театр — как космос, если, конечно, его делает талантливый человек. Здесь это несомненно. Открытое черное небо кажется небом татарского эпоса, где всегда ночь и месяц на небе. Мы попадаем на другую планету, где ветер веет из-под земли и древние люди отправляют свои жизненные ритуалы. Эти ритуалы — крепость народа.

Главный герой (alter ego автора, но не режиссера, актер Искандер Хайруллин) отправляется учиться в медресе и прощается с отцом. Тот, жестоковыйный старик-мулла, дает ему наставления, сидя в кресле (по бокам — трепещущие от почтительности женщины). Эта сцена напоминает «Блудного сына» Рембрандта. Только смысл противоположен: в «Блудном сыне», надо думать, отец тоже не ангел кротости, но великая сила прощения, исходящая от него, валит нас с ног. Взглянув на отца, хочется, как блудный сын, упасть на колени. Здесь — прощения не будет (так и оказывается). Здесь любовь, но самость сильнее. Здесь древность и тьма, звучащая молитвами праотцов, криками муэдзинов. Юный человек создал эпическое полотно. Оно визиуально прекрасно (художник Булат Ибрагимов) и музыкально — звучит, как орган, как ветер в лесу.

Интересно, что когда этот же театр привозил спектакль по пьесе Юна Фоссе, казалось, что столкнулись две не то чтобы ментальности — две несливающиеся крови в одной кровеносной системе. Ощущение было свежим и очень музыкальным. Это еще одно доказательство, что искусство объединяет людей, все остальное их разъединяет.

На сцене — столбы, брикеты сена (они служат и столами, и стульями, и кроватями). По ним под дождем бегают юноши в белых ночных рубашках — ученики медресе (окончившие становятся муллами). Дальше показан их быт — шутки и мечты школяров, то, как они веселятся, пьют чай с бедными гостинцами, привезенными кому-нибудь, как совершают намаз. Зрители, по-видимому, принимают это за бытовой театр, аплодируют каждой реплике и тают от удовольствия, что все якобы «как в жизни». Но этот театр метафизичен. Метафизика «в крови» восточного театра, и этого в частности. Все происходит как бы под высоким небом, «под наблюдением вечного ока». И все это — и разговоры героя с женой в надежде научить ее чему-нибудь, кроме интереса к нарядам («Зачем география? Зачем моря?» — кричит она. И так думает большинство. А то, что какому-то визионеру уже привиделись города, плавающие по воде, — это неважно), и разговор с отцом, и встречи с другом — эпос и поэзия. Все эти частности, отлично сыгранные (актеры выше всяких похвал), лишь часть общего потока, несущего героя. Как будто видишь эту ленту дороги, как ленту эскалатора, на которой сидит герой, и ему «показывают» его жизнь с высшей точки зрения.

Во всем юмор, очень смешные (даже слишком) сцены подготовки свадьбы одноклассника героя. Родители девушки скупают все вокруг, чтобы выдать ее за муллу. Они так красиво, так ритуально сидят за столом с белой скатертью, как будто не поднимались из-за стола со времен Пророка. Дальше следует сцена в постели с невестой, где жених пасует. Невеста пытается соблазнить жениха и так, и эдак, но он использует постель только для сна. Эта сцена очень смешная, но есть в ней легкая, тонкая горечь. Без этого полынного вкуса потерялся бы объем.

Герой, как большинство людей, сдает жизненные позиции. Он, приобщившийся к культуре, не стал ни учителем, ни просветителем, ни деятелем.

Его последний монолог — это своего рода «быть или не быть». Актер сидит на стуле посреди гигантской сцены и перечисляет, кем он не стал: «Это я, который хотел… Это я, у которого не получилось…» Монолог века. Сцена, блистательная по изяществу, точности и глубине. Гравюра сухой иглой (по телу).

Существует легенда о том, как тибетские монахи приняли к себе непосвященного. Этот человек донес на себе полумертвого монаха, превышающего его весом чуть ли не вдвое. И его приняли за то, что он сделал невозможное. С моей точки зрения, это сделал и молодой режиссер — поднял на своих юных плечах ношу эпического спектакля. Где сейчас ставят эпические спектакли с большим количеством персонажей? Разве что в оперном театре, с живыми лошадьми на сцене. Надо сказать, что за последнее время видела лишь один эпический спектакль (прекраснейший!) режиссера Иво ван Хове. Интересно, что мысли, высказанные у молодого режиссера и у крупного мастера, одни и те же, и даже название спектакля ван Хове почти такое же — «То, что проходит мимо» (в смысле — жизнь).

Казанский спектакль показал нам другого, по сравнению с «Беглецом», Заббарова. Интересно, в какую сторону пойдет режиссер, что сделает дальше.

Комментарии (0)