«Вишневый сад». А. П. Чехов.

Каменск-Уральский театр драмы — Драма номер три.

Режиссер Александр Балыков, сценограф и художник по костюмам Лев Низами.

Цепляет сразу. Раздвигается красный бархатный занавес большой сцены старого ДК, в котором, несмотря на все заслуги, по-прежнему квартирует в Каменске-Уральском Драма номер три, и вместо детской с цветущим садом в окне усадьбы Раневской по обе стороны сцены — уходящие в бесконечность, грубо сколоченные из досок двухъярусные ряды с серыми занавесками. Казармы или скорее тюремные нары. На узких боковых стенках, обращенных в зрительный зал, полки с большими книгами в одинаковых серо-коричневых обложках. В полках справа врезана железная, отвратительно лязгающая дверь, за которой, когда она открывается, виден какой-то адский огонь — преисподняя? пыточная? газовая печь? И все. Персонажи будут появляться из разных отсеков этих камер, и почти все события будут происходить на центральной голой части сцены, которая в виде дороги тоже ведет куда-то за пределы видимого, в никуда — такой оптический эффект.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

Персонажи в большинстве своем шокируют не меньше. И с первых минут. Дуняша Анны Котоминой в белом платьице выходит из дальнего отсека и движется на авансцену. Но боже, как она движется. Приволакивая одну ногу, при каждом шаге переваливается так тяжело, что, кажется, вот-вот завалится совсем. При этом она радостна, кокетлива, весело прихорашивается в воображаемом зеркале, примеряет фату… через минуту становится очевидно, что это совершенная дурочка, в клиническом смысле. Раневская Ирмы Арендт, пожилая, полноватая, с неухоженными растрепанными волосами женщина, не расстается с постоянно используемой по назначению маленькой фляжкой и пребывает в очень неустойчивом психическом состоянии. Варя у Инги Матис — одетый в монашескую ризу полицейский с железобетонной глоткой и звонко щелкающим кнутом в руках. Явление Пети Трофимова — отдельный номер. Чеховское «Я — Петя Трофимов… Неужели я так изменился?» здесь особенно уместно. Нерешительно выдвигающийся из-за кулис в беретике набекрень, красном галстучке и с тоненьким цветочком в руке, Петя 60-летнего Вячеслава Соловиченко, актера, обладающего значительным ростом и огромным животом, действительно нуждается в вербально подтвержденной идентификации. А Епиходов Михаила Басова, молодой, стройный, легкий, в смешном великоватом желтом костюме, несмотря на свои двадцать два несчастья, весьма привлекателен и стоически влюблен в Дуняшу.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

Самым сильным жестом спектакля оказывается все же, наверное, Шарлотта Нины Бузинской. Которая не часто возникает на сцене, но каждый раз это явление крайнего ужаса, насилия, фашизма. Мощный темперамент и постоянно орущий хриплый голос. Смесь русского с лающим немецким. Пурпурное одеяние палача с капюшоном на голове и нелепо короткой, открывающей крепкие корявые колени юбкой. С ее приходом и без того исковерканный мир мгновенно деформируется: все оказываются в шеренге, маршируют четко и слаженно, как на фашистских парадах, готовые подчиниться всему. Так игра в карты, например, оборачивается игрой в узников с черными мешками на головах: ein — выстрел, zwei — выстрел, drei — …

Кстати, в массовых сценах, которых немало, принимает участие еще один коллективный субъект. В программке он обозначен как «народ». Народ здесь — жалкое сборище серых мышей, высовывающих свои бездумно-любопытные мордочки из-за серых занавесок камер, перебегающих быстрыми трусливыми шажками из одной в другую или собирающихся стайкой, чтобы плясать, когда разрешают, или маршировать, когда приказывают.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

Нельзя не сказать, что и другие населяющие пьесу герои здесь решены даже если и не так шокирующе-остро, то все равно неожиданно и живо. И постоянно ржущий (именно так!) в голос глупый ребенок Гаев Алексея Калистратова. И ходящий заплетающимися ногами за ним по пятам с ночным горшком Фирс Валерия Смирнова. И бизнесмен в костюме от псевдо-гуччи, часто прононсирующий простые французские слова, типа «круасссаннн», Яша Артема Герца. Или юная, однако с громким, тяжелым храпом, восторженная дуреха Аня Натальи Епонешниковой.

…В программке после обозначения жанра «комедия» авторы поставили вопросительный знак. Смешного, остроумно-смешного, и правда, очень здесь много. Но много и других, иногда взаимоисключающих, чувств. Все здесь, кроме, может быть, Яши, не только смешны. Они все, каждый по-своему, глубоко несчастны. И у каждого исполнителя находится в спектакле свое «пространство», где свою боль можно обнаружить, выразить, развернуть.

А. Калистратов (Гаев).

Фото — Илья Жильцов.

Драматический диапазон замечательной Ирмы Арендт известен в наших театральных краях давно. И здесь, особенно в знаменитых монологах Раневской, она представляет глубокий трагизм человека, окончательно потерявшего себя. Да, нелепая, да, жалкая, ее даже Яша может откровенно лапать, когда уговаривает взять с собой в Париж, а то и вообще грубо оттолкнуть. Но это состояние так страшно-узнаваемо, так понятно — так близко мы порой оказываемся у этой же черты.

Редкое искусство клоунессы демонстрирует молодая актриса Анна Котомина — Дуняша, и в паре с ней Михаил Басов — Епиходов. Удивителен эпизод троих (точнее двоих) невзаимных влюбленных: за Дуняшей увивается Епиходов, она же жмется, нюхает, едва не облизывает на его глазах Яшу. На просьбу поговорить наедине отсылает Епиходова за тальмочкой, а Яша, пока того нет, быстро оглянувшись по сторонам, уводит ее в одну из камер. Через две-три минуты появляется, лениво застегивая ширинку, а следом выползает, зажав от боли то самое место, она. Во втором действии Дуняше будет двигаться еще труднее — огромный беременный живот, но его наличие не изменит нежных чувств Епиходова к ней.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

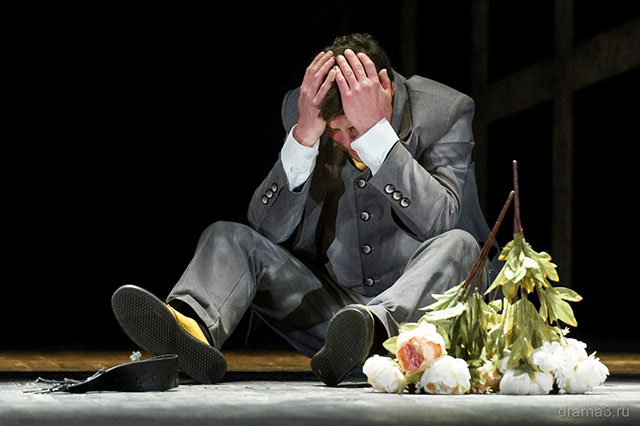

Страсти шекспировского масштаба переживает Лопахин Дмитрия Андреева. В этом мире потерянных, неадекватных, сумасшедших людей он — единственно разумный человек. Его слабое место — давняя, отчаянная неразделенная любовь к Раневской. Лопахин здесь такой Чацкий, над монологами которого все издеваются. Особенно потрясает сцена возвращения с торгов. Его рассказ — в сильном волнении — о торгах никто слушать не хочет: все постепенно отворачиваются и уходят в свои камеры. Он все же кричит свой текст им вслед, потом на минуту замолкает, хватается за голову, за лицо, ноги подкашиваются, и, рыдая в голос, уже на полу продолжает про «вишневый сад теперь мой», про «если бы отец мой и дед встали из гробов». И так, по сути, сходит с ума — постепенно переходит от произнесения текста этой пьесы Чехова к тексту другой, а потом к Грибоедову, а потом к Шекспиру, к Достоевскому… При этом бесится, скачет, пляшет. У него, однако, полно зрителей — из камер торчат головы мышей. А под торжественно звучащее «вот идет новый помещик вишневого сада» случается еще одно нечто. Порыв ветра колышет серые тюремные занавески, слышен злобный лай собаки, из далекого ниоткуда выползает дым, окрашенный красным, все громче музыка, и из ближайшего отсека вываливается он.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

В первой сцене Дуняша мурлыкала дурацкую песенку про динозавра, что шел по пустыне раскаленной… Теперь он явился на пустую сцену и направляется к нам, в зрительный зал, точнее не он сам, а его громадный остов, скелет. Мыши, словно по призыву, бросаются к полкам и под оглушительные звуки рушат их. Стройные ряды книг сыпятся, как дрова из поленницы. Их и будет, несмотря на просьбу Любовь Андревны подождать отъезда, рубить топором Лопахин.

Это еще не финал. Еще будут известные прощанья, наставленья, мучительно-неловкая не-встреча Вари, натянувшей на себя Дуняшину фату, с Лопахиным. Наконец, все выстроятся в положенную шеренгу и пойдут друг за другом в отверзнутую красную пасть железной двери, в пекло. За ними пройдет туда и Лопахин, а последней, с окончательным воплем «drei!», с грохотом захлопнет за собой дверь Шарлотта. И вспомнится, как однажды среди своих неистовых бесчинств она вдруг тронула осторожно живот Дуняши и негромко пробормотала: «Мне тебя так жалко, малыш!»

На одиноко бродящего по сцене Фирса падают доски, из которых были сколочены камеры. На их обратной стороне, под волшебную музыку обозначатся маленького размера городские многоэтажки с теплым светом в многочисленных окнах. А над ними на темном небе выступят в виде знаков зодиака звезды.

Д. Андреев (Лопахин).

Фото — Илья Жильцов.

Кто-то рядом успокоенно говорит: «Ну вот, и начнется новая жизнь». Но спектакль совсем не дает для этого оснований. Тюрьма, печь, динозавр. Конец страшный, полный и окончательный. Скорее, напоминание о том, что весь этот апокалипсис происходит не где-то в новых театральных фантазиях, а в наших квартирах, под вечно смотрящими на нас звездами.

***

Им по двадцать с небольшим. Александр Балыков, режиссер, и Лев Низами, художник — однокурсники, года три назад окончили Екатеринбургский театральный институт, актерское отделение (курс Вячеслава Белоусова). Оба работали в Коляда-Театре, Низами до сих пор там, актер и художник чуть не всех последних спектаклей. Балыкова пригласили с год назад в Драму номер три на должность главного. Он переехал в Каменск и служит теперь только там.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!

«Придумать зеленое солнце легко, трудно создать мир, в котором оно было бы естественно», — это утверждение Дж. Толкина вспомнилось мне во время спектакля Каменск-Уральского театра «Драма № 3» — «Вишневый сад».

По утверждению многих критиков и театроведов, именно Чехов является предтечей театра абсурда. И действительно, и герои, и события его пьес непредсказуемы и алогичны. Так что абсурдистский ключ вполне подходит для попытки открыть новые смыслы в чеховских текстах.

Но, как ни странно это прозвучит, создавая мир абсурда, все-таки необходимо найти законы, по которым живет этот абсурд. Зеленое солнце должно осветить внутреннюю логику существования созданного мира. Я не должен понимать все глубинные связи, выстроенные режиссером вопреки до боли знакомым мне текстам…

Мне не нужно объяснять, почему чеховская Дуняша вдруг оказалась хромоножкой, почему молодой Лопахин отвергает красавицу Варвару и страстно влюблен в Раневскую, которая значительно старше его, почему вдруг появляется динозавр, который до этого лаял за занавеской, или почему все герои, возглавляемые Шарлоттой, кричат «Gott mit uns»… Все по отдельности: аттракционы, скетчи, репризы — не лишены остроумия, но все вместе производит впечатление беззаконного хаоса.

Этот хаос можно громоздить до бесконечности. Соединить несоединимое, вскрыть хаос логикой и тем самым начать диалог со зрителем, мне кажется, эта задача интереснее и сложнее, чем показать нескончаемый и разнообразный абсурд мира. Тем более что мы и так в нем живем. Правда, там, где в спектакле смысл очевиден, все становится еще нелепее.

И когда на месте жизни обитателей вишневого сада возникают современные высотки в огнях, то ловишь себя на мысли, что между логикой и абсурдом в этом спектакле нет в общем-то никакой разницы.

Зеленое солнце тоже придумать непросто, как и черный квадрат. Но дело в том, что оно достаточно отчетливо здесь освещает «внутреннюю логику существования созданного мира». И все глубинные связи действительно объяснять не надо, поскольку они и так в спектакле понятны. Почему бы Дуняше не быть хромоножкой? Или молодому Лопахину не быть влюбленным в возрастную Раневскую, с детства поразившую его (и он об этом акцентировано в спектакле рассказывает)? А в монашку (у Чехова есть отсылка) с голосом казарменного надсмотрщика и вечным хлыстом в руках Варю – какой там влюбиться, рядом находиться и то трудно. И динозавр – совершенно отчетливый символ возвращения в недочеловечество. И особенно Шарлотта – выражение уже разчеловеченного агрессивно-звериного, а немецкое лающее Gott mit uns – даже не символ, а прямая отсылка.

Этот мир при всей своей парадоксальности, яркой лоскутности – вполне цельный. Каждый или почти каждый лоскуток – неожиданный, как будто и правда «вопреки», но при этом убедительный, аттракционность неожиданно сочетается с логикой. Но самое главное – это поразительное сочетание сарказма и отчаянья, издевательства и сострадания. Не случайно последний абзац статьи – несколько слов про самих авторов. Двадцатилетние, оказавшись заброшены в этот наш мир, оглянулись, задохнулись, и выдали эту пляску Витта.

По описанию вырисовывается довольно вторичный по темам эксцентрический спектакль (такое ощущение, что все это уже было видено не раз) — того типа назывного театра, который свою долгую формулировочную жизнь уже отжил. Несложный такой театр. Буду рад ошибиться (для этого надо увидеть), но объемное описание создает образ такого — лапидарного, грубого театра. А подобного Чехова навидались…

Ну вот, увидите и обрадуетесь. Спектакль эксцентричный, трагичный и сложный. И герои при всей эксцентрике, как ни парадоксально, очень чеховские.