О ХХ Театральном фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина

С театром несомненно сейчас происходит что-то. Это чувствуется и в атмосфере «Пяти вечеров». Вроде все обычно, как 20 лет подряд: спектакли, читки, потертый уют Театра «На Литейном», интеллигентная публика, преданные делу гардеробщики, буфет Клавы, ежедневные выпуски газеты «Проба пера». Даже старые дамы, покорно ожидающие доброхотов с бесплатным билетом, на своем месте у кассы. Но что-то существенное сдвинулось и поплыло, а Володин, как домашний дух, гений места, помогает нам это почувствовать.

На фестивале. Буфет Клавы.

Фото — Владимир Луповской.

Ни одной пьесы самого Володина в афише фестиваля 2024 года, увы, нет — наследник теперь не дает разрешения на постановки в России. Но концепция фестиваля всегда предполагала широкое участие пьес и спектаклей «в духе Володина», а нынче володинские герои и мотивы буквально на каждом шагу.

Открылся фестиваль спектаклем Московского еврейского театра «Шалом» «Моня Цацкес — знаменосец» по повести Эфраима Севелы. В легком стиле знаменитых «одесских рассказов», смешанном с горечью псалмов Давида, рассказана история случайно попавшего под трагический замес истории скромного человека — ведь парикмахер Моня, рожденный в Паневежисе, совершенно не собирался стать солдатом. Впрочем, и Шурик Лифшиц из Минска, новоиспеченный студент ГИТИСа, вовсе не собирался на войну, когда уходил служить в армию в 1939 году. А как началась Отечественная, так и воевал будущий знаменитый драматург уже до конца 1944 года, когда его после ранения отправили в отпуск. «Нас времена все били, били, и способы различны были», — писал Володин в своих стихах, которые так часто вспоминают на протяжении всех «Пяти вечеров».

Сцена из спектакля «Моня Цацкес — знаменосец».

Фото — Владимир Луповской.

В самом Володине было мало героического — невысокий сутулый человек с большим носом, он любил жизнь частную, незаметную, прожитую не на парадном плаце, а в рюмочных и театральных буфетах, среди ненарядных людей. Но почему-то именно его хочется вспоминать, когда речь идет о достоинстве и мужестве, об уме и стойкости. Интересно подобралась ему компания: среди показанных спектаклей три были о литераторах — Евгении Шварце, Ольге Берггольц и Александре Галиче.

А. Геллер в спектакле «Ольга. Запретный дневник».

Фото — Владимир Луповской.

Ольга Берггольц, ленинградская поэтесса, голос блокады, трагическая жертва политического террора, дала актрисе Анне Геллер возможность сыграть историю женщины с обожженной душой, столь чувствительной к любому контакту с официальным насилием, что из всех эмоций остается только крик боли. Семьдесят пять минут через дневниковые записи и стихи актриса, очень похожая внешне на свою героиню, транслирует, не жалея ни голоса, ни нервов, реакцию Берггольц на испытания, обычные для ее поколения: смерти, тюрьмы, расстрелы, голод, холод, страх. На небольшой сцене с окнами в сторону двора, где когда-то жила Ахматова, о которой так горько писала Берггольц, возникает атмосфера документальной причастности и к этому надрыву, и к этой вере в стихи, в искусство, в слово, заслоняющее от ужаса жизни.

Сцена из спектакля «Кабаре ʺГаличʺ».

Фото — Владимир Луповской.

Другая актриса, Яна Кузина, в спектакле «Кабаре ʺГаличʺ» воронежского Центра культуры и искусства «Прогресс» вместо прямого личного высказывания предъявила сложную и интригующую игру с использованием возможностей театрального языка. Несмотря на камерность и кажущуюся простоту постановки, сценическая композиция для трех музыкантов и певицы придумана режиссером Михаилом Бычковым весьма виртуозно. Легкие баллады Галича о везучей Леночке, постылой Тоньке или злосчастной кассирше ранжированы с таким многоплановым разнообразием, что публику раскачивает от простого умиления до эстетического восторга. Легкость вместо слез, женское изящество вместо тяжелого драматизма, намек вместо крика. Трагедия незаметно встает за спиной рыжей красавицы с «Балладой о Белой Вши» и уже не уходит со сцены, на которой простые гитарные аккорды исполняют три изящные музыкантши в пестрых летних платьях.

Обсуждение фильма П. Мирзоева «Блондинка».

Фото — Владимир Луповской.

Казанский ТЮЗ привез документальный спектакль про Евгения Шварца, прекрасного сказочника, автора популярного до сих пор фильма «Золушка», сочинившего «Дракона», «Обыкновенное чудо», «Тень». Его судьба, по сравнению с другими, кажется удивительно счастливой: он не был арестован, изгнан, лишен родины. Да, некоторые его пьесы, такие, как «Голый король», запрещали, и он не увидел их на сцене, да, его друг был расстрелян, но сам Шварц имел любящую жену, славную дочку, любимую профессию и умер в своей постели. Чего же более?

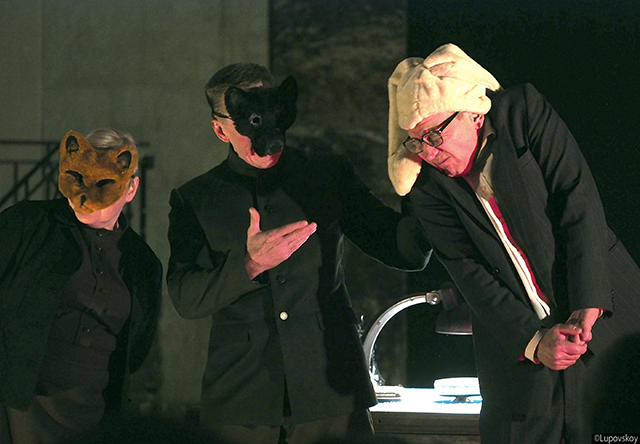

Сцена из спектакля «Шварц, человек, тень».

Фото — Владимир Луповской.

Спектакль «Шварц, человек, тень» сыграли в петербургском кинотеатре «Родина», в цокольном этаже, среди гранита тяжелой официальной роскоши, где нет окон и дневного света. Сергей Мосейко играет Шварца человеком робким, тихим, застенчивым, ему проще пережить реальные напасти, представив себя персонажем сказки, натянув на свою голову заячьи уши в отделе НКВД или надев корону принцессы на дочку, уезжающую в эвакуацию. Режиссер Дмитрий Егоров и драматург Маргарита Кадацкая главным испытанием назначают своему Шварцу не войну и репрессии, а время оттепели. И стыд за легкость, с которой происходит в коллегах разворот на 180 градусов, перенести, оказывается, едва ли не тяжелей страха и голода. Как сопротивляться обществу, его массовым психозам, его гнетущему давлению, как сохранять свой маленький частный мир, когда на него наступает громадный миф о героизме, коммунизме, светлом будущем или удивительном настоящем?

Сцена из спектакля «Это не я».

Фото — Владимир Луповской.

Ответы, которые есть в истории, сегодня уже не годятся — об этом ставит свой спектакль «Это не я» режиссер Антон Федоров. Авторитетные столпы культуры — Чехов, Пастернак или Окуджава, даже и сам Володин, чего уж там, сидят у нас в мозгу, формируют наш опыт и способ видеть, но не помогают создать свой язык для описания нового мира. Герой Сергея Шайдакова вроде бы писатель или поэт, он перебирает обрывки чужих слов, интонаций, ситуаций, проверяет их на звук, на мотив, но ничего не получается, не рождается высказывание. Нет представления, нет сюжета, одни ошметки, осколки, чужие голоса, чужие имена: Виталя, Димуля, Андрюша — не имеет значения.

Сцена из спектакля «Июльский дождь».

Фото — Владимир Луповской.

«Июльский дождь», во времена Хуциева омывающий новое молодое поколение оптимистов, сегодня не освежает. В спектакле Мурата Абулкатинова, минималистском до пустоты, персонажи почти бесплотны и бестелесны, как аватары социальных сетей, общение между которыми, при всей интенсивности, лишь иллюзия, отсвет, отпечаток чего-то не случившегося.

Сцена из эскиза «Человек ростовский».

Фото — Владимир Луповской.

Это самое не случившееся, или случившееся, но не осознанное, или осознаваемое, но не называемое, в общем — наше сегодня странным образом отражается в современных пьесах, показанных во время фестиваля в программе «Первая читка». Из шести пьес, с энтузиазмом разыгранных на Малой сцене Театра «На Литейном» его актерами, пять происходят в фантастическом пространстве. Летит в космосе «Человек ростовский» Ярославы Пулинович, спорит с богами Сизиф в пьесе Светланы Баженовой, а мать, отец и дочь из пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты» сидят в разрушаемом доме за закрытыми окнами в неизвестном мире, где никто не знает правды о настоящем. Антиутопические системы всеобщего контроля предстают в пьесах «Случай одного окна» Артема Материнского и «Viva Magento» Евгения Ионова. И только персонажи Ульяны Петровой в «Диксон и Дикси» продолжают выяснять свои нарциссические отношения с реальными буднями в подсобке магазина или в рубке метеостанции.

Сцена из эскиза «Миф о Сизифе».

Фото — Владимир Луповской.

Новый мир пока не поддается эстетическому осмыслению, не прорывается в новых формах и даже не разрушает формы старые, вполне, как выясняется, еще годные для потребления. Но предчувствий перемен невозможно не заметить, что делает театральные фестивали с их пестрым собранием глав и голосов по-новому интересными.

Сцена из эскиза «Стойко падают киты».

Фото — Владимир Луповской.

Хорошо, впрочем, что Александр Моисеевич за нами присматривает. С ним спокойней.

Хочу внести уточнение. Володин в программе был, и это был прекрасный фильм Павла Мирзоева «Блондинка» по пьесе Володина, опрокинутой в сегодня. Или даже не в сегодня, а в Петербург-Париж с дебаркадерами, солнцем и несущейся на велосипеде лучезарной Ириной (феноменальная по психологической точности Дарья Жовнер). С отсылками к Тарковскому и Данелии, к самому Володину и его девушкам, которые бегут, пересекая свет и тьму. Фильм, наполненный озоном, по которому так скучаешь в нынешней безвоздушности. Да, жизнь наша в нем не узнаваема, он сам — как та картина, которую видит Ирина на пустыре: не пустырь, а зеленая трава и цветы. Упоительное кино.