О лаборатории «Молодые режиссеры — детям»

Лаборатория «Молодые режиссеры — детям» под руководством Михаила Бартенева проходит в Самарском ТЮЗе 16 лет. Участникам лаборатории этого года, четырем тандемам «режиссер + драматург», театр поставил конкретную задачу по восполнению репертуарного дефицита: семейный спектакль на большой сцене для аудитории 6+. И вот что из этого (не)получилось.

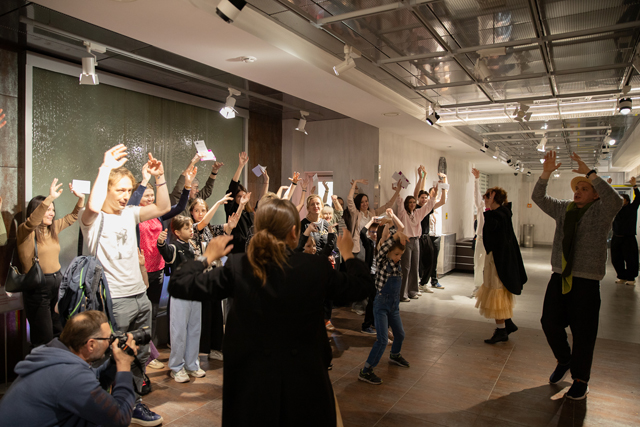

Сцена из эскиза «Дом, который построил Джек».

Фото — архив театра.

Родион Букаев и Ирина Васьковская, «Дом, который построил Джек»

Что задумывалось: шутка-игра для родителей с детьми, где разные поколения зрителей будут одинаково вовлечены в живой путь собирания спектакля по репликам из стихотворения Маршака — от первого появления режиссера до выхода на сцену.

Что получилось: игра и получилась. Режиссер — сумасбродный гений, царь и бог театрального мира — на каждой из разбросанных по театру остановок, не обязательно и хаотичных, выбирает исполнителей ролей Птицы-синицы, Кота, Коровы из известного стихотворения и дает действенную задачу: погреметь ведром с фасолью, пройтись кокетливой походкой, подоить корову. Неясной остается роль хорошего драматурга Ирины Васьковской. Вольные импровизации Режиссера, никак с Маршаком не связанные, остроумны и ироничны, но понятны только внутрицеховой театральной аудитории. В структуру квеста / променада / знакомства с театральными профессиями станции не складываются, интерактив со зрителями однотипно повторяется на каждой. Но главное ценное все же случается в финале. При должном затишье и драматическом напряжении группа ожидает выхода на сцену и там, при свете софитов и последующих аплодисментах, проигрывает свой построенный по репликам «Дом». Эскиз моделирует для ребенка ситуацию успеха и уникальное предлагаемое обстоятельство: за 40 минут поиграть вместе с родителями в актерские роли и выйти на настоящую сцену большого театра.

Сцена из эскиза «Дом, который построил Джек».

Фото — архив театра.

Дмитрий Лимбос и Елизавета Булаева, «Синяя птица»

Что задумывалось: сказка-путешествие про сейчас, где каждая остановка раскрывает болевые точки общества. Найти современные аналоги образам Метерлинка: Душный вспоминашка вместо Души Света; укуренный Сахарок вместо Сахара и Лимонная полиция, карающая за оскорбление чувств цитрусовых.

Что получилось: остроумный актерский капустник 18+.

«Я на ближайший час буду вашей феей», — встречает актриса зрителей в театральном гардеробе, и начинается блуждание по витиеватым коридорам театра. На восьми станциях зрители повстречают курящего Зайца, белых медведей, Крутого доброго фея, козу Лизу и даже Стражника мужских преференций. Искать здесь перекличку с пьесой Метерлинка или какие-либо причинно-следственные связи, логику прохождения маршрута, исходное событие и финальную цель путешествия не стоит. Почему? Потому что в магазине «Бессмыслица» книга под названием «Библия» пуста. Готовых ответов нет — провозглашают создатели эскиза, ответов в котором вообще нет. Есть только бегство от стартовой констатации «мы все в большой беде» (в этом зрителям предлагают признаться хором) куда-нибудь, где чуть теплее, чем на первой остановке. Здесь — нет, не Митиль, а современная школьница 12 лет пытается освоить заказанный в интернете набор: деревянная табуретка, веревка, мыло…

Сцена из эскиза «Синяя птица».

Фото — архив театра.

Главное, что помешало этому эскизу, — программка с обязывающим и формирующим ожидания названием: «Морис Метерлинк. „Синяя птица“ 6+». Тогда как по форме и содержанию это: «Елизавета Булаева. „Совсем не Синяя птица“ 18+». Главное, что получается, — блуждание. И это жанр, который может себе позволить далеко не каждый театр. А вот СамАрт со множеством витиеватых коридоров-лестниц-переходов и впрямь походит на лабиринт. Эскиз выгодно эту непредсказуемость и витиеватость пространства подчеркивает, и самое интригующее случается по пути.

Лимбос — мастер странности как приема — обживает неожиданные углы, повороты коридоров и наполняет их странным инопланетным свечением, персонажами, реквизитом. Вдруг в стеклянной кабине лифта плавает в рапиде Митиль, отлетевшая куда-то в страну иллюзий… вдруг в нише замечаешь инсталляцию «пчелка-супермен в развевающемся плаще» — тот самый Добрый фей. Странность их и манкость тем паче, что зритель не успевает зафиксировать внимание — его ведут мимо, дальше, а вся эта странная вселенная случается как бы по ходу, между строк и не претендует на наделение смыслом.

Но в этом и парадокс эскиза: то, что случается на переходах, интереснее и атмосфернее сюжетов на станциях, на смыслы претендующих. А развивающейся истории, цельного сюжета, понятного маршрута «откуда-куда-зачем мы идем» там и нет. Есть набор сатирических скетчей на тему поисков современным человеком если не счастья, то хотя бы сиюминутного удовольствия. В финале блуждания зрителям предлагают лечь вокруг огня-гирлянды, замедлиться, разделить друг с другом тишину. В целом, из эскиза могла бы вырасти бродилка для взрослых, где логику активного думания заменяют замедляющими ощущенческими активностями. Метерлинк предлагает детям отдать Птицу счастья больной соседской девочке, то есть счастье в пьесе — это поделиться с близким своим «хорошо». Лимбос предлагает зрителям разделить с кем-то близким свое «плохо», чтобы стало плохо чуть меньше. И в этой точке две такие разные «Синие птицы» совпадают: смысл — это другие.

Сцена из эскиза «Синяя птица».

Фото — архив театра.

Константин Соя и Маргарита Кадацкая, «Встретимся на качелях»

Что задумывалось: спектакль в бассейне по пьесе Маргариты Кадацкой «На районе». Да, в огромном лабиринте СамАрта есть еще и бассейн, который в силу технических промахов никогда не использовался по назначению.

Что получилось: почти готовый сайт-специфик для семейного просмотра.

Пьеса «На районе» — история восьмилетней Аси, у которой умер папа и совсем нет друзей. Прожить то и другое помогает придуманный мир, в котором оживают подаренные папой игрушки: белый медведь Нанук укачивает северными колыбельными о своем детстве, а деловая Рыжая девочка с куском мяса в пакете и Мужем в придачу берет Асю в ночной музей, знакомит с черными черепахами со дна озера, помогает сбежать от погони и, в конечном итоге, повзрослеть.

Сцена из эскиза «Встретимся на качелях».

Фото — архив театра.

Режиссер ловко удерживает внимание на крючках вопросительных знаков. Почти до конца истории зрители не понимают, что именно случилось в жизни Аси? Кто такой рассказчик: вот эта мужская фигура, притулившаяся в оконном углублении над бассейном, как Оле Лукойе, — папа/дедушка/автор? И почему, в конце концов, мы в бассейне? По закону чеховского ружья как минимум ожидаешь потоков воды. Но Константин Соя ожиданий не оправдывает, и это ход, точно синхронизирующий эскиз с текстом. Наслоение странностей и составляет эстетический каркас пьесы Кадацкой: автор умышленно не расшифровывает, зачем у Рыжей девочки в пакете кусок мяса? как река становится озером, когда там поселяются черные черепахи? почему у Мужа длинные щеки, на которые все неловко наступают? Непонятное — естественная среда вымышленного детского мира, в котором странно чувствуют себя только взрослые. Так и бассейн, в эскизе никак напрямую не задействованный, становится естественной средой обитания Аси и ее выдуманных друзей.

Режиссер Константин Соя, не впервые берущий в напарники Кадацкую, за несколько лабораторных репетиций сумел собрать адекватный образному ряду пьесы кастинг и каждой маске задать перспективу характера. Артисты ловко и обаятельно присваивают пестрый язык пьесы, в котором экзистенциальная грусть взросления сочетается с быстро увядающим молодежным сленгом в стиле «ты че такой пыльный типок».

Сцена из эскиза «Встретимся на качелях».

Фото — архив театра.

Эскиз построен на синтезе анимации (белые стенки бассейна служат экраном), компьютерной игры и вертепного театра, когда персонажи выныривают из-за бортиков бассейна, как перчаточный Петрушка. Разнообразие неожиданно меняющихся приемов словно учитывает распространенный у современных детей СДВГ и цепко держит интерес зрителей 6–8 лет. Погоня с развевающимся плащом, тени оживающих музейных экспонатов-животных, ростовая кукла белого медведя — визуальность живого плана и видео-арта сливаются в акварельную выпуклую цельность, сродни новогоднему шару, внутри которого сказочно идет снег…

Важно, что режиссер не спекулирует сентиментальностью темы, не превращает сюжет об одиночестве ребенка в слезодавилку. Получается путь взросления героя через преодоление травмы, через отпускание внешней опоры в лице папы и обретение опоры внутренней. Подаренные папой игрушки теряют магическую силу, актеры уступают место куклам, когда Ася готова выйти из своего придуманного мирка в реальность и оставить свое детство на качелях. Проходящая лейтмотивом реплика Аси «одна-одинешенька», которую выпукло и музыкально произносит актриса, как будто фонетически рифмуется с пустым дном бассейна. Что, если у «дно» и «одиночество» один корень, и он про опору внутри, от которой можно оттолкнуться и снова вынырнуть к свету.

Сцена из эскиза «Встретимся на качелях».

Фото — архив театра.

Режиссер и команда за неделю создали убедительный фантазийный эквивалент детского сознания. Не удивительно, что именно этот эскиз по итогам лаборатории выбран для дальнейшей работы, и вскоре интригующее «спектакль в бассейне» пополнит репертуар СамАрта.

Ярослав Жевнеров и Виктория Костюкевич, «Король Матиуш Первый»

Что задумывалось: представить первую часть повести Корчака как законченное произведение — путь взросления Матиуша до создания государства детей; усилить в тексте детский новояз, такую синтетическую абракадабру детского мышления, которая свойственна, скажем, Чуковскому (над Матиушем проплывают «облакаблы»).

Что получилось: полноценный спектакль в продуманной вселенной, где взрослые актеры не ужимаются в короткие тюзовские штанишки, а образ Матиуша вырастает почти до Гамлета.

Сцена из эскиза «Король Матиуш Первый».

Фото — архив театра.

На треть приподнимается занавес и обнажает суету в королевской приемной: в ожидании кончины правителя мельтешат ноги министров, мелькает белый халат врача, шелестит в микрофон торопливый шепот медицинской сестры. Из одной этой кадрированной сцены уже ясно: для повести Корчака придуман театральный мир.

Для той самой повести, с которой начинается слава Петра Фоменко: «Король Матиуш» в 1976 году — его дипломный спектакль на сцене Центрального детского театра. Для той повести, которая, кажется, должна возглавлять репертуар каждого ТЮЗа как возможность объединить родителей с детьми в общем поле ненасильственной педагогики Януша Корчака. Но для повести, которая ставит настолько неудобные в государственном театре вопросы, что этот блестящий материал нигде не идет. «Что хотят дети на самом деле? Что делать со страной? Есть ли на свете хоть один взрослый, который может говорить правду? Что делать, если я не хочу убивать людей?» — спрашивает со сцены 10-летний Матиуш. Ну, неудобно же?

Но Ярослав Жевнеров успевает проделать с артистами такой внятный разбор, что все неудобное они присваивают и делают органичным, ни одна реплика не звучит плакатом, ни один найденный прием — режиссерской амбицией. В первой сцене министры долго не могут разобраться, как отключить звук у телефона, министр пропаганды говорит исключительно в рупор. А Матиуш все время ведет диалог с умной колонкой, которая ему и психолог, и наставник, и лучший друг. Эта поколенческая разница в использовании технологий сразу проясняет, что за люди претендуют на управление государством.

Сцена из эскиза «Король Матиуш Первый».

Фото — архив театра.

Создатели эскиза отказываются от прямого осовременивания, и время на сцене — неопределенное, сказочное. Голос из колонки обрастает метафорой радионяни для взрослых, функцию которой выполняет сегодня колонка с искусственным интеллектом. Радиоприемник отвечает Матиушу голосом доктора/отца/Бога (нужное подчеркнуть) — единственного надежного взрослого, помогающего выжить. Вообще звук (не музыка) в эскизе делает переживания героев зримыми, метафоры выпуклыми. Вот доктор сообщает ребенку о смерти отца, и нарастает тревожный «белый шум» — глухая звуковая волна напряжения. Матиуш просто замирает на авансцене, и нарастающий гул присоединяет зрительный зал к ощущению катастрофы. Так наступает паническая атака, и человек начинает глохнуть. Так рушится мир. Так выглядит «оглушающее горе».

В эскизном минимализме сценографии белый, сходящийся в треугольник подиум становится то президиумом для министров, то огороженной территорией детской комнаты, где Матиуш тренируется с неподъемным мечом и становится похожим на самурая. Когда подиум станет для героя военным окопом и голос из колонки по распоряжению министров прекратит вещание, на сцену спустится абстрактное облако — размытой формы легкая темная конструкция. Теперь только туда, в черное жерло войны, 10-летний мальчик может адресовать свои недетские вопросы. Наедине с этой безразличной бездной (облако памяти о папе / страх будущего / отсутствующий Бог — нужное подчеркнуть) Матиуш сразу и Маленький принц на чужой планете, и Гамлет, решающий «быть или не быть». Вынужденный воин, он понимает: чтобы спасти мир, нужно сначала спасти себя, стать самому себе взрослым.

Сцена из эскиза «Король Матиуш Первый».

Фото — архив театра.

Эскиз заканчивается там, где у Корчака правление Матиуша вот-вот должно начаться, и не все опорные точки драматургии проявлены: что война начинается по самодурству кабинета министров, а не просто так; что Матиуш возвращается с войны не просто чумазым мальчиком, а победителем. Но все это обязательно проявится в будущем спектакле, которому СамАрт сказал да. И это вторая победа Лаборатории.

Комментарии (0)