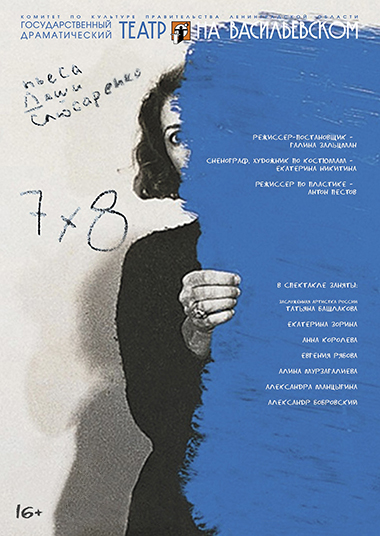

«Семью восемь». Д. Слюсаренко.

Театр на Васильевском.

Режиссер Галина Зальцман, художник Екатерина Никитина.

Спектакль родился из полуторагодовой давности лабораторных показов и оказался пока единственным спектаклем, введенным в репертуар Театра на Васильевском из доброго десятка других претендентов, в ноябре 2019 года представленных усилиями молодых режиссеров на лаборатории «Новая режиссура и современная драматургия для молодежи #ПРОТЕкСТ» под руководством Виктора Рыжакова.

Афиша спектакля.

Режиссер Галина Зальцман обратилась к пьесе Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» немедленно после ее успешной читки в рамках фестиваля «Любимовка» в сентябре 2019-го и оказалась в числе многих режиссеров, заинтересовавшихся этим драматургическим материалом. Причина проста: тема психологического насилия, от которого до насилия физического один шаг, проступает и осознается сегодня все явственнее и безжалостней. Дарья Слюсаренко, обращаясь к модели «русской однополой семьи» в составе бабушки, матери и внучки, формулирует ситуативность, присущую ежедневно встречающемуся бытовому существованию. Благополучная семья, затравленная в оковах успешности, состоятельности и невыговоренности. Мама где-то занята, бабушка, как всякая бабушка, печет пирожки, но при этом тиранически требовательна, а девочка не знает, куда податься со всеми вопросами, тревожащими подростковое нутро. И любовь, выраженная в репрессивном воспитании через подавление и подчинение, опирается на выполнение чего-то «как надо» и тем самым оказывается предметом деляческого торга. В этих нерушимых координатах получается, что школьная «четверка» есть синоним поражения, а о любимом мужчине можно поговорить только уже с мертвой бабушкой. В тексте проступают ошарашивающие своей расхожестью отношения доминирующих взрослых и подлаживающегося под них ребенка, начинающиеся с безапелляционных требований выучить стихи Пушкина и таблицу умножения и заканчивающиеся неспособностью этих самых взрослых прояснить ребенку подробности эмоционального и даже физического взросления. Испытанный абьюз в пределах семьи становится в один ряд с насилием внешним, а привычка к насилию определяет чуть ли не жизненную парадигму — от выбора партнера до последующего психологического надругательства над теми самыми «взрослыми».

Режиссер спектакля сводит многофигурную историю до пяти исполнителей — Бабушки (Татьяна Башлакова), Девочки, три фазы взросления которой отданы трем актрисам (в очередь играют Екатерина Зорина, Анна Королева, Евгения Рябова, Александра Манцыгина, Алина Мурзагалиева), и Юноши (Александр Бобровский), ответственного за всех мужских персонажей пьесы.

Монологичная история подана через описания от первого лица в настоящем времени. Единство времени и действия воспоминаний, случающихся здесь и сейчас, фактически отражает постоянство рефлексии, которая никуда не уходит, но сопровождает героиню на протяжении всей ее жизни. Одновременное существование трех актрис на сцене в роли одной героини только усиливает эффект — всякий текст оказывается отраженным, неоднозначным, пропущенным сразу через несколько фильтров.

Т. Башлакова (Бабушка).

Фото — Александра Алешина.

В условной квартире с номером 182 на белом заднике остались белые рельефные изображения с нарушенными пропорциями — гипертрофированный писающий мальчик с дверцы туалета, такой же лев с кольцом в зубах от дверной ручки, гардеробные крюки, Чебурашка, остов газовой колонки, умывальник. Внушительных размеров бюст Пушкина здесь тоже не предмет интерьера, а тяжеловесная обременительная ноша или даже орудие.

Условное существование с первых секунд спектакля прорезает грохот стула, на который, передвигаясь, тяжело опирается Бабушка, и свист чайника как атрибут неведомого уюта. Бабушка по большей части сидит на стуле, безразлично замирая на бессмысленных для нее сентенциях внучки о личных переживаниях. Вокруг этого стула на совершенно пустой сцене и кружится действие в спектакле.

Галина Зальцман и режиссер по пластике Антон Пестов закольцовывают разновозрастные переживания героини через пластический рефрен, который первой задает Бабушка под тягучие ритмы Цезарии Эворы. Однажды намеченное движение становится клишированным отражением приговоренности к одному и тому же рисунку-судьбе, и выйти из этого, не лишенного внешней красоты, пластического рондо вряд ли возможно.

Музыкальное оформление спектакля движется в пределах выразительного треугольника между мелодичной и одновременно навязчивой Эворой, Валерием Леонтьевым и Робертино Лоретти. «Меж нами памяти туман, ты как во сне» и «Вернись в Сорренто», собственно, как раз о стремлении и невозможности эмоционально быть рядом с любимыми. О невозможности отмотать назад время, что равно жизни, «вернуться в Сорренто». И бравурный «Дельтаплан» в этом спектакле тоже оказывается о том, что давно ушло, — о запечатленных фрагментах детства в отраженных на заднике постановочных фотографиях из разряда «встань красиво, улыбнись».

Точка невозврата кроется в детстве и юности. Героиня-девочка тщетно пытается прижать к щеке руку бабушки — рука безвольно падает раз за разом. И так же тщетно героиня-девушка пытается прижаться к любимому парню — он так ее и не обнимет. Стремление к любви обнуляется невозможностью ее испытать.

Т. Башлакова (Бабушка), А. Королева (Девочка).

Фото — Александра Алешина.

Драматургический перевертыш, заложенный автором в текст и подхваченный режиссером, состоит в том, что израненность души не всегда постоянный признак жертвы. Раздирая свои раны, жертва на глазах превращается в тирана, причем еще более страшного. Героиня — клон своей бабушки, и так же мучает ее, разбитую инсультом, таблицей умножения. То самое «семью восемь», что было в ее детстве самым сложным, не дается теперь и бабушке, и та тщетно ищет ответ. Там, где прежде было насилие психологическое, маячит насилие физическое, и героиня грубо выбивает из рук уже едва держащейся на ногах бабушки ее единственную опору — стул. Через такую, уже поверженную бабушку — а в финале она только жалобно взывает к внучке, распластавшись на сцене, — можно и перешагнуть. «Семью восемь» — самое сложное, потому что про любовь. «Пятьдесят шесть», — проговорит, наконец, Бабушка и закроет глаза. И теперь можно сколько угодно укладываться к ней под бок, молча или крича. Любовь пришла, только уже никому не нужна.

Спектакль Театра на Васильевском очевидным образом претендует на терапевтический эффект, считываемый широкой публикой. Психологический абьюз при внешнем благополучии легко экстраполируется в другие предлагаемые обстоятельства. И в этом смысле поднятая тема — путь если не к излечению, то хотя бы к осознанию чудовищных последствий всякого насилия.

Шел сегодня на этот спектакль, «утомленный премьерами», как мегер. Думал, что поставлю галочку и отправлюсь дальше в поисках настоящего искусства. Но незамысловатая история Дарьи Слюсаренко в лаконичной постановке Галины Зальцман меня остановила и улыбнула, вызвав при этом и сопереживание. Симпатичный камерный спектакль. Симпатичная пьеса-воспоминание, удивительно напоминающая «Леху», поставленного и отмеченного в прошлом сезоне в «Субботе». Все на месте, все построено. Музыкально и пластически (Антон Пестов) выверено. Условно и незамысловато по костюмам и сценографии. И еще там есть одна актриса, играющая главную героиню в самом нежном, школьном возрасте (всего их три). Евгения Рябова. Просто солнышко какое-то. Детство специально не играет, но детством светится. В значении чистоты, непосредственности, обаяния. Если эксперты «Прорыва» ее еще не заметили, очень рекомендовал бы им это сделать. Оказывается, я ее видел в прошлом году в очень посредственной «Зиме» Гришковца. И как будто и не было. А вот сегодня — нечаянная радость…