«Настанет день…». Ю. Лоттин (по мотивам ранних произведений В. Набокова).

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург).

Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку…

Дети! Поднимите руку, кто хочет вернуться?

Ведь вы же не думали, что уехали навсегда.

Дети, кто хочет дома проснуться,

Глянуть во двор-колодец, а в нем живая вода?

«Пассажиры без багажа». Персонажи спектакля, выбегая из-за дверей на игровую площадку, потерянно мечутся, потом, кое-как уместившись, устраиваются на столе, жмутся друг к дружке и, мерно покачиваясь, плывут в спасательной шлюпке по океану. Сметенные с родной земли ураганным ветром истории, русские эмигранты из набоковских рассказов — люди, живущие внутри мировой катастрофы, и этим они так нам близки, так понятны. Несмотря на очевидную бесплодность надежд, они продолжают повторять: «Настанет день…» День, когда вновь найдется опора, когда они смогут вернуться. Не то чтобы домой… Но в свой потерянный рай.

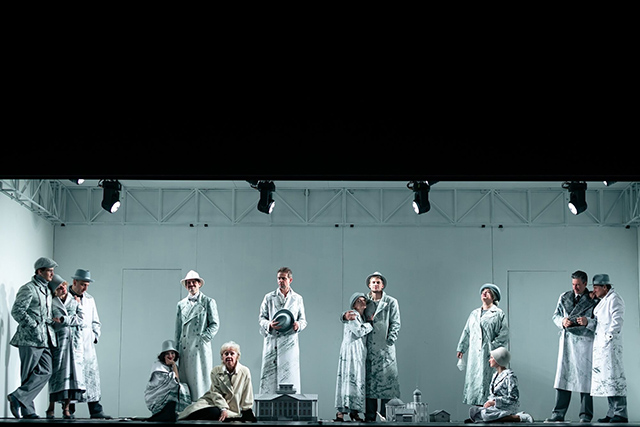

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Стефанцов.

Спектакль начинается резко, без экспозиции: распахиваются двери из фойе в зрительный зал, и в проеме появляется взволнованный молодой мужчина (Егор Шмыга). Он быстро, задыхаясь от переполняющих его чувств, говорит, что приехал в Берлин и после семи лет разлуки наконец увидит ее. В темноте, при свечах (электричество во всем доме отключено) сын и мать, когда-то разведенные событиями революции и гражданской войны, обнимаются, покрывают поцелуями щеки и руки друг друга, говорят, говорят… Но уже через несколько минут становится ясно, что они не смогут быть вместе. И вовсе не потому, что мать ждала к праздничному ужину молодого любовника, а слишком взрослый сын помешает ее роману. Дело в другом. Бесконечно любящие, они стали чужими навсегда. Скитания увели их далеко от родины, а значит — от их общего прошлого, от той дальней-давней семейной жизни, в которой они были близкими, кровно связанными.

В первой же сцене аккумулированы главные темы спектакля. Случившееся расставание — уже непоправимо. Заново начать отношения после всего, что случилось в эти страшные годы, невозможно. Возвращение и воссоединение — лишь иллюзия, несбыточная греза. И хотя все герои живут рядом, в одном пансионе (он так и называется — «Приют грез»), но каждый отъединен своими воспоминаниями от других, отгорожен от мира своим неизбывным одиночеством. Каждый сам по себе, хотя все на виду.

А. Вартаньян (Елена Николаевна), И. Капорин (Константин).

Фото — Олег Стефанцов.

Драматург Юрий Лоттин складывает осколки рассказов Набокова в сложную композицию, истории дробятся, проникают одна в другую, отражаются и рифмуются. По воле инсценировщика мать из рассказа «Звонок» становится Еленой Николаевной, хозяйкой пансиона для эмигрантов (Анна Вартаньян в этой роли необыкновенно драматична). Она всегда держит одну из комнат свободной, надеясь, что сын вот-вот вернется из вечного странствия (впрочем, не столько надеясь, сколько заговаривая свою боль словами надежды). Остальные персонажи — постояльцы и их гости, случайные знакомые или внезапно возникшие на пороге люди из прошлой жизни. В одной из комнат живет молодой писатель Константин (приглашенный на эту роль харизматичный Иван Капорин — одна из главных актерских удач спектакля). Он с любопытством, зорко наблюдает за соседями и пишет о них. Процесс литературного труда вынесен на всеобщее обозрение: Костя творит, лежа прямо на столе, среди летающих бумажных листов. Елене Николаевне нравится порывистый, беспокойный юный поэт, и они ведут бесконечные страстные разговоры о литературе вообще и о его будущей великой книге в частности. Ищут ей название. Одно из них — «Пассажиры без багажа», ведь это про них, изгнанников, путешествующих без скарба, с одними лишь воспоминаниями. Родное слово, русский язык для них — живая вода. Как и о чем писать — вопросы существенные, не праздная болтовня. Важно зафиксировать в слове их теперешнее житье-бытье, их ощущение себя, времени и судьбы, чтобы оставить, сохранить для будущего. Послать, как письмо в бутылке, по волнам. Это желание тоже так узнаваемо, так созвучно… Часто к Елене и Косте присоединяется Лев Ганин (Владимир Крылов графичен в образе одинокого неврастеничного героя знаменитой набоковской «Машеньки»), и эти персонажи составляют отчаянное трио одиноких сердец, разбитых и безутешных. Трио, смеющееся над своим горем.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Стефанцов.

Поглощенность персонажей литературой порой подсвечивается иронией. В поезде случайные попутчики обсуждают Тургенева, и корпулентная дама, бывшая смолянка, а ныне детская писательница Агния Павловна (колоритная Маргарита Бычкова), рекомендует своей юной визави (Варя — Мария Когутницкая) обратить внимание на роман «Дым», ведь там речь об историческом пути России!.. Перевод сказки Кэрролла про Алису в Стране чудес (у Набокова — «Аня в Стране чудес») тоже приписан в спектакле героине Бычковой. Во втором акте начинается фантасмагория, вверх улетают стены пансиона, и персонажи в котелках и цилиндрах, воротниках-фреза и жабо усаживаются за застеленный белоснежной скатертью стол. Бегает туда-сюда Аня — София Большакова в изумрудном платье и островерхой шапочке. Конечно, это безумное чаепитие, «сумасшедшие пьют чай». Они говорят о времени, с которым поссорились и которое теперь их наказывает: часы всегда показывают время чая. Оказывается, это читка нового перевода, домашний спектакль к Рождеству.

В природе спектакля соединяются узнаваемость ситуаций, точность психологических характеристик, с одной стороны, и поэтическая обобщенность, графичность — с другой. Будучи героями рассказов, автор которых Костя, люди связаны общностью судьбы не меньше, чем соседством по пансиону. В конце первого акта, узнав о том, что возлюбленная выходит замуж, Константин стреляется. Скрипичный визг слышится из его комнаты, Иван Капорин выходит со смычком в руке… Но физическая смерть не мешает герою оставаться на сцене, видеть (и предвидеть!) еще больше и яснее, продолжать рассказывать обо всех оставшихся в живых. У поэтов, говорит Елена — Вартаньян, все сложнее и острее, они живут не один раз. И жизнь своих персонажей они проживают тоже…

О. Арикова (Наташа Верных).

Фото — Олег Стефанцов.

Вот два брата встречаются после десятилетней разлуки. Илья (Евгений Иванов) мыкается в Берлине, Серафим (Егор Бакулин) преуспевает в Москве. Мучительная неловкость, волнение, скованность. Илья хочет заварить чай, но как назло нечем разжечь спиртовку. Тянущееся изматывающее молчание, тщетные попытки найти тему для разговора. И — внезапное воспоминание о пуделе как последний шанс двум братьям найти путь друг к другу через общие детские переживания. «Он потерялся», — произносит Иванов таким тоном, будто речь идет и не о пуделе только, но о каждом из них. Отчаянная растерянность звучит в его срывающемся голосе.

Разрывы — сквозная тема. В первом акте красивый, спортивно сложенный Виталий Верных (Евгений Кошелев) встает с кровати, на которой он обнимал свою жену Наташу (Ольга Арикова). Он то одевается, собираясь уходить, то вновь сбрасывает одежду и обувь, чтобы вернуться в постель. Несколько раз повторенный алгоритм движений намекает на то, что это не будничный уход по делам, а подготовка к решительной перемене судьбы. Во втором действии покинутую жену ждет бывший барон, офицер царской армии (Анатолий Журавин). Ныне он подрабатывает статистом на съемках исторической «фильмы», «продает свою тень», так Набоков называет киносъемочный процесс. В одиночестве репетируя пламенную речь («Он не вернется, Наташа!»), барон постепенно переодевается, снимает малиновый атласный жилет, рубашку с пышными рукавами, которые он надевал для съемок. Теперь мы видим грустного неудачника, уныло сидящего в коридоре у закрытой двери любимой женщины, которая не только не отвечает на его чувства, но даже их не замечает. В реальной, не киношной жизни бывший барон служит официантом в ресторане «Pir goroi», тоже призрачное существование — ведь официантов никто не запоминает в лицо, они тени, снующие вокруг посетителей, с подносами и тарелками пробегающие за день «десять извилистых верст» между столиками. Он говорит о русских блюдах, которые подают в их ресторане ностальгирующим гостям, и при слове «рубец» машет рукой, как будто рубит с плеча шашкой. Этот нелепый жест забавного человека, в штатском облике которого уже ничего нет от военного прошлого, становится еще одним знаком разрыва, раскола. Жизнь разрезана на «до» и «после», разрублена беспощадным ударом.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Стефанцов.

История невстречи барона и Наташи смонтирована со сценой близости между очаровательной «фильмовой актрисой» Марианной Таль (Елизавета Фалилеева) и циничным героем рассказа «Хват» (Богдан Гудыменко). Он спешит переспать с красоткой, та сдается под напором его расчетливости. Дива, которой поклоняются зрители, превращается в большеглазого испуганного олененка, попавшего в капкан. Человеческие союзы не складываются, разрывы множатся… И утешить без слов, одним жестом или взглядом может только Вера, героиня Валентины Паниной — пожилая женщина в черном. Она всегда рядом, всех слышит, как ангел-хранитель (или тот, что пытается оберегать). Снег падает на обнаженные плечи Наташи, а Вера обнимает ее и укутывает в теплую шаль.

Расстроенные, встревоженные, издерганные тоской люди встречают Рождество 1931 года в Берлине, чужое, «басурманское» Рождество. Теплой европейской зимой им снится родина, мерещится заснеженный Петербург. Появление закутанного в дедморозову шубу персонажа с кудрявой бородой и мешком подарков окончательно выбивает из реальности. Монолог Оксаны Базилевич, выпраставшейся из шубы, шапки и бороды, — кульминация спектакля, его трагический излом. Рассказ «Нежить» в полифонии спектакля звучит особенно, это голос потусторонний, внечеловеческий. Все персонажи застывают, облитые холодным светом (художник Тарас Михалевский), и погружаются в небытие. Разрозненные истории, параллельно протекающие жизни собираются в один поток, устремляющийся в исторический тупик. Опускается глухая стена, серая, с неровностями штукатурки. Костя — Капорин говорит о мрачном будущем, которого эти люди еще не предполагают, — о 1933 годе, принесшем новую катастрофу мирового масштаба…

В. Панина (Вера), В. Крылов (Ганин).

Фото — Олег Стефанцов.

Еще несколько слов — о постановочной группе. Анонсы обещали премьеру в режиссуре Александра Баргмана в союзе с художником Анваром Гумаровым. В программке и на афише эти имена отсутствуют. Но рискну предположить, что авторство принадлежит именно Баргману, чей глубокий интерес к Набокову подтверждается замечательным «Душекружением», моноспектаклем по рассказам «Картофельный эльф» и «Королек», который он играет с юности (в середине 1990-х режиссер и педагог Юрий Васильев выпустил с молодым артистом эту работу, вряд ли предполагая столь долгую сценическую жизнь спектакля). Нынешняя многофигурная композиция на «Душекружение» не похожа, но в ней есть то же любовное и чуткое отношение к набоковскому слову, слогу и стилю. И, конечно, трагическое восприятие мира, в котором нет человеку покоя, нет приюта и нет утешения, только воспоминания о счастье и мечты о нем.

Сценография (предположительно) Анвара Гумарова представляет собой павильон, чьи тонкие стены — хрупкая защита от внешнего мира. Никаких особых примет не имеет это обобщенное, почти казенное пространство, лишенное ярких красок и уютных мелочей. В проемах дальней стены видны лампочки — зовущие двери баров или кинотеатров большого города. Над павильоном нет небесного простора, нависает еще одна «бетонная» коробка, давящая сверху на героев. Костюмы персонажей (художник Елена Жукова, художник-модельер Юлиана Кошкина) в черно-бело-серо-жемчужной гамме весьма элегантны (струящиеся платья, роскошные халаты, накидки, комбинации у дам, пиджачные пары или тройки у мужчин) и представляют собой единую коллекцию, то есть — не столько подчеркивают индивидуальность, сколько создают общность. И финальный выход всех в белых одеждах с едва проступающими черными изломанными линиями, словно росчерками пера по бумаге, в залитой светом белой комнате — эту общность закрепляет.

Сцена из спектакля.

Фото — Олег Стефанцов.

Под сладостно звучащую неаполитанскую песню герои располагаются вокруг макетов родовых имений семьи Набокова, и тут уж не остается сомнений в том, где они обрели свой потерянный рай. Конечно, внутри книг своего автора, тех книг, которые мы читаем и перечитываем.

Такие яркие и сильные были эмоции от этого спектакля, как давно не было ни от какого другого.

И теперь — похожие от этого текста.