В день прощания с Алексеем Вадимовичем Бартошевичем донеслось, что на гражданской панихиде почти не дали слова его ученикам, его курсам. Так ли это было или не так, но мы решили сплести еще один прощальный венок в его память — в сороковины. Чтобы смогли договорить. Так хотели студенты разных выпусков…

АНАСТАСИЯ РАВЧЕЕВА

Говоря об Алексее Вадимовиче, многие коллеги и студенты употребляют высокопарные слова вроде: «рыцарь искусства»; «интеллигентнейший из джентльменов». Парадоксально, что, суть этих определений в некотором смысле выражает романтичность его натуры, но весь их пафос совершенно не имеет к его личности никакого отношения.

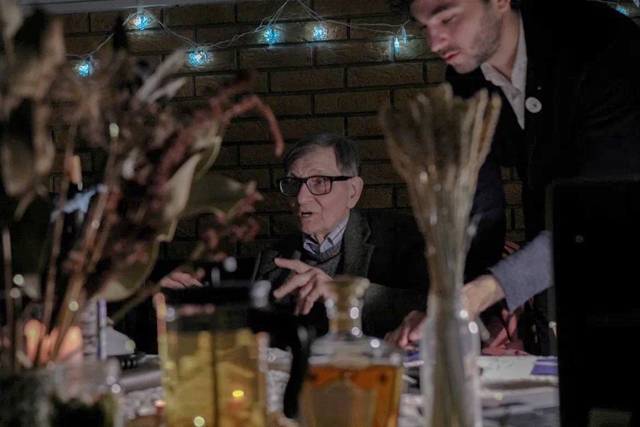

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Этот парадокс он сформулировал на одном из семинаров, когда сказал: «театр — это, конечно, храм, но говорить об этом вслух не надо». Он был воплощением этого определения — носителем высочайших человеческих достоинств и талантов. Мы всегда понимали это, но из чувства трепета старались произносить это вслух как можно реже.

Анализируя время, проведенное рядом с ним, действительно хочется употребить весь спектр высокопарных выражений и присвоить их ему, но потом я думаю: «А как бы он к этому отнесся?». Он бы, скорее всего, коротко хихикнул и махнул рукой на такие слова. А если бы прочел подобный текст о себе, произнес бы свое классическое замечание (жестче этого он никогда ничего на семинарах не произносил): «Так писать нельзя».

Мне кажется, самое сложное, что пытался нам передать Алексей Вадимович, — это убрать все восхищение от спектакля в тексте, но анализировать его из любви. В самых ранних ученических заметках читаю: «Убрать все восхищение; исключить слово — интересно; чем больше комплиментов, тем меньше мы им верим; «просто опиши запах блинов, и там уже будешь ты». Так и проверялась наша любовь к ремеслу — всегда держать голову в холодной воде в разговоре о любом театральном явлении.

Алексей Вадимович был большим примером того, как можно любить театр. Он не был критиком с шашкой в руках, очень мало написал отрицательных рецензий (лично я не прочла ни одной, но, по его же словам, — они есть). Хотя про каждый театр понимал — хорошо это или нет.

Однажды, тоже в самом начале, он произнес: «Вы не должны бояться признать, что спектакль плохой». Цитирую это по памяти, но суть была такова — нельзя бояться ругать спектакли. И правда, ослепленной любви в театре не место.

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Одной из причин, почему он был так крепко привязан к театроведческому факультету в ГИТИСе, мне видится то, что между собой мы всегда могли поделиться честными ощущениями от театра и людей, его наполнявших. Он никогда не кричал. Ему был интересен наш неопытный, наивный, временами максималистский взгляд. Я уверена в том, что он часто был с нами не согласен, но при этом позволял идти своим путем. Рядом с ним по-настоящему ощущалась свобода. Алексей Вадимович обладал редким даром подарить другому человеку — его студенту, молодому режиссеру, артисту — веру в себя. Рядом с ним казалось, что каждый из нас что-то значит, говорит и пишет о важных вещах. Его абсолютная вера в человека, еще ничего не сделавшего, написавшего очередной неудачный текст, давала толчок, которого всегда хватало, чтобы не утопать в рефлексии и работать дальше. Сейчас я это твердо понимаю.

Много важного сказано о нем педагогами, взрослыми критиками, которые провели с ним больше времени, чем мы. Но, так или иначе, чувство парадоксальности не покидает. Ты держался за руку человека, которого все называют великим.

А может парадокс возникает оттого, что нам сегодня приелись все громкие выражения о таланте? Справедливо будет их оставить шекспировским героям. Но когда я вновь и вновь перечитываю множество слов о нем, внутри отзывается: «Это все справедливо. Он действительно был таким. Просто при каждой встрече мы заново удивляли этому. Удивлялись, потому что таких, как он, мы никогда не встречали. Он словно сошел со страниц книг, о которых нам рассказывал — милосердным к человеческим несовершенствам и дающим надежду на свет в мире.

Фото — Катерина Кукушкина.

— Все будет хорошо. (Большая пауза). Потом, — сказал он однажды после долгого разговора.

Так хочется верить в это: «потом». Рядом с ним это было почти осязаемо.

Три месяца назад, 4 июля, мы стояли на сцене учебного театра и плакали над последней речью Алексея Вадимовича, обращенной к нам как к курсу. Главной мыслью той его речи было пожелание нам фарта, «фарта заслуженного». В конце он простосердечно повернулся к нам и после небольшой паузы закончил все-таки пожеланием счастья. Тогда мы прощались, зная, что будем перезваниваться, встречаться.

Совсем недавно мы вновь поднялись на эту сцену, чтобы вновь попрощаться с ним, теперь навсегда.

МАРИЯ БЕРЛОВА

Своим поступлением в ГИТИС я обязана Алексею Вадимовичу.

В 2001 году на театроведческом факультете происходил настоящий ажиотаж: Бартошевич и Силюнас впервые набирали курс. На подготовительные курсы я не ходила, но пришла на собеседование перед вступительными экзаменами. В то время я работала в журнале «Балет», и у меня уже были некоторые публикации, что вызвало одобрение мастеров.

На первом вступительном экзамене по русскому языку, когда мы писали сочинение, экзаменатор предупредила: если будут исправления, никаких инициалов рядом не ставить. Я очень волновалась и по привычке, как нас учили в школе, все же поставила инициалы. Меня сняли с конкурса.

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Я приехала домой, легла прямо в одежде и долго плакала. Казалось, жизнь моя закончилась.

Вдруг раздался звонок. Я подняла трубку и услышала голос:

— Здравствуйте, Маша. Это Алексей Вадимович Бартошевич.

Не дожидаясь моего ответа, он продолжил — с принципиальностью в голосе (по-настоящему сердиться Алексей Вадимович не умел):

— Вы знаете, что сделали непростительную глупость?

Я сказала, что знаю, и уже не могла сдержать рыданий. Тогда Алексей Вадимович, с присущей ему легкостью общения, мгновенно снял напряжение:

— Ничего-ничего, все еще можно исправить.

На следующий день я приехала на театроведческий факультет и начисто переписала свое сочинение, которое, к слову сказать, было оценено на «пять».

Уже став студенткой ГИТИСа, после нашего первого семинара, я подошла к Алексею Вадимовичу, поблагодарила его и пообещала, что буду очень стараться оправдать его надежды и данный мне аванс доверия. Даже через двадцать пять лет я по-прежнему чувствую ту же благодарность и ответственность.

Надо сказать, что аванс был дан нам всем. Не знаю, связано ли это с тем, что мы были первым курсом Бартошевича и Силюнаса (к тому времени оба были уже состоявшимися учеными, критиками, педагогами с большим стажем), но нас действительно очень баловали. Мы буквально купались в их «отцовской» любви и внимании.

Иногда Алексей Вадимович звонил и предлагал сходить с ним в театр. Отказаться было невозможно: если звал сам Бартошевич, нужно было мгновенно менять планы, быстро собираться и, конечно, приехать вовремя — Алексей Вадимович был исключительно пунктуален.

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Эти походы в театр порой оказывались даже более поучительными, чем семинары по критике. Вскользь брошенные короткие, но емкие комментарии во время спектакля, деликатные, но точные реплики режиссеру по его окончании, а потом — прогулки по Москве, рассказы о детстве, молодости, зрелой жизни; об улицах, домах, спектаклях и, конечно, о людях…

Людей Алексей Вадимович любил и понимал. Он знал к ним подход, умел тонко видеть и слышать, но при этом судил о людях предельно трезво. Обида и злопамятство были ему не свойственны.

Все это закладывало в нас основу. Формировало нас не только как профессионалов, но — в первую очередь — как личностей.

Алексей Вадимович всегда щедро отдавал.

Когда мы приезжали к нему на дачу в «Отдых», — а у него была большая библиотека театральных книг и видеозаписей спектаклей (к сожалению, она сгорела позже во время пожара), — можно было взять что-то почитать или посмотреть.

Он очень поощрял, если у кого-то возникал интерес.

Потом начались розыгрыши книг на семинарах в ГИТИСе. Можно было выиграть только что вышедшую театроведческую новинку, вытянув счастливый билет… из шапки Видаса Юргевича.

На одном из первых курсов Алексей Вадимович повез нас на фестиваль «Балтийский дом» в Петербург, где мы впервые участвовали в обсуждениях спектаклей наравне с профессиональными критиками. Когда мы ехали в автобусе, я села рядом с одним известным критиком, и в разговоре она с улыбкой заметила, что Алексей Вадимович уже буквально замучил их рассказами о том, какие замечательные работы пишут его студентки.

Фото — архив Аглаи Тюниной.

Растворяясь в нас и искренне радуясь даже самым первым нашим успехам, Алексей Вадимович в то же время был по-настоящему требовательным и всегда поднимал планку очень высоко. Его «фирменная» фраза при обсуждении рецензий на семинаре — «Это симпатичная работа» — означала, что ничего особенно не получилось, но, будучи человеком очень деликатным, иначе сказать он не мог.

Мне посчастливилось писать под руководством Алексея Вадимовича и диплом, и диссертацию. Его научным принципом было: «Чем дальше пойдешь — ближе возьмешь».

Чем шире ты раскроешь контекст, тем ближе подойдешь к самой сути проблемы и сможешь рассмотреть ее в объеме.

Работа над моим дипломом, посвященном шведскому театру XVIII века — о котором в отечественном театроведении ничего не было написано, — заключалась, по сути, в одном большом разговоре. Я приехала к Алексею Вадимовичу в «Отдых», и мы провели целый день, обсуждая мою тему.

Алексей Вадимович задавал вопросы, а потом, слегка раскачиваясь, говорил с азартом:

— Ага! Посмотрите, это — во французском театре, а это — в датском!

И так продолжалось долго: от одного примера к другому, от одной страны к другой — постепенно выстраивалась целая картина. Когда вечером я села в электричку до Москвы, мой «локальный» шведский театр уже был прочно вписан в европейский контекст. Диплом написался легко и быстро.

К сожалению, последние восемь лет я жила в Америке, и наше общение с Алексеем Вадимовичем было виртуальным — в переписке, за исключением короткой встречи в 2020 году, когда я приезжала в Москву.

Фото — Катерина Кукушкина.

На вопросы о здоровье Алексей Вадимович отвечать не любил, но всегда щедро делился новостями — из театрального мира, из любимого ГИТИСа — и был по-настоящему счастлив, когда появился правнук.

Алексей Вадимович навсегда останется для меня Учителем — тем, кто верил, поддерживал и учил видеть и театр, и жизнь — сложнее, глубже и честнее. Его мудрость, доброта, внутреннее достоинство, самоирония, искренняя преданность и любовь к театру, я уверена, навсегда останутся ориентирами для всех его учеников — разных поколений.

НИКОЛАЙ БЕРМАН

Алексея Вадимовича я знал больше 20 лет — то есть больше половины своей жизни, и, как ни странно, почти четверть жизни его. Все эти годы он был для меня, кажется, самым непререкаемым и абсолютным человеческим, моральным, умственным, профессиональным авторитетом. Но и не только для меня. Все эти годы я думал о том, что он в принципе был, возможно, единственным человеком в театральной среде, про которого я не слышал не то, что ни одного плохого слова, но вообще ни одного намёка, ни одной насмешки, ни одного упоминания всуе. Он был для всех абсолютным камертоном. Все знали всегда, что где-то сейчас есть Бартошевич, и это значит, что не всё ещё потеряно, жизнь продолжается, театр жив. И в этом смысле на самом деле ничего не изменится, где-то он и сейчас есть, только совсем далеко, но в том мире, которому он отчасти всегда принадлежал.

Самое удивительное было, что его реально знали в театральном мире абсолютно все — и я больше не знаю ни одного театроведа с такой славой, человека, чьё имя наверняка слышал любой, хоть раз заходивший в театр. Всегда достаточно было сказать «Барт» (и то, что это так созвучно слову «Бард», вряд ли простое совпадение) — и все поняли бы, о ком речь.

Фото — архив Аглаи Тюниной.

Помню его первую на нашем курсе лекцию о Возрождении, на которой у всех на глаза наворачивались слёзы.

Помню, как он читал «О, римляне, сограждане, друзья», монолог Антония из «Юлия Цезаря» Шекспира так, как не прочтёт никогда ни один актёр.

Помню миллионы его историй, не все из которых можно рассказать публично, начиная с ещё детских — например, когда он пришёл на «Воскресение» Немировича, которое открывал в тот вечер заменивший заболевшего Качалова И. Я. Судаков, здороваясь с залом, и он, как вежливый человек, ему на весь зал ответил: «Здравствуйте, Илья Яковлевич!»

Помню, как он снова и снова смотрел новый спектакль по Шекспиру одного любимого им великого режиссёра и объяснял: «Я всё хочу досмотреть этот спектакль до того состояния, когда он начнёт мне нравиться, но честно говоря, эффект пока обратный».

Помню, как после слишком радикального даже для меня спектакля Майи Клечевской «Вавилон» он собрал всех в фойе и говорил извиняющимся тоном: «Понимаете, мы же сделали полякам очень много гадостей…».

Помню поездки к нему на дачу в «Отдых», когда и в 70 лет он бодро встречал нас на велосипеде. Знаменитый бюст Данте с подписью «Дантес», который подарил ему его учитель Бояджиев, получивший его от своего учителя Дживелегова. Волчья шкура у камина, уже забытого мною происхождения. Посиделки с шашлыками и чаем до позднего вечера. Он всегда встречал нас так, как будто мы были его родными внуками, — и сейчас это вспоминается, как эпизоды счастливого детства. Потом и шкура, и бюст, и его огромная библиотека сгорели вместе с домом — но он это принял с нечеловеческой и подлинно шекспировской стойкостью.

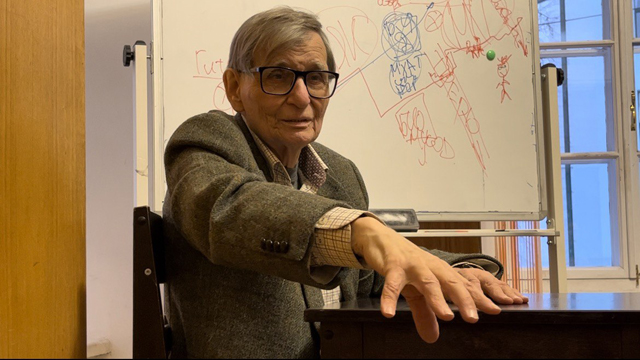

Последние годы и последние встречи (как я рад, что самая последняя из них была совсем недавно) ему было тяжело, и он был слаб, но только физически. За его интеллигентными очками, тихим голосом, в его скромном теле, таилась такая несгибаемая воля, такой твёрдый характер, каких не встречал я почти ни в ком. И более принципиального и бескомпромиссного человека я вряд ли знал и узнаю.

Фото — архив Алины Мюльбейер.

Последнее время многие по многим поводам повторяют, что ушла эпоха. На самом деле эпоха никогда не уходит одномоментно. Эпоха уходит, когда один за другим уходят люди, которые формировали наш мир, наше сознание и наши ориентиры. Да, сейчас такой момент. Это момент апокалипсиса и краха, но неизбежны в будущем и обновления, и надежды. Так было и у Шекспира, и особенно в «Буре», которую даже на фоне других пьес так любил Алексей Вадимович. Обновления, которые будут возможны, пока будет жива наша память.

Такие люди, как Барт, не уходят. Они не приходили, они просто были с нами всегда — и будут в нас.

Мы созданы из вещества того же,

Что наши сны. И сном окружена

Вся наша маленькая жизнь.

Дальше — сами.

ЕВГЕНИЯ НОЗДРАЧЕВА

Так несправедливо писать об Алексее Вадимовиче в прошедшем времени. Он призывал нас, своих учеников, к точности и строгости, требовал охотиться только за верными словами и смыслами. И в этом тексте хочется быть хорошей ученицей своего мастера. Правда, боюсь, Алексей Вадимович, для признания в горе и любви подходящих слов может и не существует вовсе. Но буду искать. Думаю, теперь поиск этих слов со мной навсегда.

Горе. Одно сообщение — и по-настоящему ощущаешь смысл этих огромных понятий: «никогда» и «навсегда». Алексей Вадимович не любил громкие слова, но оглядываясь на совсем недавнее прошлое, обнаруживаю еще одно более оглушающее — «легенда». Так странно, это тяжеловесное и бронзовое, казалось бы, совсем неподходящее скромному и деликатному Алексею Вадимовичу. Но ведь иначе теперь не назвать это большое повествование великого рассказчика, влюбленного в собственную жизнь.

Фото — архив Аглаи Тюниной.

«Это была по-настоящему счастливая жизнь», — говорил Алексей Вадимович о мхатовском детстве, о великих гитисовских учителях, о дружбе длиной в жизнь, о заповедном Институте искусствознания, о взаимно обожаемых студентах, о сотнях просмотренных спектаклей. В умении подмечать красоту жизни АВ был безупречен, хотя опасался показаться сентиментальным. Мы же замирали, как только за крупными стеклами очков вспыхивал мальчишеский огонек вдохновения, и АВ начинал торопливо, но только вдумчиво и последовательно ветвить мысль. Каждый раз это был блестящий рассказ с неизменной присказкой: «И так далее, и так далее». И действительно, казалось, этим рассказам не будет конца. Как легко было верить в эту невозможную бесконечность.

Никогда Алексей Вадимович не позволял себе случайного комментария, не заполнял паузу шелестом бесполезного. Все знают об артистическом дебюте перед его великим дедом Василием Ивановичем Качаловым — том самом провальном чтении «Медного всадника». Но часто свои истории АВ дарил вовсе не только как театральные байки. Рассказом о сумасшедшей влюбленности Алисы Коонен в того же Василия Ивановича АВ заразил нас любовью к чтению дневников и мемуаров. «Читайте дневники, дорогие, это упоительное чтение».

В ответ на призыв я как-то пригласила Алексея Вадимовича на спектакль по мной отобранным записям из дневников Булгакова и его окружения. И АВ пришел, несмотря на проливной июльский дождь, несмотря на то, что в этот-то раз ни на какую дачную электричку вежливо заторопиться не получилось бы, как он иногда делал, чтобы не мучиться подбором правдивых и при этом деликатных слов. Алексей Вадимович не только не сбежал, после «занавеса» мы еще долго с актерами и зрителями слушали захватывающие рассказы об авторах только что прозвучавших дневников, с которыми АВ был лично знаком. Рассказал, как в крохотной комнатушке на улице Горького толпой — по очереди, передавая страницу за страницей, читали полученную от Елены Сергеевны авторскую рукопись «Мастера и Маргариты», делился воспоминаниями о булгаковской Москве своего детства и невероятном времени, которое так явно чувствовал. И, конечно, особенно берегу сказанное уже лично в тот же вечер по пути к метро: «Женя, это очень здорово — то, чем вы занимаетесь». В этих словах было много больше, чем отклик на спектакль.

Алексей Вадимович заклинал смотреть на людей, «отмеченных божественной печатью», снизу вверх, без заносчивости и презрения. И действительно, АВ особенным образом относился ко всем людям искусства, понимал и принимал их, часто опуская человеческое несовершенство, прилагал серьезные усилия в поиске оправдания и, кажется, никогда не сдавался в поисках театральной радости. Поэтому все его тексты, даже лаконичные, но емкие комментарии становились событиями и так ценны.

Фото — архив Аглаи Тюниной.

Сколько стойкости, терпения и силы воли было в упрямстве принимать жизнь равной ей самой без наивного отрицания черных страниц. О них Алексей Вадимович рассказывал чуть более выцветшим голосом, крайне сдержанно, но еще более ответственно подбирая слова. Вопрос «А что сказал бы АВ?» — быстро стал компасом с идеально выстроенными понятиями о добре и зле, пониманием гармонии Вселенной и абсолюта любви. Алексей Вадимович поразительным образом был настолько же ренессансным человеком яркого, карнавального театра Шекспира, насколько тихой и чуткой была сама его подлинно чеховская душа. «Вот снег идет. Какой смысл?» — как радостно Алексей Вадимович подкидывал нам эту реплику Тузенбаха в моменты, когда мы впадали в экзистенциальные переживания и в очередной раз уставали от искусства или вроде того.

И всё же дороги мы были Алексею Вадимовичу такими, какими были. Он никогда не позволял в этом сомневаться. АВ так же открыто говорил о любви к нам, как талантливо он признавался в любви и театру. «Эссейчики» — как он называл особенный формат текстов вовсе не о театре, а на безрассудно вольную тему — иногда радовали нашего мастера куда больше, чем некоторые курсовые по реконструкции вопреки здравой педагогике. И это было самым большим счастьем.

Алексей Вадимович находил слова утешения, когда, казалось, нет этих слов. Он сам был утешением, верой и доказательством невозможного. Кто же теперь подскажет эти необходимые слова? Не думаю, что счастье присутствия в этой прекрасной жизни может хоть чуть убаюкать боль и сколько-то стать успокоением, как ни старайся. Время, лечи! Но Алексей Вадимович был вне его. Потому так трагично это прошедшее время навсегда приговорившее обращаться теперь к прошлому и только — внимательной памятью, великой благодарностью и безусловной любовью.

МАТВЕЙ ТРУБЕЦКОЙ

На могиле Лоуренса Оливье по его просьбе высечена надпись: «Он был забавным». У Алексея Вадимовича есть статья с таким же названием. Сам он был не только забавным, но и добрым, аккуратным, чутким, заботливым, мудрым, чудовищно скромным и бесконечно честным. Одним словом — джентльмен. Это подтвердит любой, кто его знал. Но в первую очередь он оставался и останется любимым. Я не знаю ни одного человека, который не испытывал бы благоговейного трепета при упоминании его имени. Он был бы Гамлетом, который простил всех: и Клавдия, и Гертруду, и остальных. Простил и полюбил. Его Любовь не была требовательной, обжигающей или довлеющей. Она была обезоруживающей.

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Однажды он объяснял нам, почему в искусстве всегда будет надежда: «Надежда умрет в тот момент, когда кто-нибудь докажет, что Бога нет». Пока, к счастью, никто этого не сделал. А если бы это и случилось, он бы доказал обратное.

Он с самого начала знал, что я хочу быть режиссером, а не театроведом, и ни разу даже намеком не упрекнул меня в этом. До сих пор не знаю, задевало ли его это. Хотя все помнят его слова о том, что каждый настоящий театровед когда-то мечтал быть актером. В середине 4 курса — о чудо! — во мне проснулась любовь к профессии, которой он так осторожно старался нас научить. Он никогда не объяснял нам, как правильно, наоборот, — он давал понять, как неправильно и недопустимо. Его лучший, самый наглядный и запоминающийся урок — это он сам, его поведение, его манеры. Иногда само присутствие человека меняет воздух вокруг.

Он так много помнил и знал, с такой легкостью рассказывал о спектаклях 50-летней давности, что казалось, будто он жил вечно. Теперь так не кажется. Он будет жить вечно. Слишком много людей в мире хранят в своей душе частичку его Любви. Как называется явление, противоположное крестражу?

Один из последних спектаклей, который он видел, — это новый «Гамлет» кудряшей в ГИТИСе. В нем Гамлет отказывается от выбора, отказывается отвечать на гамлетовский вопрос, говоря: «Быть или не быть? Вопрос снимается». Алексей Вадимович не был склонен к публичным заявлениям или другим пафосным гражданским поступкам. Он никогда не рвался к власти или любым управляющим должностям (хотя их ему постоянно предлагали и предлагали), он не был общественным «бойцом» и тем более политическим деятелем. Но в глубине души он всегда был категоричен и однозначен в своих оценках. Он не прощал пошлости и глупости, хотя мог и не говорить об этом. Мы это понимали и без слов. Он учил нас внутренней стойкости и непоколебимой вере в собственные убеждения.

Фото — архив Катерины Кукушкиной.

Никогда не забуду его фразу: «Театр — искусство простодушное». То есть простое, легкое, наивное, искреннее, лишенное назидательности, дешевого пафоса, высокомерия и бессмысленных умствований. Так, и он сам был наивно-простодушным и оттого, надеюсь, счастливым. В нем внешняя застенчивость сочеталась с колоссальной проницательностью. Казалось, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Иногда было мучительно видеть полное отсутствие эмоций на его лице, из-за чего было невозможно понять его настоящее отношение к предмету разговора. А когда он начинал говорить, мы слышали, что он говорит лишь частичку того, что думает. Он никогда не учил ругать — «ругать каждый дурак сможет», — он учил искать светлое, хорошее, удачное даже там, где его, как кажется, нет вообще.

Одно из моих открытий о театре за 4 года рядом с ним заключается в том, что в театре главное — тишина. Ведь тишина — это разговор с бесконечностью. При обсуждении учебных работ он редко цеплялся к отдельным словам (чаще — к мыслям), но если такое происходило, на то был веский повод. Как-то он заповедовал не использовать в контексте спектакля слово «задумка». Потому что задумка — человеческая, а замысел — Божий.

При каждом прощании он поднимал руку и с легкой улыбкой неизменно говорил: «Привет». А потом, при встрече, мы слышали то же самое, будто никуда и не расходились. Нет, Алексей Вадимович, мы не прощаемся, ведь Вы никуда не ушли. Это мы как не успевали за Вами, так и не успеваем. Но будем стараться. Продолжайте верить в нас, как Вы верили в каждого до самого конца.

Прости. Прощай. Привет.

ЛЮБОВЬ АДМАЕВА

Москва, станция метро Арбатская, достаточно длинный эскалатор. Выхожу в сторону кинотеатра Художественный. Ныряю в подземный переход — еще 100 метров и оказываюсь на Малом Кисловском. Открываю дверь родного ГИТИСа, прикладываю пропуск, прохожу рядом с излюбленным межлекционным местом отдыха студентов — гитисовским сквериком. Затем — кафедра иностранных языков; справа огибаю основной корпус и через несколько шагов медленно поднимаюсь по ступенькам и открываю дверь театроведческого факультета. Здесь, как и прежде, пульсирует, рефлексирует дух науки и творчества. Оказываюсь перед 23 аудиторией. Касаюсь ручки двери и, слегка подтолкнув, открываю ее. Передо мной — небольшая, почти камерная аудитория с освещенными косыми лучами солнца столами. В одночасье это пространство оживает… начинает наполняться знакомым бархатным интеллигентным голосом и неповторимой, своеобразной, одухотворенной театром интонацией… Прислушиваюсь!.. Полифония студенческого щебетания оттеняется почти мистической, притягательно обволакивающей аурой голоса Мастера. И вдруг за совсем незамысловатыми студенческими столами и стульями небольшой аудитории открывается необъятная Вселенная зарубежного театра, проводником в которой навсегда останется Алексей Вадимович Бартошевич.

Фото — архив Анастасии Равчеевой.

Наши лекционные и семинарские занятия, несмотря на свою образовательную требовательность, всегда проходили в доброй и доверительной, «домашней» атмосфере. С первого курса мы изменяли пространство аудитории, расставляя столы по кругу, чтобы видеть и слышать друг друга, находясь в едином интеллектуально-творческом поле, возглавляемом Алексеем Вадимовичем. Театроведческое образование коренным образом отличается от какого-либо другого. Нам, еще не оперившимся птенцам, было предоставлено право формирования самостоятельной точки зрения и возможность открыто высказывать ее, даже в том случае, если мысль была ошибочной или неточной. Мы понимали, что именно такой преподавательский принцип заключает в себе высшее доверие Мастера к своим ученикам, поэтому и степень ответственности за формирование собственных взглядов многократно возрастала. Стремясь постичь искусство театроведения в целом и театральной критики в частности, нас учили находить точные, лаконичные, четко ограняющие мысль и меткие выражения. Чувствовать поэзию каждой фразы, различать смыслообразующие аспекты произведения, видеть их потенциальную глубину, иногда даже 2 вопреки устоявшемуся о них мнению. В этом и заключается профессиональное мастерство: в облечении сути в слова; смысла — в гипотезу. Мы даже не осознавали, как в нас ненавязчиво вырабатывались навыки тонкого чувствования материала, умения его аналитически обрабатывать, чтобы затем, в доступной форме выразив их на бумаге, передать читателю. Перед нами постоянно был пример Алексея Вадимовича Бартошевича — профессионального владения энциклопедическими знаниями, которые всегда своевременно им использовались в формировании необходимого художественного образа. Он открыл для нас поэтику мировой художественной культуры. Мастер очень часто декламировал строки из «Вакханалии» Б. Пастернака так искусно, что, казалось, прочесть их как-то иначе было невозможно. Однако и сами лекции Алексея Вадимовича всегда представляли собой некий поэтический моноспектакль, который, хотелось бы, чтобы никогда не заканчивался…

Фото — архив Катерины Кукушкиной.

Я прохожу турникет, выхожу из ГИТИСа. Снова ныряю в метро, окунаюсь в рутину повседневных бытовых и рабочих проблем, но внутренний диалог с Алексеем Вадимовичем не прекращается и всегда является источником вдохновения. Меня переполняют разные чувства: благодарность за то, что я училась в его мастерской, и гордость за то, что продолжаю оставаться его ученицей.

КАТЕРИНА КУКУШКИНА

С какой музыкой засыпал вечным сном Бартошевич?

17 октября, Миусское. Иду по тропе и злюсь на то, что я еще такой ребенок, потому что злюсь на саму невозможность. Все: нет больше ни разговоров о театре, ни семинаров в ГИТИСе, ради которых находил смысл писать тексты (зная, что Мастерам никогда не все равно), ни самой музыки. Было очень тихо.

О музыке. На втором курсе я писала работу о Федерико Гарсиа Лорке. Главной мыслью текста было несправедливое наступление смерти Творца. После ее обсуждения на семинаре Алексей Вадимович прислал мне на почту аудиофайлы 14-й симфонии Шостаковича с подписью: «Катя, 14-я когда-то меня перевернула. Если хотите, можно поговорить о ней».

Мы говорили о ней, и не раз. Симфония была положена на стихи, в которых фигурировала, витала смерть между изощренными музыкальными фразами. Первая и вторая части начинались со строк Федерико Гарсиа Лорки: «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули…» и «Смерть вошла и ушла из таверны». И дальше, что называется, по тексту…

Но почему именно эта симфония так ему запомнилась? Мрачная, взрывная, не земная, но будто и не небесная. Снова Алексей Вадимович про нее говорил, то вспоминая живой концерт в Московской филармонии, то рассуждая о музыкальной партитуре Шостаковича. Что она в нем перевернула — больше не узнать. А, может, получится понять со слов учеников и близких (почти синонимичное)?

Фото — архив Катерины Кукушкиной.

Есть сомнения. Но…

В недавней поездке в Китай мне рассказали о пословице — 斯人虽逝,风范长存 — по смыслу близкое к «человек живет, пока о нем помнят». С момента поступления я слышу в голове узнаваемые реплики Алексея Вадимовича: и сказанные лишь однажды, и те, что были произнесены между делом. «Что вы, что вы», «и так далее, и так далее», «в сущности», «привет», «пардон», «симпатичная работа» и еще много чего другого.

Помню и сон. Он мне приснился год назад: там был величественных размеров театр, с широкими имперскими колоннами и просторными золотистыми залами. В нем эхом раздавались визги какого-то режиссера: он диктовал команды несчастным актерам и постановочному цеху. Проскальзывает мысль: «здесь я не к месту» — и выхожу из здания.

Светило яркое солнце, и вдалеке я узнала Алексея Вадимовича. Он проходил по саду («Мы словно бродим / В таинственном и дивном лабиринте…»), и, проходя ажурные трельяжи, читал со свойственной ему артистичностью лекцию о «Буре», кажется. Была (и есть) полная уверенность, что здесь, с ним театр-то и жил, пока в здании он был будто в закупоренной пробирке, несмотря на его громадные величины.

И ладно, если бы это был просто образ, созданный подсознанием. Но это на самом деле был он, Мастер, таким его видели многие из нас и будут помнить, пересобирая по памяти уникальные моменты встречи, дружбы или совместно прожитой судьбы.

Сентябрь 2024. Признаться, поглядывала за реакцией Алексея Вадимовича во время просмотра «Гамлета» мастерской Кудряшова — чтобы понять, разделяем ли мы мнение о спектакле. Мне нравились гамлетовские конвульсии и нежные песни Офелии, но вдруг я совсем чего-то не понимаю? Мне нравилось, что ошибка Гамлета — в его бессмертии, это звучало как новая театральная формула, открытая режиссером Татьяной Тарасовой для студентов знаменитого третьего этажа ГИТИС. Но оказалось, что открытие куда масштабнее, чем пространство режиссерского факультета. Потому что после спектакля Алексей Вадимович подытожил — наступило время для Гамлета. Значит, что все в нашем мире циклично.

Фото — архив Катерины Кукушкиной.

Февраль 2025. Я и подруга с курса сидим в его однокомнатной квартире на Маяковской, говорим о дипломе и предстоящем выпуске. На 85-летие мы подарили Барту станцию «Алиса», с которой он слушал аудиокниги, лекции, радиопередачи и музыку — с декабря она честно выполняла ежедневную работу, стоя на тумбе. Так и на февральской встрече: «Алиса, включи 6-ую симфонию Чайковского». Последнюю симфонию великого композитора.

Прослушали вместе всю первую часть. Молча.

Сейчас мне кажется, что большинство наших разговоров — на курсе о театре, между делом о рутине или лично про личное — сводилось к двум абсолютным величинам: смерти и бессмертию, где для принятия и одного, и второго нужна невероятная человеческая мудрость. От конца до возрождения долгий путь.

Жизнь Алексея Вадимовича хочется продолжить любыми возможными способами. Нас учили через строки. Возможно поэтому появилось такое большое количество некрологов о дорогом и горячо всеми любимом Мастере. Но вряд ли бы он хотел, чтобы с каждым написанным текстом мы конституировали трагедию невозвратности. Есть же наши воспоминания…

Еще одна известная фраза Барта, которую особенно берегу — «Так писать нельзя». Он ее говорил в большом огорчении, когда работа не удавалась.

«Так» писать не будем, Алексей Вадимович. Даю слово.

Фото — Катерина Кукушкина.

«Все та же декорация. Но нет

ни занавесей, ни картин на стенах.

Смеркается. Не зажигают свет.

И странные клубящиеся тени

усугубляют чувство пустоты,

тоски и безотчетного смятенья.»

Тимур Кибиров

Спасибо ученикам, с такой любовью и благодарностью рассказавшими о своём Учителе!

Светлая память!