В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ… Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

Абрам Акимович Гозенпуд читал театроведам курс лекций по музыкальному театру. Читал академично, строго хронологически, ничего не пропуская, насыщая рассказ максимумом информации. И не удивительно, ведь он сам же историю отечественного театра и написал — семь увесистых томов: от истоков до Глинки и далее, весь девятнадцатый и половина двадцатого века (до 1941 года). Сами лекции ему, похоже, удовольствия не доставляли, он дотошно излагал хорошо известный ему материал, как бы внутренне удивляясь и раздражаясь, что остальные этого могут не знать. При этом Абрам Акимович был замечательным рассказчиком в камерной дружеской обстановке, даже бытовую речь снабжал бесконечным количеством цитат из авторов от античности до наших дней. За цитаты всегда извинялся, говорил, что не виноват, если все уже сказано по любому поводу до него и лучше него. Беда в том, что, в отличие от многих других среднестатистических граждан, он все прочитанное — помнил, держал в активе, в живой речи. А читал он много, да еще на основных европейских языках. Он даже анекдоты, коих был большой знаток и любитель, мог рассказывать на языке оригинала.

Он был человеком уникальных способностей и энциклопедических знаний. Круг его интересов чрезвычайно широк: он являлся автором музыковедческих, филологических, театроведческих работ, выступал как переводчик Мицкевича и Шекспира, Гауптмана и Леси Украинки, Шиллера и Хольберга. Преподавал в вузах Киева (где родился) и Свердловска, трудился завлитом Малого театра в Москве, возглавлял кабинет музыкального театра ВТО. С 1953 года поселился в Ленинграде, стал старшим научным сотрудником сектора музыки в институте на Исаакиевской, 5 — нынешнем РИИИ.

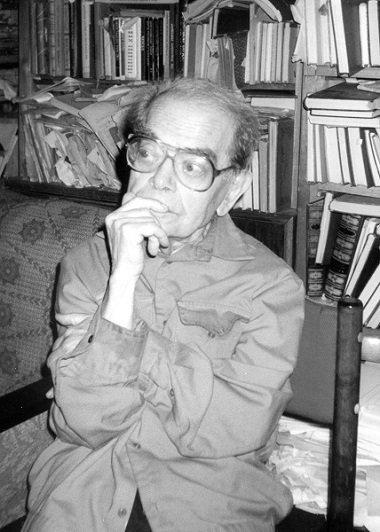

С 1979 года — на Моховой. Здесь и свела нас судьба — Абрам Акимович руководил сначала моим дипломом, потом диссертацией. Мы встречались у него дома — в квартире на Пушкарской, затем, после переезда, на Шпалерной. Каждый сантиметр любой его квартиры был отдан книгам. Гозенпуд существовал при них, где-нибудь на табуретке. Стены от пола до потолка оккупировались дощатыми стеллажами, когда стен не хватало, стеллажи начинали ставить поперек, комнаты превращались в лабиринты с узкими проходами, сквозь которые можно только протискиваться. Книги на полках стояли, лежали, торчали, свисали. Все свидетельствовало о том, что их читали и перечитывали, ими постоянно пользовались, они имели вид рыхлый и пухлый и пестрели закладками. Библиотека была огромной, на много тысяч томов. Абрам Акимович говорил, что это вторая его библиотека, собранная с нуля. Первая — больше и полнее — сгорела во время войны в Киеве.

Он часто рассказывал о театральных впечатлениях юности и не любил современный театр, особенно режиссуру, хотя спектакли посещал исправно, во всяком случае, премьеры Мариинского театра. Валерий Гергиев относился к нему уважительно, привечал, помню, даже премии какой-то удостоил, а Абрам Акимович был всегда настроен несколько скептически. Скепсис вообще лежал в основе его миросозерцания. Он не раз повторял, что нашел продолжение античной формулы «Все течет, все изменяется». И торжественно добавлял: «К худшему».

Он видел Михаила Чехова в роли Хлестакова и уверился, что любые другие впечатления и достижения никогда не смогут с этим сравниться. Чехова—Хлестакова он очень выразительно и темпераментно показывал, просто не мог удержаться. Особенно часто — сцену вранья. Заново поражался, как варьировалась игра актера от спектакля к спектаклю. Арбуз за 500 рублей то представал как фрукт-гигант, выше человеческого роста, то вдруг наоборот — сокращался до размеров наперстка, то получал вид треугольника. «Это было гениально, гениально», — говорил Абрам Акимович и обязательно добавлял, что сегодня таких артистов нет и спектаклей таких нет.

Становилось понятно, почему сегодняшнее искусство подвергалось едва ли не остракизму. Но в любом случае, это были горячие чувства. На поверхностный взгляд казалось, что Гозенпуд чисто кабинетный ученый, написавший за свою долгую жизнь (он умер в 96 лет) десятки книг, человек, настроенный эпически. Ничуть не бывало. Ему было мало находиться среди фолиантов — художественная практика его все равно волновала. Ведь для современного ему театра он сочинил либретто оперы В. Шебалина «Укрощение строптивой» и не случайно выступал как музыкальный и театральный критик, а не только как ученый, легко пишущий книги одну толще другой. А еще он любил Агату Кристи и намеревался создать историю английского детектива.

Неугасаемая жажда знаний не оставляла его ни в молодости, ни в старости. Поэтому казалось, что старости нет — он всегда выглядел одинаково. И всегда работал. Не каждый может похвастаться изданным библиографическим указателем трудов, в котором перечень заканчивается на цифре 367. Но это 1979 год издания (к семидесятилетнему юбилею), впереди еще было более двадцати лет — четверть века! — активной деятельности, десятки книг, и теперь этот указатель далеко не полон. Нет в нем еще работы о И. Ершове, о постановках Вагнера на русской сцене, о Доме Энгельгардта, не издан на тот момент Оперный словарь…

Фундаментальные исторические труды и популярные брошюры, статьи, публикации, переводы — разнообразие жанров и способов донесения до читателя всегда волнующего его художественного мира, всегда интересующего его факта, информации, сведений. Трудно сегодня найти аналоги такой деятельности, такой продуктивности, подобной заинтересованности — научной и публицистической — в исследовании творческого мира. Абрам Акимович Гозенпуд — уходящая натура. Ушедшая.

2014 г.

Комментарии (0)