«Эссе об умирании».

Борис Никитин и компания It’s the real thing studios (Швейцария) в рамках XXII Фестиваля NET (Новый Европейский театр).

Автор пьесы, режиссер и перформер Борис Никитин.

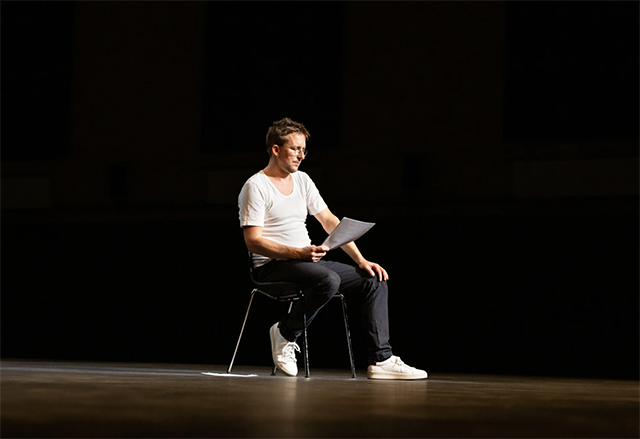

Прежде чем начать читать, он будто бы собирается с духом. Готов ли он к обнажению души? Его текст — это откровение, история болезни и смерти его отца, история его собственных переживаний и мыслей, сопровождающих этот процесс. Он читает по бумажке. Весь час. Он — Борис Никитин: швейцарский режиссер, драматург, потомок Афанасия Никитина и внук русского аристократа из Одессы. А на белых листках — его «Эссе об умирании». Он выходит на сцену один. Он в синих джинсах, в безупречно белых кроссовках и белоснежной футболке. Простой образ для непростого разговора, облаченного в художественную форму. Этот зазор между художественностью и документальностью, вымыслом и реальностью Никитин будет сохранять на протяжении всего спектакля, иногда увеличивая расстояние, иногда приближая, то ища прямой контакт со зрителем, то уходя в свой текст.

Сцена из спектакля.

Фото — архив фестиваля.

Его эссе родилось не сразу. Через несколько дней после смерти отца он пишет текст — монолог Гамлета. Никитин и сам становится Гамлетом, анализирующим смерть отца, пытающимся умом дойти до самой сути, чтобы в итоге найти в ней жизнь и выбрать «быть». Его отец тоже, несмотря на признание поражения, перед смертью выбирает в гамлетовском вопросе первое. Несмотря на то что по законам Швейцарии каждый тяжело больной человек может добровольно уйти из жизни. Собственно, с этого и начинается история болезни и эссе. Узнав о своем диагнозе, который неизбежно приведет к полному параличу, некогда телесно крепкий и боготворящий свое физическое совершенство отец сообщает по телефону о желании совершить эвтаназию.

Но гамлетовское «быть» в «Эссе» не только в этом. Оно скорее в «быть или не быть собой?». Для самого Никитина этот вопрос стоял особенно остро, когда, будучи юношей, он пытался осознать свою гомосексуальность. Что такое реальность, когда не только все вокруг, но и ты сам отвергаешь самого себя и свою природу. Борис Никитин зеркалит свой каминг-аут перед отцом и его признанием в нежелании больше жить. Для них обоих — это откровение и момент уязвимости, ожидание непонимания и неприятия себя другими, самыми близкими людьми, чье осуждение еще более болезненно. Ведь всегда кажется, что любая человеческая слабость непростительна.

Но как зеркало превращает Олю в Яло, а Попугая в Йагупопа, так и здесь оболочка уязвимости отражается с точностью до наоборот. Чтобы сохранить себя, Никитину пришлось соединить себя и свою телесность, в то время как отцу — отделиться от собственного угасающего тела. Когда-то заядлый спортсмен, теперь он вынужден круглосуточно находиться в компании сиделки, которая помогает ему абсолютно во всем. Никитин дважды в подробностях рассказывает обязанности сиделки. И единственное движение, которое он делает во время перформанса, это долгое и медленное движение головой из стороны в сторону — то единственное, что еще мог сделать его отец. «Мир внешний и мир внутри существуют вразнобой» — то, что объединяет отца и сына. Внешность — обманчива. Физическая слабость не равна внутренней, а внешняя мужественность не отвечает за сексуальность.

Каминг-аут по Борису Никитину — это не только признание в своей сексуальности, но и straight talk, заявление о своей индивидуальности, как бы она ни была выражена: в вере, в политических убеждениях, в мировоззрении, которое не совпадает с общепринятым или кажется слишком устаревшим или прогрессивным. Это признание делает нас уязвимыми, но именно оно трансформирует нашу слабость в силу. Здесь, конечно, на ум приходит движение mee too, отголоски резонанса которого слышны даже в России. Но Никитин говорит не только об этом. Признание в непопулярной политической или социальной идее может породить обратную поддержке реакцию — «культуру отмены». И этот риск современному человеку, вне зависимости от степени его известности и медийности, приходится учитывать на каждом шагу.

Борис Никитин — далеко не актер, и даже перформером его можно назвать с натяжкой. «Эссе об умирании» — это читка, где автор и исполнитель как хороший драматург правильно расставил паузы. Иногда он останавливается, чтобы вглядеться в лица зрителей, что, и правда, трогает и устанавливает контакт. Иногда он задумчиво смотрит в свой текст, но скорее даже изображает задумчивость. И это, пожалуй, уже лишнее. Но эти паузы и делают спектакль. Время на раздумья так редко дается зрителю во время спектакля, а жаль. По окончании спектакля сразу оказываешься в обыкновенной московской спешке, да и спектакли будто подхватили городскую суету. Возможно, и поэтому Никитин выбирает форму «медленного чтения». Чтения текста написанного.

Есть вещи, о которых легче написать, чем сказать. От этого и популярность всевозможных мессенджеров, и отсюда же, как ни странно, хейт-культура в соцсетях. Есть в письменном сообщении некая свобода и отстранение. Писать — не есть сказать, читать — не равно рассказывать. Текст и читающий существуют отдельно друг от друга, чтец — только медиум. А автором ты являешься только в момент письма. А единым целым с мыслью — только во время его обдумывания. Реальность превратилась в акт искусства, в котором можно спрятать свои мысли и чувства и спрятаться самому, но только на время.

Борис Никитин выходит на сцену, садится на стул и читает по бумажке «Эссе об умирании» в одиноком луче света. Больше ничего не происходит. Вовне. А внутри… Зал сидит не шелохнувшись. Абсолютная тишина. Странная, без напряжения. Ей бы подошел эпитет «глубокая». Кажется, каждый в зале думает о чем-то своем и ведет свой диалог с Борисом Никитиным. Да и наверняка не только с ним.

P. S. Несколько лет назад у меня умерла бабушка, а затем дедушка. С разницей в два года, в один и тот же месяц. Бабушка умирала долго, но будто только физически. Она была в разуме, в сознании, все помнила и понимала. Она не хотела жить уже несколько лет, потому что это была не та жизнь, к которой она привыкла. А дедушка, как говорят в семье, сгорел как спичка, уже не понимая, где он, кто мы и кто он сам. Но до этого он обожал жизнь и не хотел с ней прощаться, даже боялся этого, хоть и не говорил никогда об этом. Мы не были по-настоящему близки ни с дедушкой, ни с бабушкой. И теперь я думаю, а что, если бы они могли сами выбрать, когда уйти? А что, если бы однажды мы нашли силы поговорить друг с другом? А что, если бы страха не существовало?

Комментарии (0)