«Вы в моей биографии», — говорил один старый режиссер.

Есть люди, которые описывают свою биографию как череду прочитанного, книги для многих являются собственно жизнью (вспомним «Сонечку»). Пару лет назад в НЛО вышло издание «Книги, годы, жизнь. Автобиография советского читателя» Натальи Русовой. Тогда я сразу подумала: хорошо бы понять, а есть ли важная зрительская биография (люди, годы, спектакли) — или остались только названия и программки в шкафах. И мы решили опросить театральных зрителей. Просто зрителей, которые всю жизнь ходили в театр.

«Какие спектакли в вашей биографии?» — спрашивали мы наших знакомых, перефразируя старого режиссера. Нет, речь не шла о профессии, речь шла о зрительском опыте, ставшем опытом жизни. «Какие спектакли делали вас? Или это выдумка?» — спрашивали мы. Кто-то отказывался, кто-то отвечал.

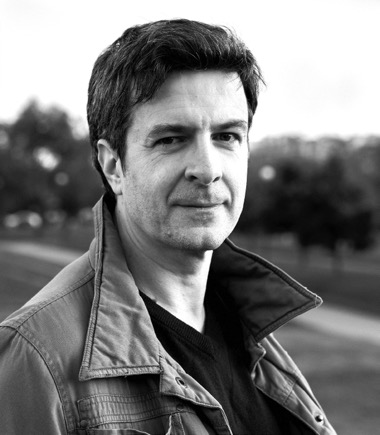

Но по дороге захотелось узнать о зрительском опыте и собственно театральных людей (среди актеров мало кто остается зрителем, продолжает ходить в театр, и первые среди всех — Игорь Гордин и Александр Новиков, поэтому они здесь). Так круг расширился, а потом прирос и критиками, нами самими…

К сожалению, мы не узнали зрительские биографии тех, кто живет в Сибири, на Урале, в Поволжье, во многих регионах, где были свои властители дум. Но все впереди, ЕБЖ и если этот раздел приглянется читателям и коллегам.

Театральная память короче книжной: книга остается на полке, ее можно перечитать. Спектакль исчезает и остается только в зрительской памяти. Фотографии даже из 70-х можно найти с трудом, журнала в Ленинграде не существовало, то есть чеховское «забудут нас, забудут наши голоса» много десятилетий было написано на роду всем спектаклям… Эта небольшая подборка — попытка сохранить мгновения зрительских автобиографий. Потому что все исчезает.

Марина ДМИТРЕВСКАЯ

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

Мне кажется, мое личное рождение как зрителя произошло не в детстве, а в конце седьмого класса. В детстве я думал, что театр — это некая повинность. Хотя я смотрел весь набор ленинградского ребенка того времени: «Малыш и Карлсон», «Трубадур и его друзья», «Снежную королеву» в Театре им. Ленсовета, «Емелино счастье» и «Белоснежку и семь гномов» в Театре им. Ленинского комсомола, музыкальные спектакли, но все равно какого-то ожога этот театр не производил. А случился он в финале седьмого класса на спектакле «Забыть Герострата» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. И этот спектакль сыграл в моей судьбе, наверное, самую главную роль. Это был такой сильнейший эмоциональный удар, который мне сложно с чем-то сравнить. Выйдя из театра, я словил это ощущение: что вот какой-то человек стоит на сцене, говорит слова — и что-то происходит. И в тебя попадают эти слова. И мне захотелось «туда». На сцену. На самом деле вот эти два слова «захотелось туда» — один из самых важных критериев оценки спектакля, как мне кажется. Возможно, даже решающий критерий. Потому что ты сидишь в зале и ты или хочешь «туда», или хочешь «оттуда».

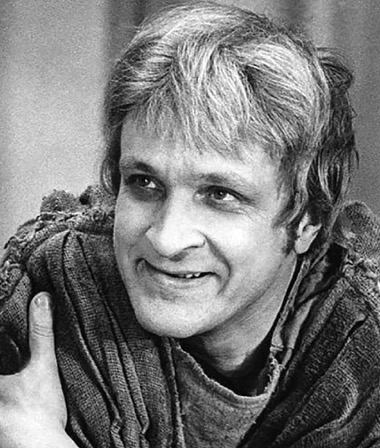

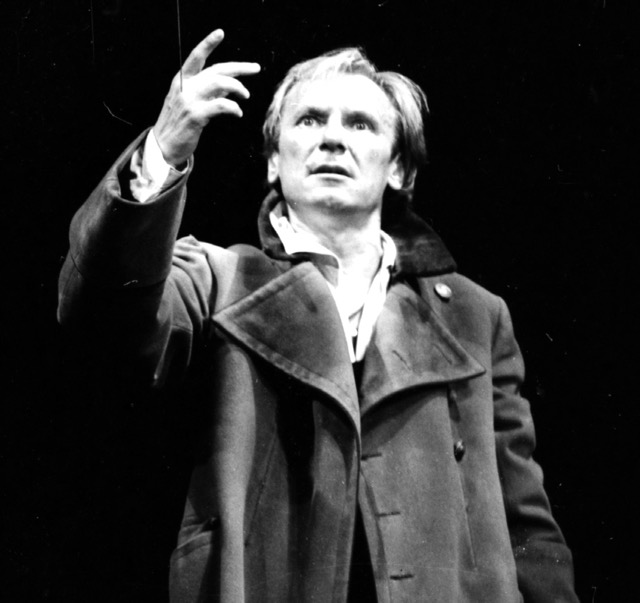

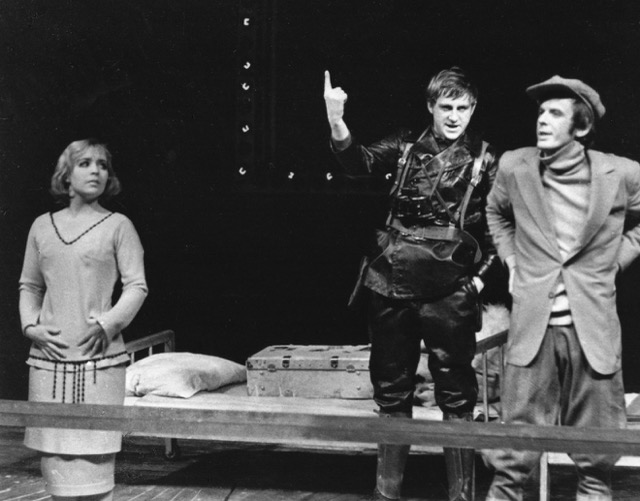

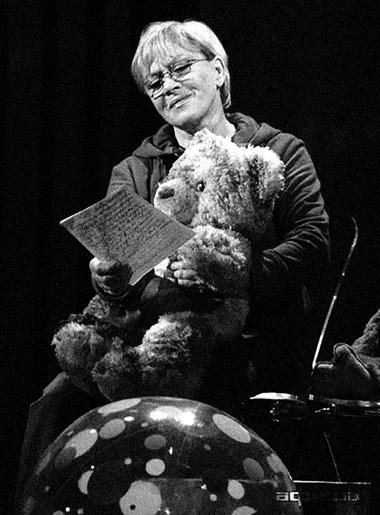

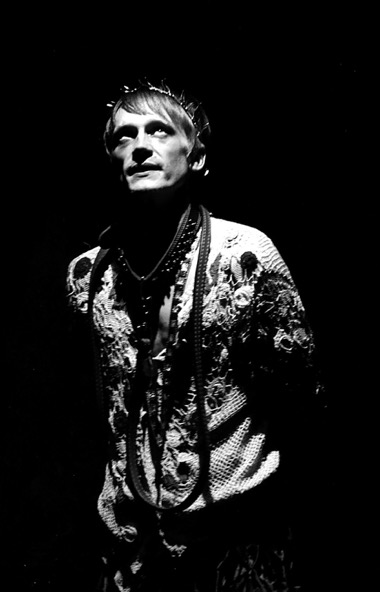

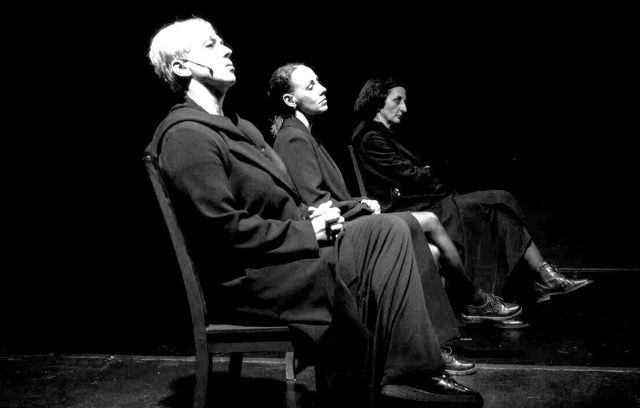

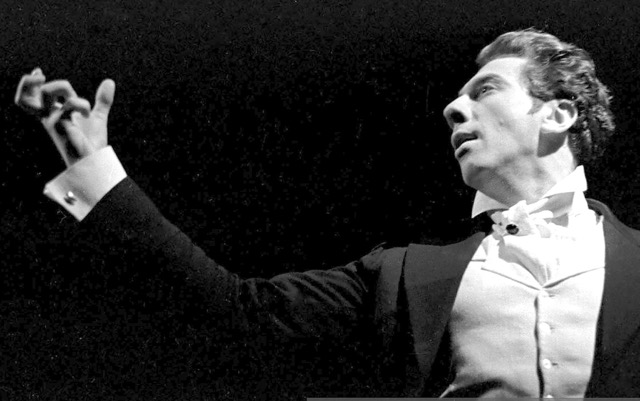

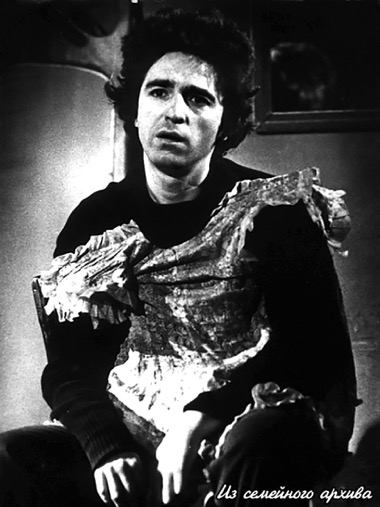

С. Ландграф (Герострат). «Забыть Герострата» (1972). Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Фото Н. Аловерт

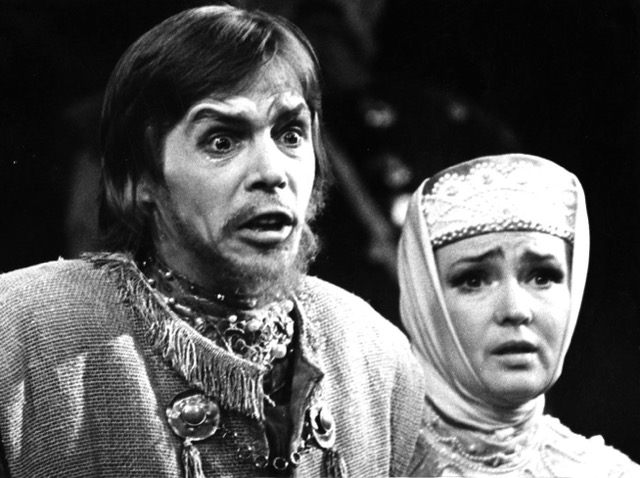

Геростата играл Станислав Николаевич Ландграф. И с этого дня начались неприлично частые посещения Комиссаржевки. Я был там, наверное, семь раз в неделю. На всех спектаклях. Комиссаржевка времен Агамирзяна имела на меня колоссальное эмоциональное воздействие в мои тринадцать лет. Но я уже тогда понимал неоднородность их репертуара. Я понимал, что в этом театре идут «Цари» — трилогия Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного, «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». И надо сказать, что Владимир Особик, игравший царя Федора, — это величина, равной которой, может быть, с той эпохи и не было на ленинградской сцене. Это великий трагический артист. Я тогда это не формулировал как проблему, но я понимал, что репертуар театра построен многоступенчато. Рубен Агамирзян очень увлекался литературой Нодара Думбадзе. Шло много спектаклей по его произведениям — «Возвращение к жизни», «Если бы небо было зеркалом…», «Не беспокойся, мама». И был со всем легкомысленный репертуар, который я тоже смотрел. Это были пьесы Рацера — Константинова. В общем, Комиссаржевка меня абсолютно заворожила, и все следующие годы до поступления в Театральный институт я был только в Комиссаржевке.

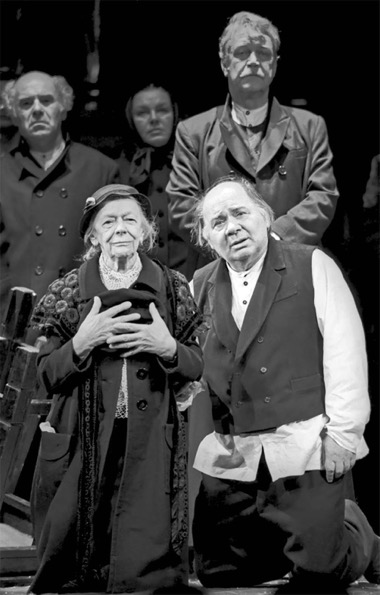

В. Особик (Федор), Е. Акуличева (Ирина). «Царь Федор Иоаннович» (1972). Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Фото Н. Аловерт

Но когда дело дошло до поступления, выяснилось, что Агамирзян не набирает курс. А набирает Владимиров. И где-то в середине десятого класса я понял, что надо походить в Театр им. Ленсовета, — так я оказался здесь впервые. Я помню, что тогда в Комиссаржевке на спектаклях зритель очень часто смеялся. И в Ленсовета тоже. Но, когда я начал смотреть репертуар Ленсовета, я почувствовал, что природа смеха совершенно иная. Тогда я задумался, что смех бывает разный. Что природа юмора бывает разной. Главный восторг в Театре им. Ленсовета — Анатолий Юрьевич Равикович.

Космического масштаба трагикомический артист, равных которому до сих пор не встречал.

Надо сказать, что Театр Комиссаржевской с уходом Агамирзяна пошел совсем другим путем, и мой интерес к нему стал исчезать. Я видел на сцене тех же актеров, но он перестал быть тем, чем был для меня тогда, в первые годы.

Дальше, уже студенческие годы в нашей жизни стал появляться Някрошюс — наверное, он и определил все, что происходило с нашим театром в последующие 20–30 лет. Первым спектаклем Някрошюса был «Дядя Ваня». Потом «Квадрат». Это тоже было из области театральных ожогов. И тут я понял, что природа этого ожога смещается с актера в сторону режиссера. Я понимал, что дело, мягко говоря, не столько в актере. Тут уже закрадывались подозрения, что на месте этого актера или актрисы может быть кто-то другой, но работает конструкция…

Конечно, если говорить о зрительских вехах, это Театр имени Шота Руставели, который в те годы часто был на гастролях. Рамаз Чхиквадзе на сцене — это была сокрушительная эмоция, он производил невероятное впечатление. Это ощущение другой актерской природы, особенно на «Макбете», который играла молодая труппа! Заза Папуашвили играл так, что я понимал: если так будет играть русский артист, то это будет, во-первых, странно, а во-вторых, неорганично. Эта природа грузинского театра, темперамента — совершенно иная. Что еще?

Конечно, московский Ленком. Конечно, «Поминальная молитва», конечно, Евгений Леонов в центре «Поминальной молитвы».

Тогда не было интернета и возможности узнать состав. Все знали, что Тевье-молочника играет Леонов, но в дубль с ним играет и Владимир Стеклов. И когда люди проникали в ДК Горького на «Поминальную молитву», никто не знал, кто выйдет на сцену. Я был на том спектакле, где не было программок и все друг друга спрашивали: Леонов или Стеклов. Я помню этот спектакль: когда свет стал уходить, луч света на дверь, она открывается, там человек, и со спины еще все не понимают, кто это. Он начал говорить, медленно развернулся, увидели, что это Стеклов, и весь огромный зал сделал так: «Мммх…» — мол, не Леонов. И я помню, с каким колоссальным трудом Стеклов, зная желание огромного зала видеть Леонова, собирался, преодолевал это разочарование и как он в итоге очень мощно, по-своему играл этот спектакль.

Леонов в «Поминальной молитве» — это огромное театральное впечатление. И вот тогда, на одном из спектаклей, глядя на Леонова, я вдруг подумал. В институте все время говорят «приспособления, приспособления…», а я смотрел на него и думал: а ведь у него ничего нет, кроме текста. Вообще ничего. Он не режет яблоки. Он не посыпает себя ничем, он не делает никаких физических действий. Он ходит и говорит слова, и этого достаточно. Я помню, что это тоже было моментом очередного открытия в театре.

А если про сегодняшний день в двух словах, то я понимаю одно — чем старше я становлюсь, тем запутаннее все становится в моем сознании. Бытует мнение, что есть чуткий зритель и зритель все понимает, все чувствует, а я вам так скажу: бывает — чувствует, а бывает, и не чувствует. И очень часто зритель остается индифферентен к очень нервно, нежно, искренне играющемуся спектаклю, не подключается к нему. А абсолютно мертвому спектаклю, которому давно надо войти в учебники, зритель устраивает овацию. Есть такой парадокс.

И вот сегодня, когда я в зале, для меня самое важное — когда я вижу, что артисту для того, чтобы сыграть, не нужно ничего, кроме трех вещей — самого себя, партнера и текста роли. И я могу сказать, кто сегодня в Питере тот артист, которого я готов смотреть бесконечно, — это Игорь Черневич. Потому что я вижу, как в трех последних своих работах — «Карамазовы», «Палата № 6» и «Чайка» — он соединяется с Достоевским, Чеховым и ему не нужно ничего, кроме текста. Я думаю, он на меня не обидится, но, грубо говоря: он стоит и говорит. Или: он сидит и говорит, либо он пролезает в решетку и говорит. И все происходит. Вот такая эволюция от «Забыть Герострата» к сегодняшнему дню. И самый главный вопрос, ответ на который никогда не получить: если бы я сегодня увидел «Забыть Герострата», работал бы он? Не знаю. Но тогда это имело такое воздействие, что через два часа спектакля ты решаешь: либо — это, либо в Фонтанку.

ВАДИМ ЖУК

Мне это все кажется до известной степени натяжкой… Потому что книга все-таки дело интимное, и то трудно сказать, что определенные книги меня сформировали. А о театре я могу вспомнить только какие-то сильные впечатления.

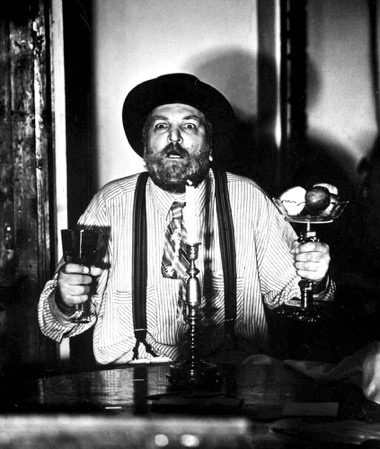

Я обалдел от театра, когда посмотрел в БДТ «Поднятую целину». Это был первый спектакль, который я увидел в Большом драматическом, куда меня повела мама, и вообще первый спектакль такого уровня. Я был десятиклассник. И как жалко мне было в финале погибших Лаврова и Луспекаева, Давыдова и Нагульнова! Я обалдел от того, какие слезы выдавил из меня Лебедев, когда ползал между этими могилками, говоря: «Макарушка…» Меня потрясла Доронина, я вообще увидел какой-то другой мир. До этого я практически не бывал в театре, я был нормальным хулиганом и чтецом, а читал в основном Евтушенко, так что духовность моя была сомнительной силы. А тут… «Поднятая целина» ведь не очень правдашная, не очень настоящая книга, а то, что сделали из нее Товстоногов и актеры, переворотило меня!

Не могу сказать, что меня переворачивали такие впечатления, как Шифферс, и вообще трудно найти в Ленинграде другой театр, кроме БДТ, который вызывал у меня такой катарсис. БДТ стал привычным счастьем.

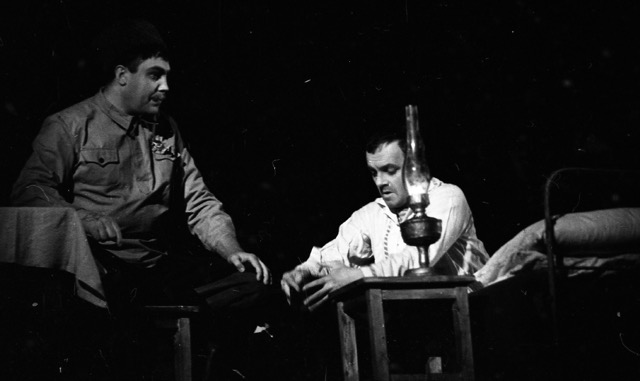

П. Луспекаев (Нагульнов), К. Лавров (Давыдов). «Поднятая целина» (1964). БДТ им. М. Горького. Фото из архива театра

Но были и первые гастроли Таганки в 1965-м, когда я уже был студентом Театрального института! Я понял, что можно и так, открылся новый мир: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир» («Антимиры» не произвели впечатления).

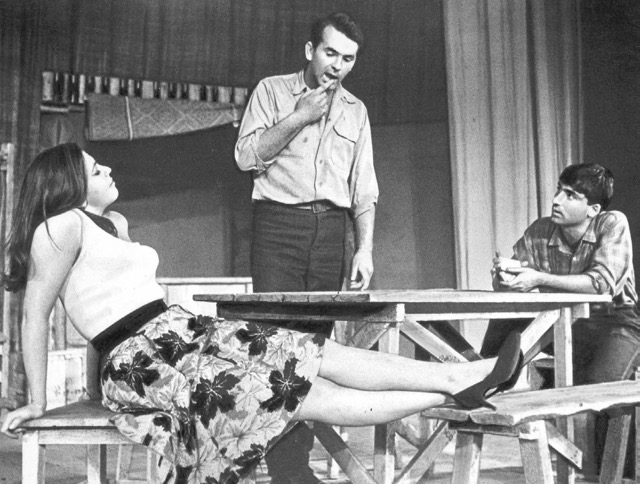

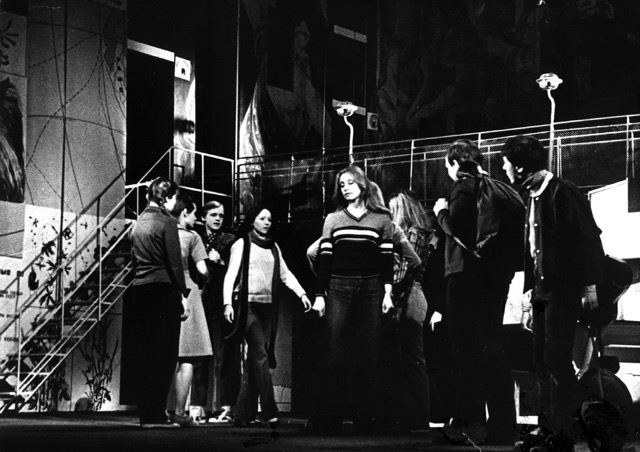

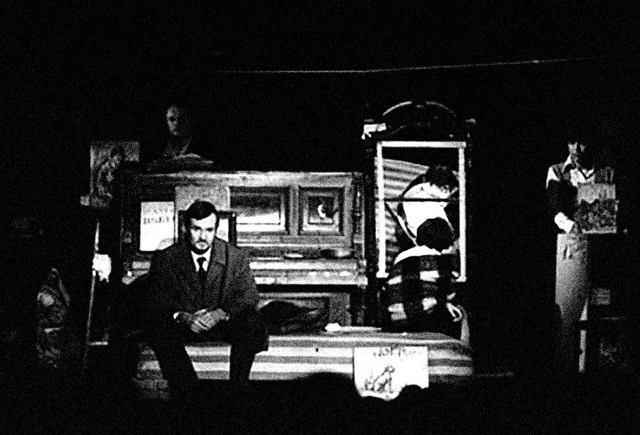

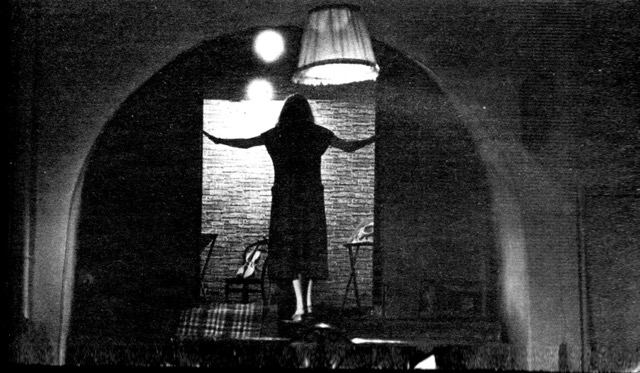

Г. Яновская, В. Ленцевичюс, А. Товстоногов в спектакле «Люди и мыши» (1967). Учебный театр на Моховой. Фото из архива редакции

В 1967 году мы с Ольгой поехали в свадебное путешествие. В Москву. И я увидел «Три сестры» Эфроса, от которых (от того, что происходило на сцене) у меня случился реальный обморок. Я был бледный кудрявый мальчик, и со сцены на меня шла волна такого беспросветья, мне стало так горько, что я упал в обморок (усталость от брачного путешествия со счетов не скидываю). Меня отвели за сцену, артисты налили мне кофе, дали апельсин, я познакомился и надолго подружился с прекрасным Каневским.

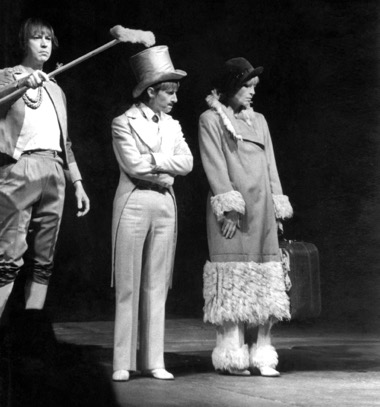

В. Гафт (граф Альмавива). «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1969). Московский театр Сатиры. Фото из архива театра

Потом театр убил меня простой красотой и другим весельем, когда я уже взрослым посмотрел «ЖенитьбуФигаро» и увидел Гафта в лучшей его роли Альмавивы (потом мой друг Шура Ширвиндт ее играл прекрасно, но Гафт играл потрясающе).

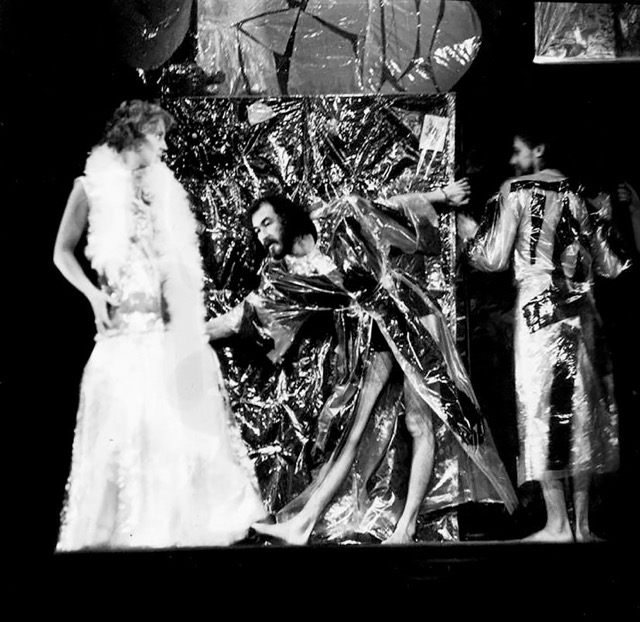

Большое впечатление производили на меня студенческие спектакли Исая Котляра по Мрожеку. Открылся Мрожек!

Н. Пачуашвили (Леди Анна), Р. Чхиквадзе (Ричард). «Ричард III» (1979). Театр им. Шота Руставели. Фото из открытых источников

Нельзя забыть потрясающий студенческий спектакль «Люди и мыши» (Сандро Товстоногов, Ленцевичюс, Гинкас, Яновская…). Я дружил с Сандро, но тут влюбился в него. В нем открывалась такая мощь, он играл такого парня, который получит свои 50 долларов и уедет на всю ночь в город к девкам! Ужасно жаль, что Сандро не стал актером. Он не сделался хорошим режиссером, а актером в хороших руках мог стать очень большим.

Конечно, я сошел с ума, когда увидел на сцене Рамаза Чхиквадзе. За гранью возможного были и Аздак и Ричард, это лучший театральный актер, которого я видел («Идиота» со Смоктуновским смотрел на излете, и он не произвел впечатления).

Конечно, зрительское восприятие с годами стачивается, глазки наши замыливаются, мы теряем в силу возраста сильный эмоциональный прием — не хватает сил в полной мере принять то, что дают актеры, рассчитывая на твой отклик. А у тебя уже нет того эмоционального океана, в который они хотят и могут нырять. Когда удается отдаться спектаклю — это такое счастье!..

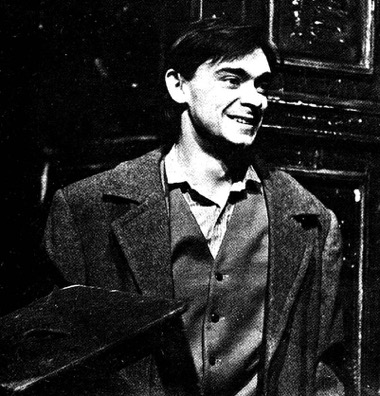

И вечное потрясение — Сергей Юрьевич Юрский. Было важно просто стоять рядом с ним: я в зале, он на сцене.

КОНСТАНТИН АРБЕНИН

Скажу сразу: я совсем не театрал. Меня всегда больше увлекало кино, а если я и смотрел в сторону театра, то, как правило, примерялся к месту на сцене, а не в зале. Тем не менее, оглядываясь, я нахожу в своей памяти некоторое количество театральных впечатлений — не только ярких и запоминающихся, но и очень важных для меня, для понимания своего места и предназначения. Такое положение вещей, мне кажется, связано и с приметами времени, с той эпохой, когда посещения театра входили в регламент жизни, культурные мероприятия были частью обихода, а билеты распространяли чуть ли не принудительно и совсем никуда не ходить считалось моветоном. Театрал — не театрал, а билеты в руки — и вперед! На многие спектакли я бы не попал по своей инициативе, но школа и семья периодически вытаскивали меня, ленинградского книжного мальчика, домоседа и телезрителя, в театры — за что я им теперь сильно признателен. Благодаря им и у меня, не театрала, все-таки есть кое-какая зрительская биография.

Первое запомнившееся театральное впечатление — совсем не радужное. 1977 год, концертный зал «Октябрьский», японский театр живых кукол «Хикосен» показывает спектакль «Пиноккио». У актеров на головах огромные кукольные головы-маски. Представление идет на японском языке, над сценой высвечиваются русские титры, но я учусь только во втором классе и прочитать весь этот мелкий шрифт не успеваю. Главные ощущения: ничего не понятно и очень страшно. Это совсем не «Буратино» (на что я вообще-то рассчитывал), а какая-то жуткая мистическая история в темных тонах с большеголовыми уродцами. Сидящие рядом маленькие зрители визжат от ужаса в особо напряженных местах. Я креплюсь, не визжу, но периодически зажмуриваюсь. Зрелище одновременно и околдовывает и отталкивает меня. После «Пиноккио» я долго не мог прийти в себя, ошметки этого гиньоля то и дело являлись мне в кошмарных снах, и я стал с некоторым недоверием относиться к родительским предложениям сходить в театр.

Но дальше был ТЮЗ — и вот он на долгое время стал любимым и желанным театром. Школа, в которой я учился, имела какое-то отношение к ТЮЗу — он как бы шефствовал над ней. Я не помню, как так вышло, только ли нашей школе так повезло или это была обычная практика, но у нас с театром были постоянные коммуникации, хотя школа находилась далеко, в Московском районе. Целый школьный этаж был увешан стендами с рассказами о тюзовских постановках — афиши, фотографии, отзывы, программки, детские рисунки к спектаклям, вырезанные из газет рецензии. Если переменка выпадала на театральный этаж, то я зависал у стендов на все 15 минут, хотя уже, казалось бы, успел прочитать все это по сто раз, чуть ли не наизусть заучил. Но все равно было интересно, и что-то новое постоянно для себя открывал. Там я прочитал про те спектакли, которые не довелось увидеть вживую, — про «Весенние перевертыши», «Радугу зимой», «Трень-брень», «Нетерпение». А первый поход в театр с классом — еще в начальной школе — был, как полагается, на «Конька-Горбунка» с Соколовой и Ивановым. Это все было так празднично обставлено, что запомнилось на всю жизнь — как нас принимали в театре, как водили по зданию и всё показывали-рассказывали, как вручили нам программки с автографами всех создателей и артистов (она до сих пор у меня хранится), и уж потом, на сладкое — сам спектакль, с его буйством красок, ярмарочной волшебностью. Видимо, после этого посещения любой поход в театр уже воспринимался мной как нечто праздничное, церемонное, торжественное. Я помню, что даже пахло в зале завораживающе приятно — видимо, декорации, вся эта театральная фактура складывалась в запах, который с тех пор ассоциируется со сказкой и чудесами. Потом нас часто водили в ТЮЗ, на протяжении всех лет учебы, мы взрослели вместе со спектаклями, пройдя зрительский путь от «Сказок Пушкина» и «Нашего Чуковского» до «Бориса Годунова» и «„Профессии“ Айзека Азимова». Самым запомнившимся спектаклем был «Месс-Менд» — совершенно необычный, сделанный в коллажном стиле, гротескный, полижанровый, с уклоном в стилистику немого синематографа (я бы определил этот прием как «игра в кино»). Ирина Соколова блистала там в мужской роли какого-то коварного суперзлодея, миниатюрного джентльмена в цилиндре — это было очень эффектно. Впечатленный спектаклем, я стал искать в библиотеках роман Мариэтты Шагинян, долго не мог найти, а когда нашел, то сильно разочаровался — спектакль был в разы интересней, остроумней, изобретательней романа.

По степени «любимости» с ТЮЗом мог сравниться только БТК. Кукольный театр я любил особенно нежно. Сначала мама водила меня на спектакли для малышей, я их пересмотрел довольно много: «Поросенок Чок», «Неизвестный с хвостом», «Мальчиш-Кибальчиш», «Красная Шапочка», «Слоненок», «Волшебная лампа Аладдина». После каждого спектакля дома проделывалась тщательная работа: я рисовал кукол-персонажей на картоне, пририсовывая к конечностям трости, вырезал фигурки и разыгрывал перед бабушкой спектакль за какой-нибудь импровизированной ширмой — вместо простого пересказа. Но предметом моего вожделения были кукольные спектакли для взрослых: я видел их афиши на витринах театра и завидовал этим самым взрослым. А однажды мне несказанно повезло — меня пропустили на такой спектакль! Мама не успела никому пристроить второй билет, хотела его сдать, а добрая билетерша, изучив меня взглядом, махнула рукой — мол, проходите, этому можно. Так я увидел мюзикл Кима Рыжова на музыку Колкера «Ловите миг удачи» — бытовой водевиль из жизни котов в постановке Александра Белинского. Коты в спектакле были самых разнообразных видов, мастей и характеров, все было сделано очень смешно и изобретательно, и вот тогда я открыл, что театр кукол — это гораздо глубже и интереснее, чем я представлял себе до этого, что кукольному искусству подвластно очень многое. Именно после этого кошачьего водевиля я захотел заниматься театром кукол и спустя какое-то время записался в юношескую студию Дворца пионеров Кировского района.

Я прозанимался там три сезона, играл главные роли, был, что называется, профориентирован в театральный институт по стезе актера-кукловода. Прекрасная наша руководительница Вера Ивановна Козлова очень многое дала мне в плане понимания не столько даже театра кукол, сколько вообще искусства. Иногда она водила нас в БТК — на прогоны или репетиции Виктора Сударушкина. Очень сильное впечатление произвел на меня прогон «Петербургской фантазии», точнее, одной из двух ее частей — по «Крокодилу» Достоевского. Для тогдашнего меня это было ошарашивающе неожиданно. Впечатлило все — и как можно классику перенести в кукольное пространство, и диапазон воздействия — от очень смешного до трагического, и разные по технике и размерам куклы, и работа со светом, все эти фосфоресцирующие краски, светящиеся в темноте силуэты, как бы сейчас сказали, спецэффекты. Но было ясно, что эффектная форма не существует здесь сама по себе, а зримо выражает содержание, слита с ним в единую режиссерскую концепцию.

В старших классах нас периодически водили на спектакли гастролирующих театров. Учителя распространяли билеты, особо не вникая в подробности, — ну, какой-то приезжий театр, ну, «Женитьба». Не «Ревизор», конечно, но все-таки Гоголь — почти по программе. Я взял билет, пошел. Купил программку, раскрыл — и дух захватило! Театр на Малой Бронной, Эфрос! На сцене — Волков, Броневой, Каменкова, Дуров, Смирнитский, Каневский! Легендарная постановка! Вот так, совершенно рутинным образом, сам того не предполагая, я побывал на одном из самых ярких и запоминающихся сценических зрелищ в моей жизни. Мы с одноклассниками сидели на балконе, было очень плохо видно, но все равно меня охватывал восторг. Нравилась стройность, ясность изложения и актуальность звучания. Полагаю, что до этого я видел классические пьесы в основном в традиционно-кондовых постановках, а тут впервые почувствовал, как классика созвучна сегодняшнему дню, как она человечна и горяча, пластична и увлекательна. Эфрос помог заново открыть русскую классику, увидеть ее под другим углом.

Еще одно острое зрительское воспоминание — спектакль «Роман и Юлька» в Театре им. Ленинского комсомола. Повесть Галины Щербаковой тогда была очень популярна, ее много где ставили, обсуждали — и нас тоже повели в театр, чтобы потом поговорить на классном часе об этом произведении. Не могу сказать, что это был какой-то очень талантливый или хотя бы запоминающийся спектакль, но в нем был один примечательный эпизод. На сцене, декорированной под школьный класс, висела большая таблица Менделеева. Иногда она использовалась как экран: свет прибирали и проецировали на таблицу нужные по ходу пьесы изображения. И вот в один из самых ответственных моментов, когда между Романом и Юлькой происходило то, о чем мы, юные зрители 80-х, могли только догадываться, свет снова погас, а на экране возникли фотографии влюбленных пар — очень пестрая подборка, все времена и народы, в разные моменты близости. Порой это были очень смелые для тех лет фотоснимки, на грани дозволенного. И вот, когда появились изображения Ромео и Джульетты из классического фильма Франко Дзеффирелли, из знаменитой постельной сцены, — в зале раздался шум и какой-то мужчина в пиджаке стал громко требовать, чтобы это дело сейчас же прекратили! Он вскарабкался на сцену, размахивая руками, стал кричать на растерявшихся артистов, показывать какую-то красную книжечку, угрожать жалобами в вышестоящие инстанции… в общем, сорвал спектакль! Включили свет, возникла напряженная пауза, зрители сидели пришибленные, актеры забились в углы сцены… Кошмар какой-то! Мужчина не унимался, не уходил с подмостков, несколько раз громогласно пробасил, что это разврат и порнография, что он этого так не оставит, что заявит куда следует, и наконец гневно ушел за кулисы. Занавес закрыли и объявили стихийный антракт. Я находился в таком потрясении от случившегося, что никуда не пошел и даже удивлялся зрителям, которые, несмотря ни на что, рванули в буфет. Пятнадцать минут я сидел молча, болезненно переживая за театр, за актеров, поставленных в нелепое положение, может быть, даже за свободу слова и самовыражения (я тогда об этом уже задумывался)… А потом антракт кончился и, к еще большему моему изумлению, на авансцену вышел тот самый скандалист и спокойным голосом сказал, что он — режиссер этого спектакля, что все это было подстроено — для того, чтобы наглядно показать отношение некоторых особо чувствительных зрителей и чиновников от культуры к постановке, заострить внимание на таком враждебном неприятии. С одной стороны, я подивился дерзости и свежести приема, с другой — я был очень обескуражен, чувствовал, что меня обманули, мной манипулировали чуть больше, чем позволительно режиссеру манипулировать чувствами зрителей (а где границы и кто их определяет?). Этот эпизод так сильно был мною прочувствован, так эмоционально отпечатался, что я до сих пор храню его в копилке сильнейших театральных впечатлений. Единственная незадача — ничего больше из этого спектакля я не помню! Все остальное вытеснилось, стушевалось на фоне такой вот мощной вспышки.

Вот так же поблекли и стушевались мои прежние театральные впечатления, когда я увидел спектакль Льва Додина «Кроткая» с Олегом Борисовым в главной роли. Это уже был не игровой, а по-настоящему психологический театр, воздействующий на все органы чувств, театр психотерапии. Спектакль все во мне перевернул до такой степени, что я раздумал поступать на факультет театра кукол, куда мне уже был уготован путь. Мною было принято легкомысленное и амбициозное решение попробовать поступить на драматический актерский.

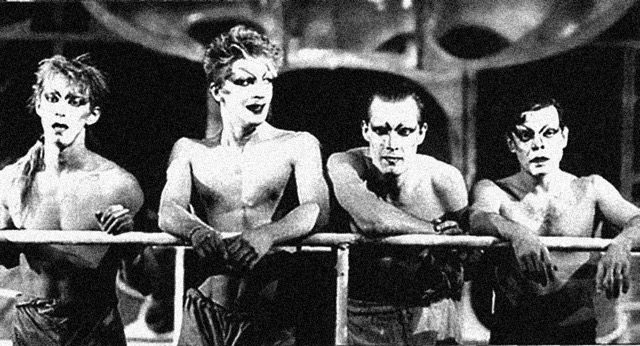

Весной 1987 года я отправился на День открытых дверей в ЛГИТМиК и на месте узнал, что набирает актеров в этом году Игорь Владимиров. Я редко бывал в Театре Ленсовета, но видел спектакль «Люди и страсти» по немецким драмам, и он мне не просто нравился, а именно так я и представлял себе идеальную современную постановку — вот эти зонги между эпизодами, прекрасная музыка, стилизованные под старину костюмы, мобильные декорации, актеры, перевоплощающиеся по несколько раз в разных персонажей. Так что к Владимирову я относился с большим почтением, хотя тогда оно проистекало скорее из его киношного образа. В зале студенческого театра в течение двух с половиной часов Игорь Петрович вещал — рассказывал юным соискателям сценического счастья о профессии актера, советовал, рекомендовал, отвечал на вопросы, показывал, читал стихи. И делал это гениально. Это было не хуже творческого вечера или моноспектакля, а может быть, учитывая неповторимость этого действия, и лучше, ценнее. И вот тогда, сидя в зале, я впервые понял, что театр — это совсем не обязательно комплексное явление, состоящее из здания, труппы, мастерских, дирекции и худрука, — театр может быть и инди видуальным, сольным. Владимиров сам по себе был театром. Его спонтанное выступление стоило многих театральных представлений: он держал аудиторию, был искренен, убедителен и местами даже жесток в своих суждениях, обращался вроде ко всем, но как будто к каждому лично и совершенно покорил публику, и меня в том числе. Какое-то очень важное зерно заронил он тогда в мою подростковую душу, и я считаю это соприкосновение с Мастером одним из самых судьбоносных моментов моей жизни. Многое о природе творчества я впервые узнал именно из того монолога Владимирова. И пробовал к нему поступить, но не поступил, срезался на втором туре — и ушел в армию. А поступать к кому-то другому уже не хотелось. И засевшая в меня в тот День открытых дверей мысль о том, что не обязательно работать в театре, а можно самому быть театром, подспудно стала овладевать мной все сильнее — с ней и пошел я по жизни.

После службы в армии я уже не заглядывался в сторону театра, рок-музыка вышла для меня на первый план, и на спектакли я ходил уже совсем редко. Бывал в БДТ, видел поздние постановки Товстоногова — «Амадея», «Смерть Тарелкина», «Порог», еще что-то, но все это не впечатляло. Играли прекрасные артисты, все было вроде бы на высоте, но в целом спектакли почему-то оставляли ощущение затянутости и монотонности. Однажды, уже в конце 90-х я случайно попал в МДТ на спектакль по пьесе Торнтона Уайлдера «Долгий рождественский обед», он шел на малой сцене и был то ли дипломной, то ли какой-то экспериментальной работой режиссера Сергея Каргина. И вот это мне понравилось! И сама пьеса зацепила своим необычным ходом — когда в течение одного семейного ужина перед зрителем проходит история семейства, сменяется несколько поколений, — и режиссерское решение было неординарным: спектакль шел в маленьком вытянутом зале, но зрители сидели не поперек его, а вдоль, во всю длину, а на сцене стоял стол — тоже во всю длину зала. За столом и проходило все действие, весь обед. Взглядом объять сразу всю сцену было невозможно, актеры были слишком близко к зрителю и слишком далеко друг от друга, поэтому приходилось поворачивать голову в сторону того, кто сейчас говорит или действует. Отсюда возникал эффект смены крупных планов, и это работало. И главное, молодые актеры проверку крупными планами выдерживали, играли очень достойно.

В двухтысячные годы очень тронул моноспектакль «Оскар и Розовая дама» по повести Шмитта в исполнении Алисы Фрейндлих — буквально до слез, до очистительной истерики (чего я от себя никак не ожидал), как будто сняли с меня, зрителя, наросты всяких защитных корок и голого поставили перед зеркалом — смотри, мол, какой ты на самом деле, чего стоят твои нажитые годами хладнокровие и сарказм. Заразил энергетикой «Ревизор» Валерия Фокина в Александринском театре, где, несмотря на отсылки к мейерхольдовской концепции, двигателем всего был все-таки не Мейерхольд, а Алексей Девотченко в роли Хлестакова (такое у меня сложилось впечатление).

И самые недавние открытия — две неожиданные постановки Дмитрия Крымова: «Борис» и «Все тут». Неожиданные они — для меня, потому что я такого театра раньше не видел и даже не допускал, что так можно. Театр, построенный на антидраматургии, — совсем иной метод, иной подход к хрестоматийному материалу: через детское, через детскую тягу к игре, к представлению-пересказу проникать в самые сложные вещи, докапываться до смыслового зерна, заложенного в первоисточнике, и делать его осязаемым, явным. Тут говорю спасибо моей дочери, которая сподвигла меня на знакомство с этими постановками (и вообще стала сильно влиять на зрительскую мою биографию).

Для полноты картины нужно сказать, что я очень любил смотреть спектакли в записи, по телевизору. И даже слушать по радио, хотя это бывало реже. И фильмы-спектакли были, судя по всему, самым значительным моим соприкосновением с театром. Тогда по Центральному телевидению каждый понедельник вечером показывали новый заснятый на пленку спектакль — многолетний железный ритуал! Особенно мне нравилось смотреть одни и те же произведения в разных интерпретациях и сравнивать их. Я и по сей день с интересом смотрю (уже в интернете) новые интерпретации «Ревизора», «Мертвых душ», «Дядюшкина сна», «Села Степанчикова», «Последней жертвы» — как бы коллекционирую внутри себя версии этих любимых вещей. А самые главные театральные впечатления из тогдашнего телевизора — «Женитьба Фигаро» Театра Сатиры, товстоноговская «Ханума», «Укрощение строптивой» и «Пятый десяток» Театра Ленсовета, «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия» Центрального театра кукол, моссоветовская «Странная миссис Сэвидж», «Ричард III» Театра Вахтангова, «Заговор Фиеско в Генуе» Малого, «Кориолан» армянского Театра имени Сундукяна. В середине 80-х, когда я учился в старших классах, по ленинградскому ТВ несколько раз показали спектакль-ревю «Ах, эти звезды!», дипломную работу лгитмиковского курса Кацмана и Додина, — он тогда имел бешеный успех, и купить билеты на него было невозможно. И сейчас я понимаю, что этот спектакль тоже был одним из катализаторов того, что я ушел из кукольного театра в никуда, а потом занялся сочинением и исполнением песен. «Ах, эти звезды!» изменили мой намеченный маршрут и скорректировали направление — большое спасибо им за это!

И, конечно, я не представляю свою зрительскую биографию без тех художников, про которых можно сказать, что они воплощают собой Театр одной личности: Высоцкий, Юрский, Галич, Козаков, Борисов, Миронов, Гердт, Филатов, Ким, Филиппенко, Смехов. Маяки, ориентиры, вдохновители — их работы, их интонации всегда со мной.

ОЛЬГА СКОРОЧКИНА

У Петра Вайля есть замечательная книга «Стихи про меня».

Он считал, что «по вторгавшимся в тебя стихам можно выстроить свою жизнь — нагляднее, чем по событиям биографии…»

Вайль «листает» свою жизнь, окликает ее через стихи: от Лермонтова и Гумилева до Бродского и Гандлевского.

Мне всегда хотелось сделать такую же театральную книгу «Спектакли про меня». Но идея запатентована.

Как хорошо, что «ПТЖ» решил отворить эти двери.

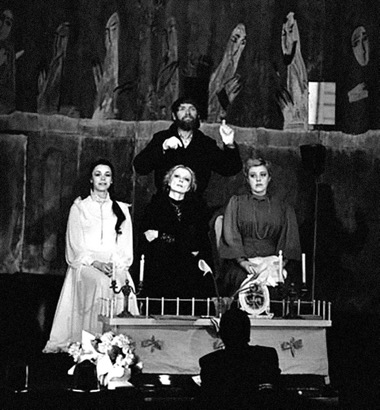

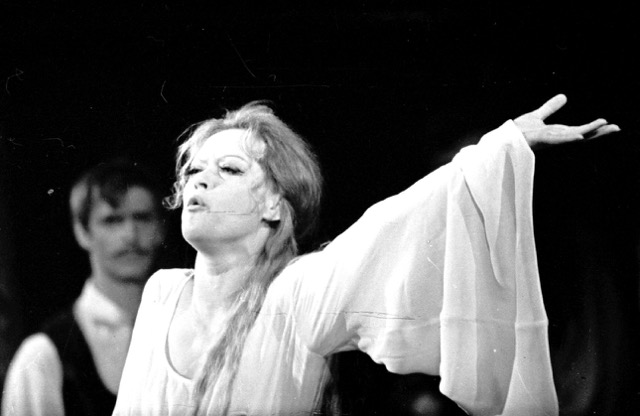

Э. Зиганшина (Аркадина), Н. Попова (Заречная). «Чайка» (1982). Театр им. Ленинского комсомола («Балтийский дом»). Фото Ю. Богатырева

Спектакли про меня.

Но при чем здесь я? Ведь спектакли ставятся про других? И мы идем в театр смотреть другую жизнь? Жизнь других?

Да, но никто не отменял таинственную систему зеркал: как человек отражается осколками в других людях, так и мы вглядываемся в зеркало сцены, и она тоже вглядывается в нас.

На плохих спектаклях мы становимся меньше себя. На хороших мы увеличиваемся, добираем дыхание, становимся больше самих себя.

На спектаклях «про себя» встречаемся с собой.

Со своими чувствами и мыслями, ритмами и событиями жизни, нелепыми, комическими и трагическими…

Они вдруг кристаллизуются и прямой наводкой бьют прямо в сердце: вот ты и твоя жизнь.

И даже если учиться жизни на спектаклях не входило в наши планы, это все равно происходило невольно.

В сентябре 1976 года на самом первом занятии по драманализу Наталья Борисовна Кузякина попросила наш курс написать на бумажке название пьесы. Попросила серьезно и торжественно. Вот какую единственную мы хотели бы взять на необитаемый остров? Дескать, хочу вас узнать, такой тест….

Потом она оказалась довольно жестким педагогом, без сантиментов, драматический анализ под ее руководством никому ничего не спускал, не прощал и лирикой не отделывался — надо было гнуть проволоку беспощадных действий, пропущенную сквозь мировую драматургию.

Но вот самое первое занятие развеселило: мы сложили ей на стол наши бумажки с «главной пьесой жизни». Как бы шутя. Остров так остров. Не придавая значения.

Но жизнь потом окликнула и это значение придала.

Будто цыгане, мы «нагадали» себе судьбу, не знаю, куда потом делись наши билетики счастья?.. И что про нас тогда по ним узнала Наталья Борисовна? Мы и сами себя не знали. Были слепы и беспечны.

Предварительных знаний нет, нужно жизнь прожить и поле перейти, но оказалось, книги и спектакли понимали про нас наперед.

Между прочим, пьесы, выбранные нами, потом сбылись и кое-что предсказали в нашей собственной жизни снайперски.

Что мы Гекубе? Что нам Гекуба? А вот поди ж ты…

Однокурсник Сережа Добротворский написал на листочке: «Носорог» Ионеско. Все так и было: он оказался совсем без панциря (одно время, казалось, нарастил кожу, став блестящим кинокритиком, но нет, она совсем не задубела) — и ушел от нас в 38 лет.

«Зовите полицию, у вас носорог в доме! Надо пресечь зло в корне! они заполонили улицы…» — интересно, что бы он сейчас сказал на это?

Люся Степанова-Стоковска-Пятигорская выбрала «Траур — участь Электры», за ценой не постояла, зашла с крупной карты. И карта это довольно скоро раскрылась — у нее с молодости пошла нескончаемая череда семейных смертей: папа, мама, брат, первый муж, второй муж… она не успевала менять траурные платья, а также страны и города… и при чем здесь, спрашивается, Юджин О’Нил?..

У нас была Зина Канзычакова из Калмыкии, и вот Зина выложила «Бесприданницу», Кузякина участливо спросила: но почему? И маленькая хрупкая Зина чуть не заплакала: «Лариску жалко»… Она ушла от нас после первого курса, и мне не сверить эти часы.

Я взяла на свой необитаемый остров «Три сестры». Она мне казалась пьесой пьес, универсальной матрицей. Мне все, все потом вернулось, как по нотам: и пожар дома в третьем акте (правда, мой на Стремянной не сгорел, а буквально провалился под землю), и «дорогой рояль» фабрики «Красный Октябрь», рухнувший вместе с домом и душой, и утрата брата, и «выбросьте меня!» — кто из нас не прошел через это? но надо жить, милые сестры, надо же как-то жить…

В общем, я стала перебирать спектакли. Те, которые, как «укол судьбы», оставляли прививку счастья или прививку боли и проникали в жизнь внутривенно, как стихи или музыка.

Спектакли про меня.

Во «Взрослой дочери молодого человека» бывший стиляга Бэмс говорит: вот у Дюка Эллингтона есть композиция, и там такой переход… я хотел бы поселиться между двух нот и там жить.

Где бы хотелось поселиться и жить меж театральных нот? Да, собственно, ты там давно и так поселился.

Не обязательно спектакль целиком, может быть — мгновение. Да! Выхвачу мгновения как единицу измерения зрительской биографии.

Зайду с самой крупной театральной карты — «Гамлета».

У каждого поколения свой, как известно. У моего это, если честно, все-таки не Высоцкий, хотя мы, конечно, видели его и любили. Но это отблески таганского костра, тот костер согревал не нас. Мы попали на Таганку, когда он догорал.

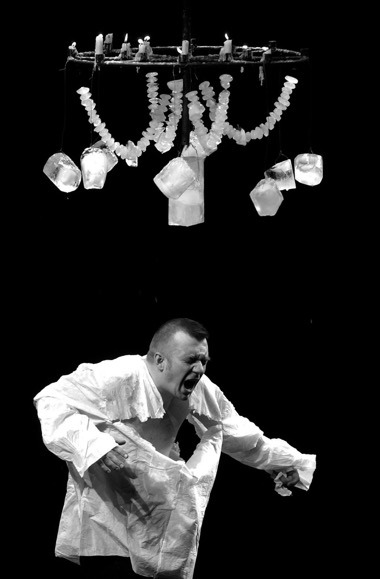

Мой Гамлет — двух полярных художников: Някрошюса и Коляды. Они друг от друга на расстоянии сотни световых лет, но у меня они связаны. От някрошюсовского сильнее всего в памяти остались пылающий лед и Призрак Отца, оплакивающий сына в финале. Меня потом догнал этот финал, как отложенное эхо: когда с нами случилась зима двадцать второго, мне кажется, наши отцы заплакали о нас под заснеженными могильными плитами. И мы впервые порадовались за них, что их нет.

О. Яковлева (Наталья Петровна). «Месяц в деревне» (1977). Театр на Малой Бронной. Фото из открытых источников

Гениальный Олег Ягодин, дворовый Гамлет наших дней. И даже не дворовый, а с пустыря за гаражами. Подранок, волчонок, с собачьим ошейником на тощей шее… Слово пацана. Кровь на асфальте. Племя, которому умирать не больно.

За «Гамлетом» следует «Чайка», без «Чайки» никак.

Предсмертная «Чайка» Опоркова. Эра Зиганшина — Аркадина перебирала театральные костюмы, они взлетали над сценой под Адажио Альбинони. Черед год после премьеры Геннадия Опоркова хоронили под это Адажио, вот где смертельная сцепка творчества и судьбы.

В своей итальянской «Чайке» Някрошюс повесил над сценой перевернутое дерево. Вниз кроной и корнями вверх. Меня это дерево долго преследовало, я его сразу узнала: покинув в юности родительский дом, всю жизнь так и чувствовала себя таким деревом, корнями в небо. Сколько ни обуючивай жизнь, ни выстраивай свой дом и свою реальность, но реальность такова, что корни все равно в воздухе.

Вот назову трех самых чеховских актеров для меня в Петербурге.

Первые двое очевидны. Наташа Попова, сыгравшая у Опоркова Нину Заречную, и Валерий Дьяченко — Сорин в спектакле Фильштинского. Два безукоризненно чеховских актера, душа как дорогой рояль.

Но самое странное: Джулиано Ди Капуа. Поразил в студенческом «Дяде Ване» (с Бибичем, Леной Калининой, Ксенией Раппопорт на Малой сцене на Моховой). Он играл Войницкого. И вот то ли итальянец, то ли швейцарец, говоривший тогда по-русски с акцентом, поразительно уловил интонацию русской тоски. Помнится, я ахнула: откуда он знает про тихую русскую безнадежность и тоску?! И что Чехова надо играть очень тихо, а не громко, когда попадаешь в круговорот жизни.

Конечно, навеки со мной финал эфросовского «Месяца в деревне»: когда рабочие ломали ажурную беседку и забирали у Яковлевой воздушного змея — это был удар по иллюзиям театра. Догадка о том, что на сцене «сердце бьется на пороге как бы двойного бытия», и удары молотка под Моцарта напоминают, что искусство, может, и вечно, но жизнь конечна.

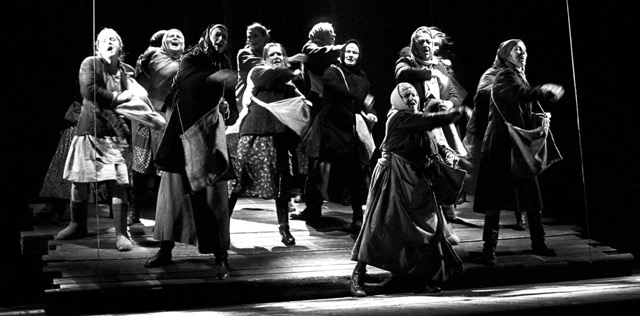

Кацмановские «Братья и сестры», именно в Учебном театре и в первом, родном составе, с Сашей Чабаном и Леной Поповой.

Мне неловко говорить пафосно, но я на том спектакле чувствовала себя частью народа. И его истории. Никогда сильнее и больше этого не чувствовала, чем на нем. Теперь я не часть, а осколок, и не потому, что живу на чужой стороне, а потому… ну, в общем, теперь не со своим народом, там, где мой народ, к несчастью… и т. д.

«Комната Герды» Яны Туминой (и ее английская сестра «Комната Виолы» Феликса Баррета) про путешествие души в мороз и ночь, в поисках исчезнувшего отчего дома и любимых людей. Яна вместо снежной вьюги расстелила сквозь диагональ сцены белый пуховый платок, тончайший, — вот бы в нем «поселиться», закутавшись, пробираться по снегам к своим.

«Счастливые дни» Владимира Михельсона с Тамарой Крехно, а потом Лианой Жвания в «Особняке». Облупленный рай, в котором женщина из земной глины и фарша для котлет лепит чудо своей единственной истончающейся на глазах жизни. И жарит котлеты к своему же поминальному столу, и молится, и тихо напевает. И ты понимаешь, что счастье может уживаться в человеке с самыми темными обстоятельствами жизни.

Излет девяностых.

Заканчивалось время талонов на еду и спирта Royal, мы думали, что начинается время звонких мобильников.

Питерский театр стоял душой нараспашку перед режиссерской «новой волной».

Казалось, спектакли будут все круче и круче.

Может, и круче, не знаю, но «Войцек» Юры Бутусова так и остался чудным мгновеньем — любимый и непревзойденный. Пронзительный. Пробивает своим трагическим карнавальным весельем и надрывной гармоникой даже сквозь толщу времени.

Из последних театральных любовей, где, как писали в старину и я так напишу, «осталось мое сердце», — «Черное пальто» Рузанны Мовсесян.

«Чучелом и тушкой» я влетела в московское небо, в театральное «Пространство внутри» и увидела этот абсолютно магический спектакль.

Это ЧЕРНОЕ ПАЛЬТО сначала накрыло всеми своими страшными смыслами… вязким хоррором адских снов и смертных предчувствий… а под финал, покуда горела последняя спичка, — чистое душеспасение.

Ну или давно забытое посттравматическим театром тихое слово катарсис (посттравматический театр — опечатка, конечно, я хотела написать постдраматический, но оставлю как вышло).

Спектакль говорит с нами на уникальном русском языке Петрушевской, светит, чиркая спичками, из нашего «времени-ночь».

Актрисы не «читают по ролям» ее тексты, но проживают их с опасным для души погружением в хтонический ужас, человеческий голос иногда не выдерживает и переходит в пение, как бы уходит в инобытие, в другую реальность.

Человек в спектакле потерян, зыбок, «телефон уже не соединял… город оставила армия…», нарушены все связи, и он на грани расчеловечивания.

Но душа все же переплывает внутреннюю тьму… и заново нуждается в других, и, в общем, мы тоже можем попытаться… кто нам запретит?..

P. S.

Во время ковида решила посмотреть «Три сестры» Петера Штайна (1984) из музейно-благодарственных чувств, на промотке. Какое там! Проплакала весь спектакль. Хотя, казалось бы, дом Прозоровых давно собрал столько слез, что ими можно потушить пожар в третьем акте.

Сроднилась вдруг с этими далекими людьми, говорящими на стальном-чужом-шипящем-непонятном немецком.

Но как при этом их не понять?

С их тоской по: Liebe, Mutter, Vater, Haus, Arbeit…

В сущности, наш всеобщий базовый словарь, наша родная речь: любовь, мама, отец, дом, труд…

Не понимала только их свистящее повторяющееся зензухт (Sehnsucht), проверила: ТОСКА. Ну конечно, тоска. Я раньше думала, это русское слово непереводимо.

В общем, свои.

Ну и еще это навязчивое и горькое Moskau звенело-шипело, плакало и повторялось весь спектакль…

Можно ли было представить, что придет время и «в Москву!» будет звучать так же безнадежно, как для чеховских сестер больше века назад? Можно, конечно, купить авиабилет.

Но почему-то через Стамбул и на ковре-самолете.

В общем, Sehnsucht.

ОЛЬГА ВАРШАВЕР

Все, что я на сегодняшний день делаю, чем живу, о чем думаю, — все произошло благодаря театру. Я — тот самый зритель, который по прихотливой и не самой прямой траектории вырулил к театру профессионально, но остался при этом именно зрителем. К счастью!

Попробую объяснить, что я имею в виду. В шестом классе я пришла в районный Дом пионеров, в театральную студию с богатейшей историей. Руководила студией Александра Георгиевна Кудашева — ученица Михаила Чехова, актриса, режиссер и прежде всего уникальный педагог. В разные десятилетия, в разных поколениях у нее учились подростки, чьи имена позже узнала страна. Она была театральным наставником Олега Ефремова, Вячеслава Шалевича, Галины Кирюшиной, Наталии и Евгения Киндиновых, братьев Езеповых… В студии я этих легендарных людей, разумеется, уже не застала, но преемственность у нас была в чести, и студийное братство было для нас не пустым звуком, а гарантией профессиональной и человеческой надежности.

Спектакль старшей группы, который я тогда, в нежном 12-летнем возрасте, увидела первым, был Островский — «Свои люди — сочтемся». Сваху там играла Александра Турган, старшие называли ее Шурой. Ей было 18 лет, и красоты она была неземной. А играла-то острохарактерную возрастную роль! Я крепко запомнила и Шуру, и саму постановку — кажется, это была последняя постановка Кудашевой. Она вскоре скончалась. Однако я всю жизнь общаюсь с другими питомцами ее гнезда и точно знаю, что именно Александра Георгиевна заронила в их сердца любовь к театру и понимание его одновременно сиюминутности и вечности. Во всех бывших студийцах есть эта искра, эта любовь к истинному — чем бы они ни занимались.

После смерти А. Г. Кудашевой студию подхватил ее приемный сын, Вадим Хмелевский. Одним из самых блестящих его спектаклей я считаю «Джельсомино в стране лжецов» по Джанни Родари. Там я уже играла: мы, младшие, участвовали в одной-единственной «школьной» сцене, но я помню почти всю пьесу наизусть до сих пор. А с какой страстью мы топали за кулисами, изображая бунтующий против лжи народ! Это было важно, это осталось с нами на всю жизнь.

[/caption]

[/caption]

Я, конечно же, мечтала связать свою жизнь с театром, но актерских амбиций не имела вовсе. Зато я умела складно писать, много ходила по театрам и мечтала о театроведении. Только поступать не рискнула — на единственный в Москве факультет был огромный конкурс, а у меня никакого «блата»… В итоге я учусь в педагогическом институте, на факультете английского языка. И на подходе к каждому театру у меня есть коронное место, где раза три в неделю я «ловлю» лишний билетик. В 1977 году я таким образом попала в «Современник» на спектакль «Монумент» по книге эстонского писателя Энна Ветемаа. Режиссер — молодой Валерий Фокин, в главной роли его однокурсник по Щукинскому (тогда еще) училищу — Константин Райкин. И — Шура, любимая Шура Турган, уже дипломированная актриса, играла в этом спектакле (увы, А. Турган покинула нас очень рано, 1953–2014). Спектакль пытались закрыть, вроде как даже не единожды, но это сейчас мы узнаём о таких эпизодах практически в режиме онлайн, а тогда до широкой публики долетали лишь отголоски скандалов. Спектакль шел недолго, и записи, кажется, не осталось. Но я его помню хорошо — такой постоттепельный, как многое в тогдашнем «Современнике». Райкин играл искреннего, обаятельного… подонка. Он мучается, страдает, но друга предает. Ох, как актуален был этот спектакль в глухие годы застоя! Сейчас многие огульно называют театр тех времен «фигой в кармане». Мол, все шептались на кухнях, молчали в тряпочку, а видя на Таганке постановки Юрия Любимова (например, «Обмен» по Ю. Трифонову, 1976 год), лишь понимающе перемигивались. Нет, дорогие, зря вы так! Театр (отнюдь не всякий, не спорю) превратился тогда в зону сопротивления. Мне это близко и поныне.

К. Райкин (Свен Вооре), С. Сазонтьев (Айн Сварма). «Монумент» (1977). Театр «Современник». Фото из открытых источников

Театр на Таганке был, конечно, местом паломничества. Простым смертным прорваться на премьеры было почти невозможно, поэтому многие спектакли я смотрела на пару-тройку лет позже. Например, «Вишневый сад», который Анатолий Васильевич Эфрос поставил там в 1975 году, я посмотрела в 1978-м. Кстати, критикам, которые стройными рядами ходят исключительно на премьеры, я бы советовала пересматривать спектакли, когда они уже обкатались и окрепли. Там возникает другое дыхание. Со-дыхание с залом. Я до сих пор вспоминаю не только блистательную Аллу Демидову (Раневскую), но и Татьяну Жукову (Варю), и Марину Полицеймако (Шарлотту), и, конечно же, Высоцкого в роли Лопахина (в сущности, единственного среди них аристократа!) — элегантного, в светлом костюме. Вообще, благодаря сценографии Левенталя все было светлым, сияющим… Этот спектакль особый, как мне кажется, именно из-за сочетания тончайшей эфросовской режиссуры, с одной стороны, и — с другой — любимовских актеров, которые у Юрия Петровича (чего уж греха таить) часто были просто функцией от/для режиссуры и тосковали по любви режиссера к актерам.

Ну, вы уже поняли, что главный мой кумир — тогда, да и поныне — Анатолий Эфрос. В Театре на Малой Бронной, где он многие годы служил просто режиссером, я посмотрела все его постановки. Прочитала все его книги… Какой же он был глубокий и прекрасный!

В театрах я всегда покупаю программки и сержусь, когда внезапно их нет. Когда «ПТЖ» попросил меня поделиться моим зрительским опытом, я вытащила на свет божий огромную коробку с программками и поняла, что хранила их как раз ради такого случая. Я и даты на них ставила (жаль, не на всех)! Нет, пока жива — не выброшу. Программки разложены по театрам. Я москвичка, но по количеству программок в моем архиве в те годы лидирует БДТ. Колоссальными событиями для нас были гастроли товстоноговцев в Москве в конце 70-х и в начале 80-х. Пересмотрела всё! А упомянуть особенно хочется Демича и Борисова, Стржельчика и Тенякову, Лаврова и Шарко в спектакле «Три мешка сорной пшеницы» по Тендрякову. Надеюсь, не только я помню этот спектакль.

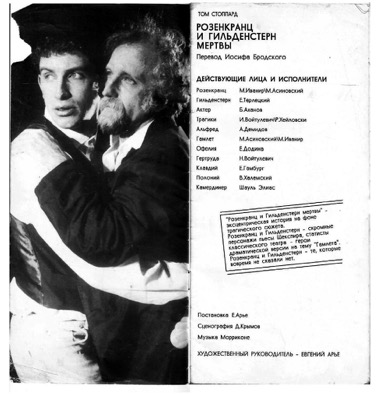

Перепрыгнем почти на десятилетие. В перестройку приподнялся «железный занавес» и театры сообразили, что многое в мировом театре прошло мимо них, надо было наверстывать. Например, Стоппард оказался у нас под запретом по очевидной причине: его первую (1966 год) и чуть ли не самую знаменитую пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» перевел на русский язык Иосиф Бродский. Вот Стоппарда и табуировали вместе с Бродским почти на двадцать лет, а уж в конце 1980-х театры очнулись — и в 1990 году Евгений Арье поставил «РиГ» в Театре Маяковского. Я этот спектакль, конечно, видела.

Тут-то и начала спрямляться моя профессиональная траектория, которая — как я теперь понимаю — неизбежно должна была вернуть меня к театру. Мне, начинающему переводчику, журнал «Современная драматургия» предложил перевести пьесу Стоппарда «Отражения, или Истинное». Потом была «Аркадия», потом спустя годы, «EGBDF» («До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси») и «Трудная проблема». Ну и не только Стоппард, конечно. У меня «в рукаве» 34 пьесы для взрослого репертуара (часть — наша общая работа с Татьяной Тульчинской), множество пьес по мотивам переведенных мною детских и подростковых книг и даже две мои собственные пьесы.

Однако зритель во мне всегда главнее и переводчика, и драматурга, и несостоявшегося театрального критика. Критик-то — по моим наблюдениям — обычно старается соблюдать дистанцию, а я люблю дружить с театрами, режиссерами и актерами. Я счастлива, что жизнь сложилась так, как сложилась, и что в какой-то прекрасный момент я нашла и перевела пьесу Чарльза Мори «Балаган» — настоящий гимн театру. Там есть такие строки: «Представь: чудесный теплый вечер, солнце садится, такой живописнейший задник… и сюда приходят люди, двести человек сидят в темноте на этих неудобных стульях, в этом ветхом сарае, которому без малого два века, сидят в духоте, без кондиционера, и смотрят, как мы играем. Почему? Для меня это загадка. Чудо, в сущности. Но как же хочется быть свидетелем… участником!»

ГАЛИНА АРТЁМЕНКО

Я зритель совершенно непрофессиональный. В детстве и юности поход в театр был настоящим походом. В детстве надо было или с классом ехать, или чтобы родители отвезли. Сначала на автобусе, потом на электричке, потом на метро. Родители не могли меня возить. Оставался поход с классом, это было редко и утомительно. Но все равно удалось на всю жизнь запомнить — ТЮЗ! Ирину Леонидовну Соколову — в «Месс-Менде». Я скоро забыла вообще, про что там, но голос и пластику сеньора Грегорио Чиче я запомнила навсегда. И Ирину Соколову, которую потом уже, став взрослой, увидела в других спектаклях.

Моя зрительская история тесно сплелась с историей моего родительства. Я очень хотела, чтоб у моих детей было не так, как у меня, — я буду, непременно буду возить их в театр! Да, на автобусе, а потом на электричке, а потом на метро. И зрительская история моя и моего старшего сына началась, собственно, с «Зазеркалья», хотя, конечно, были походы в Театр Деммени на Невском, но именно «Зазеркалье» стало моей любовью на всю жизнь, а мои дети вспоминают этот театр с благодарностью.

У совсем юного «Зазеркалья» тогда еще не было своего здания на Рубинштейна. Театр работал на Петроградской, на сцене Дома культуры. И мы с ребенком туда добирались долго. А потом стало поближе — когда театр обосновался на Рубинштейна. «Нашим» спектаклем стал «Детский альбом». Мы со старшим сыном ходили на него несколько раз. И с младшим тоже. Это все так удачно совпало — я читала им дома, мы слушали пластинки дома, а потом смотрели и слушали в театре эти истории — о семье, доме, любви. Мне тогда, одинокой молодой матери с двумя мальчиками, так хотелось тепла, уюта и защиты, так хотелось, чтобы кто-то был рядом с нами и мог разделить эту радость от музыки и книг, историй, сюжета, всего вот этого — «Детского альбома». И потом, когда дети выросли, я еще долго приходила на этот спектакль одна и, ну вот правда, смешно, конечно, хотя не смешно, но так и было — я плакала в зале, благо темно и не видно моих слез, а освещена лишь сцена и там — музыка, истории, все то, что помогло мне прожить эти годы детства детей и вырастить их.

И. Шибанов (Лори Лен), И. Соколова (Чиче). «Месс-Менд» (1972). ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Фото из архива И. Шибанова

Были еще спектакли — волшебная «Лефортовская маковница», старший сын смотрел со мной, а через несколько лет младший не досмотрел — испугался. Так бывает. Была «Каштанка». Были абонементы на целый сезон, когда рано утром в выходной мы просыпались в темноте, ехали на автобусе, потом на электричке, а потом на метро в Театр. И сейчас для меня «Зазеркалье» — дом, уют, защита, друзья, место силы.

«Молодежный» в Измайловском саду… «Молодежный театр на Фонтанке» — всегдашняя мечта. «Касатка» и «Крики из Одессы». «Касатка» укрепляла веру в любовь, ну ведь где-то же есть любовь, ведь вот же она такая бывает — настоящая, красивая и когда все хорошо заканчивается и все живы. А «Крики из Одессы» — сначала в жизни случилась Одесса, Бабель, а потом спектакль. И все это осталось навсегда, хотя Одессу я больше никогда не увижу, но никогда не забуду.

Поход через мост от станции метро «Ломоносовская» в «Мастерскую» — в театр Григория Козлова — это всегда ритуал и событие. Как только они там обосновались. Но это уже моя взрослая жизнь. И она еще длится.

Наверное, надо написать о любимейшем спектакле. Да, у меня есть такой. Смотрела и смотрю практически каждый год, когда его играют в Театре на Литейном. Это «Гекатомба» Яны Туминой и Наталии Соколовской. Сначала я познакомилась с Наташей Соколовской, когда, «ушибленная» блокадной темой, начала читать дневники, исследования Сергея Ярова, тексты Полины Барсковой, «Запретный дневник» Ольги Берггольц. В моей семье блокадников нет — мои родители воевали (да, я очень поздний ребенок), но на других фронтах и оказались в Ленинграде после войны, когда обескровленный город принимал тех, кто мог работать на производствах, но зачастую не пускал обратно тех, кто пережил его «смертное время». Родителям дали комнату, скорее всего, опустевшую из-за того, что те, кто жил там раньше, — умерли или не смогли вернуться. Я один раз была в этой комнате — мама приводила. На Среднем проспекте Васильевского. Но тогда я еще ни о чем таком не думала. Блокада Ленинграда стала для меня одним из важнейших и требующих осмысления событий, когда я уже была журналисткой, много писала об этом. Началось все в «Петербургском Часе Пик», когда впервые заговорили о необходимости увековечить память тех, чьи тела были сожжены в блокадном крематории, кирпичном заводе — на территории нынешнего Парка Победы. Тогда еще были живы те, кто это помнил, блокадницы, работавшие там. Теперь в Парке Победы есть памятный знак — вагонетка…

Так вот, «Гекатомба» — я видела, как спектакль рождался, я уже была знакома и дружна и с Наташей Соколовской, и с Яной Туминой, я читала все эти дневники, что звучат там. Это для меня каждый раз — потрясение. Единственный текст о спектакле, который я написала как журналист и который считаю важным, — это о «Гекатомбе».

АЛЕНА ДАВЫДОВА

Моя зрительская история не совсем типичная: мама работала в литчасти Центрального детского театра в самые легендарные времена (Кнебель, Эфрос, первые пьесы Розова, актеры, потом ставшие знаменитыми…), поэтому я с младенчества привыкла не столько ходить, сколько быть в театре. Мне там все ужасно нравилось — от тяжеленных дверей, покрашенных блестящей белой краской, до запаха вощеного паркета в рекреационном помещении. От тех спектаклей помню волшебные, разнообразно окрашенные моменты, но они, наверное, не так важны, хотя восторг вызывали без-условный.

А первое совсем самостоятельное потрясение — это спектакль Марка Захарова «Доходное место», который вскоре закрыли. Лет мне, наверное, тринадцать. Затем, в четырнадцать лет — «Ромео и Джульетта» на Малой Бронной в постановке Эфроса и его же «Три сестры», тоже вскоре закрытые. С этих спектаклей началась моя осознанная зрительская биография, я стала сама ходить в театры и скоро поняла, что хочу о них писать. Таганка мне тогда тоже нравилась, но недолго и без фанатизма — слишком громко они там кричали.

С. Багов (Андрюс Шатас). «Брысь, костлявая, брысь!» (1978). Московский театр им. Станиславского (Электротеатр Станиславский). Фото А. Бертик

Продолжаю. Эфрос: «Женитьба», «Тартюф» во МХАТе, «Вишневый сад» на Таганке; вторые «Три сестры» на Бронной, «На дне» на Таганке же…

Туманишвили: «Наш городок».

Някрошюс: «Квадрат», «Пиросмани».

Васильев: «Васса Железнова», «Взрослая дочь молодого человека».

Как ни странно, Борис Морозов в Театре Станиславского: «Брысь, костлявая, брысь!», пьеса Шальтяниса, «Сирано де Бержерак».

Вольховский в Челябинском театре кукол: «Карьера Артуро Уи».

Виктор Шрайман в Магнитогорском театре кукол: «Дракон», «Дом, который построил Свифт».

Сценограф Марк Борнштейн в Магнитогорском театре кукол: «Гамлет».

«Я, Фауст…» — спектакль по фольклорному Фаусту в постановке Михаила Хусида в Челябинском театре кукол.

«В ожидании Годо» в постановке Алексея Левинского.

Дипломный спектакль актерского выпуска Вильнюсской консерватории «Детские дни», перенесенный потом на сцену Шауляйского театра, куда перешла большая часть курса. Спектакль, который никто из критиков, кроме меня, не видел: шауляйский интернат, пьеса «Овраг» в постановке актера шауляйского театра Эдмундаса Леонавичюса, который вел там драмкружок; одно из сильнейших театральных впечатлений вообще. Неблагополучные подростки играли бродячих собак.

«Уроки музыки» в постановке Романа Виктюка.

«Вагончик» во МХАТе, в постановке Камы Гинкаса.

Как можно видеть, набор пестрый и не всегда последовательный. Про многие из этих спектаклей я писала, так что не знаю, вполне ли мой список сгодится. При его составлении старалась быть честной: если знаю, что спектакль произвел на меня когда-то сильное впечатление, но помню из него только две-три сцены, в список не включала; иностранные тоже не включила.

Наверняка многое забыла по старости и густому головному туману от болезни.

Ну конечно, Габриадзе забыла…

МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ

Моя биография — не те тысячи спектаклей, что посмотрены, и не те сотни, о которых я писала, и не те десятки, которые составили важнейшие эстетические впечатления…

Биография — это все-таки первая реальность, жизнь, ты сам. И спектакли, в связи с которыми помнишь себя. Как там говорила Лика в «Бедном Марате»? «Я его почти забыла, я себя помню».

То есть когда вторая реальность становится твоей собственной, первой.

…Я учусь в седьмом классе и с третьего яруса БДТ смотрю «Горе от ума». Юрский—Чацкий говорит про карету и падает в обморок. Для меня начинается театр. Отчетливо помню не только Юрского, но и себя на верхотуре БДТ в этот момент, будто смотрю со стороны на девочку, у которой переменилась жизнь.

…Я только-только вхожу в профессию. В опорковской «Чайке» под музыку Альбинони Эра Зиганшина — Аркадина прикладывает к себе платья, без слов объясняя Треплеву муку и счастье театра, пожизненную плененность этим миром, невозможность избавиться от него. Хорошо помню свое чувство: я вхожу туда, в этот волшебный и опасный мир. Осторожно, не запнись, берегись зависимости, не обольщайся, хотя ты уже, в общем, приговорена…

…Тонкая корочка раннемартовского льда на луже. Улицу почему-то не помню, а лед на углу Рубинштейна и Марии Ульяновой помню (наверное, шла, не глядя по сторонам, ничего не видя — ну да, так оно и было). Я иду с «Братьев и сестер» из МДТ, стою под тусклыми фонарями, записывая что-то в блокнот, но дело не в том. Пахнет весной и очень много воздуха — как будто театр накачал мир озоном. И хочется кричать «Заживёёёём!», потому что это 1985-й, мы начинаем свободно дышать, вдыхать и выдыхать, и впереди новая жизнь, и у ее начала — этот великий спектакль.

Э. Зиганшина (Аркадина). «Чайка» (1982). Театр им. Ленинского комсомола («Балтийский дом»). Фото Ю. Богатырева

…Мы со студентами в Москве, ходим по театрам, что-то смотрим: в разгаре студийное движение, кочегарят Творческие мастерские. Но мне не до того, у меня на разрыв болит душа (личное, личное) и чайником кипит голова (личное, личное). И ни в один спектакль я не могу включиться. Делаю вид перед студентами. И тут мы приходим на премьеру «Поминальной молитвы» в Ленком… Я читала потом много и про недостатки режиссуры, и про попсоватость спектакля, и…, и… Но только вышел Евгений Леонов, и с первой секунды этот спектакль мягко взял меня всю, со всем кипящим и болящим, заставил выкинуть все из души и головы, забрал на три часа себе целиком — и выпустил после окончания на улицу другого, целого человека со способностью видеть, слышать, включаться в жизнь. Тогда — помню — я подумала, что это был катарсис.

Через год-другой «Поминалка» приехала в Ленинград, и я решила повторить тот случай исцеления. Играл Стеклов. Это было непереносимо, я ушла и вернулась назавтра к Леонову. И все повторилось.

Е. Леонов (Тевье). «Поминальная молитва» (1989). Театр им. Ленинского комсомола. Фото из архива театра

…Фактом жизни, а не искусства был для меня «Мой бедный Марат» Праудина. Если б не он и не долгое, целый месяц, хождение на длинный спектакль из раза в раз и сочинение большого текста, которым мне хотелось поговорить о долге, любви, невозможности повторить, догнать пропущенное, — я б тогда сошла с ума (опять кипело и болело, жизнь-то продолжалась).

Конечно, я помню те спектакли, текстами о которых разговаривала с разными людьми. Как-то донеслось: Барбой сказал, что Дмитревскую стало неинтересно читать. Так ли было, не так ли — уже не установить, но я решительно придумала доказать себе и своему другу-начальнику что-то… Придумала мужской псевдоним, написала в номер 21 текст. Иду по Моховой, встречаю Юрия Михайловича: «Марина, у вас там какой-то новый парень появился, отлично пишет, откуда он?» Yes!!! «Да с журфака какого-то, Юрий Михайлович». — «Давайте не теряйте, парень способный».

Какие-то мои статьи были адресованы И. Н. Со-ловьевой (она их наверняка не читала, но я писала так, как будто она прочтет, я ей хотела эти спектакли рассказать), какие-то Смелянскому, какие-то определенным знакомым, часто я писала, чтобы подразнить кого-то из коллег (любила полемики). Часто, очень часто спектакль был поводом, как теперь говорят, «проработать травму» путем анализа его содержания. Так и складывалась моя биография.

…Я сижу в Щелыкове, мне надо написать в номер про две «Тани-Тани», виденных под конец сезона (Фоменко и Туманов), а ничего не пишется, я очередной раз в кусках. Под руку подворачивается бледно-зеленый листок формата А4, я беру его и вяло пишу только одно слово: «Хорошо». Потом приписываю: «В Бибиреве». Потому что мне-то плохо… Но спектакли-то хорошие! И, кажется, сидеть на солнышке тоже не так плохо…

«Хорошо в Бибиреве!

И в Москве хорошо.

И в Петербурге хорошо.

И хорошо в Щелыкове — сидеть в середине августа на балконе, пить чай с мятой и писать на бледно-зеленой бумаге рецензию на „Таню-Таню“… Хорошо!»

И начинаю жить. Как мне не помнить эти спектакли, когда вторая реальность так помогала жить в первой?

МАРИЯ ЧЕРНЯК

«Все мы родом из»… театра. Для меня абсолютно естественно это уточнение хрестоматийной фразы Антуана де Сент-Экзюпери. Какой замечательный сюжет — биография зрителя — а ведь она действительно существует. Часто говорят о биографии читателя и о том, как читатель формируется, из каких книг, образов и цитат состоит. Ж.-П. Сартр писал, что чтение — это «благородное соглашение между автором и читателем; они оказывают друг другу доверие, полагаются друг на друга, и каждый требует от другого ровно столько, сколько тот требует от него». Но ведь такие же доверительные отношения возникают (или хотелось бы, чтобы возникали) в театре. Поэтому я убеждена, что биография зрителя есть и есть спектакли, которые входят в плоть и кровь человека, формируют особую театральную оптику и настраивают внутренний камертон. Мне могут возразить, что театральных зрителей значительно меньше, чем читателей. Сегодня я бы не стала с этим соглашаться — настоящих читателей (оставим как правило непрочитанную школьную программу за скобками) тоже становится все меньше и меньше, о чем свидетельствуют многочисленные социологические опросы. Поэтому, возможно, вскоре мы будем узнавать друг друга по цитатам и по фразе: «А ты помнишь этот спектакль?»

Мне в детстве безумно повезло, поэтому очень просто говорить о моей биографии зрителя — ведь она была выстроена замечательными педагогами Ленинградского ТЮЗа, в Делегатском собрании которого я была пять лет. Главная идея А. А. Брянцева и З. Я. Корогодского состояла в том, чтобы воспитать настоящего зрителя, научить не просто смотреть, но видеть и понимать спектакль, на всю жизнь сформировать истинную потребность находиться в постоянном диалоге с театром, сверять с ним часы и наблюдать за тем, как это время воспринимают режиссеры-современники. Пройдя уже большой жизненный путь, могу сказать, что эта театральная педагогика сработала: я не представляю себе жизни без театра и просто физически испытываю необходимость наблюдать за тем, как и чем живет современный театр.

Если говорить о конкретных спектаклях, которые вошли в меня навсегда, то, в общем-то, это весь репертуар ТЮЗа моего детства (конец 1970-х — начало 1980-х годов). Знаменитые спектакли «Трень-брень», «Глоток свободы», «Радуга зимой», «Наш цирк», «Наш, только наш…», «Наш Чуковский», «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!», «Открытый урок», «Весенние перевертыши», «В гостях у Донны Анны», «Бэмби», «Ночь после выпуска», «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе» и др. В памяти сохранились сцены всех этих спектаклей, которые я смотрела по многу раз. Каждый по-своему открывал «тайное тайных» Театра. Так, «Бэмби» со своей театральной условностью (поднял актер в современном свитере и джинсах руки над головой — и уже олень) заставил задуматься, что настоящее театральное высказывание — это обо всех людях и конкретно о тебе.

ТЮЗ того времени был открыт для современной литературы, З. Я. Корогодский ставил Р. Погодина и В. Тендрякова, Б. Голлера и Б. Окуджаву. Невероятно важным для меня стал спектакль на экспериментальной сцене на 5-м этаже по стихам запрещенного тогда поэта ленинградского андеграунда Олега Григорьева. Его стихи сопровождают меня всю мою жизнь.

— Ну как тебе на ветке? —

Спросила птица в клетке.

— На ветке — как и в клетке.

Только прутья редки.

Это четверостишье из якобы детской книжки О. Григорьева я воспринимаю как своеобразный эпиграф к разговору о свободном театре и свободной литературе ХХ века.

Важнейшим в моей биографии зрителя стал спектакль «Месс-Менд» по роману М. Шагинян (постановка З. Корогодского, режиссер Л. Додин, художник М. Китаев, композитор С. Баневич). Сбивающая с ног энергия этого спектакля была настоящим вызовом. Прямо по Шиллеру: «Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых поражает нас». Игра в театр, игра в кино, игра с таким непонятным тогда жанром мюзикла, игра с мало известной тогда литературой 1920-х годов — все это, составляющее уникальную ткань этого спектакля, было по-настоящему осознано мною позже. А тогда — было просто абсолютное зрительское счастье. Для меня в какой-то степени это был и судьбоносный спектакль. Потом, спустя много лет, «Месс-Менд» стал одним из сюжетов моей докторской диссертации. Ведь этот «роман с ключом», опубликованный 100 лет назад, в 1924 году, под псевдонимом Джим Доллар (перевод с американского Мариэтты Шагинян), стал практически первым авантюрным романом новой послереволюционной литературы.

Наши педагоги настаивали на том, чтобы мы не замыкались в тюзовском репертуаре, а смотрели спектакли других театров. Поэтому при любой возможности мы бегали на спектакли в БДТ и Театр им. Ленсовета, в Комиссаржевскую и на Литейный, в только что открывшийся Молодежный и театр «Суббота». Конечно, в мою «театральную кровь» входят «История лошади» и «Ханума» Г. Товстоногова, «Сто братьев Бестужевых» В. Малыщицкого, «Трехгрошовая опера» И. Владимирова и многие другие спектакли.

Но важнейший театральный опыт связан с Театром на Таганке. Влюбленные в театр, мы нашей делегатской компанией в последних классах школы и на первом курсе регулярно ездили в Москву и пробирались всеми правдами-неправдами на Таганку (должна сказать, что наш делегатский билет, подписанный З. Я. Корогодским, на администратора Театра на Таганке производил впечатление и нам часто давали входные билеты на звездные спектакли).

Одним из самых ярких театральных впечатлений юности остается для меня спектакль Ю. Любимова «Три сестры». Любимовская концепция времени практически иллюстрировала мысль Маяковского о том, что «театр не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло». Поразил не только язык режиссерского прочтения пьесы, но и абсолютное включение зрителей в этот диалог с Чеховым: от первого отражения всего зрительного зала в огромном зеркале-занавесе до уникальной по технологическому решению поднимающейся стены театрального зала — военный оркестр играет на современном московском проспекте, мимо проходят люди, едут машины, слышен голос улицы и шум ветра. Это было абсолютное торжество театрального языка во всем его многообразии. Чеховская фраза «без театра нельзя» была предельно точно проиллюстрирована любимовским решением спектакля.

На этом я бы остановилась. Мне хотелось вспомнить о становлении моей биографии зрителя. За долгие годы потом было много невероятно ярких театральных впечатлений от спектаклей, которые я видела в разных городах страны и мира, на многочисленных петербургских театральных фестивалях, гастролях и т. д. и т. п.

Отказавшись по разным причинам от того, чтобы стать театроведом, и став литературоведом, я не перестаю быть не только театральным зрителем. Уроки ТЮЗа и его педагогической части не прошли для меня бесследно. Мне важно и в моей профессиональной деятельности формировать «биографию зрителя» моих учеников и студентов. Я с удовольствием это делаю и на своем любимом курсе «Драма и театр» на родном филфаке, и в многолетнем проекте для школьников «Книга на сцене», который мы придумали с моим мужем-режиссером, и, конечно, в нашей маленькой частной театральной школе, которой уже без малого тридцать лет.

«Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов» — по этой максиме А. И. Герцена живу и сегодня.

ИРИНА СЕЛЕЗНЕВА-РЕДЕР

Театр дважды разворачивал мою жизнь впрямую. Первый раз тогда, когда жизнь, по сути, только начиналась, второй раз — когда казалось, что пути к этому театру давно заросли.

Семья не театральная, в программе детства стандартный набор — «Щелкунчик» в Мариинском, «Конек-Горбунок» в ТЮЗе, изредка кукольный театр. И да, еще обязательно цирк, если в программе Анатолий Марчевский. Подсказать, куда идти, некому, разве что сарафанное радио от друзей. С их подачи лет в четырнадцать театра в моей жизни становится много. Это, конечно, ТЮЗ и его «Наш, только наш», «Комедия ошибок», «Без страха и упрека». И Молодежный театр времен Ефима Падве — «Сирано де Бержерак» с Кухарешиным смотрен-пересмотрен. В БДТ тоже, бывает, удается пробиться, но билетов на лучшие спектакли не достать, денег нет, связей тоже… В школе я уверенно двигаюсь к медали, проблем с учебой не испытываю никаких и собираюсь стать ученым-биофизиком. Заниматься вот этой самой ускользающей материей, которая поможет человеку преодолевать его физическое несовершенство или гармонизировать его взаимоотношения с природой. Малый (подготовительный) факультет Политехнического института уверенно принял меня в свои стальные объятия, и там всё ок — у меня есть все шансы сдать пробные экзамены и поступить автоматом, минуя абитуриентский стресс. Но времена буйные, на дворе 1989 год. В школе на уроках мы «раскручиваем» учителей на нешкольные темы, сами спорим до хрипоты об увиденном или прочитанном. И, о чудо, учительница математики Ирина Максимовна рассказывает, как видела Высоцкого в «Гамлете». А мой одноклассник Антон — о спектакле Додина «Братья и сестры». Высоцкого уже нет на свете. А я прихожу домой и прошу маму любой ценой достать билет на «Братья и сестры».

Со спектакля я выходила с глазами как блюдца, но не видела перед собой ничего. Додинский спектакль перевернул буквально всё — отношение к литературе, к стране, к человеку. И к театру, который может быть вот таким. К такому театру хотелось иметь хоть какое-то отношение. Но как?! Волею случайной неслучайности чуть ли не сразу в том феврале в руки попался справочник для поступающих в вузы с информацией о театроведческом факультете. Физика враз померкла, все срослось, кроме одного — готовиться было уже поздно. Но Додин так развернул меня в сторону театра, что, зная все про физику и математику, но не зная ничего про Шекспира и Мейерхольда, я в то лето на Моховой поставила на кон все, что было. Спустя пять лет мне выдали диплом театроведа. Если бы не «Братья и сестры», у меня сегодня точно была бы другая профессия.

Н. Офчарек (Ричард III), С. Хаупт (Леди Анна). «Войны роз» (2008). Бургтеатр. Фото из открытых источников

В 2010 году у меня уже трое детей, защищена историческая диссертация, но про живой театр я не пишу. Потому что во время учебы мой педагог по театральной критике Вера Викторовна Иванова выписала мне финальную «тройку» за проблемную статью в семинаре с условием, что театральной критикой я заниматься не буду. Я и не занимаюсь, ну не мое, так не мое. Но живу я тогда в Германии, тихо вою от отсутствия театра в петербургских масштабах и изредка отправляюсь смотреть лучшие немецкие и австрийские спектакли. А еще в нечастые наезды в Петербург попадаюсь на глаза однокурсникам и коллегам. И Лилия Шитенбург, тогдашний редактор газеты «Империя драмы» в Александринском театре, уговаривает меня написать — про спектакль Клауса Пеймана «Пробуждение весны» в Берлинер ансамбле и восьмичасовом спектакле «Войны роз» Штефана Киммига в Бургтеатре. Оба спектакля впечатляли по-разному, один — своим неожиданным взглядом на взросление, другой масштабностью режиссерского подхода к шекспировским хроникам и непривычной марафонской протяженностью. Ничего выдающегося, такой хороший европейский театр. Но я, пока писала, покрывалась пятнами от ужаса, что меня прочтет кто-то из педагогов, хотя Веры Викторовны уже не было в живых. А прочел не кто-нибудь — Барбой. И сказал мне добрые слова. И великая китайская стена между мной и театральной критикой обрушилась. Если бы не Берлинер ансамбль и Бургтеатр, так бы я и писала свои исторические статьи и книжки про цирк.

И да, по невероятной иронии судьбы, в результате той же случайной неслучайности, живу я в Петербурге в последней квартире Ефима Падве. И никогда об этом не забываю.

СВЕТЛАНА ДРУГОВЕЙКО-ДОЛЖАНСКАЯ

Мои первые театральные впечатления — это все-таки опера. Меня последовательно водили сначала в Малый оперный театр, а потом уже и в тогдашний Кировский. Поэтому я гораздо раньше поняла про условность в театре, чем про все в нем остальное.

А потом был, конечно, ТЮЗ Корогодского. Я помню, что впервые попала туда в шестилетнем возрасте. На билете было написано «С семи лет», и родственники меня строго инструктировали: «Если спросят, сколько тебе лет, надо сказать, что семь». Наверное, я потому так отчетливо и запомнила этот эпизод — от ужаса, что придется вдруг врать.

В ТЮЗ я ходила довольно много и многие спектакли помню довольно отчетливо: «Открытый урок», «Наш, только наш…», «Кошка, которая гуляла сама по себе». У меня в этом театре всю жизнь были две любимые актрисы. Это Антонина Шуранова и Марина Старых. Я как-то задумалась, почему именно они. Эти актрисы были совершенно не тюзовские. Обе — неописуемые красавицы, причем с совершенно разных полюсов, с невероятными глубокими, грудными и очень женскими голосами. Они, как колокольни над пейзажем, буквально возвышались над мизансценами любого тюзовского спектакля, выламывались из них. И если про Антонину Шуранову более-менее всем известно, то про Марину Старых вспоминают разве что в связи с «Соломенной шляпкой», где она сыграла бессловесную невесту. А она, конечно, актриса с загубленной театральной судьбой, потому что у Корогодского она была не на своем месте, он, в общем, так и не смог найти ей достойного применения.

А. Шуранова (Женщина). «Кошка, которая гуляла сама по себе» (1978). ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Фото из архива редакции

Потом, в юности, было два театра, в которых я видела, кажется, всё: БДТ и Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. БДТ — потому что мои родители регулярно ходили в этот театр, и я вслед за ними туда перетекла. А с Театром Комиссаржевской вышла смешная история. Дело в том, что моя подружка, тогда студентка филфака Герценовского университета, была влюблена в Станислава Ландграфа настолько, что устроилась работать уборщицей в этот театр, поэтому я почти каждый вечер могла туда приходить и откуда-нибудь из укромного места смотреть спектакли. «Забыть Герострата» я видела, может быть, раз двадцать. Или трилогию Алексея Толстого с Владимиром Особиком, который был, конечно, совершенно гениальным актером. Но в целом такой театр, условно назовем его «классическим», производил на меня мало впечатления, потому что подобные спектакли мне казались всего лишь иллюстрацией к тексту. То есть я не видела принципиальной разницы между тем, как я бы сама прочитала пьесу Горина, и тем, как ее играл, пусть и блестяще, Станислав Ландграф, с театральными интонациями, с фигой в кармане. Это было, я бы сказала, приятное развлечение, не более.

А потом, в ранней студенческой юности, я попала в театр Стуруа, на его спектакли по Шекспиру, ну и, конечно, «Кавказский меловой круг». И вот тут, что называется, «пропала». Причем, надо отдать должное советским временам, театры тогда довольно много гастролировали, поэтому нередко так случалось, что, будучи на отдыхе где-нибудь, например, в Риге, мы с подружками оказывались там в одно время с гастролями театра Стуруа и первым делом мчались на эти спектакли.