ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ В СЕГОДНЯШНЕМ ТЕАТРЕ

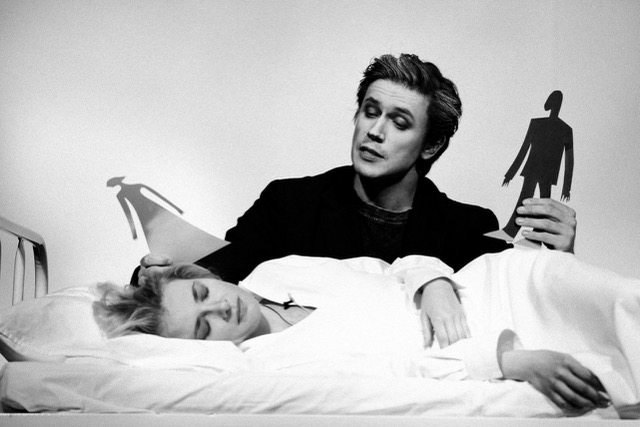

В. Никитин (Людоед II), С. Мосейко (Шварц). «Шварц, человек, тень». Казанский ТЮЗ. Фото В. Луповскогоа

Интерес театров к пьесам Евгения Шварца становится все острее, а в самые последние годы — тем более. Имеются в виду не «Золушка» или «Снежная королева», никогда и не сходившие с афиш, но тоже сказки (Шварц в принципе был сказочником), однако более «взрослые», содержащие множество событий, персонажей, намеков и парафразов, которые провоцируют прямые общественные ассоциации. Хотя, как знать, нынче и «Золушка» может выстрелить самым неожиданным образом, в ней ведь тоже много остроумных, иронических, социально метких текстов.

Это свойство Евгения Львовича, которому потом наследовал не один отечественный литератор и даже преуспел, но не превзошел, чертовски притягательно — и дьявольски опасно. В советские времена спектаклей по пьесам Шварца с «фигами в карманах» (дескать, эвон как я смело намекнул-подколол!), но на деле совершенно беззубых и безобидных было столько, что и не подсчитать. Прорыв, на мой взгляд, совершил Марк Захаров фильмами «Обыкновенное чудо» (1978) и «Убить дракона» (1988). В «Обыкновенном чуде» возникали и убийственно точные типажи, и бьющие в цель интонации — все это будило недвусмысленные, острые на тот момент коннотации. Но были еще и общая тональность нешуточной тревоги, это состояние на краю бездны, эта решительная не «сказочка», эта безжалостная стихия чувства, когда любовь почти равна смерти. «Дракон» же и вовсе стал невероятным для тех лет гражданским высказыванием. Удивительное дело, с годами эта картина «настаивается», как хорошее вино, становится все более мрачной (не в последнюю очередь благодаря Олегу Шейнцису, который здесь единственный раз поработал с Захаровым как художник кино) и пророческой.

В нынешнем сезоне на Шварца опять спрос. Только в Москве с разницей буквально в неделю вышли спектакли «Другая сказка» (режиссер Сергей Урсуляк, Театр им. Маяковского) и «Обыкновенное чудо» (постановка Ивана Поповски, Театр им. Вахтангова). А в Казанском ТЮЗе режиссер Дмитрий Егоров еще в прошлом году поставил биографическую историю писателя под названием «Шварц, человек, тень». Драматург Маргарита Кадацкая соединила в пьесе дневники Шварца, его биографию с сочиненными Шварцем героями, события жизни и их преломление в фантазиях сказочника постоянно перемешиваются. Мягкий, интеллигентный, по природе своей позитивный Евгений Львович, каким его играет Сергей Мосейко, сталкивается со всеми прелестями сталинского режима, но судьба к нему милостива. Его не расстреливают и даже не арестовывают, как его друзей-литераторов Олейникова и Заболоцкого. От него, в отличие от многих его коллег, даже впрямую не требуют присяг и предательств, он успешен, признан, и практически ни одно из его произведений не запрещено. Но послушайте его тексты — разве писатель не видит и не слышит происходящего вокруг? Как знать, может быть, сказочный жанр и стал его отдельным счастьем, позволявшим говорить с помощью иносказаний, сохранив личный маленький мир? Он водружает на любимую дочку маленькую картонную корону, конечно же, она для него — вечная принцесса. А себе на голову в кабинете сотрудника НКВД надевает заячьи уши, и это одна из самых сильных сцен спектакля. Так и прыгает «зайчик» с недюжинным литературным даром, увертываясь от волчьих зубов, так и убегает, тихий и беззащитный, но зачем-то пока нужный верховной власти. Сама же «верховная» со знаменитой трубкой в зубах тоже однажды появляется в бутафорской короне. Сколько королей вывел Шварц в своих пьесах, слабых и сильных, лукавых и глупых, тиранов и так себе! Он, безусловно, многое про них знал…

А потом наступило время «оттепели», когда вчерашние ретивые сталинисты перед его изумленным и усталым взором переобувались прямо на ходу. И вот это испытание становилось для старого писателя едва ли не более тяжелым, чем все предыдущие. Частная жизнь большого художника, застенчивого и совестливого человека на фоне трагической истории его страны — вот тема, исключительно сегодняшняя и вновь требующая раздумий.

А в «Обыкновенном чуде» Ивана Поповски, в спектакле масштабном, длинном, ярко одетом и раскрашенном, любовь фактически равна смерти. Всю историю с королем, принцессой и медведем Хозяин-волшебник (Владимир Логвинов) придумывает для своей неизлечимо больной жены (Яна Соболевская), чтобы скрасить ей последние часы жизни. Начало и финал художница Мария Трегубова выдерживает в черно-белых аскетических тонах. Перед нами история отнюдь не веселая, скорее трагическая, несмотря на ее сказочную середину, откровенно аляповатую и бутафорскую. На сцену вываливается нескрываемо «красочная» королевская компания, в которой преобладают все оттенки красного: пурпурные, розовые, рыжие. Здесь все свое несут с собой, включая королевское бархатное кресло-трон и даже плаху с топором. Шляпки, пышные юбки и панталоны, нелепые сюртуки, метлы, которые стреляют, воздушные шары, которые лопаются. Но вот в дверь гостиницы уже задувает настоящая белая пурга, головы героев покрыты снегом, руки не на шутку закоченели. И все бессмысленно мечутся в поисках крупицы тепла. Король — Артур Иванов тут — не тиран, ему бы отогреться да пережить бы всю эту свистопляску, и было бы счастье. Ключевая сцена длинной «сказки», явно предвещающая неумолимую смену регистра, — двойная дуэль на шпагах. Сражаются не только Принцесса (Полина Рафеева) с Медведем (Эюб Фараджев), но и Хозяйка с Хозяином, и это единственный в спектакле момент их «зеркальных» совпадений, тождества историй их любви. А тем временем вовсю орудует безмозглый Охотник (Владислав Гандрабура), стреляющий куда попало, уже в который раз Палач (Сергей Пинегин) налаживает пень-плаху… И вот сцена пуста, черно-бела, и в ее глубине плещется мрачный, масляного оттенка прибой. Туда бегут двое, кажется, наконец свободных и счастливых влюбленных, но, возможно, уже не живых. А остальные герои пьесы тем временем одеты в седые, черно-серебряные, будто покрытые пеплом, тона. Поседевшие персонажи-артисты исполняют изумительную песню Геннадия Гладкова «Давайте негромко, давайте вполголоса…» (в спектакле много сознательных оммажей картине Захарова) и прижимают пальцы к губам.

Помните, в пьесе были слова про «один-единственный день, когда влюбленным все удается»? Спектакль Поповски как будто пронизан вопросом, существовал ли такой день на самом деле или это был только утешительный вымысел? А если этот день все же существовал, то не был ли героями безнадежно упущен? Тема, однако!

Я. Соболевская (Хозяйка), Л. Бичевин (Волшебник). «Обыкновенное чудо». Театр им. Евг. Вахтангова. Фото Я. Овчинниковой

Раз уж зашла речь о песне Гладкова из захаровского фильма, то как не вспомнить ее финал: «Ах, как это мило, очень хорошо. Плыло и уплыло, было — и прошло». Вот эти строки можно было бы поставить эпиграфом к спектаклю Сергея Урсуляка «Другая сказка». Маститый кинорежиссер впервые взялся за театральную постановку, сам создал инсценировку из разных шварцевских пьес, сделав центральной историю Принцессы и Медведя, добавив текстов из «Дракона» и «Голого короля». Получилась некая новая сказка про любовь, которой препятствуют король-деспот, лживые министры и тоталитарная знать. В спектакле звучит много прекрасных и кажущихся режиссеру злободневными реплик, благо шварцевские тексты, как уже не раз было сказано, набиты ими буквально под завязку. В предуведомлении к постановке Урсуляк слегка проходится по «модному» театру, отделив его от себя как приверженца старых традиций.

П. Рафеева (Принцесса), Я. Соболевская (Хозяйка). «Обыкновенное чудо». Театр им. Евг. Вахтангова. Фото Я. Овчинниковой

Увы, дело, как говаривал один герой из пьесы другого автора, вовсе не в новых или старых формах. Мы сегодня видим немало спектаклей, сделанных, так сказать, «не модно», однако ставших ясными и содержательными художественными высказываниями, задающими времени вопросы и ищущими на них ответы. «Другая» же «сказка» построена на целом ряде системных режиссерских ошибок. Если играем сказочные сюжеты, значит, актеры должны почему-то хлопотать, совершать сто бодрых эволюций в минуту, преувеличенно изображать проверенный веками набор свойств и состояний: наив и отвагу, манерность и глупость, самодурство, хитрость, жадность, вероломство и проч. Хорошие артисты Театра Маяковского, столкнувшись с совершеннейшим общим местом поставленных перед ними задач, разумеется, тут же теряют свой потенциал и пускаются кто во что горазд. Исключение здесь составляет разве что обладающий уникальной органикой Вячеслав Ковалев, который играет Короля все же живым, смешным и жалким человечком. Да, пожалуй, еще есть Евгений Парамонов, который нашел для своего Первого министра пару каких-то индивидуальных красок. Вот и способная художница Евгения Шутина на этот раз явно создавала нечто среднеарифметическое: раз есть текст-дайджест, значит, будет для него широкая фронтальная лестница, на которую, как на эстраду, выйдут действующие лица и исполнители.

В. Ковалев (Король), О. Ергина (Первая фрейлина). «Другая сказка». Театр им. Маяковского. Фото В. Луповского

Но главная системная ошибка, думаю, кроется в самом отношении к тексту оригинала. Все эти бессмертные тюзовские штампы: с веселыми парнями-плутами, с миленькими, но без личностных подробностей влюбленными или с «тоталитарной» массовкой, одетой в шинели и френчи, — можно было бы, в конце концов, списать на театральное неофитство опытного кинорежиссера. Но на что списать наивную веру в то, как сами по себе блестящие текстовые шварцевские пассажи прозвучат ух до чего актуально? А при этом все будет вполне себе диетическим — только, как сказано в программке, «дуракаваляние со смыслом».

А. Васина (Принцесса), Н. Языков (Генрих). «Другая сказка». Театр им. Маяковского. Фото В. Луповского

Такие номера со Шварцем не проходят! Скажите, находясь на третьем десятке раздираемого тяжкими катаклизмами ХХI века, ну какой такой острый смысл можно уловить в одной, вырванной из контекста реплике? Вот, к примеру, Король из «Обыкновенного чуда» говорит: «Не буду! Потому что я самодур. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная. Дура неисправимая». И что с того? Смешно, право. Одними меткими, остроумными фразами, одной, пусть и пленительной, но лишенной общей, жесткой «дебютной» художественной идеи, интеллектуальной словесной игрой очень легко загнать Евгения Шварца на ту самую беззубую и бессмысленную сценическую территорию, на которой он, увы, слишком часто оказывался. Ведь заячьи уши имеют обыкновение везде предательски торчать.

Февраль 2024 г.

Комментарии (0)