«Удачи, Марк!». Пермский академический Театр-Театр.

Режиссер Алексей Крикливый, автор либретто Никита Рязанский, художник Анвар Гумаров

Становление подростков, их сознания и системы ценностей, по сути, вечная тема для искусства. В репертуаре пермского Театра-Театра — как ответ на потребность осмыслить особенности современной социализации подростков — недавно появились сразу два музыкальных спектакля. Осенью прошлого года — «Как пережить лето». А в январе 2024-го — «Удачи, Марк!». Мой разговор — о нем.

Марк — юноша из трудно живущей семьи, где мать работает на четырех работах, а отчим — тунеядец, жлоб и ханжа-зануда, одолевающий парня морализаторскими нравоучениями, не гнушающийся грубыми вторжениями в его внутренний мир и просто банальными побоями, — поступает в новую школу. «Элитарную» и «передовую» (и дорого за все это берущую с родителей своих учеников). Он — способный, самой жизнью сформированный, вполне самостоятельный человек. Знакомясь с неформальными лидерами класса — Дэном и Ди-ной, Марк сразу сталкивается с их амбициями, самомнением и «статусным», базирующемся на богатстве родителей, высокомерием. Эти детки-мажоры демонстративно благополучны, откровенно кичатся положением и богатством родителей, модной одеждой и зарубежными каникулами. Дина, правда, этически чувствительней Дэна, к тому же Марк явно привлекает ее, а с другом Дэном у нее весьма конкурентные отношения. Марк, похоже, впервые осознает факт социальных различий, осознает весьма остро и болезненно, потому что теперь это реальность его собственной жизни, его отношений с одноклассниками и школой в целом как воплощением травмирующих юношу противоречий. Тут-то и начинается самое интересное, самое важное и драматическое. Реальное.

Семнадцать лет прошло с появления мюзикла А. Пантыкина и К. Рубинского «Силиконовая дура» (2007, Свердловский театр музыкальной комедии) — но как заметно изменился мир, повседневная жизнь и вместе с ними проблема становления подростка. Начиная с их технологического оснащения. У юных героев «Силиконовой дуры» был самый передовой способ общения — компьютерный чат и «аська». В руках героев «Удачи, Марк!» айфоны и видеокамеры. И сам театр без видео не обходится: в новом пермском мюзикле — и видеорепортажи Марка и о Марке, и простая и остроумная анимация (Петр Марамзин, Анвар Гумаров), сопровождающая первый монолог Марка. В ней с юмором, как бы не всерьез, дается эскиз недружественной к герою социальной среды: веселая преамбула к очень серьезной истории.

Да и сами старшеклассники существенно повзрослели. Все стало более сложным и напряженным. И это чутко и выразительно репрезентирует сам жанр мюзикла, как его понимают, наполняют и интерпретируют сюжетно и эмоционально точная, суггестивная и красивая музыка Ольги Шайдуллиной и тонко моделирующее реальность либретто Никиты Рязанского. Они в полной мере реализуют, как мне кажется, главные содержательные «родовые» черты мюзикла.

Этот жанр умеет и любит представлять мажорный «официальный» образ современного социума и его членов как успешных, процветающих, полных энергии, оптимизма, устремленности в светлое будущее и демонстративной «медийности» — осознанной обращенности к зрителям: смотрите, у нас всё о’кей! Эта тематическая доминанта жанра в спектакле, поставленном Алексеем Крикливым (вместе с музыкальным руководителем Евгенией Прозоровой, хореографом Ксенией Малининой, художником-сценографом Анваром Гумаровым, художником по костюмам Марией Лукка), воплощается в музыкально-сценических образах школы, ее презентационных хайп-ритуалов, взрослых субъектов — директора по кличке Чупа-Чупс и учительницы по кличке Люстра, но также и в психологии и поведении самих школьников, особенно главных героев: Дэна и Дины. Мы вместе с Марком сразу попадаем в парадную, празднично-рекламную атмосферу школы. С бравадой, сомнительными шуточками и показ-ным демократизмом директора-шоумена (М. Гориславец и В. Котляревский, каждый по-своему, убедительны в этом образе заправского диджея, творца и энергичнейшего ретранслятора мифа школы). С заученным коллективным вдохновением и задором. Со слаженным, как положено в эстрадной массовке, пением школьных масс, выражающим показушный энтузиазм и «фирменный» оптимизм: мы успешные, мы креативные, мы — крутые! В пермском спектакле массовые хоровые сцены в исполнении в основном студентов приятно удивляют истинно «мюзикльными» отшлифованностью, энергетикой и драйвом. Лихая музыка, ликующие «песнопения» школьного коллектива — витрина этой мифологической показной социальности, точнее — симулякр отсутствующей социальности. Какова на деле эта социальность, мы узнаем очень скоро: «прогрессивная» Люстра, называющая своих учеников коллегами, в ответ на просьбу Марка о помощи, всего лишь совете, отвечает звучащим как «педагогический манифест» отказом, подтверждая лживость культивируемого здесь мифа о сотрудничестве учителей и учеников как базовой ценности. Играющая Люстру Анна Анисимова не стесняется сатирических сгущений, а ее «грозные», источающие бюрократические высокомерие и превосходство интонации читаются публикой откровенно саркастически. Очень быстро, у нас на глазах, те же социально-психологические черты (с общим знаменателем самонадеянной победительной успешности) обретает и Марк. Всем взрослеющим героям мюзикла дорого обходятся эти свойства, но они сами начинают понимать это ближе к финалу.

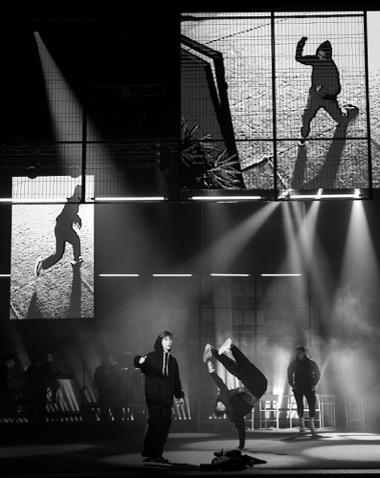

Еще одна тематическая доминанта жанра: настоящие мюзиклы вскрывают прячущиеся за парадной стороной реальности противоречивость человеческих свойств и отношений, драматизм человеческого существования. «Удачи, Марк!» — мюзикл настоящий. Он — о нашей социальной реальности и о глубоком драматизме бытия взрослеющих детей. Он проникает во внутренний мир молодых людей, обнажает его напряжения, болевые точки, разломы и разрывы. А. Крикливый, режиссер-смысловик, и в мюзикле верен себе. «Товарный» блеск жанра и формальные изыски его не соблазняют. Акцент осознанно делается на сути: проблемах, отношениях и состояниях, а не на «изобретении» и игре способов их выражения. Сценическое пространство, старые и новые средства используются предельно рационально и, я бы сказал, неброско. В фокусе — герои.

Марк — как его образ решен Рязанским, Крикливым и исполнителями роли Марка Артемием Мильграмом и Сергеем Беловым — не пассивная жертва неравноправных отношений в семье и в школе и не «идеальный» герой — борец за справедливость в отдельно взятой школе и семье. Он в «предлагаемых обстоятельствах» прежде всего борец за самого себя. Что ж, это неизбежно, рано или поздно происходит с каждым. Но важно — как происходит? Какие он ставит цели и выбирает средства ради самоутверждения или, говоря пушкинским языком, самостоянья? Они — маркеры его социальной зрелости: не только прагматических способностей, но и способности жить в обществе, жить с другими людьми «по-людски», по-человечески; они — симптомы его духовной, прежде всего — нравственной развитости, адекватности, вменяемости. Именно о них, как и положено искусству, «Удачи, Марк!». О том, что быть человеком для людей важнее, но и труднее, чем быть успешным, богатым, креативным. И даже свободным и побеждающим.

В спектакле Марк (как и Дэн, и Дина) проходит школу нравственного взросления. Проходит через собственные ошибки, свои и чужие душевные травмы, свою и чужую, становящуюся своей, боль. Каждый из исполнителей «интонирует» личность и путь Марка в соответствии с собственной индивидуальностью. Я воспринял Марка Артемия Мильграма как более остро, более нервно реагирующего — и интеллектуально, и эмоционально — на происходящее, есть в психологии и существовании этого Марка что-то «лермонтовское». Не в смысле «горечи и злости», а по обостренности юношеской самозащиты, когда обида и боль прячутся за маской язвительной насмешки. Но все существо молодого человека ежеминутно готово к обиде или боли. Марк Сергея Белова более дружественен к миру и людям, простодушнее, мягче и, мне показалось, добрее. Он внутренне более устойчив, более готов к «ударам судьбы». Оба актера в непростой роли хороши, обаятельны, органичны, чутки к партнерам, оба прекрасно поют. Оба заражают жизнью своих героев публику и нравятся публике.

Достаточно быстро сориентировавшийся в новой обстановке с ее проблемными «точками», Марк обнаруживает не только естественное чувство собственного достоинства, но и юношескую гордыню. Он непременно должен «достойно» ответить на задевающее, даже унижающее, как он чувствует, отношение Дэна к себе. И неожиданно для зрителей отвечает «ударом» на «удар». И, прямо скажем, входит во вкус, почувствовав свою интеллектуальную силу, будто бы дающую ему право на «отмщение» и на лидерство. Вряд ли руководствуясь Ветхим Заветом — скорее, собственной, пока не вполне одухотворенной, больше биологией, чем совестью, он действует по принципу «око за око, зуб за зуб». Когда Марк отстаивает свое достоинство в отношениях с отвратительным отчимом, на его стороне справедливость, нравственность и наше сочувствие. Но, теряя, точнее — еще не обретя чувство нравственной меры, сам того не замечая, он начинает творить зло. Тут достается всем. «Око за око» — и вот уже на глазах у всего класса (не без сочувствия следящего за безоглядным своеволием своего нового неформального лидера) унижена «доставшая всех» Люстра. «Зуб за зуб» — и будто бы праведный гнев Марка заодно с отчимом обрушивается на бедную (во всех смыслах), живущую ради него маму. Достается и восторженно оценившей его ум и свободолюбие, уже влюбленной в Марка, преданной ему, но задевшей его достоинство Дине.

В роли Дины я видел Анну Огорельцеву и Владиславу Костылеву. Парадоксальным образом Дина у старшей из них по возрасту Огорельцевой — прелестное дитя, любимица не только своих родителей, но и, похоже, всего класса. В этом милом создании, с удовольствием пользующемся возможностями обеспеченных родителей, ощутимо созревает не только женское очарование, но и нравственное сознание долга, ответственности, заботы, преданности, вины. А у более юной Костылевой Дина уже обрела черты вполне зрелой современной женственности, сексапильности, феминной субъектности. И рядом с еще «очень юношей», зарвавшимся в своем самоутвердительном раже и вдруг понявшим, что он натворил, сразу ставшим растерянным и несчастным Марком Сергея Белова она уже не только более «половозрелая», но и более зрелая социально, психологически, нравственно.

Главный мстительный удар Марка, конечно, достается Дэну. Рослому, всегда внутренне расслабленному, а внешне развязному, самонадеянному и высокомерному парню, захватившему «власть» в классе, видимо, по праву большого роста, а в особенности — социально-статусного превосходства, доставшегося от родителей (Станислав Фоминых органично многозначен в воплощении своего не менее сложного и противоречивого, чем Марк, персонажа, и его внутренне пластичный Дэн многократно и легко в течение спектакля совершает разнообразные психологические модуляции между обаятельным «плюсом» и антипатичным «минусом», ни в одной из них не переживая и не рефлексируя этических проблем). На фоне действительно унижающей агрессивности отчима Марка отношение к нему Дэна можно было бы даже назвать безобидным: это только ирония, да еще сопряженная с предложением приятельства, правда, подразумевающего признание Марком превосходства Дэна и подчинение ему. Но для уже травмированного отчимом и бедностью Марка все это, начиная с материальных преимуществ Дэна и кончая его притязаниями на доминирование, унизительно. И ответом становится постыдное, непомерно жестокое унижение Дэна. А тот, казавшийся нам (да и себе, скорее всего) воплощением самонадеянной и бездушной силы, вдруг открывается как обладатель уязвимой, ранимой, по-детски неокрепшей, но уже вполне по-взрослому «закомплексованной» души… Сколько же раз за время этого, будто из самой жизни пришедшего, спектакля рождалось во мне, опытном немолодом человеке, будто впервые осознанное «Какие же они сложные, наши дети! И как им мучительно трудно дается вхождение во взрослую жизнь!».

Но к этому драматическому «пласту» реальности добавляется не менее волнующая тема: как «дается» взросление современных детей их родителям.

Вот работающая день и ночь, чтобы любимый сын мог учиться в лучшей школе и «выйти в люди», светящаяся душевной чистотой и добротой, любовью и пониманием мама Марка (Анна Сырчикова), ко всему еще имеющая «на шее» мужа — морального урода (Марат Мударисов, не мудрствуя лукаво, играет отчима не то с фамилией, не то с кличкой Лось как образ-карикатуру, образ-отвращение, образ-стыд). Кажется, такая мама не может иметь ничего общего с этим современным социальным животным — а потом вдруг вспоминаешь о трагическом уделе неисчислимого множества женщин, вынужденных довольствоваться тем, что есть, терпеть (часто, правда, недолго — как мама Марка) таких вот уродов-лосей. Обращенная к сыну дивная ария мамы Марка, естественно, как дыхание, спетая Анной Сырчиковой, отзывается волной сострадания. В этот момент о «проблемах», как и «недостатках», воспитания размышлять не приходится. Тот же душевный отклик вызывает и пронзительный дуэт родителей Дэна. В нем и история трудного раннего детства их тяжело больного сына, и откровенные признания в полнейшем подчинении ему, любым его желаниям и прихотям, и горестный вопрос о своей возможной вине, и мольба о возвращении-спасении их мальчика. Ольга Пудова и Александр Гончарук облачены в элегантные наглухо застегнутые пальто — и потрясают своей отчаянной, трагической (и идеально пропетой артистами) душевной обнаженностью. Тут, правда, социально-психологически и этически несколько иной случай. Спев свой проникновенный дуэт, родители Дэна, будто в мгновение ока, перевоплощаются — и обрушиваются на руководство школы с грубыми, отдающими шантажом угрозами. Так авторы обнажают «взрослые», по сути, социальные истоки нравственных девиаций юных героев спектакля.

А его финал публика встречает радостным ликованием: побеждает дружба! И не формально-ритуально. Не масскультовски-«хэппиэндово». Марк, Дина и Дэн в пережитой ими драме обретают и, что не менее важно, осмысляют тот ценный жизненный и духовный опыт, который приближает их к превращению в по-настоящему взрослых: социально зрелых порядочных людей.

Февраль 2024 г.

Комментарии (0)