Про дорогу расскажут колеса,

а про дождь лобовое стекло.

Но о моей печали и как меня звали —

об этом не расскажет никто.

Этот черный февраль стал месяцем памяти режиссера и писателя Николая Русского. В театре «Площадка 51» с 15 по 25 февраля проходила театральная лаборатория «Коля» — с лекциями, эскизами режиссеров по текстам Коли и обсуждениями. А Театр имени Ленсовета 10–11 февраля выпускал премьеру перформативной читки «Довлатов и К°», где помимо сочинений Довлатова звучали песни и рассказы Русского.

Почему друзья Коли, команда «Площадки 51» и режиссер Евгения Богинская, выбрали месяц февраль — непонятно, и это, наверное, случайность: Коля родился в апреле, а умер в марте прошлого года. Но от февраля ожидать ничего хорошего не приходится.

В переплетениях контекстов реальности всегда невольно ищешь параллели. Центральная тема театра Русского — эпоха и человек: в спектаклях режиссер с постмодернистской иронией препарировал советскую эпоху, высвечивая ее насильственную природу, убивающую человека или превращающую в монстра. Один советский писатель задушил другого советского писателя («Серая радуга»); любитель истории комсомола совершил сексуальное насилие над коллегой («Коллеги»); учительница музыки высосала глаза ученику («Небесная соль») и так далее. Герои Русского — обычные граждане, искаженные «советским антропологическим экспериментом», превращенные в чудищ или ставшие их жертвами.

В этом смысле ранний (на 41-м году жизни) уход Коли Русского из-за остановки сердца созвучен трагическому столкновению человека и эпохи. «Вот сегодня, почти сейчас, мы с приятелями и коллегами сидели и рассуждали о том, что в России у тебя только два пути: либо вслух говорить все что думаешь и ждать, когда окажешься за решеткой, либо молча ждать сердечного приступа», — написала Наталья Санникова в некрологе о Русском.

Но сама лаборатория «Коля» стала машиной времени. Телепортом в то недавнее прошлое, где театральное сообщество собиралось вместе, чтобы слушать и обсуждать, разговаривать об искусстве, делиться воспоминаниями, погружаться в пространство театральных поисков. Очень добрая была лаба.

***

Феномен режиссера Николая Русского в том, что он писатель. Слияние литературы и театра в творчестве Русского и рождает его самобытность. С собственной прозой Русский работал радикально: нарративные, описательно подробные, насыщенные деталями тексты на сцене никогда не иллюстрировались, Коля воспринимал текст как музыку, слышал его не содержательно, а ритмически. На сцене он создавал расслаивающееся пространство образных ассоциаций, в котором аудиальное никогда не совпадало с визуальным. Литературный и театральный тексты, тотально расходясь стилистически, сливались в причудливое явление театра Русского.

На лекции Татьяна Джурова только слегка, нетвердо обозначила близость Русского метамодерну. Эта мысль для меня оказалась важной в контексте не Колиного театра, но Колиной литературы. Большая часть текстов Русского ведь как построена: отстраненно-циничный взгляд рассказчика ведет читателя по бытию героя, с добрым оскалом или глумливой иронией фиксируя все подробности его рутинного трипа; морок постепенно сгущается; в кульминации случай абсурдистски разряжается катастрофой — внезапной смертью или насилием; а дальше случается метамодерновое — ирония опрокидывается в искренность, и появляются странные поэтические фрагменты, в которых идет «снег бесконечной любви» и «дождь твоего одиночества». Фантасмагорический сюжет, с холодной иронией обнажающий изнанку мира, высвечивает подлинное чувство — любви, сожаления, веры и так далее, всех тех концептов, которые метамодернизм хочет наполнить новым импульсом чувства. Лирические разрешения рассказов Русского, хочется думать, не то что звучат всерьез, но написаны всерьез. «Что касается мироощущения, оно, наоборот, очень сентиментальное. Я многое воспринимаю всерьез. Может быть, это какой-то страх быть слишком открытым, поэтому все подается в ироническом ключе. Но слово „ирония“ я не совсем понимаю, оно как-то сильно все упрощает», — говорил Коля в интервью Анне Павленко в 2018 году. Может быть, это и так.

Глядит тамбовский волк

а печальными глазами,

На стопках до сих пор

а горит помады след.

Кондуктор 33,

а провинциал вокзальный.

Очнись, она ушла,

а здесь больше нет.

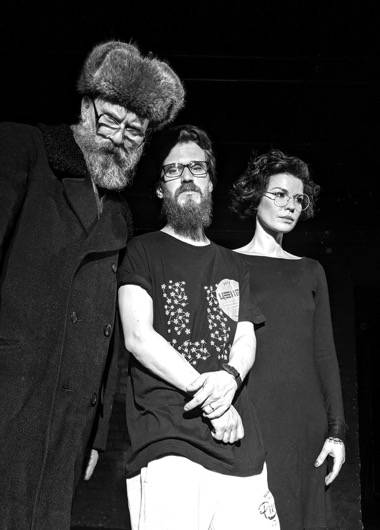

Театральная лаборатория «Коля».

«Площадка 51»

Текст Русского «Анюта», написанный за полгода до смерти, отличается от других зарядом неподдельного отчаяния и сентиментальной искренности героя — внутри привычного развертывания ирреального трипа. Этот текст выбрали коллеги Коли по 51-й, Мария Селедец и Филипп Дьячков, для эскиза «Коля: Анюта». Первая часть «Коля» — документальный фильм о путешествии Селедец и Дьячкова в Тамбов, на могилу Коли. Трансляция перформативного паломничества. Это очень трогательное видео, дружеский блог, собирающий по осколкам память. В фильме происходят встречи со старшим братом Коли, Михаилом Русским, и его другом-поэтом Мишей Малашонком, с которым они вместе делали группу «Государство Мертвецов» и писали стихи. В непосредственных, «кухонных» разговорах о Коле много смешного и ностальгического, по-человечески доброго, есть и болезненно звучащие слова о том, что в последнее время друзья с Колей не виделись. Эта мимолетность ощущения боли в первой части эскиза вырастает в громадное чувство отчаяния и ужаса во второй.

В «Анюте», что непривычно, рассказчик истории и есть герой. После употребления алкоголя он попадает в больничную палату, оказывается запертым в квазиреальности между сном и бодрствованием, окруженный миражными монстрами. Полубредовое сознание фиксирует вспышки появления людей — врача, соседей по палате, безротой умершей матери врача. Этот рассказ Русского, как и другие, страшный. Но инфернальный ужас на этот раз порожден не окружающим миром, а внутренним хаосом. Человек с зашитым ртом захлебывается в избытке переживаний времени и превращается в заложника собственной лихорадки. Герой пытается вынырнуть из морока на тонкую поверхность действительности чувственным вспоминанием, зовом к Анюте: «Поцелуй меня. Плюнь мне на губы. <…> Сделай так, чтобы пришли тучи. Сделай так, чтобы хлынул дождь». В поэтической молитве к Анюте — сосредоточение всей любви мира против всей боли.

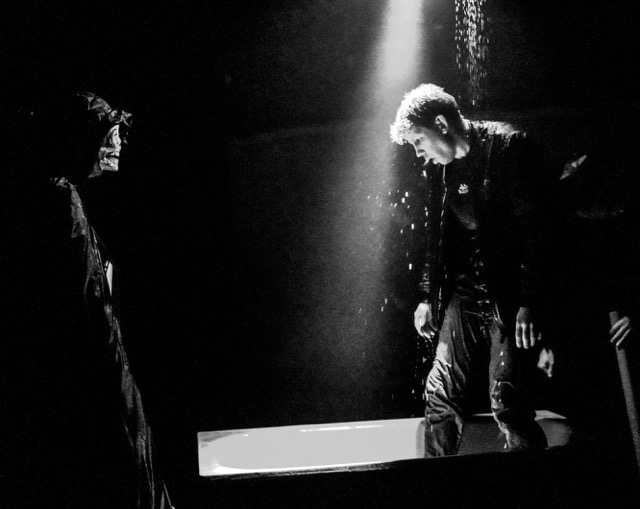

В эскизе Селедец — Дьячкова ужас вывернут на максимум, как наизнанку вывернутая кожа. Музыка Владимира Раннева, звучащая в черноте, — изломанный тревогой, рокочущий гулом падения и лязгом металла эмбиент. Сотканный из атакующих механических шумов аудиальный киберхаос сжимает мертвой хваткой, длит крушение в пустоту. Возбужденно-отчаянная читка Селедец вторит музыке: актриса быстро и дробно выстреливает словами в пространство. Читке вторит сценическая иллюстрация: Владимир Антипов и Иван Вальберг в белых халатах ввозят на сцену ванну с лежащим в ней Филиппом Дьячковым. В синем стробоскопическом свете ванна с Дьячковым кружится по сцене все действие, сообщая зрителю ощущение болезненного бэд-трипа. Костюмы докторов сменяются облачением нелепых палачей, а героя все больше и больше накрывает горячечная волна беспамятства, «пожар… одиночества». А потом «начинается ливень», Анютин ливень, а на сцене из потолка льется вода, заливая Дьячкова.

Эскиз всеми театральными средствами транслирует состояние страха, искаженный внутренний мир скрежещет, кричит, мерцает лихорадочным светом, пронизывает изможденное тело Дьячкова. Только единожды интонация меняется: Селедец произносит монолог к Анюте почти шепотом, нежно, в тишине. Выстроенный на одной тональности эскиз приводит к эффекту противоположному тому, что транслирует: это не страшно. Происходит привыкание, но не возникает перемен в партитуре, оттенков и контрастов состояния героя (в самом тексте присутствующих). Созданный широкими черными мазками эскиз-ритуал конструирует интимное пространство боли. Исполнители и друзья Коли приглашают зрителя разделить личное и общечеловеческое переживание утраты, смерти и сопряженного с ними недоуменного отчаяния.

Запахло мускусом и кровью,

Запахло счастьем и любовью.

И захрустели сочно сучья черные,

И почки заячьи верченые,

И щучьи отбивные с чесноком.

Роман Муромцев, соединив тексты Русского «Тонкая красная линия» и «Лесное колдовство», придумал третий сюжет: в нем любовь способна победить войну и смерть.

Всепоглощающая режиссура Муромцева как будто всеядна: она синтезирует в себе разномастную литературу — Мамлеев, Андреев, Пелевин, русский фольклор и китайская драма — и, тщательно пережевав, порождает новый фрагмент муромцевского хтонического макрокосма. Но удивительно: пьеса «Тонкая красная линия» Русского (кажется, единственное его драматургическое сочинение) словно специально написана для этого театра.

По сюжету парень Антон убил любовника своей девушки Гали; из ниоткуда появилась колдунья, чтобы восстановить семейный союз; Галю убили братки-волкодавы любовника; благодаря колдовству любовь Антона воскресила Галю; Галя решила воскресить любовника Сашу. В пьесе есть все для спектаклей Муромцева: пространство для экспрессивной и трешевой актерской игры (герои с первой сцены существуют в истерике), абсурд и сказочное вмешательство (мифологический персонаж рулит судьбой героев), ирония, апокалипсис в пространстве общежития, размытие границ между жизнью и смертью.

Поэтому при открытии занавеса кажется, что артисты арт мастерской иногда театра Воркута никуда не расходились после спектаклей «Русский grand guignol» или «Жизнь и приключения сарая номер XII». Под мажорную мелодию скрипки светло-бурый свет мягко ложится на деревянные постройки: огромная дверь, широкий стол, сколоченные из досок самодельные елки (художник Екатерина Гофман). Парочка быдловатых простаков, Галя — Анастасия Подосинникова и Антон — Алексей Кормилкин, существуют в режиме ожесточенной склоки с рыданиями, причитаниями, драками, нецензурной бранью, бегом по кругу, обливанием себя молоком, разнузданной телесной экспрессией. Экспозиция расцвечивается яркими этюдами: Дехиар Гусев появляется в образе «волкодава» — с голым торсом, в латексных штанах, в волчьей маске, на поводке и с блестками. В спектакле много иронично поданной грубоватой сексуальности, близкой и режиссеру, и писателю. Сцену «последнего» разговора («дает она тебе?») Кормилкин и Гусев решают так, что между ними проскальзывает искра крепкой мужской дружбы. Этой нежной встрече врагов аккомпанирует мелодия флейты (аудиальное оформление создало объединение «mader nort»). Музыкальность эскиза влияет и на существование артистов: они тут и там вбрасывают карикатурные опереточные номера с пропеванием текста или поп-совой дури.

Под тревожно-зловещее взвизгивание скрипки на сцене в образе этакой зеленой русалки появляется Девушка в краске — Наталья Шанина. Русалка глухим сдавленным голосом объясняет правила игры: Антону нужно вытащить из ее груди красную линию и повязать себе и Гале. Вместо тонкой нити, конечно, пахучая гигантская изолента. После манипуляций с липкими материалами, гротескной клоунады со смертью, отрубания запястья Антон воскрешает Галю.

В этот момент возникает тот самый метамодернистский фрагмент текста Русского, всамделишная лирика которого для постмодернистского театра Муромцева совсем непривычна. Шанина под нежное звучание пианино трепетно произносит слова Коли: «…это тонкая красная линия. Она связывает жизни и смерти. <…> Она опоясывает твое сердце… обхватывает твой язык, когда ты целуешь своих возлюбленных». Воспринимать это всерьез или нет — зависит от уровня сентиментальности зрителя, у Муромцева это — только репетиция чувств. Концовку режиссер остроумно переиначивает: воскресший Саша устремляет свое чувство не к воркующей Гале, а к Антону. Вот так, по-чеховски не совпадая, складывается странная любовь…

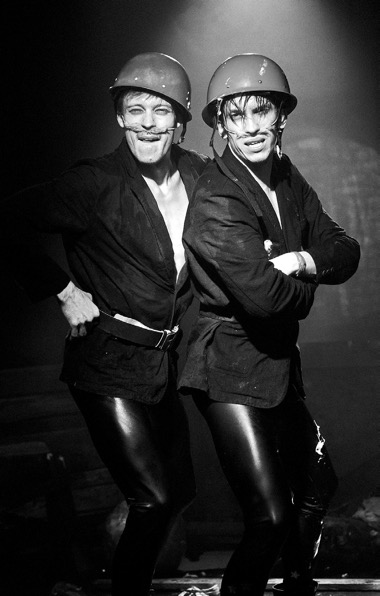

Союз Кормилкина и Гусева тонкой красной линией связывает первую часть со второй. «Лесное колдовство» 2010 года — про двух солдат Сашу и Петрушу, встречающих в лесу немцев во время Второй мировой. В конце Сашу просто убивают, а Петруше является умершая бабушка товарища. Все подробности повествования в эскизе опускаются: режиссер оставляет только короткие диалоги и пронзительные отношения солдат — в них лихо преображаются Кормилкин и Гусев, нацепив на голову каски и приклеив усы. Трепетное мужское товарищество Саши и Петруши — с поеданием яблок, затягиванием друг другу ремешков, трогательной заботой — и есть суть иронического переворачивания милитаристского сюжета. Никакой войны — только нежность. Смерть все же настигает героев — в образе гротескных старух. Подосинникова и Шанина в кукольных масках нападают на героев, но… не случается. Жуткие старухи исполняют оперную арию на итальянском, а «переводом» звучит уже произнесенный монолог из «Тонкой красной линии». В этой сцене происходит нечто особенное: сквозь постмодернистскую обертку ироничной пародийности прорывается искреннее чувство, идущее из Колиного текста, и через ощущения рождает банальную, но необходимую мысль: любовь победит войну и смерть.

Разрешите,

я буду сегодня бесплатным?

Черным тюлем растаю

в одной из комнат.

Добрый вечер,

приятного аппетита,

Разрешите сегодня

мне стать невидимкой?

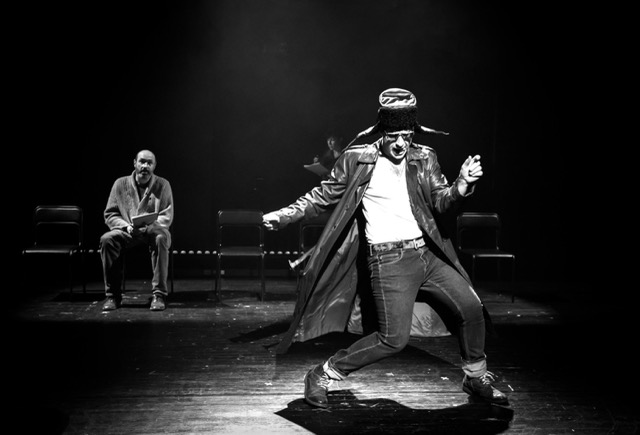

Режиссер Арсений Мещеряков для эскиза «Алексей» выбрал рассказ, написанный для кабаре «Нога Бомжа». В эстрадном номере Коля Русский и Анна Донченко существовали в комедийном ключе, как исполнители стендапа представляя фантастический сюжет из посредственной жизни горожанина. Мещеряков решает этот текст лаконичными и точными средствами драматического театра, создавая экзистенциальную трагикомедию обывателя.

В абсолютно черном пространстве прожектор слабо высвечивает фигуру Александры Бровко — так, что зритель видит только искаженное гримасой, состарившееся лицо молодой актрисы и ее подвижные руки. Бровко, словно парка, плетущая нить судьбы, повествует о бытии Алексея. Фокус эскиза заключен в удивительном голосоведении Бровко: она произносит текст на манер то медленного, бесконечно длящегося причета, то фольклорного сказа. Вибрирующий, скрежещущий голос, растягивание звуков, повышение интонации до визга и понижение до стона — текст словно разложен на ноты.

Голос Бровко стенающей хрипотцой ведет зрителя по рутинному пути Алексея. Алексей — просто мужчина, живущий обычную жизнь россиянина. Он поссорился с женой, потому что у него «нет денег» и он «импотент». Он купил колбасу по акции за 90 рублей, она оказалась несъедобной, он ее поджарил. Он испытывает сексуальное возбуждение к разгневанной запахом колбасы соседке в халатике. Он ненавидит дорогой «Гелендваген» и не понимает, откуда на него могут взяться деньги. Актриса с таким упоением отчаяния воет об этой бытовой хтони, что драматизм этих кризисных случаев нельзя не воспринять эмпатически, хотя они и подаются с налетом стеба.

Мелодика голоса актрисы вступает в соединение с инструментальной музыкой «mader nort»: двое пианистов создают тревожно-звенящие композиции, высокие и низкие удары по клавишам попеременно чередуются, усиливая трепетное напряжение.

Ужасно нелепая, узнаваемая до слез, по-глупому несчастливая жизнь Алексея, обернутая в иронический благоговейный плач Бровко и тонкое художественное решение Мещерякова, возвышается до трагедии, а сам Алексей превращается в экзистенциального героя, решающегося на бунт против дурацкой жизни — он хочет остановить время. Время, по мнению Алексея, способен остановить бросок краеугольного камня в роскошный «Гелендваген»… Остановившееся время — рай — звучит инобытийным Цоем. Катарсическим «Кончится лето». Действие разряжается взрывом высвобождения Алексея: Александра Бровко в красном свете космического пространства бешено танцует под лихорадочно-отчаянные цоевские ноты, вибрирующим эхом растворяющиеся в пустоте.

Я хочу, чтобы женщины

плакали от любви. Так, как я.

Я хочу, чтобы женщины

плакали от любви. Для меня

«Довлатов и К°». По текстам С. Довлатова и К. Русского. Театр им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская, автор сценической композиция Дарья Гриза, музыкальный руководитель Роман Кочержевский

Можно придумывать разные способы связи Сергея Довлатова и Коли Русского. Обоим не чужда едкая ирония, горькая сентиментальность, высвечивание абсурда реальности, житейская неустроенность. Но кому, в общем-то, чужда. Не стремясь найти оправдание для нахождения этих двух разных людей под одной афишей, предположу, что это просто режиссерская воля Евгении Богинской, соединившей в рамках литературно-просветительского проекта «Связь времен» знаменитого писателя и менее знаменитого своего однокурсника.

Перформативная читка с песнями «Довлатов и К°» подобна музыкальной композиции. Из ритмичной, выстреливающей афоризмами прозы Довлатова автор сценической композиции Дарья Гриза ткет изысканное полотно, выстроенное по музыкальным законам лейтмотивов, рефренов и джазовых импровизаций. Нитями служат эмигрантские рассказы, а также отрывки из отечественных повестей «Наши» и «Заповедник».

Сюжеты, переплетаясь и двигаясь параллельно, прерывая и дополняя друг друга, создают лирическую партитуру на темы любви — к женщинам и покинутой родине. Нежный циник Довлатов в спектакле остается собой, его проза звучит так, как привычно уху читателя, — отчаянным остроумием, сентиментальной сатирой, добродушной неприкаянностью.

Конструкцией, связывающей фрагменты рассказов, становится деление героев на три семейные пары, а сюжетным лейтмотивом — состояние эмиграции. Есть и четвертая пара — музыкантов, которые исполняют песни Коли Русского.

В пространстве Малой сцены нет декораций: шестеро артистов сидят по центру на стульях. Слева — открытый звукоцех Романа Кочержевского с инструментами и аппаратурой, справа у микрофонов — певцы, артисты Лидия Шевченко и Максим Ханжов.

Хотя режиссер Богинская и предупреждает, что артисты будут читать с телесуфлера, героев Довлатова актеры не озвучивают, они их играют, с энтузиазмом вживаясь в знакомые типы (пост)советских граждан.

Всегда улыбчивые, невозможно счастливые, с иголочки одетые Римма Саркисян и Александр Крымов воплощают персонажей «Третьего поворота налево» — сладкую эмигрантскую парочку, у которой в прекрасной Америке жизнь хороша и обустроена — в это они свято верят до рокового поворота не туда, в афроамериканское гетто. Лишь слегка окрашенная искусственностью воодушевленность и самоуверенная лучезарность — основная эмоция удачливых русских американцев.

Иван Шевченко и Анна Мигицко — пара из «Встретились, поговорили». Он — урожденный неудачник Головкер: неумен, некрасив, незаметен, самодоволен, умеет вертеться — потому добился неплохого положения, Ее в жены и при случае уехал. Она — дерзкая красавица Лиза Маковская. Головкер—Шевченко в простецком джемпере, с надменной ухмылочкой, юркий и смазливый — на голову ниже роковой блондинки Маковской—Мигицко в красном платье и меховой шапке. Все действие происходит перевоплощение ужа-Головкера из посредственного скупого гигиениста в посредственного щедрого бизнесмена в дорогом костюме и шляпе (чем, собственно, он и собрался поражать бывшую жену). А Лизы — из блистательной обольстительницы в удрученную мать-одиночку с прокуренным голосом, которой, в общем-то, от жизни и тем более от Головкера ничего не нужно.

Эти пары изначально как бы счастливые: контрастом их деловитой энергичности служат освещенные ореолом русского обаятельного несчастья Довлатов и его жена в исполнении Всеволода Цурило и Евгении Евстигнеевой. Цурило создает образ умудренного опытом и выпивкой меланхолично-веселого писателя, острослова и романтика. Цурило в сером свитере и потертых джинсах, так похожий внешне на Довлатова, излучает смиренное принятие абсурда действительности и несложившейся судьбы: то нежно наблюдает за всегда грустной и усталой женой — Евстигнеевой, наивно-наигранно удивляясь их союзу, то с лихостью и усмешкой рассказывает про кражу номенклатурных полуботинок на «Ломоносовской», то уныло скучает. Самый драматичный момент в истории этой пары — решение жены эмигрировать и искреннее, отчаянное непонимание Довлатова: как он может вдруг перестать писать на родном языке.

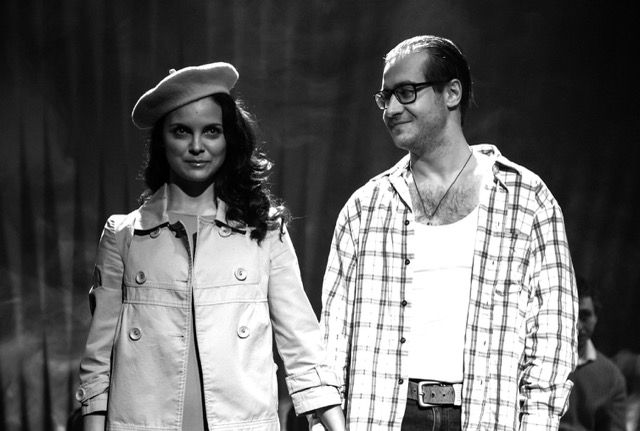

Номерная структура позволяет естественно вплетать в довлатовскую партитуру песни Русского. Композитор и исполнитель Кочержевский, отталкиваясь от инди-рок стиля «Государства Мертвецов», сглаживает гранж и создает стильное музыкальное оформление, в котором слышатся джаз, поп, фолк, рок и что-то еще, а иронично-нежные, абсурдно-нелепые слова песен про женщин, руки кондукторов и колеса протяжно и чувственно исполняются Лидией Шевченко, Максимом Ханжовым и самим Романом Кочержевским. Ханжов и Шевченко при этом выглядят так, что напоминают сценические образы самого Коли Русского и актрисы Анны Донченко: она — роковая красавица в меховой накидке, он — харизматичный и мрачный мужчина в пальто. Песни Русского трагичны: несмотря на их гротескный задор и сентиментальность, они наполнены тоской и болью, которые незаметно окрашивают собой все поначалу веселое действие. У Довлатова тоже все заканчивается обычно безысходным ощущением неправильности жизни. Но вместе этот театрально-музыкальный синтез рождает светлую, не совсем безнадежную грусть.

Во втором отделении звучат тексты Русского: «Анюта» и «Отец говорил со мной» (известный по спектаклю «Снег любви»). В отличие от первого акта, здесь происходит представление незнакомого зрителю Ленсовета текста, артисты существуют скорее как его трансляторы. Пронзительный рассказ «Отец говорил со мной» о случайном убийстве сыном отца из учебного пистолета — поэма о бесконечной любви и утрате. Лидия Шевченко и Иван Шевченко читают этот текст на два голоса: она в роли сына, а он в роли отца, но оба через слова излучают единое чувство нежности, которая способна преодолеть смерть. Рассказ «Анюта» в исполнении Риммы Саркисян становится страшным путешествием в глубину больного сознания героя: актриса произносит текст очень спокойно и размеренно, и ровно-отстраненная читка создает эффект приближающегося исподтишка ужаса. Только имя Анюты Римма шептала, интонируя, — с легким придыханием, трепетностью, манкостью — как единственное чувственное воспоминание о когда-то бывшей жизни.

Случился Колин февраль.

Март 2024 г.

Комментарии (0)