С. Саксеев. «Маскарад с закрытыми глазами». По мотивам пьесы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и повести А. Шницлера «Новелла о снах». МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина

«Борис Годунов. Сны». По мотивам драмы А. С. Пушкина. Театр Наций.

Режиссер Петр Шерешевский, художник-сценограф Анвар Гумаров

Времена меняются быстро, и скоро театральный пейзаж, который сейчас выглядит слегка растерянным, сложится в иную картину, пока трудно представимую. С особым вниманием ждут появления новых режиссерских имен. Петр Шерешевский точно не новое имя, его давно знают и те, кто в курсе петербургских премьер, и те, кто следит за театральной провинцией, но в нынешнем сезоне его интервенция в Москву показалась настолько эффектной, что личный масштаб изменился радикально. Возможно, некоторые сочтут, что для художника переезд из одного города в другой не является значимой переменой, особенно если переезд совершается из «культурной столицы» в столицу политическую, но для самого Шерешевского дело не в городе, а в площадке. Некий идеальный театр с серьезным бюджетом давно возникает в его высказываниях как цель: «конечно, я бы мечтал о большом своем театре в Москве или Петербурге, но пока я счастлив и тем, что есть», «давно хочется встреч со столичной публикой на больших площадках. Я нескромно считаю, что дорос до этого».

В начале декабря 2023 года стало известно, что Шерешевский назначен главным режиссером МТЮЗа, при том, что Генриетта Яновская остается художественным руководителем. Два спектакля, поставленные в МТЮЗе в прошлом сезоне: «Мария Стюарт» и «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии», — склонили руководство театра и департамента культуры к этому решению. Тогда же было объявлено о готовящейся новой постановке «Кукольного дома» Ибсена.

Но нынешней осенью Шерешевский предъявил себя Москве и миру на двух других столичных сценах: в октябре в МХТ Чехова появился «Маскарад с закрытыми глазами» а в декабре — «Борис Годунов. Сны» в Театре Наций. Кажется, что мечта режиссера сбывается, у него появилась возможность «на пиру и в миру» продемонстрировать свою зрелость, профессионализм и уверенность. Конечно, тут же начались разговоры про то, что выглядит этот парад авторских интерпретаций классических сюжетов подозрительно бойко. Появились обвинения в однообразии приемов, едином подходе набившего руку постановщика: экраны, переписывание текста классиков с помощью его актуализации, шуток про новостную повестку, ставок на типажи. Объяснение у Шерешевского давно готово: «Я действительно жаден до работы, с большим трудом от нее отказываюсь, поэтому графики у меня обычно составлены плотно. Это не значит, что я что-то делаю впопыхах».

В. Калисанов (Николка), И. Гордин (Борис Годунов). «Борис Годунов. Сны». Театр Наций. Фото А. Молчановского

Нужна ли вся эта предыстория для оценки спектаклей нынешнего московского сезона, не уверена. Тем более что сравнить Шерешевского нынешнего с Шерешевским прошлым лично мне сложно, я видела только часть его многочисленных постановок, что-то на видео, что-то на гастролях, на фестивалях, этого достаточно для общего впечатления, но явно не хватает для понимания его развития. Тем не менее рискну предположить, что у Шерешевского начался новый период — связанный с важным обстоятельством для любого постановщика. Коротко можно было бы назвать это испытанием размахом.

Для нынешнего московского сезона Шерешевский выбирает две пьесы самых хрестоматийных русских классиков, Пушкина и Лермонтова. Обе заведомо несут на себе клеймо несценичности, литературности. Обе с драматической судьбой, обилием неудачных постановок, и в то же время обе — знаковые, важные. Не берусь утверждать, что осознанно, но вызов в этом выборе чудится. И еще: обе сцены, на которые пригласили Шерешевского, — это первоклассные, хорошо оснащенные и технически готовые к сложной постановочной работе площадки.

«Маскарад с закрытыми глазами» в МХТ поставлен как будто для бенефиса Игоря Верника, актера сложной индивидуальности, с нарочито декоративной аурой. Шестидесятилетний Верник сегодня воспринимается идеальным воплощением мира недолгого российского глянца. И выбор роли Арбенина для демонстрации его индивидуальности кажется даже слишком очевидным — безусловно романтический, но далеко не юный герой переживает последнюю драму зрелого возраста, он много «странствовал, играл, был ветрен и трудился», «постиг друзей, коварную любовь», чинов он «не хотел, а славы не добился… все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал». Единственное, что не укладывается в характер, — «более всего страдал», так как сегодня страдания лечатся антидепрессантами, а ревность — полиамурией.

Поэтому Арбенин у Шерешевского претерпевает максимальные изменения, к Лермонтову добавлен Шницлер, австрийский декадент, чья манерная проза снижает страстность лермонтовского сюжета. «Новелла о снах», в которой на маскарад отправляется не жена, но муж, путает и сбивает с толку зрителей, худо-бедно знакомых с сюжетом драмы Лермонтова. Но и Шницлера тут мало: третья составляющая нового театрального коктейля — известный фильм «С широко закрытыми глазами». Стенли Кубрик, надо отметить, купил права на экранизацию повести Шницлера еще в 1968 году, собираясь снять мягкое порно во фрейдистском духе. Фильм родился только спустя двадцать лет и благодаря странно-пряному сюжету стал чуть не самым кассовым в фильмографии режиссера.

Такие исходные Шерешевский замесил в свой театральный текст, создав новый многофигурный сюжет на три часа сценического времени.

Игорь Верник (Арбенин), Мария Фомина (Нина). «Маскарад с закрытыми глазами». МХТ им. А. П. Чехова. Фото А. Торгушниковой

Арбенин в спектакле — профессор-филолог, специалист по Лермонтову, поэтому цитаты из классика приходят ему в голову по любому удобному случаю. Расчетливый и наблюдательный, бывший лучший игрок в покер, циничный, уверенный в себе Евгений Арбенин женат на молодой красавице, его бывшей студентке, в своей власти над которой совершенно уверен. Но — и это одна из первых сцен спектакля, сочиненная не Лермонтовым, а Шницлером, — однажды, из каприза или из раздражения, Нина признается ему в пережитой, правда только в воображении, измене. И Арбенин чувствует первый болезненный укол — не столько ревности, сколько самолюбия.

Стареющий красавец-мужчина, теряющий власть над женщиной, которая предпочитает более молодого соперника, к тому же очевидно куда менее интересного, — история не трагическая, а мелодраматическая. Но Арбенин—Верник играет, на мой взгляд, более сложный сюжет. Его тема — утрата контроля, власти, рациональный крах интеллектуала, переживающего неожиданный удар со стороны собственных чувств, сбивающих с ног, заставляющих валяться в грязи, унижаться, сходить с ума. Реальность обнажается в своей наготе: никакой системы защиты нет у, казалось бы, добившегося всего мужчины. Не владеющий собой, подавленный, пьяный Арбенин приходит к сопернику с идеей мести, но тот остается неуязвим — просто отказываясь от предъявленной ему системы расчетов. Звездич в исполнении молодого, но уже отмеченного критиками актера Ильи Козырева — истинный герой нашего времени, недаром по пьесе он ученик Арбенина, обещающий намного превзойти своего учителя.

Изменения в этой части особенно значительны. Звездич в современном мире оказывается сыном спонсора университета и пасынком той женщины, что в лермонтовской драме зовется баронессой Штраль. Вожделение молодой жены к сыну своего старого скучного мужа легко объяснимо, как понятен и ее уход: Инесса Штраль покидает дом не только потому, что стыдится своей неуместной страсти, но и потому, что увидела наконец младшего Звездича таким, каков он есть…

Романтическую драму Лермонтова режиссер использует как инструмент для измерения состояния современного мира. С помощью вечных сюжетов он пытается определить, какие чувства еще имеют ценность, а какие — нет. Накал убийственных страстей, которые в литературе выглядят столь возвышенно, сегодня воспринимается социальной девиацией (не случайно в спектакле дважды рассказывают историю убийства и расчленения любовницы и студентки, реально случившуюся несколько лет назад, и надо отметить — убийцей был как раз университетский профессор. А до этого, как мы помним, была и история расчленения жены мужем-книготорговцем…). В спектакле Шерешевского много литературных и визуальных цитат, ведь его персонажи — образованные люди, профессора, студенты, редакторы и кураторы, те, кто волей-неволей сделал искусство своей профессией и образом жизни. Живя в мире культуры, постоянно оборачиваясь на классические образцы и обсуждая современные произведения, эти персонажи оказываются девальвированы до героев желтой прессы.

Зрителям показывают современную реакцию на трагедию, в прошлом вызывавшую столь сильные чувства, а ныне достойную лишь истерики. То, что могло когда-то стать поводом для демонизации героя или глобального пересмотра существующих правил, сейчас вызывает лишь легкую рябь, короткое раздражение. Драматические коллизии легко расплываются в мире масскульта, телевизионного потока, где все — иллюзорно, и даже пощечина — не хлесткая и роковая, а жалкая, смазанная — приводит не к потере чести, а только к потере должности — после жалобы студента в деканат.

Попытки примерить маски героев прошлых драм заканчиваются прогулками по набережной и алкогольным опьянением. Спектакль начинается с пафосных слов Арбенина, жеманно бросающего обвинения в адрес своего сословия: «Мы — пыль! Мы серость», — но все кокетство напрасно, серость и есть, как ни пыжься, а бунт кончается бурей в стаканчике пломбира из морозилки.

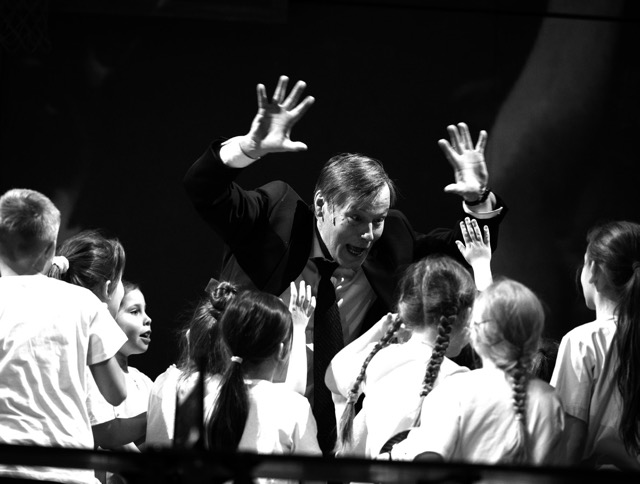

Снижение романтического пафоса становится темой и спектакля «Борис Годунов. Сны», поставленного Шерешевским в Театре Наций. С первых минут действие, которое происходит в спортзале обычной школы, переносит зрителя в пространство хрестоматийного пушкинского текста. Отступлений от пушкинского стиха тут минимум, реплики на месте, хотя иной раз дополняются комментариями с современным сленгом. Но все меняет контекст. Борис (Игорь Гордин) в пиджаке, схваченном на спине вживую нитками, как делают в морге, лежит на прозекторском столе на авансцене. Он умер, но в посмертном сне ему все еще мерещатся мальчики, не кровавые, обычные — вот один копошится в раздевалке, ищет свою сменку. Ему, представителю племени младого, незнакомого, Борис начнет рассказывать свою историю. Дети — важная часть спектакля. На вид обычные первоклашки, милые, веселые, несмышленые, играют и народ, и будущее страны. Их тренируют, кормят, уводят со сцены и возвращают обратно, когда надо, а в финале, когда, согласно пьесе, народ безмолвствует, они своими звонкими голосами выводят «И на обломках самовластья», стихи Пушкина, положенные на музыку композитором Ванечкой (Оркестр Приватного Танца), постоянным соавтором Шерешевского.

Пьеса Пушкина, как известно, начинается с выборов. Народ на Красной площади уговаривает Бориса стать царем, опытные бояре в исходе уверены: «Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, Что пьяница пред чаркою вина, И наконец по милости своей Принять венец смиренно согласится». В спектакле среди брусьев, канатов и прочих спортивных снарядов чиновники в деловых костюмах готовятся к выборам — которые в нашей реальности так часто проходят именно в школе. Кандидаты вместе со своими командами играют в спортивные игры, и понятно, кто побеждает, ибо все подстроено, кого надо — удержат, кому надо — подыграют, результат известен заранее.

Спектакль Театра Наций идет два часа без антракта, действие раскручивается все быстрее, пушкинский текст сокращен, но не изменён, просто все мотивировки, только предполагаемые автором, режиссер опредмечивает, выносит на авансцену и утрирует. Трагедия Годунова, разыгранная охранниками, официантками, школьниками и учителями, неминуемо приобретает форму балагана.

Петр Шерешевский любит смешивать возвышенное с попсой, высекать смысл из столкновения анекдота с поэзией (в этом спектакле он привлекает в союзники и Пушкина, цитируя его фривольные эпиграммы). Но усилия постановщика кажутся даже излишними, поскольку проклятая «злободневность» настолько присуща любой пушкинской реплике, что текст можно было бы просто зачитывать со сцены — и зритель поймет все как надо. Именно абсолютная актуальность превращает историческую драму в пародию, бутафорию, в гиньоль: ведь ненормально, чтобы в течение двухсот лет каждое поколение видело в «Годунове» полное сходство с происходящим в реальности.

У Пушкина в драме два героя, и в театральной традиции главным делают то Бориса, и тогда это драма о совести, то Самозванца, и тогда это драма о вольности. В спектакле Шерешевского оба царя, и старый и новый, — самозванцы, манипуляторы, авантюристы. И если у Годунова еще есть намек на рефлексию, желание объяснить свои мотивы, оправдать себя, то Дмитрий Самозванец (Данил Стеклов) — даже не задумывается над смыслом своих действий, его ведет неведомая сила, и он настолько стихийно и бесстыдно ей следует, что все у него само собой получается. Но ни почти трагический Годунов, ни бессовестный пацан Дмитрий / он же Гришка Отрепьев — не главные в этой макабрической истории. На первый план в спектакле выходят царедворцы. Слуги царя с легкостью сдадут своего патрона при малейшей возможности. Изящно сыгранные Афанасий Пушкин (Виталий Коваленко), Василий Шуйский (Сергей Беляев) и Басманов (Александр Кудренко) стремятся лишь сохранить собственные позиции при смене правителя, в них нет личной преданности, только льстивость, но они всегда остаются при власти. Той или иной, значения не имеет. Мелкие бесы системы, они манипулируют и царем, и народом, а беднягу юродивого, не пожелавшего молиться за царя Ирода, Басманов тихо душит в раздевалке, что зрителям показывают камеры наблюдения, расположенные в задних помещениях.

Экраны — дежурная часть современного театрального спектакля — Шерешевским особенно любимы. Но использует он их по-разному. Если в «Маскараде» экран демонстрировал современный тип нарциссического самолюбования героев, как будто всегда позирующих для гламурных фото, то в «Годунове» это подсматривающие видеокамеры, передающие наружу скрытое в недрах, за пределами публичного пространства. Шерешевский пробовал себя в кино, и, хотя дальше дебюта дело с кинематографом не зашло, любовь к камере, с ее магическим оком, дополняющим сценическое действие и расширяющим театральное пространство, у него очевидно взаимна.

Постановочные средства, щедро предоставленные двумя богатыми столичными театрами, Шерешевский использует с размахом. Оба новых спектакля он делает со знакомыми и любимыми художниками, думающими сходно с режиссером. В «Маскараде» Надежда Лопардина сооружает стильный опен-спейс, легко оборачивающийся и квартирой, и улицей, любым глубоко стандартизированным местом, где протекает жизнь современного горожанина, лишенная индивидуальной интимности, открытая постороннему взгляду, как социальные сети.

Сценография Анвара Гумарова в «Годунове» работает как плакат или комикс, яркими узнаваемыми деталями — лес изображают чучела медведей, размещенные на спортивных скамейках в строгом соответствии с картиной Шишкина, Самозванец, обретая польскую поддержку, облачается в пушистую шубу поверх тренировочного костюма, спортивные и чиновничьи пространства смешиваются, спортивное — побеждает, чиновники получают взятку кроссовками и радостно в них переодеваются… Символы просты, но доходчивы, намеки прозрачны, загадок нет, есть эмоция, которая заводит публику, не давая ей задуматься.

Как будто Шерешевский демонстрирует московскому зрителю возможности широкого диапазона своей команды, готовой к разговорам в разных регистрах, от элитарного до демократического, предъявляя в качестве главного свойства гибкость и коммуникативность. Сегодня это важное достоинство, которого остро не хватает театрам, в последнее время не слишком интересующимся контактами со своими зрителями — по сути, единственными союзниками в трудном деле современного выживания искусства.

Март 2024 г.

Комментарии (0)