XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «НА ГРАНИ»

Любой крупный фестиваль — это не только «парад спектаклей», но и фиксация того, чем живет сегодня искусство, срез актуальных тенденций и насущных проблем. Один из старейших российских фестов современного танца «На грани», возникший в Екатеринбурге в 2008 году по инициативе директора Свердловского театра Музыкальной комедии Михаила Сафронова и критика Ларисы Барыкиной, отмечает новый этап творческой самоидентификации отечественных хореографов. После интенсивного освоения опыта зарубежного современного танца российские авторы переходят ко «взгляду внутрь»: у них возникает интерес к собственной истории, рефлексия о самих себе и эпохе, о судьбе страны. Появляется способность с помощью языка тела говорить о волнующих, болезненных темах современности. Нынешний фестиваль — самый масштабный за всю его историю. За восемь дней на пяти сценических площадках было продемонстрировано 22 постановки, большинство из которых — премьеры. Никогда еще отечественный контемпорари не был явлен на екатеринбургском форуме в таком разнообразии имен, тенденций, идей и смыслов.

По традиции центральное место в фестивальной афише заняли уральские и сибирские спектакли, представленные максимально широко — от коллективов первого «героического» поколения до студенческих работ. Открылся фестиваль премьерой «Провинциальных танцев», самой титулованной екатеринбургской труппы. После 30 с лишним лет кочевой жизни она наконец-то обрела свой дом: в 2022 году компании было передано здание бывшего кинотеатра «Колизей». Знаковое для Екатеринбурга историческое пространство (в здании, возведенном в 1845 году, размещался первый городской театр) «провинциалы» преобразовали в настоящий центр современного танца. Здесь идут не только спектакли труппы, но и организуются вечера кинотанца, танцевальные баттлы, сайт-специфик перформансы, выставки, гастроли российских танцкомпаний, Школа-лаборатория [ТАНЦКРИПЦИЯ] и многочисленные образовательные проекты. Премьерный спектакль «Кто мы, откуда, куда мы идем?» посвящен 300-летию Екатеринбурга и апеллирует к его истории. Для хореографа-постановщика Павла Глухова (Москва) это первая работа для «провинциалов».

Название спектакля отсылает к знаменитому полотну Гогена, а также к одноименной неоновой конструкции екатеринбургского уличного художника Тимофея Ради, размещенной на крыше Уральского приборостроительного завода в 2017 году. Среди источников, на которые опирался хореограф, — сборник документальных рассказов «Ёбург» Алексея Иванова. Исторические факты и аллюзии, культурные знаки, свидетельства современных горожан — все это становится для постановщика отправной точкой для исследования «устройства человека уральского» в широком временном контексте.

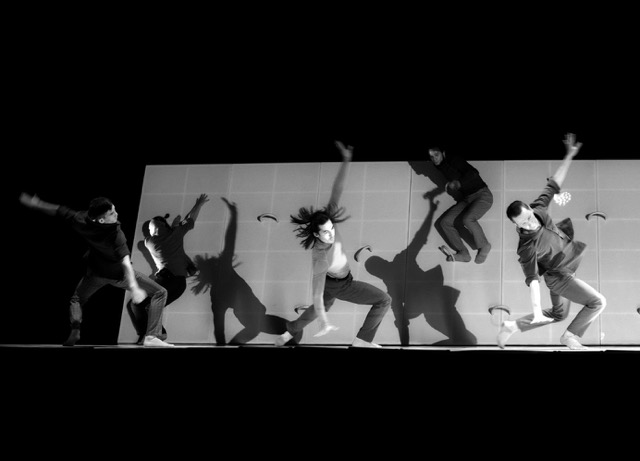

Перед нами, будто вспышки на экранах кинескопов, подвешенных в глубине сцены (сценография — Павел Глухов, Александр Полагаев), сменяют одна другую картинки из жизни. На сцене — светская тусовка, коротающая время на бесконечной вечеринке. Вот эффектные раскованные дамы в вечерних платьях и на каблуках (художник по костюмам — Юрий Помелов). Искусно манипулируя бокалами с красным вином, они то неспешно прогуливаются, бросая выразительные взгляды на мужчин, то соблазнительно выгибают корпус, то сходятся в пары и пьют с кавалерами на брудершафт. Внешний облик и поведение персонажей заставляют вспомнить спектакли Пины Бауш, в частности знаменитый Kontakthof. В «Кто мы…» жесты нежности столь же легко трансформируются в жесты насилия, а флирт — в пластические баталии и издевательства. Так, в одном из эпизодов пять пар исполняют «Болеро» (конечно же, Равеля). Починяясь диктату неизменного ритмического рисунка, их танец строится на одних и тех же па (переступание с ноги на ногу, легкое покачивание бедрами и вращения у женщин, продвижение по кругу) и их постоянном умножении. Элегантные и сдержанные движения постепенно становятся все более импульсивными, неуправляемыми, и сквозь хорошие манеры вдруг прорывается пугающее дикое начало.

В своих постановках Павел Глухов неоднократно обращался к теме эволюции личности («Бумажный человек», «Форма ноль»), и всякий раз ее осмысление было наполнено горечью и не внушало оптимизма. Новый спектакль фиксирует еще более жесткий и беспощадный взгляд на человеческую природу. Его герои словно переживают процесс расчеловечивания. Невинные светские игры по ходу действия сменяются агрессивными разборками и жестокостью, а большие мечты о свободе и светлом будущем — консьюмеризмом и жаждой легкой красивой жизни. Кульминацией этого процесса становится даже не массовый макабрический пляс в залитом кровавым маревом пространстве (художник по свету — Никита Егоров) в финале спектакля, а предшествующий ему дуэт. Под чарующую мелодию адажио из второго акта «Лебединого озера» кавалеры поочередно истязают даму. Ее тело мнут, швыряют, толкают, волокут, скручивают в немыслимые узлы, остальные же участники спектакля безучастно взирают на происходящее как на реалити-шоу.

В своей постановке хореограф выходит за рамки исследования уральской идентичности. О ней напоминают лязгающие индустриальные звуки, экраны телевизоров, переливающиеся самоцветами. «Кто мы…» — высказывание о человеке на сломе истории, в эпоху глобальных перемен, когда новые ценностные ориентиры еще не сформированы, а старые распадаются на глазах — как рассыпается в прах в финальном эпизоде колосс, на поверку оказавшийся гипсовым.

«Кто мы, откуда, куда мы идем?» — несомненная удача хореографа и труппы, феноменально техничной и телесно осознанной, психологически точной в каждом движении. Спектакль оставляет стойкое послевкусие и шлейф ассоциаций, отсылающих к нашему недавнему прошлому. Павел Глухов не боится сложных философских вопросов и умеет облечь их в большую сценическую форму, что для российского современного танца скорее исключение из правил.

Человек и время — в центре спектакля Fantomus vulgaris Александра Гурвича, лидера екатеринбургской компании «Окоем». Постановки Гурвича, личные, мудрые, полны «морального непокоя». Их истории всегда вырастают из размышлений над современностью и связаны с ее болевыми точками. В Fantomus vulgaris на сцене оживают призраки советских реалий. Они заявляют о себе в радиосигналах точного времени, прослаивающих звуковое пространство спектакля (музыка — Александр Рудаков), в сплетениях тел, в которых узнаются хрестоматийные скульптурные образы то девушки с веслом, то рабочего и колхозницы.

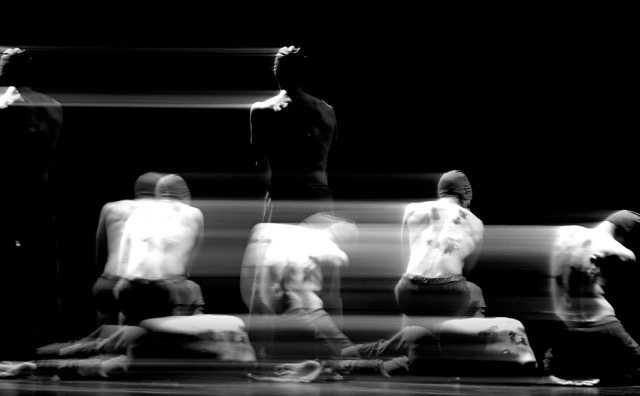

Драматургия спектакля строится на постоянной работе с движением и его трансформации. Поначалу в лексике шести персонажей преобладают открытые позы, плавные кружения и легкие взмахи рук, бережные объятия, мягкое перетекание одного движения в другое. Но постепенно пластика становится более судорожной, напряженной, ладони сжимаются в кулаки, тело запрокидывается и раз за разом бессильно бьется о землю. Под громыхающие звуки «Дубинушки» танцовщики выстраиваются в клин и рассекают пространство атакующими, разящими движениями, словно сражаясь с невидимым врагом. Данная сцена рождает широкий ассоциативный ряд. Возможно, это противостояние человека своим страхам или «фантомам обыкновенным, слишком обыкновенным, чтобы помогать двигаться дальше» (из синопсиса спектакля). А быть может — отчаянная схватка человека с историей, которая, по меткому замечанию Сартра, наваливается и раздавливает его всей своей тяжестью.

В последнее время в российском контемпорари все больше появляется спектаклей, в которых танец выходит за рамки личных рефлексий и становится действенным инструментом осмысления травматичного опыта прошлого и острых, болезненных тем сегодняшнего дня. В этом ряду — «Черный сад» Компании современного танца «Каннон Данс» (хореограф — Валерия Каспарова), созданный на основе воспоминаний детей-очевидцев трагедии в Нагорном Карабахе, случившейся 30 лет назад, а также How much?! омского Театра танца «нОга» (хореограф — Ольга Горобчук) — размышление на тему социальных, физических и экзистенциальных пределов человека.

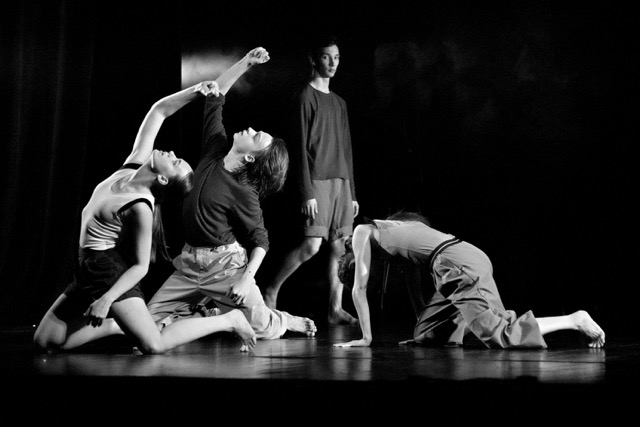

Одна из сквозных тем фестиваля — человек в пограничной, экстремальной ситуации: между жизнью и смертью, адом и раем, плотским и духовным. В спектакле «Тело: Requiem», созданном Ольгой Горобчук на ведущих танцовщиков Челябинского театра современного танца, она решается в жестком, бескомпромиссном ключе. Во взаимодействии четырех героев — суровые разборки в духе голливудских боевиков, мужская солидарность и безжалостные взаимные издевки, сила и уязвимость. Каждого хореограф наделила емким соло. В первом перед нами — герой-аристократ (Андрей Зыков) в изумрудном парчовом халате (костюмы — Екатерина Романюк, Светлана Суруда). Изысканные позы на полупальцах, элементы классической лексики (батманы, пируэты, па-де-бурре), повелительные жесты, руки, рисующие воображаемую корону над головой, — все это воспринимается игрой. Игрой в благополучную, красивую жизнь, в которую так хочется верить. Следующее соло визуализирует образ человека страдающего и скрывающего свою боль, свою внутреннюю рану (Дмитрий Чегодарь). Его тело будто что-то ломает, выкручивает, ноги подкашиваются, кисти безвольно повисают, но он все-таки находит в себе силы мужественно расправить плечи и встать в полный рост. Третье — пляска шамана, изобилующая экстатичными вращениями, запрокидываниями корпуса, пульсирующими движениями тела, будто находящегося во власти природных стихий (Рафаэль Тимербаков). Наконец, последнее соло — полный горечи монолог мужчины-модели в ярко-розовом костюме, распрощавшегося с глянцем жизни (Владислав Морозов). В финале тела героев бьются в агонии. Кем бы ты ни был, исход один — смерть.

Неожиданным и совершенно особенным впечатлением фестиваля стал спектакль «Демон» Дмитрия Касимова (Частный универсальный театр Theatrum, Верхняя Пышма). Увиденное нельзя было отнести ни к танцтеатру, ни к contemporary dance. Удивительно цельный, сделанный с большим вкусом спектакль балансировал между пластическим, музыкальным, литературным театром и походил, скорее, на ритуальное действо, в котором человеческое переплеталось с метафизическим, а телесное — с сакральным.

Выпускник ГИТИСа по специальности «Режиссура музыкального театра» (мастерская Романа Виктюка), актер, режиссер, музыкант Дмитрий Касимов известен как постановщик оперных и драматических спектаклей в различных театрах России. «Демон» вырос из одноименного музыкально-театрального проекта с участием солистки «Урал Оперы» Ольги Семенищевой и Екатерининского оркестра. Премьерный спектакль посвящен Роману Виктюку и наследует многим его принципам: рафинированному эстетизму, поэтизации тела, повышенному вниманию к пластическому интонированию поэтического текста и музыкально-ритмической основе сценического действия.

Визуальный облик постановки аскетичен и лишен национального колорита «кавказской повести» Лермонтова (национальные мотивы встречаются лишь в танцевальной партии Тамары и в музыке авторства Маргариты Мазитовой и Дмитрия Касимова, в которой грузинские народные распевы смешиваются с электронными звуковыми эффектами). Хореография вплетена в общий сценический текст спектакля очень тонко и ненавязчиво (хореограф — Евгения Турушкина). В нем нет привычных танцевальных форм, но движение, пластика присутствуют постоянно — в позах, телесности, сценическом поведении героев от первого до последнего эпизода.

Демон в исполнении Касимова совершенно исключителен. На герое — отсылающая к легендарным «Служанкам» Виктюка широкая черная юбка в пол, которая по ходу действия превращается то в трен, то в крылья, то в покров (художник по костюмам — Наталия Соломеина). Лишенный откровенной чувственности, эротики и соблазна, он вместе с тем наделен природным магнетизмом и титанической внутренней силой.

Смыслообразующую роль в спектакле играют мастерски разработанные интонационная драматургия и голосоведение. Голос Демона звучит как музыка. Произнесение слов нараспев, высокий тембр делают его совершенно надбытовым, потусторонним и невероятно притягательным. Голос же Тамары (Александра Протасова), напротив, очень теплый, «земной».

В финале черное сценическое пространство вдруг вспыхивает адским пламенем, раскаленной лавой, картинами разбушевавшихся стихий, проецируемыми на гигантский задник (видео — Иван Жданов). Данная сцена производит апокалиптическое впечатление и рифмуется с катастрофами ХХ века и современности.

Фестиваль принес еще немало запоминающихся спектаклей. Это и метафизическое путешествие в царство Аида в «Орфее и Эвридике» Константина Кейхеля (театр «Балет Евгения Панфилова»), и исследование трагикомического мира фильмов Чаплина в «Чарли в цвете» Виктории Арчая (Инновационный театр балета, Калуга), и погружение в удмуртскую мифологию в моноспектакле «Лул/Урт» Анны Поляковой и Марии Тарбеевой (Танцевальная компания «Денница», Екатеринбург), и осмысление сложностей коммуникации и проблемы (не)понимания в технически и технологически безупречных «Диалогах» Ольги Поны (Челябинский театр современного танца), и новая редакция «Девушки с фарфоровыми глазами» Татьяны Багановой — зловещий танцтриллер по мотивам старинной балетной комедии (театр «Провинциальные танцы»), и проект «Рассвет „На грани“», представивший работы начинающих хореографов — выпускников профессиональных учебных заведений (куратор — Ксения Карпова). Российские хореографы всматриваются в окружающий мир и проявляют немало фантазии в разговоре о нем. Хочется верить, что это позволит отечественному современному танцу выжить в любых

кризисных ситуациях.

Март 2024 г.

Комментарии (0)