Конечно, в названии «Другие Булычевы» читатель найдет некую полемичность. И правильно: это вовсе не история героев драмы, созданной воображением Максима Горького, а реальная, живая история рода настоящих нижегородских Булычевых.

Известно, что в пьесе «Егор Булычев и другие» у Горького представлен обобщенный образ купца-пароходчика. И фамилия героя тоже выбрана «обобщенная», широко известная на Волге. Семейные корни Булычевых — крестьянские, больше всего «Булычей» из города Орлова Вятской губернии. Первоначально — торговля, мучное и другие производства, но основной сферой деятельности огромного клана Булычевых было пароходное дело. Булычевы владели судами, пристанями, конторами во многих волжских городах, на реке Вятке, на Северной Двине. И все они были щедрыми благотворителями. Из огромного ветвистого фамильного древа Булычевых выберем лишь одну из веточек — нижегородскую.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом А. Г. Булычевой», находящийся на перекрестке улицы Ошарской и Чернопрудного переулка. Запись недвижимости на жену в семьях купцов практиковалась часто: это не давало возможности наложить на недвижимость арест в случае разорения или каких-либо судебных исков.

Кажется, что природа не захотела отдыхать практически ни на ком из нижегородских «Булычей»: все они были по-настоящему талантливыми людьми, и, наряду с предпринимательской одаренностью, каждый оказался связанным тем или иным образом с театром и музыкой, что, конечно, на первый взгляд достаточно удивительно для купеческой династии. И однако…

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — СТАРШИЙ (1819–1899)

Василий Васильевич, выпорхнув из орловского гнезда Булычевых, первым основательно осел в Нижнем, успешно вел на Нижегородской ярмарке торговлю скобяными изделиями, был купцом 2-й, потом 1-й гильдии, являлся соучредителем. Общества для морского, речного и сухопутного страхования под фирмой «Волга», избирался гласным Городской думы, получил звание потомственного почетного гражданина, стал членом учетного комитета Государственного банка, одним из главных попечителей Кулибинского речного училища, боролся с голодом в Поволжье, был известным меценатом. Так, он подарил свой двухэтажный каменный особняк канавинской мужской прогимназиии, где впоследствии расположилась библиотека, немалая часть которой составилась из «коллекции книг» самого Василия Васильевича… А под конец жизни многое из нажитого завещал Сергиевской церкви. Но это — под конец жизни.

Начинал же он «в трудах тяжких», отец приучал его к торговле зерном (в городе Орлове каждый четвертый житель торговал хлебом), требовал тщательно следить за качеством помола для своих приобретенных мельниц… А по вечерам… Вот тут-то и начинается нечто необъяснимое: по вечерам Василий вместе со своим младшим братом Афанасием пропадали в ими же созданном любительском театре! Оборудовали сцену, зал, начали ставить спектакли, которые производили сильное впечатление на горожан. Настолько сильное, что несколько купцов, сраженных талантами братьев (особенно младшего), скинулись деньгами да и отправили Афанасия в Москву — учиться на актера.

Пока история умалчивает, почему Афанасий свернул все-таки с актерской дороги и выбился в предприниматели. Но как выбился! Превзошел старшего брата: стал основателем Северодвинского речного пароходств, построил новые пароходы, не только речные, но и способные ходить по морю. В 1885 году, купив недалеко от Усть-Сысольска солеваренный завод и увидев тяжелейшее положение вдов солеваров, живших в богадельне, Афанасий основал женский монастырь — знаменитую Кылтовскую обитель. Его благотворительная деятельность была весьма широка: построена богадельня в Архангельске, оказана помощь в создании богадельни в Орлове, очень много жертвовалось северным церквям и монастырям. В конце века Афанасий Васильевич принял решение распродать пароходы, солеварню завещал дочери Анне (с наказом продолжать строительство Кылтовской обители), а сам стал монахом Соловецкого монастыря.

Но вернемся к Василию Васильевичу. Он владел в Нижнем двумя каменными домами и имением Горинское в Костромской губернии. Его огромный дом в центре города у Черного пруда пережил вместе со страной невероятные приключения: там была и гостиница, в которой когда-то останавливались Чехов и Горький (о чем свидетельствует памятная доска на доме), была и женская частная гимназия Хреновской, в начале советской власти была и школа для взрослых, в которой учился советский маршал Голованов (при этом портрет Хреновской на парадной лестнице так и висел), была и детская библиотека имени Жуковского… А теперь здесь — офис КПРФ и кафе-бар с призывным названием «Горячо!»…

Места в доме много — хватало для всех: семья у Василия Васильевича сложилась немалая, четверо детей — два сына (Александр и Василий) и две дочери (Вера и Надежда).

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1843–1913)

Александр Васильевич был первенцем в молодой семье нижегородских Булычевых. Крестным отцом его стал Афанасий, тот самый, чей актерский талант поразил купеческое сословие города Орлова. Кто знает, может, и передал своему крестнику родной дядя это страстное увлечение театром? Но факт остается фактом: Александр Васильевич ушел в артисты и служил в театре города Пятигорска, затем в других провинциальных театрах, хотя возвращался в Нижний Новгород и даже помогал отцу по купеческим делам, был управляющим в имении Горинское Костромской губернии, а по смерти отца его унаследовал. Был похоронен на Крестовоздвиженском кладбище, где преданы земле и другие члены этой большой семьи (в советское время кладбище было снесено и застроено).

Короткое время, еще в Пятигорске, имел Александр семью, которую оставил, оставил и двухлетнего сына — Вячеслава. Однако с семьей связи не терял и растить сына помогал. Впоследствии тот стал выдающимся музыкантом и музыкальным деятелем, и Александр Васильевич им гордился. Но об этом — позже. Интересно, что на надгробном памятнике, в отличие от брата Василия, он, актер, именован только купцом.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — МЛАДШИЙ (1850–1907)

Василий — выпускник московской практической академии коммерческих наук (среднее учебное заведение для подготовки коммерсантов в Российской империи). Он не только успешно продолжил отцовское купеческое дело (торговал скобяными товарами), но и имел практически те же общественные нагрузки: был гласным Городской думы, членом учетного комитета Нижегородского отделения Волжско-Камского коммерческого банка, тоже получил звание потомственного почетного гражданина, тоже меценатствовал… Но вот с театром связи у него оказались еще крепче, чем у отца. Вот что было написано в хронике газеты «Волгарь»: «Принадлежа к купечеству, покойный не чужд был свободного интеллигентного труда. Василий Васильевич известен в Нижнем Новгороде как любитель-театрал, принимавший когда-то очень деятельное участие в любительском драматическом кружке. Не забывал он сцену до последних дней, выступал время от времени в спектаклях в коммерческом клубе и в театре. В нем жил и умер старый любитель, с его старыми понятиями и традициями». Последнее определение особенно замечательно! На его надгробии была интересная надпись — «Василий Васильевич Булычев. Купец, артист-любитель».

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (1856—?)

О старшей дочери в семье Булычевых трудно писать отдельно от младшей, настолько тесно, по-видимому, было их душевное родство и настолько сильно они влияли друг на друга в профессиональном увлечении. Хотя внешние судьбы обеих Булычевых были абсолютно разными.

Вера Васильевна рано вышла замуж за губернского секретаря Василия Сергеевича Ленина, дворянина. (Если читатель спросит, не имела ли новая фамилия Веры Васильевны отношения к Владимиру Ильичу Ульянову, — отвечу: имела! Но сейчас разговор о другом.)

Итак, сведения о жизни Веры Васильевны отрывочны и достаточно скудны. Единственный фотопортрет ее (вместе с сестрой Надеждой) был найден в архивах Нижегородского государст-венного историко-архивного музея-заповедника (НГИАМЗ) совсем недавно.

Очевидно, что Вера Васильевна была музыкально одаренным человеком, обладала хорошим голосом (меццо-сопрано) и была отличной пианисткой.

К сожалению, пока так и неизвестно, кто ее все-таки развивал музыкально, но совершенно ясно, что с приездом в город Василия Юльевича Виллуана, большого музыканта, основателя Нижегородского отделения Императорского Российского музыкального общества (ИРМО) в 1873 году, началось их творческое общение, перешедшее в большую творческую дружбу. Это он побудил ее позднее начать преподавательскую деятельность (сольное пение и итальянский язык) в музыкальных классах ИРМО (впоследствии преобразованных в Нижегородское музыкальное училище).

За пять лет преподавания (с 1890 по 1896 год) у Веры Владимировны обучались 34 ученицы. Она была сторонницей школы пения знаменитой Матильды Маркези. Особенно при начальном этапе обучения. И это неудивительно: эффективность этой школы еще в 1876–1889 годах блистательно подтвердила ее младшая сестра Надежда.

«Есть все основания предполагать, что ученицы выходили из класса вокально оснащенными, — считает музыковед А. В. Куклев. — Судить о профессионализме выпускниц трудно; все дело в цели, которую они преследовали при поступлении в Музыкальные классы, — в большинстве случаев девицы стремились овладеть азами певческого искусства, достаточными для исполнения несложных „салонных“ романсов… Но были и такие, кто избрал вокальное искусство жизненной стезей, и эти ученицы занимались по нескольку лет. Нам известно по крайней мере о двух ученицах В. В. Лениной — Надежде Жихаревой и Марии Юшковой, которые по окончании курса сами стали преподавать сольное пение и на протяжении ряда лет работали педагогами в Музыкальных классах Н. Новгорода, затем стали давать частные уроки сольного пения. Еще одна ученица Лениной Анна Александровна Ставицкая (сопрано) стала артисткой Санкт-Петербургской частной антрепризы и в 1899 году пела Маргариту в опере „Фауст“ Ш. Гуно, где в роли Мефистофеля выступил Ф. И. Шаляпин. Впоследствии она пела в Частной опере С. И. Мамонтова, куда, по свидетельству очевидцев, „поступила на первые роли, привела всех в восторг и пленила музыкальностью и умением исполнять вещи“».

К преподавательской деятельности Вера Васильевна время от времени возвращалась. Так, из ее писем мы узнаем, что она, например, давала частные уроки пения в Севастополе в 1900 году. Очевидно, что она была прекрасным концертмейстером: тогда же и там же она аккомпанировала своей сестре (мировой знаменитости) и ее мужу в концертах.

Не оставляла Вера Васильевна и пение: в 1912 году в Нижнем Новгороде на юбилейных празднествах в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года она солировала в концерте ИРМО при исполнении кантаты П. И. Чайковского «Москва».

Вера Васильевна много путешествовала по Европе, часто жила в Милане у своей сестры Надежды. Сохранилось более 90 ее писем-открыток Виллуану, из которых видно, что она всегда жила музыкой и искусством и была бесконечно предана и благодарна Виллуану за общение и наставничество.

Кстати, и общая семейная склонность к актерству ее не миновала. Вот что она пишет Виллуану из Севастополя в том же 1900 году: «1-го декабря еще пришлось участвовать в спектакле Морского собрания, изображать Королеву Елизавету в сцене свидания двух королев в трагедии „Мария Стюарт“ Шиллера. Марию играла бывшая артистка Императорского Малого театра в Москве Бларамберг-Чернова… Сцена эта имела большой успех у севастопольской публики, битком переполнившей зал, нас принимали чудно и вызвали при громких и единодушных аплодисментах четыре раза».

В семье Лениных рос сын Анатолий (о нем ниже) — предмет гордости и бесконечных забот Веры Васильевны.

Как окончила она свой жизненный путь — неизвестно. Осталась ли она в родной стране со своей нелегкой фамилией и погибла где-нибудь в застенках ЧК, как некоторые ее родственники по мужу? Успела ли уехать за границу? На сегодняшний день последняя весточка от нее от 16 декабря 1913 года — видовая открытка из Флоренции Василию Юльевичу Виллуану, где она беспечно ему сообщает: «завтра возвращаюсь обратно в Милан».

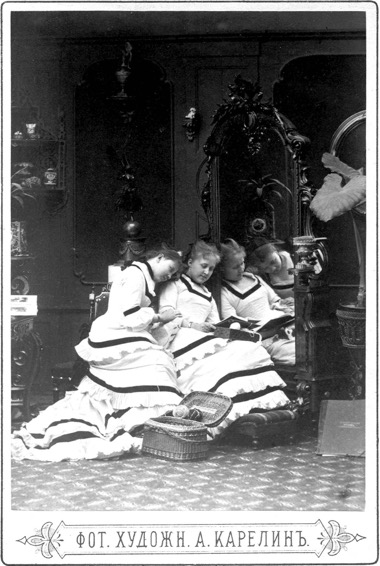

Этот снимок — абсолютный шедевр фотографического искусства последней четверти XIX века. Он сделан в 1880 году. В 1876 году в Эдинбурге был объявлен первый международный фотографический конкурс с условием, что авторы всех присланных работ будут зашифрованы, а имена фотографов станут известны только после объявления результатов конкурса. Со всех концов света было прислано более 6000 снимков. Первое место было трудно определить, и оно было присуждено сразу двум фотографиям. Каково же было удивление судей, когда выяснилось, что автор обоих снимков — нижегородец Андрей Осипович Карелин.

Его победа была не случайна: впервые в мире в 1870-е А. О. Карелин путем применения добавочных линз удлинял или укорачивал фокусное расстояние объектива, получая тем самым снимки-картины, в которых были отлично проработаны детали в свете и тенях. Никто из современных ему фотографов Европы не достигал таких успехов в изображении портретных групп и бытовых сцен на таком глубоком пространстве и с большой резкостью всех планов.

А. О. Карелин — выпускник Петербургской академии художеств, учился иконописи, был прекрасным портретистом и автором нескольких замечательных икон для нижегородских храмов. Он и к фотографии подходил как живописец, очень любил постановочные снимки. Его по праву считают основоположником русской художественной фотографии.

Этот снимок сделан в фотоателье мастера, где интерьер и многие предметы узнаются и по другим его снимкам. Среди них сразу обращает на себя внимание старинное зеркало в резной раме. Оно не раз отражало какие-то предметы на карелинских фотографиях, и мастер всегда добивался предельной четкости изображения. На этот раз его фотоэксперимент был посложнее: передать ДВОЙНОЙ портрет с зеркальным отражением. И это ему более чем удалось!

На идиллической картине две сестры, прекрасно и модно одетые (причем подчеркнуто одинаково), увлечены книгой, которую старшая сестра положила на шкатулку с вязанием (другая подобная шкатулка — у ног младшей). На руке у каждой из сестер (на правой, чтобы зрителю было лучше видно) — маленькие ручные часы, что по тем временам было большой редкостью и роскошью. И еще одна немаловажная деталь: в правом нижнем углу к подставке для цветов скромно (но так, чтобы зрителю было хорошо видно) прислонена папка с нотами — как напоминание о главном увлечении сестер.

Младшая, Надежда, прильнула к старшей, что явно отражает «иерархию отношений» между сестрами. Для нас этот фотографический эксперимент бесценен еще потому, что только на этом, единственном снимке мы видим Веру Васильевну Булычеву.

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕНИН (1874–1947)

Музыкальная одаренность сына Лениных Анатолия не вызывала сомнений. Однако после смерти отца в 1891 году он выбрал профессию морского офицера (по примеру деда по отцовской линии).

И во время Японской, и во время Первой мировой войны Анатолий воевал на кораблях Черноморского флота, был награжден орденами и Косовской медалью, назначен командиром крейсера и в этой должности встретил Февральскую и Октябрьскую революции. После поражения Белого движения эмигрировал в Турцию, затем перебрался в Париж. О смерти Анатолия Васильевича Ленина, капитана 1-го ранга, было сообщено в 1947 году в бюллетене Ассоциации русских офицеров. Похоронен он был на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Однако его жизненный путь не ограничился военной службой: Анатолий сочинял музыку. И несколько его романсов (где он был еще и автором слов) стали довольно популярными, особенно романс «Забыты нежные лобзанья», посвященный Анастасии Вяльцевой. И сегодня этот и другие его романсы легко можно найти на просторах интернета у разных исполнителей…

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА (NADINA BULICIOFF) (1859 ИЛИ 1860–1921)

Надежда — младшенькая в семье Булычевых. Свое детство она называла счастливым и безмятежным. Остается только догадываться, как к 15-16 годам девочка смогла быть настолько подготовленной к будущей артистической оперной карьере. Хотя о чем тут догадываться: сестра Вера — серьезная пианистка и певица, старший брат Александр — будущий профессиональный актер, второй — Василий — артист-любитель. А еще не забудем, что и папа в юности увлекался театром. Можно только вообразить, насколько творческая атмосфера царила в доме Булычевых. Настолько творческая, что 15-16-летняя Надя уже выступает в симфонических концертах ИРМО.

В музее Нижегородской консерватории хранятся программки от 4 октября и 22 ноября 1875 года, где указано, что Надежда исполняла арию Страделлы «Se miei sospiri», арию Розины из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта и pоманс Шумана «Widmung» («Посвящение»). Вскоре она уезжает в Вену к всемирно знаменитому немецкому оперному педагогу — Матильде Маркези де Кастроне, воспитавшей плеяду выдающихся певиц и заслужившей имя «маэстро примадонн».

Остается открытым вопрос, как в далеком от Вены Нижнем Новгороде могли так точно угадать педагога, который сумеет развить певческий талант девушки (драматическое сопрано) в нужном направлении? И еще один интересный факт сообщают «Одесские новости» от 1888 года, делая обзор биографии Надины (так ее звали в оперном мире): учиться в Вену ее повезла мать — Анна Григорьевна Булычева (в девичестве Заморкина). А ведь была она по рождению крестьянкой из деревни Марково Вытегорского уезда Олонецкой губернии, дочерью «крупчатого мастера». Но, видимо, характер Анна Григорьевна имела решительный. Он, кстати, проявился, еще когда ей было только около 16 лет: скоропалительно вышла замуж за Василия Васильевича по любви, и тот, каким бы ни был образцовым сыном, а вот в данном случае осмелился на «поспешное венчание без отцовского благословения». Венчание состоялось 4 ноября 1842 года в Орлове. Вскоре появился и первенец — Александр, а Анна Григорьевна, судя по всему, была со временем благожелательно принята в большую булычевскую семью и записана в купеческое сословие.

В тех же «Одесских новостях» читаем и о том, что «знаменитая профессорша пения» Маркези, услышав Надежду, «взялась окончить музыкальное образование талантливой девушки». А вот кто дал этой талантливой девушке первые навыки певческого искусства, история пока умалчивает, но то, что сестра и Виллуан принимали в этом самое живое участие, — несомненно.

Как бы то ни было, Надежда училась у Маркези четыре года.

В 1880 году состоялся ее успешный дебют в королевском театре в Турине (партия Уллы в опере «Эльда» Каталани), затем она пела в Падуе, Модене, Мантуе, Парме…

Тогда же она приехала в Нижний Новгород и пела в «Аиде» в Большом ярмарочном театре, а также в концерте ИРМО. С большим успехом. Вообще словосочетание «с большим успехом» будет прилагаться неизменно к характеристике всех выступлений Надины Булычефф (таково будет ее сценическое имя), где бы эти выступления ни состоялись.

Именно в этот приезд Надины в Нижний и были сделаны великим фотографом Андреем Карелиным две замечательные фотографии, которые мы приводим на этих страницах.

От этого же времени хранится в музее консерватории и небольшое письмо от Надины — Виллуану: «Многоуважаемый Василий Юльевич! Крайне сожалею, что не могу принять участие в Вашем музыкальном вечере, потому что я в среду безотлагательно уезжаю за границу. При желании Вам всего хорошего остаюсь искренно уважающая Вас Н. В. Булычёва-Кальдейра».

Здесь интересна подпись: двойная фамилия Булычева-Кальдейра! Надежда Васильевна вышла замуж. Однако больше такого двойного написания фамилии мы нигде не увидим: во всех известных нам программках, во всех статьях и воспоминаниях она — только Булычева (Bulicioff). Ее мужем стал певец (бас), португалец по национальности. Пока о нем нам мало известно, но в своих посланиях Виллуану Вера Васильевна не раз передает и от него поклоны, а в 1900 году описывает, как они втроем концертировали в Севастополе (Вера Васильевна аккомпанировала).

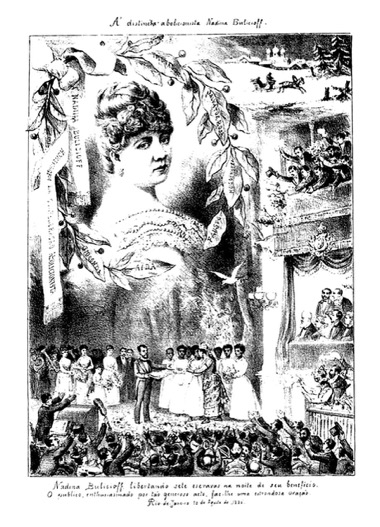

Литография, посвященная акции на бенефисе Надины Булычевой в Рио-де-Жанейро. На сцене — Надина вручает рабыням документ об освобождении. Зал и галерка рукоплещут. Вверху — картина «русской зимы», как напоминание, что Надина — из России

После посещения Нижнего Новгорода в 1880 году начинается поистине головокружительный взлет оперной карьеры Надины. Она окончательно избирает себе место постоянного жительства и творчества — Милан — и в первый же сезон становится абсолютной любимицей итальянской публики. Далее можно только приводить списки ее выступлений и гастролей (далеко не полные), идущих с неизменным успехом.

До 1882 года выступала в Болонье, Флоренции (по три сезона) в различных ролях.

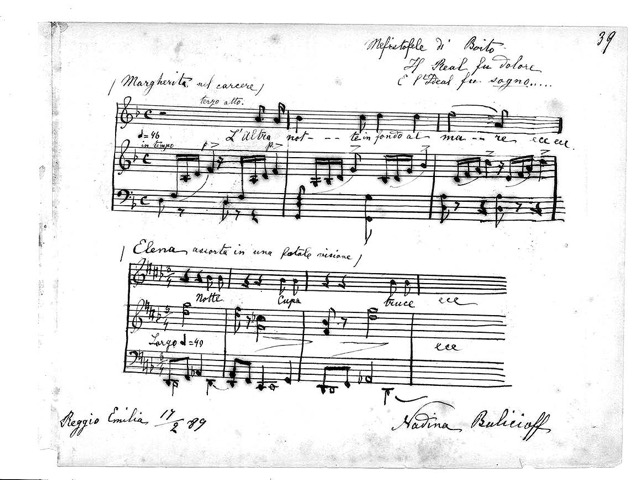

В 1882 году — в Модене (двойная партия Маргариты-Елены в опере Бойто «Мефистофель»), в Болонье (Эльза в «Лоэнгрине» Вагнера и Маргарита в «Фаусте» Гуно), в Риме (также в «Фаусте» Гуно вместе с Энрико Керубини), гастролировала в Неаполе, Милане, Барселоне.

В 1883 году пела в Петербурге в итальянской опере, в Мариинском театре («Фауст» Гуно, «Аида» Верди, «Африканка и «Роберт-Дьявол» Мейербера). Тогда же в Москве, в Большом театре («Гугеноты», «Аида», «Жизнь за царя», «Нерон» Рубинштейна). Затем она уехала в Барселону, где исполнила партию Маргариты в «Фаусте» Гуно и Эльзу в «Лоэнгрине» Вагнера. В июле того же года она спела в «Африканке» в Фаэнце.

А в 1884 году — гастроли в Испании — в Мадриде, в Сан-Себастьяне, где пела в «Аиде», «Лоэнгрине» и с триумфом — в «Фаусте» вместе с Анжело Мазини, голос которого Верди и Шаляпин считали лучшим из того, что слышали в жизни. Там же Надина имела особый успех у испанской королевской семьи и испанского двора.

Портрет-визитка. В мире искусства нет никого, кто бы ее не знал. Публика ее обожает. Ее новые триумфальные выступления прошли в Барселоне, в спектаклях «Еврейка» и «Лоэнгрин». Газеты сообщают, что она так обогатила эти роли изысканной грацией и чувственностью, что меркнут самые лучшие воспоминания

Слава ее росла, она пела во Флоренции, в Риме, повторно в Мадриде, в Неаполе, где, благодаря успеху Надины, «Аиду» давали 24 раза подряд с полными сборами. Композитор Джорджо Мичели поручил ей первое исполнение заглавной партии в своей новой опере «Дочь Иеффая». И вот, на этом пике славы, Надина получает выгодный контракт на три зимних месяца в Южную Америку в составе итальянской труппы.

…Итак, 1886 год. Бразилия. Сан-Паолу, Рио-де-Жанейро. В репертуаре восемь опер. Все спектакли — с переполненными залами.

…Один из последних дней гастролей. Давали «Аиду» Верди. Бенефис примадонны… В императорском театре — все члены монаршей семьи, дипломатического корпуса и представители высшего сословия Бразилии. В зале — яблоку негде упасть…

Но прежде чем рассказать о действительно эпохальном событии, которое случилось на этом бенефисе, следует сделать маленькое отступление: в 1866 году в Бразилии все еще существовало рабство, ведущее свою историю от середины XVI века, когда в Америку насильно свозились чернокожие невольники. Однако в стране ширилось движение аболиционистов — сторонников отмены рабства. Император Педро II колебался.

Отчет о происшедшем на бенефисе был через несколько дней опубликован в бразильском журнале «Ревиста илустрада». Статья называлась «Прекрасный праздник».

По окончании спектакля, когда актеры стали выходить на аплодисменты (овации), вдруг из оркестровой ямы полились звуки бразильского гимна и Надина со сцены обратилась непосредственно к публике, объявив, что на все деньги от своего бенефиса она выкупила семь рабынь, которые по ее знаку стали одна за другой подниматься на сцену. Певица подходила к каждой, обнимала, целовала и вручала документ о подаренной свободе. Публика рыдала от избытка добрых чувств, рыдали и все женщины в императорской ложе. Зрители бросались на сцену, осыпая певицу цветами и подарками.

Как писали те же «Одесские новости», «энтузиазм публики дошел до безумия» и Надина «получала почести, которые только получали царские особы».

«Дражайшему другу маэстро Эраклио Гербелла на память. 19/X/97, Парма. Надина Булычева». Фотография сделана во Флоренции. Эраклио Гербелла — итальянский дирижер, одно время у него учился молодой Артуро Тосканини

А что же император? А император, «покоренный талантом русской женщины, ее красотой и сердечностью, вскоре отдал распоряжение кабинету министров разработать законы, упраздняющие позорное для Бразилии рабство и гарантирующие равные гражданские права и свободы бывшим невольникам».

Через два года, 13 мая 1888 года, был подписан так называемый Золотой закон об отмене рабства в Бразилии. Выступавшие на торжествах в числе борцов, приблизивших этот день, называли и русскую певицу Надину Булычефф. И это были не только речи: стоит открыть «Каталог бразильских медалей», составленный виконтессой де Кавальканти, и там мы найдем описание медали, которая была выпущена в год отмены рабства — 1888 — в честь Nadina Bulicioff. На лицевой ее стороне — в центре перед сияющим солнцем певица, в одной руке — разорванная цепь, в другой — акт о свободе, по краю надпись: конфедерация аболиционистов (Американское общество борьбы с рабством); на оборотной стороне надпись — В честь Nadina Bulicioff, 10 августа 1886 года, Рио-де-Жанейро.

Но и на этом удивительные события во время бразильских гастролей не заканчиваются.

Обратимся к статье из пармской газеты «Рискосса» от 1886 года, которая вышла еще в самом начале гастролей: «В Рио гастролирует одна из итальянских оперных трупп с участием знаменитой Надины Булычевой… С большим успехом прошел „Фауст“. Все газеты, восторгаясь певцами, выразили неудовлетворение дирижером, неким Леопольдом Мигесом, бразильцем, который обнаружил полную неспособность руководить таким прекрасным оркестром». И далее в газете рассказывается, как, обидевшись, прямо перед следующим спектаклем — «Аидой» — Мигес распрощался с труппой. Его попробовал заменить один из импресарио, но с первых же тактов публика и его не приняла.

И тогда неожиданно за пульт встал 19-летний виолончелист из оркестра, который демонстративно захлопнул партитуру (он знал ее наизусть), взмахнул палочкой и… сумел подчинить себе и оркестр и зал! В конце спектакля зрители устроили ему овацию. Звали молодого виолончелиста Артуро Тосканини. Это был его дебют. Поразительно, но до этого случая он не брал в руки дирижерскую палочку!

А теперь вспомним, что прежде, чем Надина в конце своего бенефиса обратилась к зрителям, зазвучал гимн Бразилии, который играл оркестр. Несомненно, Тосканини был посвящен в дерзкий замысел оперной примадонны!

Через 100 лет после отмены рабства в Бразилии, в 1988 году, появился фильм Франко Дзеффирелли «Молодой Тосканини» (совместное производство Франции и Италии), где главную роль Надины Булычевой играла Элизабет Тейлор, императора Педро II — Филипп Нуаре, Тосканини — Томас Хауэл. За Надину в фильме поет американская певица Эйприл Милло (голос Надежды Васильевны так и не был записан).

Ну что сказать про фильм? Вероятно, он один из самых слабых в творчестве Дзеффирелли. И прежде всего из-за сценария, где много дешевой выдумки, в которой совсем не нуждалась подлинная необыкновенная история оперной дивы Надежды Васильевны Булычевой, всемирно известного дирижера Артуро Тосканини да и императора Бразилии Педро II. Но все-таки собрание больших кинематографических звезд вокруг этого сюжета говорит нам о его значимости. И, конечно, мы должны быть благодарны мастеру за то, что он обратил внимание на одну из удивительных историй, которая (во многом благодаря этому фильму) не ушла в небытие.

Памятная кабинетная медаль в честь Надины Булычевой от Конфедерации бразильских аболиционистов. Аверс

После гастролей в Бразилии Надина продолжила свою блестящую карьеру, гастролируя в основном по городам Италии: Парма, Реджо-Эмилия, Пиза, Прато…

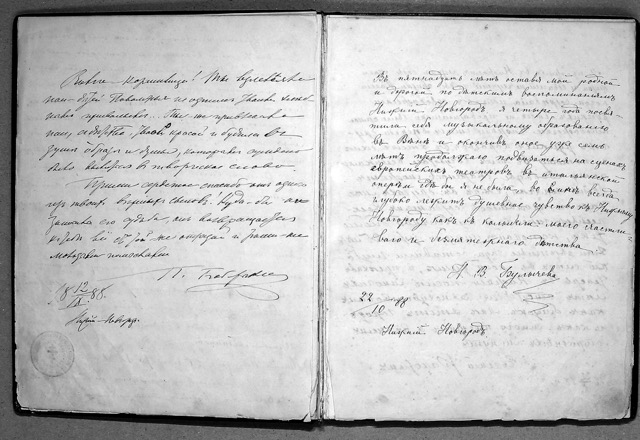

Еще в 1886 году в газете «Нижегородские губернские ведомости» была помещена информация о знаменитом бенефисе Надины в Бразилии, а 1888 году она сама приехала в Нижний Новгород, где оставила весьма примечательную запись в «Альбоме автографов» Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, куда заносились автографы знаменитых нижегородцев, таких как Короленко, Боборыкин, Стрепетова, Маковский и др. Вот эта запись:

«В пятнадцать лет оставя мой родной и дорогой по детским воспоминаниям Нижний Новгород, четыре года посвятила себя музыкальному образованию в Вене и, окончив оное, уже семь лет продолжаю подвизаться на сценах европейских театров в итальянской опере, и где бы я ни была, во мне всегда глубоко лежит душевное чувство к Нижнему Новгороду как к колыбели моего счастливого и безмятежного детства.

22 октября 1888 г. Н. В. Булычева Нижний Новгород».

В сезонах 1889/90 и 1890/91 годов она выступала в театре Сан-Карлос в Лиссабоне, в итальянских городах и Барселоне, где имела особый успех, и в 1891 году была избрана Почетным членом Испанской Королевской академии, число действительных академиков которой было строго ограничено (их не могло быть более 46). Это звание присваивалось пожизненно.

Автограф Надежды Васильевны Булычевой (справа) в Альбоме автографов Нижегородской губернской архивной комиссии. Слева — автограф П. Д. Боборыкина. Фото из фондов НГИАМЗ

В 1893 году Надежда Васильевна опять в Нижнем, где участвует в большом благотворительном концерте вместе с симфоническим оркестром под управлением B. Ю. Виллуана. Сбор с этого концерта предназначался в пользу Нижегородского отделения ИРМО и Нижегородской исправительной колонии для малолетних. Тогда же она выступила в благотворительном концерте в зале Коммерческого клуба (где Василий Васильевич — старший был старшиной) в пользу «недостаточных воспитанников губернской гимназии». Вообще обширная гастрольная деятельность Надины кажется мало связанной с меркантильными интересами: она давно добилась прочного благосостояния, нередко участвовала в благотворительных акциях. Оперная сцена была ей необходима как способ жизни. Но вот, оказывается, в личной жизни Надежды Васильевны в эти годы случилась трагедия: не дожив и до года, в 1895 году умер ее сын Анджело.

Оставалась музыка… Активная концертная деятельность…

Вот отрывок из письма Веры Васильевны от 24 декабря 1900 года Виллуану: «…с приезда в Севастополь не могла свободно вздохнуть от массы хлопот и волнений по случаю устройства двух концертов сестры, где мне пришлось всё одной хлопотать, слаживать, аккомпанировать (по 30 вещей в каждом концерте!) и волноваться, волноваться вовсю. Утешаю себя хоть тем, что оба концерта сошли блестяще, сестра привела всех положительно в неописуемый восторг своим голосом и пением и имела несравненно больший успех, чем концертировавшая перед нею Мравина, у которой от голоса осталась всего тень его».

В. Ю. Виллуан, удивленный такой активностью, писал в 1901 году: «Вера Васильевна приедет в Нижний в августе вместе с Надеждой Васильевной и ее мужем Кальдейрой… они (или все втроем даже) будут делать концертное tournee по Российским городам, будут петь и у нас на ярмарке (?), кажется. Кому чего хочется! Я с ужасом помышляю о концертах, а они, не нуждаясь в средствах, во что бы то ни стало, дают концерты и желают давать таковые».

По-видимому, этот приезд в Нижний Новгород Надежды Васильевны состоялся: в музее Нижегородской консерватории хранятся ноты романса Виллуана «Не верь мне» (слова Алексея Толстого) от 5 октября с пометками Надежды Булычевой.

…Последнее газетное упоминание о Надежде Васильевне — ее гастроли с мужем в марте 1903 года в Лиссабоне (в опере Вагнера «Лоэнгрин»).

А далее, уйдя со сцены, она открыла школу пения в Милане, где и умерла в 1921 году.

Это фото явно сделано в то же время, что и предыдущее, — в 1880 году. Тем же мастером — Андреем Осиповичем Карелиным. И тоже в его мастерской. Быть может, эти снимки делались в один день.

Но здесь уже перед нами — парадный портрет. Несмотря на молодость (ей 20–21 год), Надежда Булычева приехала в Нижний, на родину, уже имея за плечами ряд успешных выступлений в Италии и Санкт-Петербурге. На родине ее принимали как гастролирующую знаменитость. И это читается на снимке — в осанке (напоминает знаменитый портрет Ермоловой кисти Серова), в уверенном и пытливом взгляде. Интересно, что и здесь Карелин для опоры своей модели, как и на предыдущем снимке, использовал «вязальную» тему: Надежда Васильевна опирается на прялку. Однако, как достоверный живописец, Карелин оставляет возле нее на скамеечке еще и книгу — знак того, что молодая женщина умна и образованна…

Автограф Надины Булычевой на нотахс арией Маргариты из оперы Бойто «Мефистофель»

Литография, посвященная акции на бенефисе Надины Булычевой в Рио-де-Жанейро. На сцене — Надина вручает рабыням документ об освобождении. Зал и галерка рукоплещут. Вверху — картина «русской зимы», как напоминание, что Надина — из России

Портрет-визитка. В мире искусства нет никого, кто бы ее не знал. Публика ее обожает. Ее новые триумфальные выступления прошли в Барселоне, в спектаклях «Еврейка» и «Лоэнгрин». Газеты сообщают, что она так обогатила эти роли изысканной грацией и чувственностью, что меркнут самые лучшие воспоминания

«Дражайшему другу маэстро Эраклио Гербелла на память. 19/X/97, Парма. Надина Булычева». Фотография сделана во Флоренции. Эраклио Гербелла — итальянский дирижер, одно время у него учился молодой Артуро Тосканини

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1872–1959)

Еще в 1901 году, когда Надежда Васильевна приезжала в Россию, в Москве она встретилась со своим племянником — Вячеславом Александровичем Булычевым, тогда уже известным хоровым дирижером, и составила на него завещание. Как выразился ее брат Александр (отец Вячеслава) в частном письме, «произошла встреча двух талантов». Понятно, что прежде всего Надина думала о творческом наследии, которое должно было достаться человеку музыкально образованному, понимающему ценность этого дара. К этому времени имя Вячеслава Александровича Булычева было достаточно широко известно в музыкальном мире: любимый ученик, а потом и друг С. И. Танеева, организатор Московской симфонической капеллы, создатель симфонического хора, включавшего в себя все роды и виды человеческих голосов: мужских, женских, голосов мальчиков, со своим симфоническим оркестром и группой певцов-солистов. Совместно с Танеевым и другими музыкантами Вячеслав Александрович был основателем общества «Музыкально-теоретическая библиотека»…

Он получил прекрасное образование, окончил гимназию, потом юридический факультет Московского университета, но тяга к музыке оказалась столь сильной, что параллельно с университетом он стал учиться в консерватории, а затем целиком посвятил себя музыке.

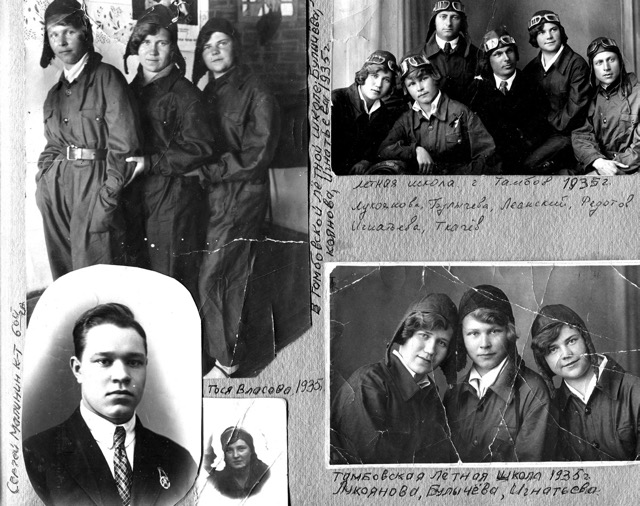

Первая жена Вячеслава Александровича Булычева Александра Алексеевна Попова, мать В. В. Челноковой и И. В. Булычева. Фото из домашнего альбома Булычевых-Челноковых. Альбом составлен Валерией Вячеславовной Челноковой

Отец его получил в наследство имение Горинское Костромской губернии. Вячеслав навещал его там и там же полюбил простую крестьянскую девушку из Вологодской губернии, работавшую в имении по найму, — Александру Алексеевну Попову. Вскоре он на ней и женился. В браке родились сын Игорь и дочь Валерия (о них — ниже).

На пороге стояла Гражданская война. В 1919 году крестьяне предупредили «барина» Вячеслава Александровича, что готовятся репрессии, и ему пришлось срочно уехать. Как оказалось, навсегда.

В поисках временного пристанища и работы он вначале поехал в Киев — к Рейнгольду Морицевичу Глиэру, с которым дружил, потом в Кишинев. Здесь ему пришлось задержаться, так как в тот момент была закрыта граница. «Задержаться» пришлось надолго, до 1940 года.

Жизнь Вячеслава Александровича в Кишиневе с самого начала была насыщена творчеством. Вскоре после приезда он сумел организовать симфонический молодежный хор (!). Но в 1921 году умерла Надежда Васильевна Булычева, пришлось поехать в Италию для получения наследства. Ему предлагали создать в Риме симфоническую капеллу для исполнения произведений великих итальянских мастеров. Но Булычев предпочел вернуться в Бессарабию — ближе к России, куда он безуспешно посылал письма и запросы.

К тому времени созданного им ранее хора в Кишиневе уже не существовало, но Вячеслав Александрович заново организовал Кишиневскую симфоническую капеллу, причем работу хористов и инструменталистов оплачивал из полученного наследства. Деятельность его поражает: он создал также Бессарабское музыкально-историческое общество, симфонический оркестр и хор для постоянных концертов, открыл образцовую музыкальную школу и школу хорового пения с секцией по изучению и исполнению румынской музыки и изучению фольклора. Он же был дирижером музыкально-исторических концертов, директором музыкальной школы, заместителем директора по научной работе и деканом Кишиневской консерватории. В 1944 году Вячеслав Александрович уже с новой семьей эвакуировался в Румынию и в течение семи лет жил там в глухих деревнях, преподавая детям музыкальную грамоту и удивляя окружающих успехами своих учеников. Кроме музыки, он занимался со школьниками цветоводством и огородничеством. Потом переехал в Бухарест, где и умер ранним утром 10 апреля 1959 года. Говорят, именно в это время по радио шла трансляция оратории Шумана, которой он не раз дирижировал в Москве.

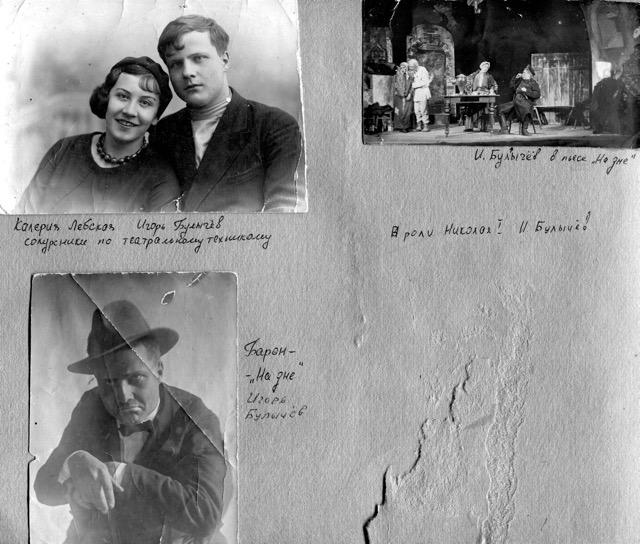

ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1912–1941)

Актерские гены деда, по-видимому, передались и сыну Вячеслава Александровича — Игорю. Он окончил Горьковский театральный техникум, уже во время учебы принимал участие в спектаклях театра драмы, где и мечтал остаться после распределения. Однако по окончании техникума он должен был пройти службу в рядах Красной армии.

Случилось так, что по доносу одного из бывших сокурсников Игорь был в 1938 году (уже в армии) арестован и осужден на четыре года. В ноябре 1941 года он скончался от пеллагры в лечебнице Заполярлагеря. В 2012 году семья получила справку о его реабилитации…

И. В. Булычев с сокурсницей и в спектакле Горьковского театрального техникума «На дне» по М. Горькому (в роли Барона). 1934–1936 гг. Фото из домашнего альбома Булычевых-Челноковых. Альбом составлен Валерией Вячеславовной Челноковой

Помимо того, что Игорь имел актерский и музыкальный дар, он также хорошо рисовал. До наших дней у потомков сохранились две его работы — автопортрет и портрет матери, Александры Алексеевны. Автопортрет написан в следственном изоляторе, когда Александра Алексеевна пришла на свидание с сыном (оно оказалось последним).

По просьбе Игоря мать принесла с собой на встречу кусок холста, набор акварельных красок и зеркальце. Так и был нарисован автопортрет, который он передал на волю…

ВАЛЕРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА (1914–1998)

Валерия Вячеславовна — та самая маленькая дочка, которую Вячеслав Александрович оставил в Горинском (вместе с женой и сыном Игорем), когда ему пришлось срочно бежать за границу.

Жизнь Валерии (в замужестве Челноковой) — отдельный драматичный сюжет, который только и мог родиться в невероятной, фантастической стране под названием СССР… Ее воспоминания, опубликованные на солидном электронном ресурсе «Открытый текст» (https://opentextnn. ru/history/semejnye-arhivy/memoirs/vospominanija-valerii-bulychevoj/), потрясают. И своей безыскусной правдивостью, и подлинной страстью, и необычной канвой судьбы, и тем, как в этой отдельной человеческой судьбе преломилась судьба целой страны. А еще, конечно, и тем, как явно в этой судьбе прослеживается пропасть между предыдущими поколениями и новым, советским человеком, не знающим в прошлом никаких корней, чистосердечно и открыто впитавшим в себя такие прекрасные, манящие и понятные для него коммунистические идеи.

Случилось так, что ее сын, Владимир Борисович Челноков, сам по себе тоже человек неординарный — главный конструктор завода имени Петровского (стоял у начала разработок и выпуска первых отечественных магнитофонов «Тембр» и «Романтик»), главный конструктор НИИ «Полет», заслуженный изобретатель СССР (еще масса званий), обратился ко мне за помощью в издании воспоминаний своей мамы — Валерии Вячеславовны Челноковой, техника-лейтенанта и летчицы из знаменитого женского авиа-ционного полка Марины Расковой.

И. В. Булычев с сокурсницей и в спектакле Горьковского театрального техникума «На дне» по М. Горькому (в роли Барона). 1934–1936 гг. Фото из домашнего альбома Булычевых-Челноковых. Альбом составлен Валерией Вячеславовной Челноковой

Я приехала посмотреть эти воспоминания… И передо мной развернулась огромная история удивительного рода «других Булычевых», о которой в тот момент я даже не подозревала, зная только пьесу Горького «Егор Булычев и другие»…

Январь 2024 г.

Комментарии (0)