Т. Стоппард. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Вильнюсский Старый театр.

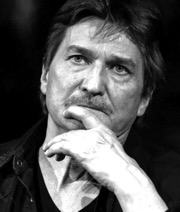

Режиссер Юрий Бутусов, художник Марюс Някрошюс

Т. Стоппард. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Театр на Васильевском.

Режиссер Галина Зальцман, художник Семен Пастух

Том Стоппард — сложный автор, российские премьеры по его произведениям большая редкость. Еще более неочевидной в современном контексте оказывается его пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Даже английский театр представляет ее разве что по случаю больших юбилеев, как некогда сверкавший, но сильно подзапылившийся арт-объект. В 2013 году ее фрагменты читали Бенедикт Камбербэтч и Кобна Холдбрук-Смит на юбилейном вечере в связи с 50-летием Национального театра. Из последних премьер — постановка 2017 года по случаю 50-летнего юбилея театра Олд Вик в режиссуре Давида Лево и с Дэниэлом Рэдклифом в роли Розенкранца.

На этом фоне две премьеры в разлетевшемся в клочья русскоязычном театральном пространстве — симптом единого мироощущения и миропонимания, созвучного пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». В мае 2023 года Галина Зальцман поставила свой спектакль в петербургском Театре на Васильевском. Спустя четыре месяца, в сентябре, вышел спектакль Юрия Бутусова в Вильнюсском Старом театре.

Ничто, казалось бы, не предвещало, что родственность художественного чутья обнаружат два таких разных режиссера, как Галина Зальцман и Юрий Бутусов, но выбор материала вдруг объединил эти два имени. В том, как движется режиссерская мысль их спектаклей, отражается и разность постановочных ключей, и поколенческая эволюция.

При этом ни Зальцман, ни Бутусов не определяют конфликт как конфликт времен. Главные персонажи, превращенные у Стоппарда в Роза и Гиля, носят привычные уху имена Розенкранц и Гильденстерн. И хотя здесь очевидным образом «сбоит» первоисточник в виде единственного перевода Иосифа Бродского, утративший любопытные нюансы языковой игры, очевидно, что идея режиссерской интерпретации не была нацелена на тотальное осовременивание материала, поскольку для этого, строго говоря, требовался бы новый перевод стоппардовского текста.

Потенциал пьесы воспринят обоими скорее как конфликт художественных концепций и измеряется удельным весом именно шекспировского сюжета. Интертекстуальность первоисточника становится отправной точкой для интерпретации как в Вильнюсе, так и в Петербурге и образует принципиальный контрапункт режиссерского решения. Пути при этом совершенно разные. Юрий Бутусов предельно сокращает все вкрапления шекспировского «Гамлета», Галина Зальцман, напротив, изрядно расширяет их. Игры в интертекстуальность ни в коей мере не определяют результат: оба режиссера видят цель в развертывании отчаянного положения, в которое можно погрузиться, совершенно ничего не заметив.

Космополитичность темы, которую Стоппард осваивает вслед за абсурдистами, очевидна — рано или поздно любой театр, общество, человек оказывается в алогичной и непреодолимой ситуации, в которой чья-то злая воля пускает под откос все, что нажито и прожито. Найденная метафора красноречивее любых диалогов — если монета может падать девяносто два раза орлом вверх, то мир невозможно объяснить. На эти исходные обстоятельства накладывается и жестокий фатализм названия, который не предполагает спасения. Розенкранц и Гильденстерн мертвы, причем, возможно, точнее определенно, по крайней мере по Стоппарду, уже с самого начала.

…В ВИЛЬНЮСЕ

После достопамятного петербургского «В ожи-дании Годо» близость театра абсурда бутусовскому мировоззрению не вызывала сомнений. Неприкаянный человек, тщетно докапывающийся до смысла происходящего и капитулирующий перед реальностью и смертью, перманентно присутствовал в постановках режиссера — то выходил на первый план (как в спектаклях «Гоголь. Женитьба. Город» или «Сын»), то прятался где-то за спинами других (как в «Р» или «Короле Лире»). Эволюция этого героя происходит в диапазоне от клоунских реприз и гиньоля до трагедийного гротеска драмы человеческого духа. В послужном списке режиссера — сразу два «Гамлета», поставленных с разницей в 12 лет (в МХТ им. Чехова в 2005-м и в Театре им. Ленсовета в 2017-м), «Макбетт» по Ионеско в «Сатириконе» (2002) и «Макбет. Кино» в Театре им. Ленсовета (2012). На этой шекспировско-абсурдистской шкале не хватало одной позиции, и о том, что она появится, можно было догадаться еще после самой первой премьеры по Беккету. Вопрос был лишь когда.

— А каковы времена? — спрашивает Розенкранц Актера.

— Никакие, — отвечает Актер.

— Плохие?

— Неважные.

Свой спектакль «Розенкранц и Гильденстерн

мертвы» Юрий Бутусов поставил в эти наши «неважные» времена, не вывесив ни белого, ни красного флага (а мог бы легко), отдав времени право самостоятельно расставлять акценты. В каком-то смысле он сам отдался этому времени. И оно расставило. В ситуации губительной для художника немоты, невозможности сценических размышлений в привычном для режиссера такого полета ритме Бутусов поставил свой самый горький спектакль в городе Эймунтаса Някрошюса. Словно сошлись воедино линии судьбы — Бутусова, не раз с уважением упоминавшего Някрошюса в интервью, Марюса Някрошюса, будто вернувшегося в образные системы своего отца, и зрителя, легко считавшего непростой, но оказавшийся будто родным на литовской почве театральный язык петербургского режиссера.

Оригинал Стоппарда для Бутусова скорее пре-текст: на его основе режиссер проделывает путешествие во времени к себе двадцатипятилетней давности и поверяет пройденный путь. Новая постановка — продолжение темы давно начатой драмы ожидания. Владимир и Эстрагон ждали Годо и смерти. Розенкранц и Гильденстерн ждут Гамлета и смерти. Но для витальных, озорных, молодых Трухина, Пореченкова и Хабенского смерть была далекой умозрительной перспективой. Для новоявленных Розенкранца в исполнении Дмитрия Денисюка и Гильденстерна в исполнении Игоря Абрамовича смерть — ближайшая, если не уже состоявшаяся, реальность.

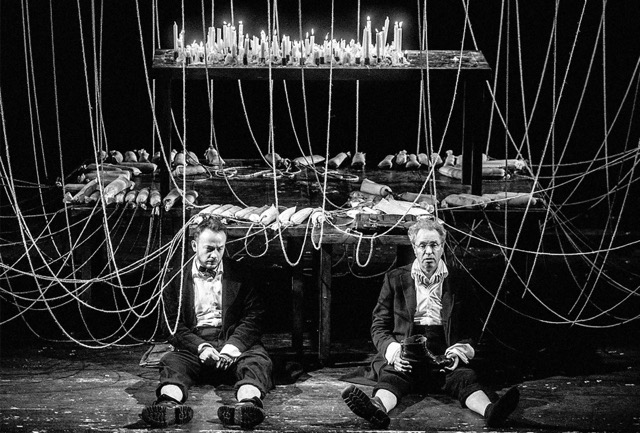

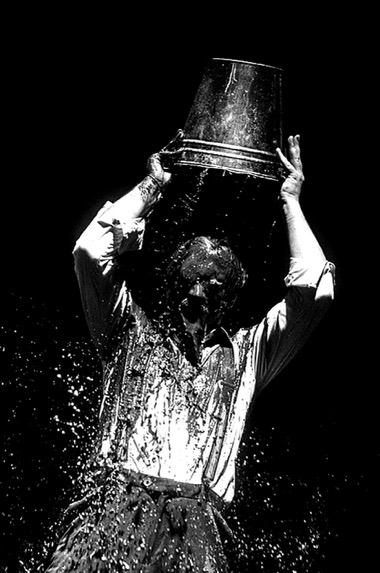

Они тоже в чем-то школяры с подвернутыми по моде нынешних школьников штанами, инфантильными обидами, подростковыми интонациями, только вот лет им сильно больше, и их кожаные плоские портфельчики — атрибут заплутавших невежд, надеявшихся, что и так обойдется прожить. Практически не нарушая авторскую композицию, режиссер выстраивает свое соотношение сил, в котором не два, а три героя. С первых минут в бессмысленных словесных играх с упрямой настойчивостью участвует Актер в исполнении Валентина Новопольского и скорее диктует, нежели подчиняется. В его голосе поначалу сквозит надменность: искусство в действии, в деятельном воплощении самонадеянно считает себя в силах повлиять на условных розенкранца и гильденстерна. Но режиссер безжалостен, в том числе и к себе. В начале второго акта Актер, картинно заколовший коллегу на сцене, вдруг встает перед еще не поднявшимся занавесом и, постепенно раздеваясь донага, чего никогда не случалось в спектаклях совсем не склонного к обнаженной телесности режиссера, читает длинный скомпилированный из стоппардовских фраз монолог: «…мы отказались от самих себя, как требует наша профессия, — уравновесив это дело мыслью, что кто-то на нас смотрит. Оказалось — никто. Нас провели». В его голосе и отчаяние, и разочарование, и досада: искусство (или театр) раздевается донага, выворачивается наизнанку, но есть ли смысл в этом экстремальном обнажении…

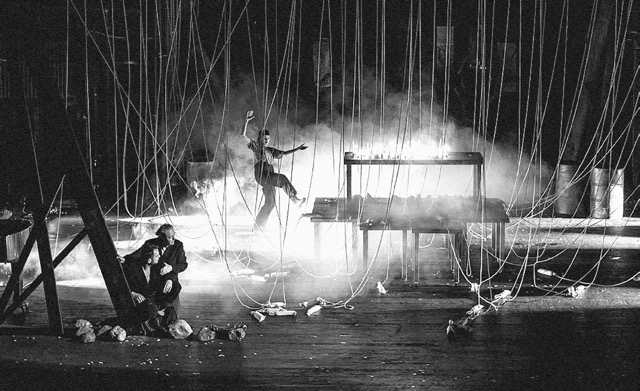

Остальным персонажам отдана буквально пара реплик, текст слегка перекомпонован, но, строго говоря, не сокращен. Все, что делают собственно шекспировские персонажи, превращено в текст визуальный, не менее выразительный и занимающий значительную часть сценического времени. И тут впору подумать о театре символов и знаков, театре лаконичного перформанса, в котором визуальный ряд и пластическая выразительность исполнителей компенсируют отсутствие всякого текста. Таращащий глаза Гамлет в исполнении Артура Своробовича истошно кричит одно лишь слово «Проклятье!» и откуда-то из-за кулис умудряется произнести пару фраз про «быть или не быть», Гертруда приходит за стол к Розенкранцу и Гильденстерну в белом платье-саване, завораживает своим танцем смерти, Клавдий при ней копошится натурально как бодрый собачонок с высунутым языком, Офелия отчаянно и безмолвно пластается в груде поношенной обуви красноречивее всяких слов. Композиция бликует еще и потому, что все шекспировские женские роли отданы одной актрисе (и с ними, а также с ролью Альфреда прекрасно справляется то хрупкая, то жестко-угловатая Виктория Алюконе-Мирошникова), роль Клавдия берет на себя Актер. Но главный персонаж становится ясен ближе к финалу. Призрак в исполнении Максима Тухватуллина поначалу кажется рабочим сцены — он что-то быстро выносит, ставит, убирает, подает команды невидимым монтировщикам, взмахивает руками. Но со временем он все ближе к «ребяткам» Розенкранцу и Гильденстерну, то замрет, прислушиваясь, то властно поведет плечом, то, ближе к финалу, по-хозяйски сядет рядом закурить. Легкий, быстрый, гибкий, словно язвительный черт, он управляет этим спектаклем как персонаж другого, параллельно-го, мира.

Помимо внутреннего драматургического, опирающегося на игры с текстом диалога со смыслами пьесы Бутусов в свойственной ему манере выстраивает сразу несколько уровней спектакля: выразительная саморефлексия переплетается с духом прошлых и настоящих времен, превращается в изящные реверансы в сторону коллег по режиссерскому цеху, а сотрудничество с Марюсом Някрошюсом перерастает в увлекательное визуальное пиршество. В этой постановке режиссер будто сводит творческий баланс долгой жизни между Беккетом, Шекспиром и теперь Стоппардом — от давних и длительных попыток разъять абсурдистскую драму средствами клоунады, гэгов, аттракционов до лаконичной выразительности поэтического театра.

Смерть во всех ее ипостасях — лейтмотив этого спектакля. Открывающая спектакль игра в орлянку напоминает кинематографическую монтажную склейку — во вспышках света видны лишь конвульсии тел. Невидимая монета взлетает, и хлесткий звук разрезает воздух. Так машут мечом или саблей, сплеча, наотмашь, сотрясая пространство. А мечи уж приготовлены на авансцене, стоят кучкой, только руку протяни (как тут не вспомнить мечи, воткнутые в ряды тряпичных тел в «Макбетте»).

Придуманная автором игра предельно гиперболизирована в спектакле: у Стоппарда герои добираются до девяноста двух «орлов», у Бутусова до шестисот восьмидесяти двух. У Стоппарда — одна монета, у Бутусова сотни, если не тысячи. Эта первая протяженная мизансцена выстроена в геометрически правильном, задающем вертикаль лабиринте джутовых веревок. Их концы спрятаны в ведра, во множестве разбросанные по сцене. Бегучий такелаж будущего корабля, на котором поплывут Розенкранц и Гильденстерн, весь спектакль постоянно в движении — колышется, качается, дрожит, заплетается в узлы и снова расходится. Некто в черном — тот самый призрак — в первой сцене мечет из таких же ведер вверх попеременно то россыпи монет, то водяные брызги, и есть что-то экзистенциальное в том, как одинаково серебрятся плоды служения мамоне и дарующая жизнь вода. Финал этой сцены заставляет зрительный зал замереть в леденящей тишине: веревки поднимаются к колосникам, на их концах тугие длинные мешочки из холстины (будто те же уменьшенные холщовые тела из «Макбетта»). Спрятанные было в ведра/воду концы превращаются в ужасающий висельный ряд болтающихся тушек-обрубков, с которых к тому же оглушительно и долго капает: слезы ли, кровь или просто гениально придуманный театральный дождь — отдано решать зрителю.

Параметры мироздания в этом спектакле на редкость схожи с теорией пяти элементов: воздух, вода, металл, земля/камни и огонь представляют взаимодействие стихий. И если с водой Бутусов всегда находился в драматически приязненных отношениях (вспомнить можно, к примеру, разлетающиеся брызги на столе в «Сыне»), то вот с огнем в российских театрах не давали поиграть противопожарные правила. В Литве все проще.

Почти у самого задника, после того как взлетели вверх джутовые виселицы, на большом столе зажигают свечи. Не одну, не две — целый алтарь свечей. Так они и горят весь спектакль, в большинстве догорая к концу, затихая, как и капли, падающие из-под колосников. А стол кочует от задника на авансцену и обратно — то на спине Призрака, то на колесах (а сколько было таких выразительных столов в бутусовских спектаклях, тоже можно посчитать). Дожидаются своего часа и рассыпанные у кулис камни-валуны. Режиссер буквально повторяет мизансцену из своего мхатовского «Гамлета», усаживая героев за стол трапезничать. Но если московские Розенкранц и Гильденстерн возили ножом и вилкой по пустым тарелкам, то вильнюсские с удивлением разглядывают и пытаются поддеть вилкой каменные валуны-головы. Жизнь давно совершила виток, головы снес с плеч тот самый взмах меча, но персонажи все еще в иллюзии — живут, говорят, трепыхаются.

Мир отжившей человеческой и театральной материи здесь не только в грудах поношенной обуви, заставляющей вздрогнуть каждого, кто хоть раз видел витрины Освенцима, но в смешных отсылках вроде анекдота о бессмысленной чистке сапог в армии советского образца или расхожей фразы о «переобувании на лету». Кости этого прошлого обглоданы смачно и с чувством — ровно так же, как Актер с аппетитом обгладывает зажаренную курочку, посылая недвусмысленный привет Льву Абрамовичу и его «Бесам». А достопамятный сверкающий крылом ворон Максима Обрезкова из «Сына» превращен в драную, будто реквизит кочевого театрика, куклу на палке, которую время от времени выносит Призрак.

Юрий Бутусов вместе с Марюсом Някрошюсом выстраивает, наверное, свой самый выразительный, наполненный множеством ассоциаций и образов, разветвленный спектакль. Его визуальный ассоциативный ряд продолжает аудиальный — придуманный Стоппардом оркестр, который слышат Розенкранц и Гильденстерн, преобразован в тотальный, незатихающий звук и ритм. Юрий Бутусов всегда принадлежал к режиссерам с самым интересным музыкальным вкусом и чутьем, но здесь собственно музыкальные композиции, среди которых неожиданные Вивальди («Зима») и Макс Рихтер («Sarajevo») и ожиданные Мил Бакнер («The Beast») и Nine Horses («Birds sing for Their Lives»), уступают место звуку как непреложному элементу пространства: оглушающая капель сменяется не менее оглушительной барабанной дробью с рваным, изнурительным ритмом, позже вплетается звук колоколов, свистит ветер, кричит ворон, щебечут птицы и снова капают капли.

Театральный симфонизм этого спектакля — в целостности звучания грандиозного, продуманного в деталях и блестяще выполненного, как в постановочной, так и в актерской части, театрального полотна. Его структура напоминает умозрительную графику воздушных эшелонов, меняя которые зритель попеременно или даже одновременно погружается в философские концепции мироздания, театральные извивы драмы ожидания, путешествие по образной системе театра Юрия Бутусова, попутно отмечая параллельные рифмы с искусством сюрреализма, зверствами нацизма или бомбардировок Югославии, советским или нынешним бытовым абсурдом.

Множественность точек отсчета или углов зрения будоражит еще и потому, что спектакль напрямую отсылает к философским концепциям о парадигмах мышления, так ярко проявившимся в лекциях Мамардашвили. «Должна произойти новая катастрофа, чтобы родилась новая парадигма мышления. <…> Парадигма, с которой мы сейчас заигрываем, апокалиптична. Она ведет к расчеловечиванию», — говорит Гильденстерн. В этом и горький итог, и ключ к спектаклю: «Человек существо словесное, значит, вынужден создавать иллюзии». И у каждого, в том числе и у зрителя, она своя: Розенкранц и Гильденстерн пребывают в иллюзии происходящих с ними событий, Актер — в иллюзии служения искусству, всем управляет прагматичный, безмолвный и как будто решающий все за всех Призрак. В финале Розенкранц и Гильденстерн слой за слоем снимают с себя белые рубашки и вместе с другими персонажами спектакля укладываются вповалку на сцене: «Вот вы меня видите, а вот…». И никого не видно, и только Призрак развешивает рубашки на джут, задувает оставшиеся свечи и деловито закуривает, словно сделав свою работу, которая, в оптике зрителя, тоже всего лишь иллюзия.

«Иллюзии — это великое спасение, — говорит Гильденстерн. — Потому что без иллюзии все бессмысленно. А создавая иллюзии, человек создает надежду». Спектакль Юрия Бутусова создает иллюзию нормального функционирования театра как организма, иллюзию нормы, в которой все еще непреложна свобода творческого высказывания. А тем временем где-то кто-то уже взмахивает руками, разматывает и подвеши-вает джут.

…В ПЕТЕРБУРГЕ

Отторгнутость Роза и Гиля от шекспировских персонажей явственна в тексте Стоппарда и магистральна для концепции Галины Зальцман. Их зона — ряды пустых кресел зрительного зала, где они изредка уступают первенство бродячим артистам. Отсюда они наблюдают за шекспировскими персонажами в пространстве просцениума, в то время как публика наблюдает за ними со сцены. Эта двойная оптика через фильтр шекспировских тем, наблюдение друг за другом через мембрану «Гамлета» порождает характерный для постмодернизма мотив игры. Именно его извлекает в первую очередь из стоппардовского текста Галина Зальцман, и здесь она незримо делает тот же самый первый шаг в освоении драматургии абсурда, который когда-то сделал Юрий Бутусов в спектакле «В ожидании Годо».

Столкновение тем Зальцман решает методом визуального контраста. Пока Розенкранц и Гильденстерн прячутся в рядах кресел, вокруг них разворачиваются нешуточные страсти со всеми атрибутами хлесткого фарса. Драматический накал обеспечивает тройной план — шекспировских персонажей, бродячих артистов и собственно Розенкранца и Гильденстерна. В спектакле Театра на Васильевском явлены приемы цирка, кукольного театра, площадного действа. На эту предельную театрализацию, в которой есть и цирковые фляки, и муляжные подмены, и облачение в экстравагантные костюмы-каркасы (прекрасная шутка художника по костюмам Стефании Граурогкайте об окостенелости шекспировских тем в театре), и интонации петрушечного театрика.

Шекспировский мир в спектакле Зальцман существует как бы параллельно, и текстовые вкрапления гораздо более пространны, нежели у Стоппарда и уж тем более чем у Бутусова. В подходе кроется суть. Фрагменты из «Гамлета» существенны не дополнительной коллизией, но возможностью развернуть и укрупнить игровое пространство.

В режиссерской оптике шекспировский сюжет — давно атрибут вечной ноосферы, извлекаемый в любой момент в любой точке мироздания. В нем давно развились и устоялись другие, коллатеральные связи, отличные от той реальности, в которой пребывают Розенкранц и Гильденстерн. В той резкости, эпатажности, с которой шекспировские персонажи заявляют о себе, — ясный месседж о том, что все они давно превратились в мем. И задача их — не только остаться в своем привычном каркасе роли, но и не задохнуться в нем. При этом они более чем витальны, и следов абсурдистского вакуума в спектакле Зальцман не найти. Что бродячие артисты, что шекспировские персонажи необузданны и напористы, нагловаты и требовательны.

Идеи театральной клоунады нависают над спектаклем Галины Зальцман, как козырьки льдин на петербургских крышах. Кажется еще чуть-чуть — и стоппардовский текст будет отринут вовсе, а театральное пространство оккупируют рыжий Август, белый клоун, контр-Август и десяток коверных, дожидающихся у ковра своего выхода на один убойный гэг.

Розенкранц в исполнении Михаила Николаева и Гильденстерн в исполнении Артема Цыпина — антагонисты этому разнузданному цирку. Их вступительная игра в орлянку — событие более чем реальное, простое, даже бытовое. Монетка то и дело теряется между зрительными рядами. Да и сами персонажи частенько стремятся спрятаться за спинками кресел. Они — всего лишь наблюдатели, и в их оптике все происходящее вокруг алогично и абсурдно. Персонажи Цыпина и Николаева пребывают в состоянии перманентной оторопи, и артисты блестяще играют это сложное состояние. Через паузу, взгляд, жест они транслируют глубокое недоумение и по поводу гулких музыкальных выходов и пластических экзерсисов бродячей труппы, и по поводу эпатажных воплей самого Гамлета и его семейки. Всего этого не должно было быть в их жизни, но вот происходит. Гамлет в рыжем парике и почти военной гимнастерке норовит защекотать обоих до колик, пронзительно кричит, бегает с танком на веревочке. Остается терпеть и по возможности не вмешиваться. Собственно, в этом пассивном наблюдении, в котором находятся и зрители тоже, — путь к трагической развязке. Той самой, где проявляется «мы могли сказать — нет», но не сказали. В этом смысле диагноз режиссерский довольно очевиден — мертвы в этом спектакле не только Розенкранц и Гильденстерн. До поры до времени можно было не замечать дурацкой игры в муляжи висельников, падавших откуда-то сверху. Кого касается, того и смерть. Но шутки кончились давно, только вот заметить это не удалось вовремя. В финале спектакля главные герои добровольно надевают на шею петли ровно там, где весь спектакль к месту и не к месту падали муляжи. Если есть петля, будет и висельник.

Слаженный до нюансов актерский дуэт Цыпина и Николаева — жемчужина этого спектакля и апофеоз блестящей клоунады абсурда. Именно благодаря их оценкам и точному ведению роли срабатывает режиссерская задумка: погруженные в странные разборки друг с другом, в абсурдные, в том числе языковые, игры, эти два персонажа оказываются единственными обладателями логики в алогичном и нелепом окружении. Их деловые, почти одинаковые костюмы — признак стертой индивидуальности и при этом принадлежности к привычному миру. Ведь вокруг то полуобнаженные всклокоченные артисты, то набеленные маски персонажей Шекспира. Розенкранц и Гильденстерн выражают собой две стороны одного целого, возможно, той самой монеты, которая с таким упорством выпадает на «орла».

Любопытно при этом, что в спектакле Зальцман смутно угадываются отголоски первых постановок Бутусова — с его склонностью к предельной театрализации, разноплановым, в том числе и актерским, аттракционам. Словно Стоппард, как ближайший родственник драматургов-абсурдистов, обнажает режиссерские свойства, которые в свое время с такой ясностью проявились в абсурдистских спектаклях Бутусова. Проворачивая громады текста, Галина Зальцман ведет диалог с Шекспиром, вскрывая свойственные ему элементы абсурда: именно о них в массе своей говорили исследователи после первых спектаклей Стоппарда по шекспировским произведениям. При этом Зальцман идет вслед за старшим коллегой путем визуализации абсурдности окружающего мира. Ключи, которыми она открывает пьесу Стоппарда, — скорее очевидные, если внимательно вглядываться в оригинал, и напрямую связаны с авторским текстом и первым кругом открывающихся в нем тем. Юрий Бутусов в своем спектакле скорее подбирает ключи к самому себе в этой точке пространства и времени, и круг его тем сильно обогащен прежним постановочным опытом.

Ни Зальцман, ни Бутусов не занимаются политическим театром. Оба сторонятся остроактуальных тем. Современная повестка сама приходит в их постановки — отрешиться от того, что всеобъемлющий морок терзает добрых, но бездействующих людей, невозможно ни на спектакле в Вильнюсе, ни на спектакле в Петербурге. Неслучайная случайность появления двух «Розенкранцев и Гильденстернов» скорее всего в том, что очередная точка кипения достигнута — не замечать того, что происходит вокруг, становится опасно для собственной жизни. Не то глядь — и тело уже взлетело бесформенной тушкой, а ты вроде даже не сделал ничего.

Март 2024 г.

Комментарии (0)