ИРАНСКИЙ ТЕАТР В СИСТЕМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Пытаясь найти в интернете какую-либо информацию о развитии иранского театра, в основном натыкаешься на три тезиса:

— театр в Иране очень древний,

— после Второй мировой войны он стал активно

развиваться

— …и сегодня тоже развивается.

Однако за этими скудными сведениями, раскинутыми на столетия, как будто намеренно-случайно забыта причудливо-сложная история иранских экспериментов и запретов.

В послевоенные годы на иранский театр сильно повлияли Россия и Франция, от них Иран позаимствовал интерес к авангардному искусству, театру абсурда, массовым народным театрам и соцреализму. В шестидесятых, с одной стороны, он обращался к национальной традиции, а с другой — переосмыслял телесность и саму демонстрацию тела. До исламской революции, произошедшей в 1979 году, иранский театр активно следовал европейским тенденциям (будь то Ежи Гротовский или «Ливинг театр») и не боялся пробовать новое. После свержения шаха Иран перестал быть светским государством, женщины оделись в хиджабы, на тему телесности наложили табу, на улицах города возникла существующая и по сей день полиция нравов, а архивы знаменитой Театральной мастерской в Тегеране были сожжена дотла религиозными радикалами. Театр превратился в структуру для трансляции идеологии и традиционных ценностей, сообщение с европейскими коллегами вместе с границами было закрыто. Только с 1997 года экспериментальный театр начал свое возрождение. После двадцати лет застоя театр пытается продолжить то, что было сделано учителями в шестидесятые.

На фестивале «Школа. Студия. Мастерская», прошедшем в театре «Мастерская», состоялась лекция о современном иранском театре. Переводчица персидской поэзии и драматургии Юлтан Садыкова и иранский режиссер Али Шамс после встречи поделились своими впечатлениями о том, как иранский театр существует и развивается в условиях тотальной несвободы. Полезно знать об иранском опыте…

ЮЛТАН САДЫКОВА О ТАБУ, ЦЕНЗУРЕ И О ТОМ, КАК ОБОЙТИ ЗАПРЕТЫ

Авторский театр больших художников возник в Иране в 1960-е годы, благодаря знаменитой Каргахе Намаеш — Театральной мастерской. После длительного пробела в культурной жизни, последовавшего за Исламской революцией 1979 года, театр пришел в чувство лишь в конце 90-х, при Мохаммаде Хатами, президенте, представлявшем партию реформаторов. Поясню, что после Исламской революции 1979 года к власти приходили только две партии: одна — исламских консерваторов, вторая — исламских же реформаторов. Они будто закулисно договорились между собой чередоваться, чтобы время от времени народу мерещилась свобода, но сама система оставалась неизменной.

В годы, совпавшие с президентством Хатами, появилось поколение режиссеров, которые научились в рамках исламских ограничений делать интересный театр: Амир Реза Кухестани, Хамид Пуразари, Реза Сервати, Аттила Песьяни и другие. Ограничений немало: помимо собственно текста, звучащего со сцены, это все, что касается тела женщины, прикосновения, эротики, начиная от демонстрации непокрытых волос, заканчивая отношениями, потому что даже в зарубежной пьесе не может быть неодобряемых шариатом взаимоотношений. Цензурный комитет в лице ахундов и прочего исламского чиновничества приходит на отсмотр финальной версии спектакля для утверждения. Это неприятная рутина, но иранцы к ней привыкли.

Со временем режиссеры придумали способы обойти цензуру. Например, на генеральном прогоне они заявляют более мягкую версию, а на последующих показах постепенно «добавляют огонька». Или подчеркивают запреты через иронию: в спектакле «Диковинные существа» Реза Сервати придумал вместо парика использовать резиновую нашлепку-лысину и дал актрисе большие наушники (мочки ушей — это тоже возбуждающая деталь).

В Иране актрисы должны покрывать волосы во всех спектаклях, даже если это «Вишневый сад» или действие происходит, допустим, в Бразилии. Режиссеры много лет упорно ужимали размер хиджаба, пока он не стал символической повязкой. Однажды кто-то осмелился вместо хиджабов надеть на своих актрис парики — и неожиданно прокатило. И вот вроде как стало можно появляться на сцене без платка, если на голове парик. Никто об этом послаблении официально не объявлял, просто один молодец попробовал — и дальше стали повсеместно использовать. Потом ахунды все же решили, что это антиисламски, и тогда ввели ограничение: сам парик разрешается, потому что голова покрыта, но парик должен быть подчеркнуто искусственным. Так в иранском театре появились парики ярких неоново-кислотных цветов, чтобы было видно, что это не натуральные волосы женщины и ничего не «толкало мужчин на грех».

ГЕНДЕР И ЕГО ДВОЙНИК

Чтобы избежать запрещенных прикосновений мужчины и женщины, в спектакле могут сделать голограмму: танцующую тень, тогда герой прикасается, но не к живой женщине. Либо герои общаются через ткань, хватаются за нее с разных сторон, кружатся — и так держатся за руки.

Есть изумительная пьеса иранского драматурга Голамхосейна Саэди «Отелло в стране чудес». В ней некая тегеранская театральная группа репетирует Шекспира, и вдруг в процесс вмешивается религиозное чиновничество и начинает решать, что дозволено, а что нет. Артистам нельзя находиться вместе, нужно развести сестер-мусульманок направо, братьев-мусульман налево, выяснить, кто кому кем приходится, насколько кто богобоязнен, поменять одежду, заправить волосы в чепчик. Так ахунды добираются до сюжета: как, мол, у Кассио мог оказаться носовой платок чужой жены? Да и деталь чересчур эротичная, надо заменить на что-то исламское. Тогда они придумали: Кассио молился на молитвенном коврике Дездемоны! Но как душить? Душить можно! Веревку накинул, как лассо на антилопу, и задушил. Вообще, к женщине можно прикасаться только если она твоя жена, сестра, дочь, мать — в общем, махрам1. Но публично нет. Даже в фильмах актриса-мать не может обнять своего сына, если в реальной жизни у них нет родственной связи.

ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ

Оскорбление чувств верующих вполне внятная статья, но все равно есть те, кто ходят по лезвию ножа. Мудрят с текстом и используют игру со временем, мета-мета-мета паутины: вот говорит режиссер, например, про аятоллу2, а по сюжету представлен как бы шах3. И цензура ничего не может сделать, потому что шаха надо осуждать, а при этом всем всё понятно.

ДОНОС КАК СКРЕПА

Как правило, исламское чиновничество — это люди с религиозным воспитанием. Они росли в строгих ограничениях, учились в исламских семинариях, и складывается ощущение, что эти люди начинают видеть эротический подтекст во всем. Финальная сцена «Ромео и Джульетты», герои лежат, отравившись, рядом — не после сношения ли они лежат? Или им везде мерещится что-то из религиозных преданий. В спектакле по «Войцеку» герою обрубают руки на фоне луны — этот образ притянули к истории сводного брата Имама Хусейна — Абульфазля, который в битве при Кербеле пошел искать источник воды и ему по дороге назад отрубили руки, и это оскорбляет его память. Все зависит от фантазии цензора/критика. А вообще во всех журналах и газетах есть колонки про театр и кино. Премьеры подробно освещаются. Но поскольку периодические издания работают под лицензией Исламской республики, они не могут публиковать неподцензурные вещи. Из-за этого очень развита неофициальная культура, с подпольной печатью произведений или переводом запрещенных авторов под псевдонимами.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Масштабные исследования иранской древности, самые важные археологические раскопки — все это было до 1979 года. Причем тогда в Иран приглашались лучшие специалисты из-за рубежа.

Сейчас заграничных археологов не пустят на раскопки, еще и обвинят в шпионаже. Все существует за счет энтузиастов, которые сами находят деньги на экспедиции. Если бы ЮНЕСКО не успела зарегистрировать те несколько исторических объектов на территории Ирана, они сейчас находились бы в еще более плачевном состоянии. Религиозная верхушка демонстрирует пренебрежительное отношение ко всему, что было до Исламской революции. Если дать волю идеологам, они бы, наверное, уничтожили все, что было на территории Ирана до 1979 года.

В Иране нет государственных театров в том виде, в каком они существуют в России, когда государство поддерживает театр с отдельным зданием, постоянным репертуаром, труппой и зарплатой. Есть несколько государственных театральных залов, которые сдаются в аренду. Любая театральная группа может зарегистрироваться и играть там. Для этого есть орган «Центр исполнительских искусств». На самом деле он занимается цензурой и выдачей лицензии на спектакли, без которой ты не имеешь права вообще никуда податься.

Сейчас открылось много частных салонов, потому что в Иране мало развлечений и оказалось, что театр — довольно прибыльный бизнес. Циники шутят, что молодежь ходит в театр, чтобы безнаказанно потрогать друг друга, ведь в зрительном зале в темноте мужчинам с женщинами можно сидеть рядом. Но театры все переполнены, даже самые заумные, формалистские спектакли идут с аншлагами.

Единственное, что поддерживает государство, — большие идеологические проекты, все, что возникает под эгидой Исламской республики, будь то плач по генералу Сулеймани или спектакли об ирано-иракской войне — так называемой Священной обороне (это целый жанр). На этот жанр государство не жалеет денег.

Частные же театральные группы вынуждены проходить все этапы получения разрешения на постановку в Центре исполнительских искусств: начиная с текста и заканчивая гримом.

Кто не может делать театр на свои деньги, старается привлечь продюсеров — их за последние годы появилось немало (разумеется, особенно охотно они вкладываются в спектакли, где играют местные знаменитости).

Со времен Хатами был в ходу тезис о диалоге цивилизаций, его знаменитая цитата, подтверждение которой он находил в Коране, — «мы сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». Заявленная им тематика дружбы народов и стран на самом деле работала долгое время. Но с прошлого года изменилось все: убили Махсу Амини, прошли большие протесты «Женщина, жизнь, свобода»4, убили огромное количество людей, молодежи, множество артистов пострадало — актрис, публично снявших хиджабы, и просто тех, кто выступил в поддержку движения. После допросов и пыток государство, конечно, вынудило их публично извиниться, сказать, что они ошибались и были введены в заблуждение. Кто-то эмигрировал, кто-то остался без профессии, кто-то просто отказывается работать после всего, что было. В прошлом году крупнейший театральный фестиваль «Фаджр» прошел почти пустой. Участвовали какие-то третьи страны, но из значимых иранских режиссеров (а спектакли были в прошлом году хорошие) не было никого — фестиваль бойкотировали все. Художники решили сообща показать свой протест и даже писали письма зарубежным коллегам: «Не приезжайте на Фаджр». На одноименном кинофестивале произошло то же самое — только идеологически послушные режиссеры подали заявки. Даже те, кто уже был принят, сняли свои фильмы с конкурсной программы — это было категоричное выступление.

ДВА ТЕАТРА

На идеологические спектакли народ насильно привозят автобусами, чтобы заполнить залы. А на постановки независимых театральных групп никого силком тянуть не приходится. Народу интересно все. Молодежь не хочет жить в изоляции, жаждет впечатлений и знаний. Даже на книжных презентациях всегда много публики. Театр сейчас очень модная штука в Иране. Есть подпольный театр, в котором просто масса людей. Есть спектакли абсолютно политические, про политзаключенных, или у того же Хамида Пуразари был поразивший меня спектакль: там все актрисы были афганскими беженками. А в Иране отвратительно относятся к афганцам, у них нет никаких прав, адский расизм, вплоть до того, что они не могут купить сим-карту на свое имя и им нельзя бесплатно учиться в университетах. В прошлом году вообще на каникулы Навруза5 в одном из крупнейших торговых центров запретили вход афганцам, их часто не пускают в метро, афганские девушки не могут записаться в бассейн. Это ужас какой-то.

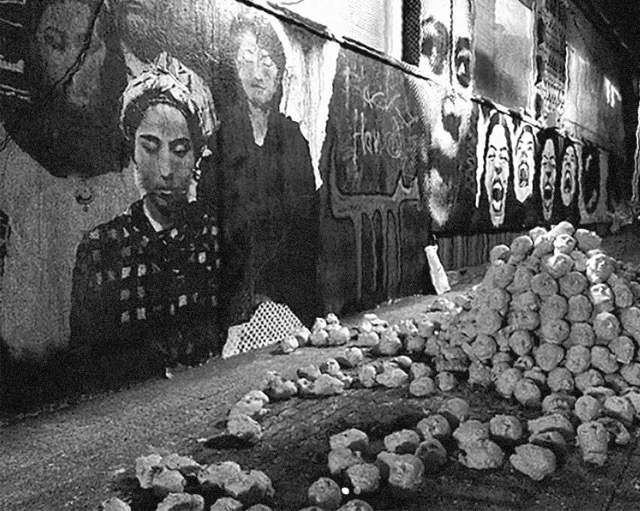

Так вот, Хамид сделал удивительный спектакль в каком-то богом забытом бараке. Он всегда ставит на нестандартных площадках. Беженки с нами знакомились, на десять зрителей десять девочек. Каждая садилась напротив зрителя, давала табличку со своим именем и тет-а-тет рассказывала свою историю. Во втором зале их допрашивали, в третьем зале их расстреливали, и зрители смотрели на это через стекло. А выход из этого зала — длинный и темный коридор, сплошь усеянный, как в «Апофеозе войны» Верещагина, черепами из гипса. Ты, выходя оттуда, идешь по головам, наступить просто негде, и у тебя нет другого выхода, кроме как замараться в крови. Ты причастен к этому преступлению. Ты соучастник.

Такие отважные режиссеры есть. Спектакль Али Шамса «Когда петух неправильно поет» — очень политический театр, где критикуется власть. Просто он делает это эзоповым языком: правитель-диктатор путешествует во времени, а на самом деле лежит у себя в спальне, и каждую ночь приходит дьявол и насилует его. Али Шамс ходит по грани, но умудряется перехитрить систему.

ЖЕНЩИНА — ХОЗЯИН ИРАНА

В иранской культуре ось, на которой все держится, — это женщина, в отличие от арабской культуры. В иранском доме хозяйка женщина, как бы это ни отрицалось — женщина решает все. Если бы женщины в 1979 году не обманулись и не поддержали исламистов, Исламской революции бы не случилось. Женщины сыграли очень большую роль в этой революции. Но когда на крыше школы «Рефа» на улице Эйн од-Доуле расстреливали белую гвардию шаха, всем стало понятно, что к власти пришли радикалы. И уже 8 марта 1979 года иранки вышли на улицы с протестом против закона об обязательном ношении хиджаба. История Ирана знала великих женщин: правительниц, полководцев, мистиков, святых, поэтесс.

Надо еще учитывать, что иранцы не арабы, они стали мусульманами только в VII веке, а до этого на протяжении тысячелетий исповедовали свою прекрасную веру — зороастризм6. До зороастризма же существовала очень развитая древнеиранская мифология, впоследствии очень органично в зороастризм влившаяся. В иранском пантеоне было несколько богинь, например Ардвисура Анахита — богиня воды и плодородия, которой в священной Авесте посвящен знаменитый гимн «Абан-Яшт». Женщина-богиня, святая (причем святая сама по себе, а не потому, что она дочь или n-ная по счету жена какого-то святого) — пожалуй, мусульманам такое представить трудно. Если в Иране случится революция, у нее будет женское лицо.

ИРАНСКИЙ РЕЖИССЕР АЛИ ШАМС О БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПЕРФОРМАНСАХ

После зверского убийства полицией нравов Махсы Амини режиссер Хамид Пуразари был одним из первых, кто осмелился на молчаливый протест, который стал, по сути, перформансом. Актрисы его труппы молча появлялись на камеру без хиджабов, их за это посадили.

Протесты превратили многих иранских девушек в исполнительниц перформанса: любая женщина, осмелившаяся выйти за пределы дома с непокрытой головой, становится перформеркой. Это ее индивидуальное выступление, вызов обществу. Я называю это бессознательным перформансом. Люди осуществляют перформанс, но не знают, что они в этой ситуации — перформеры. В сложившейся политической ситуации роль бессознательного перформера, пожалуй, даже важнее профессионального артиста.

Среди бессознательных перформансов я различаю молчаливый протест и жесты. Рассчитаны они чаще всего на камеру, камера превращается в глаз зрителя, а паутина соцсетей — в зрительный зал. В молчаливом протесте ничего не говорится, слово утратило свое значение, и молчание — это сознательный отказ от слова. Этот перформанс можно сравнить с демонстрацией на Красной площади белой таблички без слов. Молчание само по себе превращается в акт, деяние.

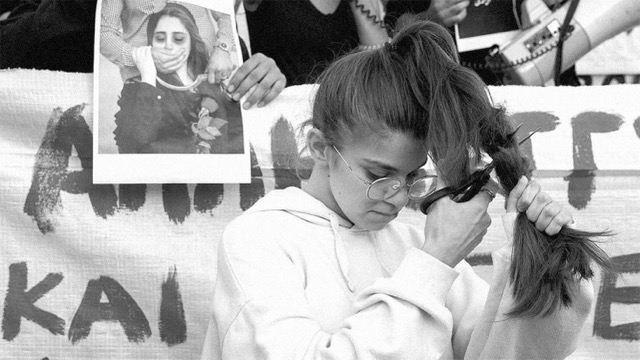

Иранские девушки постепенно выработали свою систему символических жестов. К примеру, один из знаменитых жестов появился, когда в интернете распространилась фотография Хадис Наджафи, одной из протестующих девушек, которая, перед тем как вступить в столкновение с полицией нравов, собирает на затылке волосы в хвост, — мы знаем, через несколько минут ее убьют. В поддержку Хадис Наджафи многие девушки записали видео, где они завязывают волосы. И даже иранские футболисты повторяли на стадионе во время матча этот жест.

Еще один жест — отрезать прядь волос. Целый ряд актрис, в том числе зарубежных (даже Марина Абрамович), записали видео, где они в знак солидарности с иранскими женщинами отрезают себе волосы.

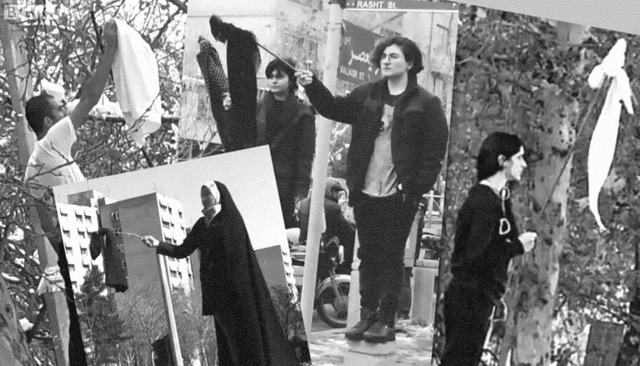

Еще один жест и целое движение — девушки с улицы Энкелаб. Девушка встала на улице на трансформаторную будку и молча стояла с хиджабом, повязанным как белый флаг на палке, пока ее оттуда не сняла полиция. Женщины стали ее поступок повторять, это вошло в моду и даже появились одежда и украшения с этим образом. Как государство решило бороться с этой акцией? На все трансформаторные будки в Тегеране приварили острые крыши, чтобы на них невозможно было встать.

Так стали выглядеть трансформаторные будки в Тегеране после перформансов девушек с улицы Энкелаб. Фото из архива Ю. Садыковой

В сегодняшнем Иране перформанс оказывается выше и необходимее театра в традиционном понимании этого слова. Начиная с прошлого года я, совместно с другими режиссерами, принял решение никогда больше не ставить спектакли на театральной сцене.

Я понял, что мой зритель смелее, чем я. Мой зритель дерзкий, он отваживается сказать напрямую то, что я со сцены говорю образами и символами. Какое значение имеют мои метафоры и опосредованный язык, когда на улице гибнут люди и когда мой зритель сам превратился в перформера и бросает вызов общественному строю.

Декабрь 2023 г

Подготовила к публикации Арина ХЕК

1 Махрам — мужчина, за которого женщина не может выйти замуж из-за близкого родства (например, за брата, отца, сына), или же женщина (родственница), на которой нельзя жениться. При махраме женщине необязательно надевать хиджаб.

2 Аятолла — высший руководитель Ирана, религиозный, духовный, государственный и политический деятель.

3 Мохаммед Реза Пехлеви — последний шах Ирана, правивший до Исламской революции и отличавшийся прозападными настроениями.

4 Махса Амини — иранская девушка, за-битая до смерти полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть вызвала большой резонанс в ми-ре и привела к массовым протестам в Иране и к возникновению движения «Женщина, жизнь, свобода».

5 Навруз — праздник прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов.

6 Зороастризм — древняя религия иранских народов, зародившаяся в первом тысячелетии до нашей эры и распространившееся на территории Ирана и в сопредельных областях Афганистана и Средней Азии.

Комментарии (0)