Э. Ростан. «Сирано». Театр «Гешер» (Тель-Авив).

Режиссер Римас Туминас, художник Адомас Яцовскис

«Сирано де Бержерак» — второй спектакль Римаса Туминаса в тель-авивском театре «Гешер» — возвращает к любимой, надоевшей и незабываемой метафоре: весь мир — театр, и все люди в нем — актеры. Только предлагает ее в перевернутом виде: не мир подобен театру, но театр — прообраз всего мироздания, разве что положенные границы и законы времени в этом мироздании отменены. И потому нет ничего удивительного в том, что «Сирано», спектакль по пьесе Ростана, начинается с появления Чарли Чаплина, уточкой выбегающего на авансцену и той же знакомой походкой удаляющегося куда-то в закулисье, и что огромное нижнее основание Эйфелевой башни косой диагональной линией сбоку высовывается из-за кулис и это главный элемент сценографии спектакля. На сцене пласты времен сталкиваются и объединяются в одном пространстве, образуя собственный целостный мир — театральный хронотоп, где одной игровой площадке соответствуют одновременно разные исторические времена и где связь времен не рвется, а настраивается, как драгоценный музыкальный инструмент.

Одно время — эпоха Сирано, поэта, дуэлянта, философа-гностика, автора сатирических пьес и настоящего либертина XVII века. Это время в спектакле обрывочно, подобно представляющим его персонажам — актеру в огромном рыжем парике, мушкетеру — виртуозу шпаги, что появляются на мгновение и исчезают, как стремительные сиюминутные ремарки далекого прошлого, равнодушного к настоящему. Другое время — век модерна — связано уже с Ростаном, сочинившим свою знаменитую пьесу «Сирано де Бержерак» накануне двадцатого столетия, в 1897 году. Время Ростана, возродившего миф о длинном носе, усиливается и даже гиперболизируется присутствием Эйфелевой башни, построенной в Париже за десять лет до публикации пьесы. Башня не исчезает на протяжении всего действия, она — не фон, но неожиданное сопоставление с могучей фигурой Сирано (Шломо Бертонов), ее постоянное материальное нахождение на сцене создает реальность, будто параллельную XVII веку, и даже утверждает главенство века Ростана над веком Сирано, власть интерпретатора истории над самой историей — словом, чистый модернизм. Однако в силу того, что лишь осколок этой башни показывается в спектакле, появляются здесь и знаки постмодернистской современности, сотканной из обрывков знания, мыслей и чувств. Не могу лишь сказать, какому моменту истории принадлежит длинная тонкая красная линия, разделяющая на части черный задник сцены. Возможно, это рубец, шрам, который никогда не заживет.

Уподобление мирозданию уподобляет спектакль стихотворению, сгущает блуждающие в нем мысли, придает исключительную интенсивность действию, превращает действие в поэзию и обнаруживает поэтическую свободу. В этом смысле спектакль подобен своему главному герою, его мысль летуча и насмешлива, а события строятся по принципу «и невозможное возможно». И привнесенные в «Сирано» вышеупомянутые исторические персонажи — Чаплин и создатель башни Эйфель — органичны так же, как и пушечные ядра, раскатывающиеся по сцене, напоминающие не только популярную в Европе игру в шары, однажды запрещенную ввиду своей бесполезности, но и батальные сцены немого кино. А сам Сирано, нарушитель норм, презирающий всех власть имущих — и здешних, и тамошних, будто купается в разнообразных отступлениях от правил, придуманных Туминасом.

Бахтин полагал, что хронотоп несет в себе ключ к пониманию смысла литературного произведения, различал хронотоп автора и хронотоп читателя. Авторская логика Туминаса, лежащая в основе театрального хронотопа, включает свободу, предоставляемую зрителю для обнаружения видимых и невидимых нитей, связывающих либертинизм XVII века с новой модернистской иронией Ростана и его культовыми персонажами, с войной, от которой не удается убежать, что требует одновременно и жертвы и бунта, и с тем, как все это в конечном счете соединяется с нашими беспросветно-печальными днями, где каждый хочет и не может изменить происходящее.

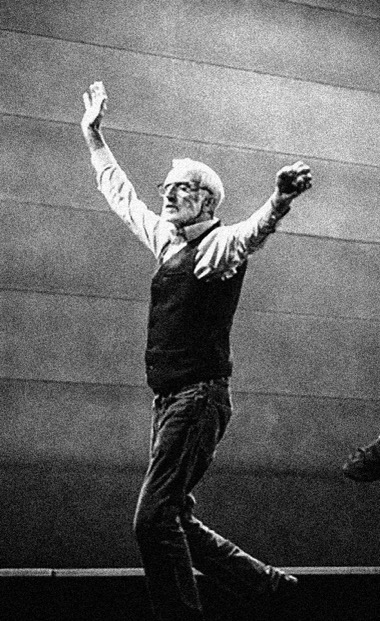

Действие «Сирано» сплетается из намеков: тут и неуемный Эйфель (Юваль Янай), творец малополезной башни, новаторской конструкции, ставшей символом нового Парижа; и настоящий «ливень» из мягких игрушек Роксаны, лично мне напоминающий о детских годах Марины Цветаевой, влюбленной в Ростана; и огромный барабан, и длинная, отсутствующая в тексте пьесы цитата из «Дон Кихота», над которой хохочет приятель Сирано. Намеки образуют ансамбль, обладающий собственной энергией и художественной силой. Это, разумеется, не интерпретация пьесы и не остранение ее, не рассказ о событиях, но сочинение самозначимой театральной реальности, где посреди событий жизни Сирано де Бержерака на сцену может выбежать Эйфель и, остановившись у подножья Эйфелевой башни, производить измерения, проверять углы и сверяться с тут же развернутыми архитектурными планами. Туминас будто предлагает мастер-класс по развитию языка режиссуры без превращения театра в газету, собрание, выставку, без иммерсивных приманок, коммуникативных экспериментов. Сохраняя за сценой ее права, он показывает ее силу, возникающую в физической симультанности временных потоков.

В свое время Станиславский, экспериментируя с пространством, показал художественную силу симультанного сценического действия, поведя по этому пути русский модернистский театр. Так он ставил и Чехова, и Шекспира, так работали потом Мейерхольд и Вахтангов. Туминас предлагает свое прочтение симультанности, переводит ее из пространственной сферы в одновременность существования разных исторических эпох. Зрителей, улавливающих идею этих собранных вместе времен, спектакль приводит в восторг. Театр открывается им как машина времени, отличная от жанров фэнтези. Эта машина не перемещается туда-сюда то в прошлое, то будущее, но концентрирует все в настоящем и предлагает отнестись к реальности, где Сирано не может встретиться с Эйфелем, как к иллюзии, в то время как сцена, где они существует бок о бок, служит доказательством иной действительности, дарящей нам фантастический по интенсивности опыт переживания. Тех, кому не удается включиться в предлагаемую игровую действительность, спектакль ставит в тупик.

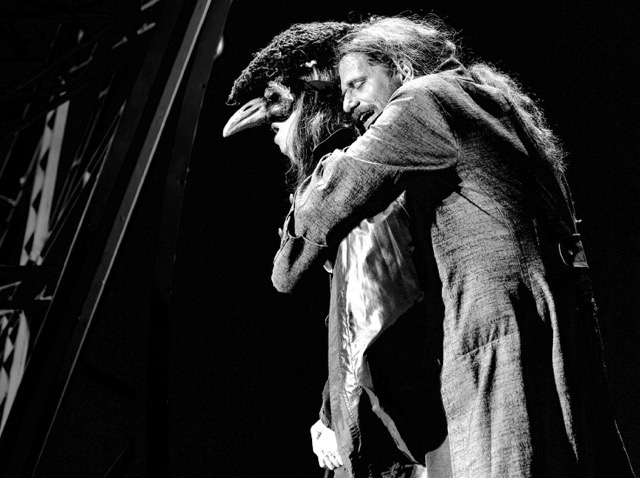

Линия Чарли Чаплина, сопровождающая Сирано, вероятно, ключевая в спектакле «Гешера» и по объему отведенного ей времени, и по смыслу происходящего. Чаплин (Нир Кнаан) и пастушка в цветочном венке (Анна Гринфельд) — реминисценция «Огней большого города» (1931), «великого немого», где бродяга спасает слепую цветочницу, избавляет ее от слепоты, а она, прозрев, не в состоянии узнать своего спасителя. Так обозначаются, одушевляются в спектакле параллели между героической комедией Ростана и романтической трагикомедией Чаплина. История цветочницы-пастушки отражается в истории Роксаны и Сирано, слепая цветочница — отражение Роксаны (Юваль Шарф), в слепоте своей не понимающей, кто на самом деле является автором любовных писем, в которых — весь смысл ее жизни. Повторяющиеся появления чаплинского бродяги — своего рода уточнение для тех, кто в силу инерции полагает, что пришел смотреть историю великой любви. Выстраивая мгновенно угадываемые интертекстуальные связи, театр просит не заблуждаться: этот «Сирано» — прежде всего — про слепоту. И трудно представить более актуальную тему для сегодняшнего Израиля и сегодняшнего мира вообще, где все всех обвиняют в слепоте, где слепые индивиды объединяются в массы, объятые слепотой, одурманенные отсутствием трезвого взгляда и миражами, принимаемыми ими за справедливость. Катастрофичность слепоты мы наблюдаем каждый день и поневоле оказываемся участниками этого игрища.

Миражом становится в спектакле «Гешера» и самый нос Сирано. Демонстративно накладной, он материализуется только в присутствии Роксаны и исчезает во всех прочих ситуациях. И зрители знают, что носа нет, но стоит статному Сирано встретиться с Роксаной — и она видит уродливый нос на его лице. От этой грустной метафоры искаженного зрения щемит сердце. Она возникает как поправка, вносимая театром в окружающую действительность. В ней нет поучительности, лишь ирония и, наверное, терапевтический эффект, ведь нам предлагают своими глазами убедиться, что на самом деле этого огромного носа нет.

А вот огромный барабан посередине сцены, в который бьет что есть силы Роксана, приехавшая на поле военных действий, — совсем не мираж, но акт личного мужества, вопль отчаяния. Так, что есть силы била в барабан немая бесстрашная Катрина в «Мамаше Кураж», предупреждая об опасности и проклиная войну. Брехт, угадываемый в Роксане, усиливает ее протест.

Вместе с тем Туминас не отказывается и от комических мгновений. Поведение персонажей спектакля, что нередко как ошпаренные выскакивают на сцену, анекдотично и смешно. Так бессмысленно задирает длинные ноги бездарный Кристиан, так потешно выглядит несчастно-влюбленный садовник, так забавен и сам Сирано, вскакивающий на воображаемого коня. Они все откровенно комические герои безнадежно печальных обстоятельств. Дуальная природа действующих лиц особенно очевидна в тех же чаплиновских темах спектакля. И бродяга, и пастушка в цветочном венке не только похожи на лирических персонажей «Огней большого города», у них есть и другая конкретная функция. Они служебные фигуры, лукавые таперы — он за пианино, она со скрипочкой в руках, — наигрывающие танцевальные мелодии, сопровождающие сценические события.

Множественность сюжетов создает особую интертекстуальность «Сирано», палитру смыслов, неожиданно возникающих контекстов, затрагивает отношения режиссера с собственными работами. Чернеющий обрывок-осколок Эйфелевой башни, открывающийся глазу еще до начала спектакля, помещенный в черное пространство сцены, напоминает об «Анне Карениной», предыдущей постановке Туминаса в «Гешере». И там, и здесь — черный цвет главенствует, буквально заливает глаза, настаивает на том, что ничего не изменилось в мире за прошедший год. Мир по-прежнему в черной бездне, поглощающей все остальные цвета. И на ум сразу приходит пророческий «Черный квадрат» Малевича. Его царственная свобода угадывается в пространстве «Сирано», созданном Туминасом и Адомасом Яцовскисом, автором сценографии спектакля. Вот только сюжетность, в отличие от квадрата Малевича, в этом черном пространстве не отменяется. Напротив, сюжетов множество, и они бегут наперегонки один за другим. Временами они отражаются в зеркале, помещенном за Эйфелевой башней, создавая эффект зазеркалья. В этом же зеркале отражаются и зрители, рассаживающиеся по своим местам, становящиеся на несколько мгновений участниками спектакля, его возможным фантомом.

Интертекстуальность, заявленная открыто как художественный манифест, не только делает мир спектакля сложным, но и представляет сложность как эстетическую категорию. Когда-то Сергей Глаголь писал, что для думающей публики посмотреть спектакль Художественного театра так же интересно, как прочесть книгу. Думаю, что «Сирано» в театре «Гешер» не только продолжение этой линии театрального искусства, но и усиление ее. Спектакль и приглашает к размышлению, и создает перформативные образы мысли, свободной от плена.

Март 2024 г.

Комментарии (0)