«Аскет».

Совместный проект театра «Практика», фестиваля актуальной музыки SOUND UP и Мастерской Брусникина.

Режиссер Юрий Квятковский, композитор Николай Попов, драматург Михаил Дегтярев, художник Нана Абдрашитова

Под таким названием уже выходили рецензии и на спектакль «Аскет», и на фильм Дмитрия Завильгельского и Бориса Альтшулера «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…». Но удержаться от повтора трудно. Тем более что в работе Квятковского поиску квадратного корня из истины отводится важное место, а на формулу пристальное внимание обращают и афиши.

Формула любви, выведенная академиком Андреем Сахаровым, была найдена в его архивах недавно и относится к периоду первой голодовки физика и правозащитника, за которую, как и за многие его поступки во имя гуманизма, он подвергался осуждению в советском тоталитарном обществе. Авторы документальной оперы «Аскет» надеются, что зритель знает контекст: ему должно быть заранее известно, что Аскетом Сахарова называл в документах именно КГБ (красивое название сразу играет новыми красками), что голодовки — способ высказываться (иначе сцена с огромным чаном каши и насильственным кормлением может выглядеть даже как забота об ученом-отшельнике; в таком свете это пыталась выставить и советская власть), а также что жена Сахарова, правозащитница Елена Боннэр, выступавшая с речью лауреата Нобелевской премии мира от имени невыездного академика, — сама по себе знаковая персона.

Контекста как такового в спектакле нет. Получается, что все перечисленное выше (и многое другое) является как бы отсылками, которые можно считать, а можно и не считывать. Исключительность героя и банальность зла в руках безликой власти будет понятна и без биографических деталей. И все-таки, понимая ход мысли авторской группы, перемещаясь как бы по ассоциативным гиперссылкам, зритель выстраивает в своей голове целый мир. В этом смысле спектакль производит колоссальное впечатление: он сам — как формула.

К тому же документальная опера «Аскет» — новый повод поспорить, кто в современном театре главный. Режиссер? Драматург? Композитор? Здесь главенствующей фигуры нет — это три кита, на которых держится спектакль. Редкий случай гармонии, просто невозможный. Сами авторы, режиссер Юрий Квятковский, композитор Николай Попов и драматург Михаил Дегтярев, называют себя союзом КПД, прямо говоря о собственном продуктивном сотрудничестве. Квятковский историю Сахарова «видит», Попов «слышит», Дегтярев «проговаривает».

Сразу стоит сказать: не найти в «Аскете» Сахарова-человека, ранимого и чувствительного, рисующего на полях смешных животных (все потрясающие наброски сохранились в архиве академика: от Сахарова-динозаврика в очках до Боннэр с лицом египетской кошки) или на каждой прогулке упрямо переворачивающего все встреченные стеклянные бутылки горлышком вниз, чтобы туда не забрались муравьи и не погибли (как физик, он знал, что выбраться они уже не смогут). Документальная опера строится на жизни Сахарова-гения, создавшего водородную бомбу и вынужденного терпеть страдания — как моральные, так и физические. Несмотря на прямое цитирование или выведение фактов из жизни на экран перед зрителями, на документальность авторы не нажимают.

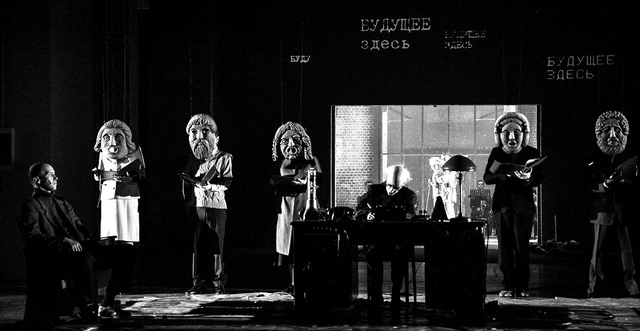

Спектакль выстраивается как события Страстной недели: семь частей — семь дней. Героем становится не только академик Сахаров: начинается все с сожжения на костре Джордано Бруно, продолжается изобретением водородной бомбы и борьбой за мир и за права человека, а заканчивается уже сложной цепочкой ассоциативных связей. Герой оказывается «распят», Голгофой становится цирковой круг, похожий на мишень для дартса, на котором артист цирка выполняет трюки, напоминая при этом и витрувианского человека да Винчи, и Галилео Галилея с его знаменитой фразой «И все-таки она вертится!». От Галилея — к «Жизни Галилея» Брехта. От Бруно — к Сахарову, от Сахарова — к Галилею: трагедия повторяемости истории и теория об обратимости времени. Трагедия гения и власти (власти всегда безликой).

В логику этих переходов, которые можно назвать пружинами действия, включается и подзаголовок к спектаклю «Аскет» — «Страсти по Андрею». Это, как говорилось выше, ход Страстной недели, но и первоначальное название фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Очередная гиперссылка, делающая вселенную спектакля разомкнутой и безграничной. «Андрей Рублев» родственен «Аскету» не только эпической сутью и сходством драматических отношений между героем и миром, но и фантастической плотностью «кадра» — визуальной и звуковой составляющей.

Правильнее будет начать со звука. Документальная опера окутывает все пространство Музея Москвы: хотя само действие разворачивается на сцене перед зрителем, музыка окружает тебя со всех сторон, и возникает ощущение, что ты находишься на литургической службе. При этом звук не только распространяется вокруг, он и исходит как будто отовсюду.

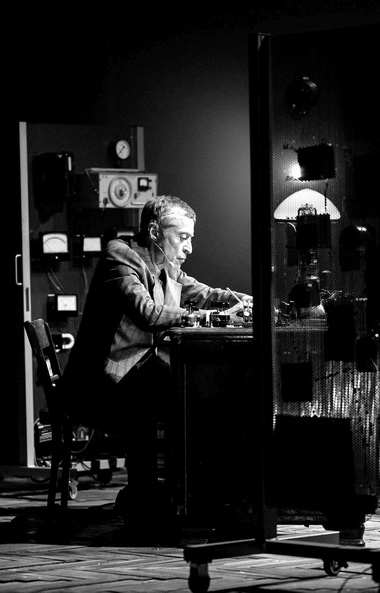

О том, что для спектакля Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) были созданы электромеханические инструменты, было известно заранее, у одного из них даже есть конкретное название — релефон (если знать, что такое реле, его можно представить без особых сложностей; художник Нана Абдрашитова придумала для инструмента металлическую конструкцию, похожую на стенд для объявлений, на которой размещаются музыкальные приборы). Но начав прокручивать в голове спектакль, я вспомнила, что особое музыкальное впечатление производит скорее не релефон, а весь второй эпизод, когда Сахаров (Александр Суворов) так усердно трудится, что яростно извлекает звуки из своей печатной машинки.

Вокруг академика — зияющая пустота. Сцена превращается в огромный, холодный, темный и пустой кабинет, в центре которого и располагается Сахаров за массивным рабочим столом, заставленным приборами. Разве что такое лабораторное нагромождение да еще небольшой участок паркета под столом производят впечатление хотя бы бытового благополучия. Оно, разумеется, обманчиво: на протяжении спектакля видеопроекции будут погружать этот кабинет в различные сценические обстоятельства, от путешествия по галактикам до солнечного затмения, и само это «бытовое» превратится в атавизм. Погружение-путешествие — заслуга главного героя спектакля: мы находимся в его голове и выныриваем к невеселым внешним обстоятельствам по его желанию. Это одновременно и изоляция от внешнего мира, и бескрайняя вселенная внутри.

Когда на сцене, кроме Александра Суворова, появляются другие артисты — драматические и цирковые, — возникает интровертное ощущение «перенаселенности» сцены. Потоки людей снуют туда-сюда, иногда зацикливая свои действия или реплики, они очень организованны и механистичны — от них хочется внутренне эмигрировать. Возможно, результаты этой эмиграции зрители видят и на экранах: в левой и правой кулисе с помощью видео транслируется текст оперы. Выдержанный в стилистике машинописи, он воспринимается как текст, яростно набираемый Сахаровым. С такими умышленно «картонными» людьми поэтически воспринимается и диалог физика с приборами.

На столе находится достаточно предметов, и все они, кажется, не хотят молчать. Как именно это работает — сказать со стороны трудно. Зато можно — изнутри: композитор спектакля Николай Попов успел дать интервью, в котором рассказал о процессе создания инструментов1. Да, стол звучит, а предметы — от пишущей машинки до перезаряжаемых пистолетов — издают перкуссионный звук (по такому же принципу работает и релефон). Все — голосом обладает и тем самым вновь напоминает об «Андрее Рублеве», где саундскейп был принципиально насыщен звучанием природы. В спектакле, так же художественно строго, как и у Тарковского, авторы внедряют в сценический мир отголоски взаимодействий с предметами бытовыми: зажигание спички, включение кофемашины и тостера, работу шредера, лобзика, принтера, надувателя шариков и магнитофонную перемотку. Честно сказать, с ходу, впервые это в эпизоде «Часы Судного дня» расслышать трудно, но, возможно, и не нужно — главное, ощущается та самая плотность звука.

Художественно ставка делается не только на перкуссию, но и на перкуссиониста: Александр Суворов — музыкант, а не драматический артист или певец. Такое решение вызывает ассоциации с оперой «Эйнштейн на пляже» (композитор Филип Гласс, режиссер Роберт Уилсон), где Эйнштейн, в отличие от остальных, не пел, а играл на скрипке. Еще одна гиперссылка. Но в «Аскете» не-пение Сахарова, его извлечение звука кажется метафорой: образом мироустройства, технической гениальности, да и вообще — поиском голоса не певца, а свободного человека. Это борьба свободы и не-свободы, встраивания и не-встраивания в хор, движение в сторону покорения и непокорности. Постоянно меняющиеся позиции власти и подчинения. И в этом смысле то, что его окружает, — то есть исполнение, напоминающее церковное, солистов Хорового театра Бориса Певзнера и солистов CEAM Artist (коллектив ЦЭАМ) с электромеханическими инструментами — кажется внутренним конфликтом.

Эти два полюса гармонизируются в переломный для Сахарова момент: когда он, невыездной, по радио слушает свою Нобелевскую речь, которую за него читает Елена Боннэр. Режиссер Юрий Квятковский решает эту сцену через композицию Тайной вечери: все участники сидят со звучащими радиоприемниками, а в центре, конечно, сам академик. Художник Нана Абдрашитова вводит и небольшие цветовые акценты, схожие с оттенками полотна Леонардо да Винчи. И эта Тайная вечеря дает нам понять, к чему движется финал.

О финале с витрувианским человеком на цирковом колесе было сказано чуть раньше. Квятковский привносит в визуальную вселенную много циркового. Возникает зазор для ассоциаций. К тому же музыка не только окутывает все доступное пространство, но и расширяет его, вступая в диалог со сценографией: по ходу действия задник становится прозрачным, и зритель может наблюдать за оркестром. Это становится и образом внутренней красоты академика.

В спектакле есть сцена, когда в кабинет Сахарова, который напряженно работает за столом, врывается маленькая трогательная акробатка и с легкостью и грацией начинает делать трюки вокруг ученого. Он этого изящества, полного переворотов и взмахов лентой, этой ренуаровской грязно-синей голубизны костюма не замечает. Можно свободно трактовать этот эпизод. Зато более строго воспринимается сцена с кормлением ослабленного академика кашей: действие утрировано (например, повариха черпает кашу огромным половником из кастрюли в два, а то и в три раза больше, чем она сама), к тому же происходит и нагнетание атмосферы музыкой, но дополнительно на авансцене повторяет как бы лишенные смысла движения артистка, прикрепленная страховочным тросом к колонне. Она пытается прыгнуть, прыгает, не достает до цели, падает, встает, снова пытается — действие зациклено. Можно предположить, что в этом авторам спектакля видится и красота, и бездушие механистичности. Есть в этом что-то и от заведенных часов или, в случае с маленькой акробаткой, — шкатулки, в которой танцуют прекрасные балеринки. В повторяемости движений, в безупречных трюках цирковых артистов прячется само течение времени — мы видим, как из года в год растет угроза применения ядерного оружия, как все ускоряется и теряет смысл.

Часы — образ важный. Даже не образ, а сама идея Часов Судного дня, придуманных после изобретения атомной бомбы для измерения напряженности мировой обстановки и близости человечества к ядерной войне. Мы наблюдаем за тем, как они отсчитывают часы, минуты и секунды до полуночи (именно так Часы показывают масштаб угрозы; чем ближе стрелка к двенадцати, тем хуже обстоят дела). Академик Сахаров явно чувствовал себя под моральным прессом этих часов, зная, что СССР мало волнуют гуманистические цели. Под этим прессом оказывается и зритель, особенно когда действие на сцене начинает двигаться к развязке, а время на экране — вспять. В финале звенит тишина. Потом звучат оглушающие, без преувеличения, аплодисменты. Акустика? Любовь зала?

Зрительница рядом говорит: «Очень сложно, но почему-то эмоционально — так хорошо». Да. Катарсис. Если более темпераментно подводить итоги, то «Аскет» вызывает парадоксальное ощущение: как будто на тебя со всех сторон деструктивно давят, а внутри тебя рождается какая-то благостная сила, даже мощь. Ты одновременно чувствуешь горизонталь и вертикаль взаимоотношения с миром. И внутреннее становится сильнее внешнего. «Аскет» рассказывает историю Сахарова как трагедию угнетения личности, но и дает понять, что личность может быть сильнее всех угнетателей (ценой высокой). Ты, зритель, не Сахаров, но ты — Человек.

Май 2023 г.

1 См.: Музыкальный инструмент из старых запчастей: как композиторы собирали релефон для оперы // Techinsider. 2023. 14 апр.: [Электронный ресурс]. URL: https://www.techinsider.ru/design/1590331-muzykalnyy-instrument-iz-staryh-zapchastey-kak-kompozitory-sobirali-relefon-dlya-opery/ (дата обращения: 16.05.23).

Комментарии (0)