Коми-Пермяцкий театр в Кудымкаре — несомненно, явление российской социальной и духовной жизни. Здесь нет места раскрывать и обосновывать это. Исхожу из того, что это факт, к тому же признанный профессиональным театральным сообществом. Основание такого признания — художественное качество «продукции» театра. Тема моих заметок — два спектакля из большого репертуара театра, поставленные его главным режиссером Юлией Беляевой. Они очень разные, камерный «Зима» (название на коми-пермяцком звуками и буквами русского языка аутентично не передать) — и масштабный, «сложносочиненный», как теперь говорят, «Пиноккио».

«Тöв (Зима)».

Спектакль-концерт по произведениям коми-пермяцких авторов А. Истоминой, Л. Косовой (Старцевой), М. Ермаковой, В. Козлова, А. Истомина, И. Дульцевой, В. Климова, Ф. Истомина.

Режиссер Юлия Беляева

Минимум внешнего действия: на небольшой площадке малой сцены (практически рядом со зрителями: руку протяни и достанешь) четыре небольших стола с немодными, «итээровскими» настольными лампами. За каждым — актриса. Но зато много «внутреннего». Вся «Зима» — это чистая, беспримесная театральная лирика: излияния душ авторов, напрямую обращенные к душам зрителей. В спектакле эти душевные излияния выражают себя двумя разными способами, деля целое спектакля на две разные части. Формально, дискурсивно, условно-действенно. Являя собой две ипостаси духовных миров четырех обаятельных женщин, а по сути — единый душевно-духовный мир одной культуры, прекрасной культуры коми-пермяцкого народа в его самой нежной и сокровенной части — женской. Тут мне самому хочется изливаться восторгами и признаниями — так пронзителен, трогателен до слез, ностальгически печален и обезоруживающе искренен этот маленький спектакль, «сколок» и модель коми-пермяцкой женской судьбы, в которой зритель любой национальности и гендера узнает собственные вечные темы и мотивы жизни земной и душевной… Впрочем, по порядку.

Обозначение театром жанра «Зимы» как «спектакля-концерта по произведениям коми-пермяцких авторов» уже в самом начале обнаруживает свою неточность: оно не охватывает первой, очень важной его части. Эта часть — рассказы о себе четырех актрис: Анастасии Утробиной, Нины Голевой, Алевтины Власовой, Татьяны Томилиной. Они вспоминают о своем детстве в деревне, или в маленьком поселке, или в большом (для них, тогда маленьких) Кудымкаре. Их воспоминания, событийно и психологически разные, в чем-то (и это что-то и есть самое важное) очень близки: по теплоте ностальгического повествования, его непричесанной спонтанности, подлинности и ситуативной единичности/единственности1. По исповедальности, трогательной взволнованности интонации. По контрастному единству «детской» (сохраненной с давних уже лет) содержательности и взрослой одухотворенной формы прочувствованного воспоминания (одна из рассказчиц, Нина Голева, поразила меня совсем не «актерским» словом «концептуальность» (!), оказавшимся у нее совершенно органичным и уместным). Безупречна естественность актрис, ничего и никого не играющих, сдержанных в проявлениях эмоций, свою работу вспоминания-рефлексии совершающих и с невероятной бережностью, и с благородным достоинством. Искренность и ощутимая мудрость рассказчиц, интонационная «чистота» рассказов вызывают волнение и доверие зрителей. В процессе рассказа актрисы раскрываются духовно и душевно и становятся красивыми. Прекрасно женственными. Человечески интересными и значительными. И это прокладывает важный мостик ко второй, стихотворно-песенной части спектакля.

Вторая часть — уже собственно поэтическая лирика: подборка стихов, сопровождаемых гитарными переборами Евгения Климова. Русские переводы — на экране, а мы слушаем стихи на неизвестном даже многим местным жителям коми-пермяцком языке, ласкающем слух своей неожиданной мягкостью, нежной мелодичностью. Стихи, как правило (если верить переводам), очень простые, естественные, несущие нам чувства столь же высокие, сколь и жизненные. Диалоги с суровой, но родной природой, проживание многозначных реалий зимы. Резонансы состояний природы с состояниями души. Любовь, ожидания, встречи и разлуки, мечты и разочарования, застенчивое негромкое счастье и горечь невстречи, неслучившихся чудес, неутоленной жажды взаимности. Сердечная смута и спасительная гармония бытия и слияния с ним. Стихи переходят от актрисы к актрисе как эстафета, ни на миг не теряя высоты и проникновенности целого.

Кроме экзистенциальных, вторая часть актуализирует другие важные темы: родного языка, национальной культуры коми-пермяков, культурной памяти, собственной и коллективной, этнокультурной идентичности. Это происходит не «в лоб», не тенденциозно и без всякого пафоса и надрыва: чуткое внимание, бережная уважительная память и благодарная любовь — вот тонкие инструменты актеров и музыкантов. Но их тихие проникновенные голоса буквально взывают к спасению и сохранению родной культуры. Актрисы читают прекрасно: нежно, тонко, без наигрыша, в органике дыхания и сердцебиения. И мы видим, чувствуем, как им дорого все это, какое удовольствие они получают от языка, стихов, воспоминаний, своего теплого дружеского единения и благодарного отклика зала. К стихам добавляется музыка, такие же душевные, как стихи, песни — тут актрисам помогают живущие и звучащие в том же интонационном строе музыканты Евгений Климов (один из авторов музыки наряду с Александром Клещиным, Александром Федосеевым) и Лариса Клещина. Когда в трогательно-грустном финале на глазах Ларисы появляются слезы — это общая растроганность, грусть, щемящая нежность всех, кто на сцене, и всех, кто в зале.

«Пиноккио» (по сказке К. Коллоди).

Режиссер Юлия Беляева, художник Любовь Мелехина

Спектакль для меня во многом неожиданный. Непросто определяемый. В зале сидят дети, хотя уже и не совсем маленькие, и реагируют иногда веселым смехом, но в основном сосредоточенно-молчаливо, и в этом молчании слышатся вопросы. И сижу я, человек, мягко говоря, немолодой, которого этот спектакль о деревянном мальчике не отпускает много дней. Не отпускает как художественное событие, случай театрального представления, игры, как многозначная, «многоцветная», интегрирующая не только многие языки (не только театральные способы моделирования жизни), но и многие поведенческие и психологические регистры человеческого существования художественная реальность. И как художественный месседж, адресующий зрителям собственное многослойное осмысление жизни — свои нелинейные, нетривиальные и, значит, непростые для понимания-приятия смыслы. И я по-хорошему, всерьез загружен и озадачен этой реальностью-событием театра и жизни — и смыслами-вопросами, смыслами — идеями-ответами.

Начну, пожалуй, с «конца» — с обобщающе-«итогового» смыслопереживания. «Пиноккио» Юлии Беляевой воспринят мной как осознанный и последовательный («концептуальный»!) «антиБуратино» — сознательное преодоление традиционного советского видения сказки А. Толстого, в которой недалекий (а если без политкорректности — просто глупый) мальчишка открывает (в приключениях) простые культурные нормы-истины. Приключения Буратино в их советских театральных и киноверсиях заставляют сопереживать ему, часто сердиться на него, но, в сущности, страха и ощущения глубокого драматизма не вызывают — все происходит бодро, весело, смешно. У Беляевой и Мелехиной (на основе, конечно, умно и тонко прочитанного и переведенного на язык современного мироощущения и сегодняшних форм Карло Коллоди) все ровно наоборот. Пиноккио, конечно, до поры не «социализирован», но это от рождения умный паренек, откуда-то странным образом догадывающийсяо сложностях и несовершенстве мира, в который он попал. И трудность его социализации (несоблюдение открываемых им норм) имеет своим источником отнюдь не глупость и наивность, как у Буратино, а сложность жизни и самих этих норм, а главное — всякий раз сложность совершаемого Пиноккио выбора, который заставляет его, как и любого человека, бороться с собственными влечениями, разноречивыми внешними стимулами (они же соблазны). Один французский психолог сказал, что человек рождается «кандидатом в человеки», и спектакль о Пиноккио — это история сложного пути от кандидата в человеки — через «тернии» жизни — к обретению «нормальной» человечности, ее прежде всего нравственных компонентов, таких как любовь, ответственность, солидарность и альтруизм.

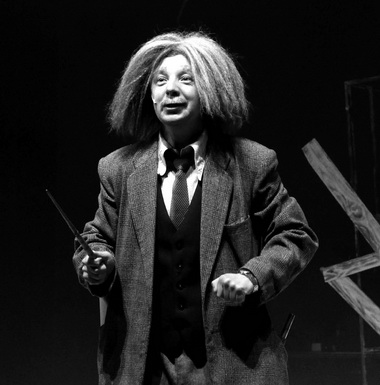

Театральное выражение этого пути — насыщенная изобретениями режиссера и художника, яркими и эффектными сценическими находками художественная реальность спектакля. Начиная с выразительной, монументальной, но и лаконичной несменяемой декорации, придуманной Л. Мелехиной: очень красивой полуразрушенной триумфальной арки, отсылающей одновременно к древнему и современному Риму и к классическим, чтимым культурой образам городской архитектуры и хранящим давнее, торжественно тающее прошлое руин (для меня арка-руина Мелехиной сразу ассоциировалась с ведутами Д. Б. Пиранези). Но это и «кусочек» дома с балкончиком — здесь тоже, как и «под аркой», действуют персонажи спектакля. Остальные «объекты» появляются и исчезают по мере надобности. Так, в самом начале спектакля у правой кулисы располагается и даже работает телевизор — знак современности происходящего, вскоре исчезающий. Потом на сцене возникнут: стол мастера Антонио; подобие эстрады, она же балаганные подмостки для бродячих музыкантов-арлекинов; псевдомогила строгой, но доброй феи — покровительницы Пиноккио, «девочки с лазурными волосами»; школьная доска и многое другое. Эти разной предметности и назначения «пространства» меняют свой колорит и атмосферу с помощью тонко оркестрованного света работы Валерия Щербинина. Соединяясь с воображением зрителей, свет без дополнительных средств помещает Пиноккио и нас в страну счастья, а потом и в чрево огромной акулы, где герой, уже созревший для добрых дел, встречается с отцом и спасает его. Авторы сознательно наделили спектакль приметами как прошлого, так и современности, как фантастического мира, так и действительности. Фея (Марина Бенцал) и ее свита — не только прелестная и трогательная сказка, но представители «идеальной», в сущности, романтической реальности. А друзья-ровесники, одноклассники Пиноккио (очаровательно-озорные Анастасия Утробина и Валерия Новодворская, Александр Лазуков и Алексей Бусыгин), и внешне, и поведенчески — современные школьники, бездельники, проказники, любители «красивой» жизни-праздника. Школа и уморительно смешной учитель-«professore» (Андрей Минин) — пародия на схоластическое образование всех времен и народов. Вот, кстати, характерный для концепции спектакля (один из многих) пример, показывающий, что в отсутствии «сознательного» отношения к «нормам» (в данном случае — учебным) виновны не только непослушные дети, но и сама «реальность» (в данном случае — школа и педагоги). Представители волшебной страны развлечений, «совращающие»-заманивающие школьников, дабы после превратить юных бездельников-гедонистов в тружеников-ослов, осовременены: стали заправскими шоуменами, вооруженными манками современного масскульта, — их появление рекламно-феерично, несет «блистательный» современно-коммерческий «магнетизм», «аттракцию» нашего времени. А если о смысле «действа»: сама эта ловушка-метаморфоза сменяет фантазм обещанного праздника настоящими тяготами подневольного детского труда с трагическим для ребят исходом. «Груба жизнь», как сказано в другой пьесе.

Своего рода медиатором, объединяющим «вчера», «сегодня» и «всегда», стала группа музыкантов в образах традиционных героев комедии дель арте: Бригеллы (Евгений Климов), Пульчинеллы (Алексей Мусатов), Панталоне (Дмитрий Долдин), Коломбины (Надежда Крохалева), Арлекина (Виталий Вычигин); с ними и директор цирка Манджафоко (Александр Федосеев). У них яркие костюмы, парики, броский грим. Их страстность, выплескивающаяся в проникновенных музыкальных монологах, — это душа спектакля, выражение авторского мироотношения. Песнями их «номера» назвать трудно — это горячая, обжигающая, публицистически-философская лирика композитора Николая Бабича в аранжировке Алексея Мусатова. Они поют не «про» Пиноккио, но о сложном Я человека в драматически сложном мире. В эти моменты спектакль воспаряет над конкретной историей Пиноккио, обретая большое символическое измерение, всечеловеческий мировоззренческий горизонт и смысл.

Понятно, что в центре спектакля — сам Пиноккио. Ярослава Ульянова, играющая Пиноккио, на сцене весь спектакль. Мальчик, а потом юноша Пиноккио угловат и стремителен в движениях, полон не деревянной — одушевленной энергии. У него острый, пытливый и быстро развивающийся ум. Больше всего меня поразила его серьезность, какая-то недетская внутренняя собранность. И взросление на глазах. Я позавидовал его доброму папе Джепетто (Эдуард Щербинин). И порадовался за театр, в котором работают такие умные и талантливые люди, как Юлия Беляева, Любовь Мелехина, Ярослава Ульянова и все, кто занят в этом незаурядном спектакле.

Май 2023 г.

1 Воспоминания эти и пересказывать не стоит: актрисы признаются, а Юлия Беляева подтверждает, что на каждом показе они другие.

За три года своего «главрежства» в Коми-Пермяцком национальном театре им. Горького Юлия Беляева поставила немало спектаклей для взрослых — «ПТЖ» писал, например, о стильном и мрачном «Войцеке», трагифарсе по пьесе Бюхнера. Но стоит оценить по достоинству и ее вклад в репертуар для детей и подростков. Это работа на будущее (театр в Кудымкаре вербует свою публику уже в детстве, влюбляет в себя — надолго или навсегда) и очень содержательное взаимодействие с сегодняшними юными зрителями. Беляева сделала дилогию по П. Бажову — «Медной горы хозяйка» и «Малахитова шкатулка», спектакли, в которых классический литературный материал смело сопрягается с сегодняшним фольклором, вечно обновляющимся источником идей для детского театра. Узнаваемые музыкальные мотивы, цитаты и пародийные отсветы самых разных медийных объектов вплетаются в сюжет сказов и размыкают его в современность. Без всякого стеснения Беляева и ее команда черпали из массовой культуры, чтобы претворить найденное там — в авторское художественное произведение. Сознательно или интуитивно режиссер применяет метод, механизм которого был описан Корнеем Чуковским: «…„кич“ стал заменителем фольклора в бесфольклорную эпоху, а для высокого искусства… „источником“, каким прежде был фольклор»2.

В двух спектаклях для детей, поставленных в этом сезоне (выпуск шел практически одновременно — на большой и малой сценах), Юлия Беляева и ее соавтор, художник Любовь Мелехина, действуют радикально — ломают шаблоны. «Пиноккио» отказывается развлекать, на сцене разлита философическая печаль. Можно даже вспомнить концепцию «театра детской скорби», предложенную лет двадцать пять назад Анатолием Праудиным (в противовес хрестоматийному «театру детской радости»). В «Йожикиной йолке», камерном спектакле по нежным, грустным сказкам С. Козлова, Беляева собрала ведущих артистов старшего поколения, цвет коми-пермяцкой труппы, и тем самым отменила клише: «утренник играют молодые актеры». Появилась ностальгическая нота: на материале сказок про Ежика и Медвежонка мы как будто смотрим еще и «Соло для часов с боем»! Если есть у этого спектакля «собратья» в мире умного театра для детей, то я назвала бы незабываемый «Дом на Пуховой опушке» того же Праудина.

С. Козлов. «Йожикина йолка».

Режиссер Юлия Беляева, художник Любовь Мелехина

Сделанная параллельно с масштабной постановкой по сказке Коллоди, скромная «Йолка» проросла на малой сцене. Оформление — из подбора, из того, что нашлось за кулисами. Тонкие стволы, какие-то забавные «кочки» из мешковины… В этом театральном лесу — в кустах не рояль (не влез бы сюда), а пианино, и большое зеркало в глубине (как в танцклассе), и старый потертый шкаф. Театр не скрывает, что он театр, наоборот — иронично это подчеркивает. И артисты играют не просто героев Козлова, а, может быть, жителей условного дома ветеранов сцены, которые — в свою очередь — с трогательной старательностью и искренним энтузиазмом играют сказочных персонажей. Не случайно герои спектакля проникновенно поют вечные «Белой акации гроздья душистые» и встречают Новый год под знаменитую песню Jingle Bells в русском варианте (голос Зои Рождественской звучит со старой пластинки «Советская эстрада40—50-х годов»).

В этом спектакле осенняя грусть, переходящая в страх зимы и вечного холода, совершенно органично сочетается с живой радостью игры, неистощимой игровой энергией: актеры с огромным удовольствием шалят на сцене, ведь для них (как и для детей) играть — значит жить. Так возникает сложносочиненный жанр, понятный взрослым, а для детей это все та же мудрая сказка, открывающая вечные истины о любви и дружбе, взаимопонимании, надежде и вере.

Неловкий, стеснительный Ежик Анатолия Радостева боится признаться в своих чувствах прекрасной незнакомке Ромашке, а добродушный увалень Медвежонок — Василий Макатерский не привык тушеваться, поэтому смело выступает вперед из-за ствола дерева. Но Ромашка (изящная, как балерина, Александра Симонова) отдает свое сердце именно робкому Ежику и готова бежать за ним по лесу далеко-далеко к ледяному ручью, лишь бы не дать своему романтическому герою, стремящемуся к недостижимому идеалу, замерзнуть и пропасть…

Комический эффект возникает оттого, что мы видим «спрятавшихся» внутри этих обитателей леса детишек! Есть дети гиперактивные (например, вечно спешащий и тараторящий Заяц — Эдуард Щербинин, которому не усидеть на месте), есть тихие, задумчивые (любящие «сумерничать» в молчании за чашечкой кофе Ежик и Медвежонок). Прекрасен диалог Зайца и хлопотливой труженицы Белочки (Вера Чугайнова), в котором деликатно возникает тема ухода из жизни: «А что если меня нигде нет?» Детская тревога от чего-то непонятного и страшного так узнаваема… И, пожалуй, главная моя любовь в этом спектакле — Ослик Валентины Мещангиной, чья клоунада настолько забавна и трогательна, что можно только руками всплеснуть в восторге! Веселые, лукавые глаза Ослика, его шалости и шутки, его задорная чечетка, его постоянно работающий моторчик забав (как у Карлсона!) — все это подсвечено обаянием и точностью реакций замечательной актрисы.

«Пиноккио» (по сказке К. Коллоди).

Режиссер Юлия Беляева, художник Любовь Мелехина

В Кудымкаре удивительный детский зал — наблюдаю на протяжении многих лет и удивляюсь тому, насколько внимательно и тихо смотрят спектакли дети-зрители. И «Пиноккио» смотрят так же — сосредоточенно, вдумчиво.

Действие здесь построено особым образом: эпизоды как бы обрываются каждый раз не на точке или восклицательном знаке, а на многоточии, финалы сцен размываются. Никто не выдает на блюдечке смысл сцены, не проговаривает «мораль». Никакого апофеоза, хэппи-энда и в конце: статичная мизансцена, заглавный герой замер у портала, все остальные неподвижно разбросаны по площадке, и звучит негромкий мелодичный голос Феи, Девы с лазурными волосами: «Пиноккио стал совсем настоящим. Пусть он будет прекрасным человеком и однажды обретет счастье…» Юлия Беляева ставит не столько сказку, сколько притчу, усиливая христианские мотивы истории, рассказанной Коллоди. Путь Пиноккио — цепь испытаний и искушений, а в финале он, раскаявшийся блудный сын, спасает своего отца, проглоченного гигантской акулой, выводит его на берег и тащит на себе, готовый отдать все силы, чтобы заработать на стакан молока для него. Жертвовать собой для жизни и здоровья отца становится радостью для переродившегося деревянного мальчишки, который в начале являет собой воплощенный детский эгоцентризм.

Отсутствие «жирных» точек — не просчет, а режиссерское решение, предлагающее зрителям пребывать в раздумье, в рефлексии на тему спектакля, а не получать простые ответы. Да, это требует внутренней работы, да, это непривычно… Может быть, только в одной сцене создатели спектакля высказались впрямую, желая быть понятыми однозначно. Поездка школьных товарищей Пиноккио в Страну Развлечений, обещающая бездумное праздное времяпрепровождение, превращена в телешоу, финалисты которого становятся… ослами. Здесь юным зрителям преподнесен наглядный, выразительный урок на языке, им близком: узнаваемый стиль общения с залом развязного Ведущего и его призыв ставить лайки под видео, запечатлевшим танец детей-ослов под громкую ритмичную музыку, резко переносят действие в наше сегодня.

Атмосфера спектакля пронизана неясным тревожным гулом, музыкальными акцентами. Как будто вечность и космос дышат здесь, в этом абстрактном месте встречи жизненно-осязаемого и метафизического. Художник Любовь Мелехина смело монтирует в пространстве бытовое и бытийное. Телевизор с футбольным матчем, школьная доска, надувные круги в виде фламинго и долек арбуза и киви, школьная форма, напоминающая одежду бойскаутов… И, с другой стороны, вся компания чудесной Феи — зловеще беспечные белые кролики, Ворон-шарманщик в белоснежном камзоле и в венецианской маске, Улитки с занятными домиками на колесах — представители потустороннего мира, к которому присоединяется и говорящий Сверчок, прихлопнутый Пиноккио (в земной жизни он был черным, в той — стал белым). Диск луны, черный силуэт ветки дерева на его фоне и покосившаяся, вросшая в землю древняя триумфальная арка, частично разрушенная (остался только остов, железная арматура), — эти символически заряженные объекты создают особый мир спектакля.

Актерский ансамбль исключительно силен и в этой работе Коми-Пермяцкого театра, можно говорить практически о каждом из длинного списка исполнителей, многие из которых играют и не по одной роли (особо подчеркнув ватагу комедиантов, потрепанных жизнью невеселых жонглеров, танцоров и певцов — замечательно поющего Виталия Вычигина—Арлекина, например). Вдохновенный, трогательный, нежный папаша Джепетто Эдуарда Щербинина, хитрющая парочка отпетых мошенников в траченных молью шубейках — хромой Лис Валерия Дегтянникова и подслеповатый Кот Сергея Кривощекова (этому персонажу артист придумал какую-то невероятно насыщенную пластическую жизнь, навязчивые движения, суетливость), изящная и мудрая Фея (Марина Бенцал)… Но все-таки не мог бы сложиться этот спектакль, если бы не актриса Ярослава Ульянова. На редкость сосредоточенное актерское существование: зрители (включая критиков!) видят Пиноккио Ульяновой — и не могут не верить, что это настоящий деревянный мальчишка! Задействованы все средства, которыми создается полноценный образ. Пластика — чуть сутулая спина, длинные болтающиеся руки, «развинченная» походка, порывистые движения. Голос — хрипловатый, грубоватый; резкие требовательные интонации, обиженное нытье. Внутреннее перевоплощение — актриса на наших глазах буквально становится этим сложным подростком, которому надо пройти долгий и драматичный путь взросления, обретения человеческой личности. Важное гуманистическое послание спектакля воплощается и во всей сценической постройке, и конкретно в этой талантливой актерской работе.

Июнь 2023 г.

2 Петровский М. Книги нашего детства. М.: Книга, 1986. С. 23.

Комментарии (0)