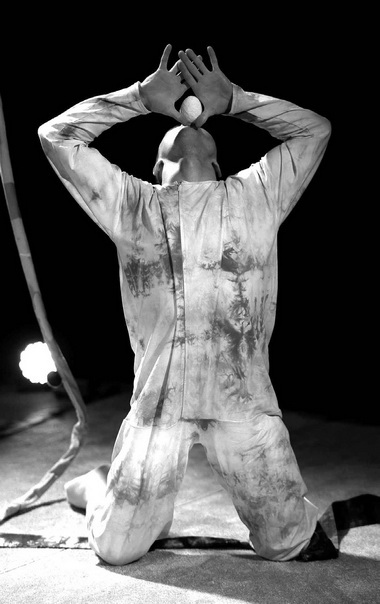

«Фьють».

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Анна Иванова-Брашинская, художник Ольга Филиппова

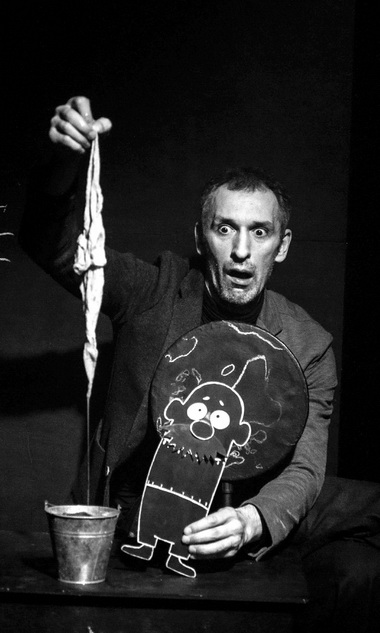

«Эйнштейн. Что нам светит?».

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Наталья Слащева, художник Виктор Клочко

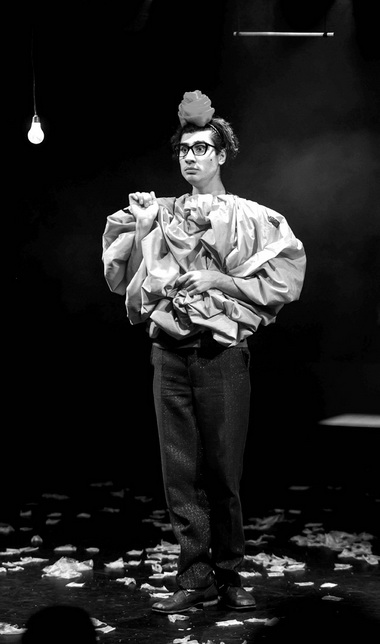

«Меня зовут Пеппи». По мотивам повести Астрид Линдгрен.

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Екатерина Ложкина, художник Эмиль Капелюш

Театр Karlsson Haus из тех немногих, в которых работа со зрителями не пустой звук, но ярко выраженная часть художественной политики. Сразу три премьеры 2023 года продолжают давно намеченное стремление взаимодействовать с маленьким зрителем, вовлекать его в спектакли. Независимо от состава артистов, а их почти в каждом спектакле Карлсон хауса как минимум два, спектакли идут при живейшем участии детей.

Пространство на улице Ломоносова как нельзя лучше подходит для предельно камерных спектаклей. Спектаклей, в которых до артистов действительно можно дотронуться, до задника пара-тройка шагов, а кулисы и вовсе отсутствуют. Декорационные излишества сведены на нет — компактное и минималистичное само по себе пространство требует простых, ясных решений и столь же ясной игры артистов — прятаться на этих полутора десятках квадратных метров некуда и не за что. Эта сцена — скорее, комната, в которой вдоль стен неочевидным, хаотичным на первый взгляд образом расставлены стулья и раскиданы подушки для зрителей. Совсем недавно удачной премьерой этого пространства был спектакль «День, когда я встретил кита». Сделанный буквально на коленке, из понятных подручных материалов вроде веревок и палок, он был рассчитан на детей старше четырех лет, но с успехом шел и на трехлетнюю аудиторию. Уже тогда было очевидно, что в этом пространстве нужно и важно играть спектакли, в которых зрители и артисты находятся в постоянном диалоге.

В начале 2023 года эту сцену выбрала для своей премьеры Анна Иванова-Брашинская, и в театре наконец появился классический бэби-спектакль. «Фьють» идет всего двадцать пять минут — ровно столько отмерено маленьким зрителям, чтобы с опаской погрузиться в мир театра, превратить его в бойкую игру и остановиться в точке максимального интереса, словно оставляя задел на будущие визиты в театральное пространство. Спектакль рассчитан на возрастную категорию 0+, но театр, как обычно, дает свои рекомендации — для детей от 10 месяцев до 2 лет. Небольшой зальчик заполняют родители с детьми, которые еще толком не говорят, а некоторые и не ползают. Птичий язык общения тоддлеров тонко считан режиссером. Собачка в этом возрасте «ав», стук или удар — «бах», если больно, то «ай!», если здорово, то «ах». А птичка и все, что с ней связано, — это «фьють». Как и положено в бэби-театре, детям позволено выползать, выходить, выбегать на сцену, участвовать в спектакле, говорить, возвращаться к мамам-папам-бабушкам на коленки. Ольга Филиппова придумала для спектакля мягкую цветовую гамму. В этом мире теплых цветов все по-доброму — можно спрятаться под дырчатым балдахином, сыграть в жмурки, обнаружить, что птички милуются и целуются («чмок!») и даже несут яйца, которыми можно чуточку покидаться. Взаимодействие артистов и детей предполагает общий язык. Ася Галимзянова и Семен Мруз разыгрывают пластический спектакль, им вторит Михаил Шеломенцев, виртуозно наполняющий спектакль всевозможными звуками и музыкальными фрагментами. И если первые двое находятся в прямом взаимодействии с выползающими им под ноги карапузами, пластически обыгрывая возникающие ситуации, подхватывая самых смелых на руки в птичий полет, то последний вовсе не появляется перед зрителями, но обыгрывает звуковую дорожку. В звучание гитары, свистулек, фисгармонии, колокольчиков, кахона вплетаются эхом вздохи малышей, их крошечные словечки, простые возгласы. Артисты и режиссер создают целый мир вокруг простой истории о птичках, но игра обрывается внезапно — артисты прекращают взаимодействие с детьми и усаживаются на пол, чтобы поговорить с родителями. Дети в растерянности, однако главное они уносят с собой — «фьють» звучит в гардеробе настойчивым рефреном спектакля, у которого и была такая цель — оставить это первое, главное впечатление от театра.

Путем диалога со зрителем постарше идут и создатели спектакля «Эйнштейн. Что нам светит?». В спектакле для детей от 8 лет нет ничего от классического байопика, а есть история о маленьком мальчике, который стал великим ученым. Режиссер Наталья Слащева и художник Виктор Клочко придумывают этот спектакль как детский рисунок на полях тетрадки — в нем умещаются и канонические постулаты, и необузданное детское стремление эти постулаты проиллюстрировать и перевернуть. Декорация условна и в то же время предельно практична. Плоский фасад небольшой выгородки в начале — грифельная доска, на которой артисты рисуют и пишут. В смешной абрис лохматой головы становится Виктор Клочко, но в Эйнштейна он превращается, лишь когда высунет язык, — вот и готов понятный и известный образ. Это уже потом здесь же появятся и, стертые, исчезнут и буквы, и знаки, и даже знаменитая формула теории относительности. А в грифельной доске очень быстро обнаружится магический круглый проем, который станет и окном в мир познания, и иллюминатором в космические вселенные с планетами, Солнцем и Луной. Для младших школьников мизансцена перед доской, на которой возникают буквы и цифры, уже более чем понятна, но артисты в спектакле — не в положении учителя. Они не столько учат, сколько задают вопросы: «Зачем мы здесь?», «Какая сила всех сильнее?» Эйнштейн здесь не мэтр науки и автор теории относительности, а маленький играющий мальчик, в друзьях у которого крошечный фотон-шарик — источник света. У него есть мама и папа, он болеет, долго не говорит, а когда обретает дар речи, выпаливает вопросы один за другим. Виктор Клочко (который одновременно и художник спектакля) и Юлия Курочкина в ответе за все роли разом — комментируют, рисуют, реагируют на возгласы детей из зала. В этой постоянной игре-комментарии нет странности в том, что Клочко—Эйнштейн ростом под два метра и мало похож на мальчика. Зато пытливости, как и фантазии, ему не занимать, и то, как он выстраивает своего главного персонажа, близко и понятно любому младшему школьнику, впервые начинающему осознавать это свое право задавать вопросы. При этом авторам спектакля удается в полушутливой, полуиронической форме говорить о важном, присущем физике и великим открытиям, — о частицах, фотонах, гравитации, силе трения, скорости света, делении ядер, солнечном свете и межгалактических туманностях. «Я частица света, я — волна. Свет — это волна», — говорит Юлия Курочкина, на время освоившая роль фотона. Обида фотона на Эйнштейна, додумавшегося до разрушительной силы света, до ситуации конца света в результате ядерной войны, тоже понятна: свет в максимальной концентрации несет ожоги, взрывы, разрушения. Авторы спектакля облекают сложное и страшное в простые слова и создают понятные ситуации, но не стремятся ответить на все вопросы. В этом и ирония, и нежелание определять, кто прав, кто виноват. Маленький Эйнштейн так и не получает ответа на вопрос, откуда берутся дети, а взрослый Эйнштейн так и не находит слов, чтобы оправдаться за то, что «просто доказал существование молекул». Старый Эйнштейн, покинутый фотоном, приходит к простой истине о тщетности открытий и теорий, если дома никто не ждет. И свет возвращается, и второй шанс есть. В финале спектакля, уже после поклонов, каждый будущий великий ученый может встать в абрис пышной эйнштейновской шевелюры и написать на грифельной выгородке свою формулу. Только это должна быть формула любви.

Спектакль «Меня зовут Пеппи» начинается уже в фойе. Билетеры перепоручают маленьких зрителей мягкому говорливому администратору Леве (Семен Мруз играет в очередь с Ренатом Шавалиевым), который рассаживает ребятишек на подушки, интересуется их мнением, комментирует, успокаивает родителей, объясняет, как надо вести себя в театре. Обычная ситуация начала спектакля оборачивается необычной. Запоздавшие еще пробираются к своим подушкам, а спектакль уже идет, незаметно для всех начавшись именно этой прелюдией. И пока Лева еще говорит о том, что по залу бегать нельзя, телефоном играть нельзя, чесать пятки нельзя, смеяться нельзя, на сцене уже орудует расставляющая реквизит неловкая рослая девица. Пеппи в исполнении Марии Коркодиновой (в отличие от играющей в очередь Аси Галимзяновой) лишена всяких привычных подробностей. Ни цвет волос, ни прическа — ничто не соответствует привычному шаблону. И хоть нет ничего в мире лучше веснушек, они в этом спектакле — россыпь блесток, которые вкладывает эта Пеппи в маленькие ручки своих зрителей. Для нее жизнь — увлекательная игра, и все эти запреты, о которых говорил Лева, невозможны именно потому, что живет она «в свободе и в свободной стране». В пространстве этой Пеппи нет системы — то деревянная лошадь выедет из кулис, то прокатится такая же деревянная обезьянка, то балеринка затанцует на проволоке и закачается на трапеции. Ее фантазии и игры — это способ жить и выживать. Потому что ближе к середине спектакля окажется, что мама умерла и она и есть та самая балеринка на проволоке в представлении Пеппи, а про папу-моряка говорят, что утонул, но ведь это нельзя проверить, и значит, он стал африканским королем на острове. Этой Пеппи нужны друзья, и из зрительских рядов поднимается скрипач Толик (Гоша Салтыков), да и Леве приходится бросить свои обязанности администратора и выйти выстукивать ритм тарелками и танцевать. Танцевать отправляются и маленькие зрители, и, хотя это взаимодействие то и дело норовит превратить спектакль в неконтролируемый галдеж, артисты с честью выкручиваются, казалось бы, в самый последний момент. У Пеппи, как всегда, масса вопросов, на которые живо реагируют дети: зачем ходить в школу, о чем думают взрослые, каким должен быть учитель. Лева из запретителя всего становится союзником — он готов изобразить экстравагантную учительницу, подыграть Пеппи в создании рождественского настроения, танцевать безумные танцы. Образ Пеппи дает индульгенцию на фантазийную свободу и авторам спектакля — визуальная чересполосица поддержана и в музыкальной части: в скрипичные этюды в исполнении Толика вторгается, например, мелодия Таривердиева (которая как раз и в ответе за рождественское настроение). Сквозная тема определяет финал — Пеппи, мечтающая о встрече с отцом, сама отправляется на его поиски. Финал открыт, жизнь — игра, а из любого ожидания можно получить бонус. А продолжение будет тогда, когда Пеппи будет лет 78, она вернется и снова устроит что-нибудь эдакое.

Три разные премьеры подтверждают давно очевидное — детский репертуар театра Karlsson Haus уже немыслим без интерактива, и он случается и действует во многом благодаря планомерной работе со зрителем и с артистами. Первые уверены в этом театре как в театре небанальных решений и трактовок, вторые умеют разговаривать с маленькими зрителями любых возрастов, будь то общающиеся на птичьем языке тоддлеры или уже поднаторевшие в изучении наук младшие школьники.

Июнь 2023 г.

Комментарии (0)