Е. Водолазкин. «Музей».

Театральная резиденция «Особняк Демидова» (Казань).

Режиссер Айдар Заббаров, художник Ксения Шачнева

«Папа, как запомнить наш домашний номер телефона после первых трех цифр?» На мой детский вопрос отец неожиданно пошутил: «Очень легко! 53 — год смерти Сталина, а 34 — убийства Кирова». В советской стране фигура Кирова была общеизвестна. Времена давно изменились. От славы мученика коммунизма, любимого друга Сталина, а в новых обстоятельствах истории — священной жертвы диктатора — остались только топонимы. Музей С. М. Кирова, и сейчас существующий на Каменноостровском проспекте, в пьесе Водолазкина — главный фетиш, но большинство петербуржцев знает о нем в лучшем случае по табличке на доме Бенуа. Былая любовь народная сменилась забвением, а фамилия, утратив связь с личностью, вошла в обширный ряд тех, что дали названия городам, районам и станциям метро. «Вы сможете посмотреть кинохронику первых пятилеток, первые советские мультфильмы и фильмы, поиграть в компьютерные игры „За детство счастливое наше…“ и „Весь Каменноостровский проспект до 1917 года“, что станет прекрасным дополнением к экспозициям музея», — завершается текст о мемориальной квартире на официальной страничке в сети.

Казалось, после лагерной прозы, «Детей Арбата», последующих книг и исследований эта тема в литературе отработана навсегда. Однако процесс реабилитации сталинизма и личности самого «великого кормчего» в нулевые, ставший частью культурной политики страны, породил ответную рефлексию общества на неотжитую травму середины ХХ века.

В театре одним из первых ответов на новый тренд стал спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба» (2007) по В. Гроссману, где режиссер показал полную идентичность враждующих тоталитарных систем. Одним из последних и самых откровенных в той череде — спектакль-акция 2016 года Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». Позже дискуссия приняла совершенно иной оборот. Новую парадигму задал Константин Богомолов спектаклем «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова, четко обозначив постановочную задачу: «…не рисовать впрямую ужасы сталинизма, а воспроизвести наш советский „Ла-Ла Ленд“»1. Почти сразу лидер еще одного крупного петербургского театра Валерий Фокин выпустил в Александринке «Рождение Сталина». Фокин акцентировал внимание на эстетике театра 1950-х. Через форму хотел показать время. Премьеру предваряли лекции демагога Проханова и официальных телевизионных историков — Сванидзе и Радзинского. Попытка Фокина найти человеческое в биографии Сталина, как бы сблизив его с Калигулой Камю на фоне декоративной театральной реальности, большого успеха не имела. На телеэкранах шла бесконечная череда сериалов про времена 1930—1940—1950-х… Пробовал театр войти в эту тему и через личное. В основу спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (2021) в БДТ Андрей Могучий положил автобиографическую историю артиста Сергея Дрейдена, который сыграл в постановке центральную роль.

Пьеса «Музей», опубликованная в 2019 году, встроилась в линию нового интереса к событиям сталинского времени совершенно по-особенному. Ее автору Евгению Водолазкину — прозаику и историку — несвойственно занимать полемическую позицию. Историческое мышление писателя нашло парадоксальное воплощение в художественном тексте. Видный большевик, Первый секретарь Ленинградского обкома партии из главного действующего лица превратился, сам того не ведая, в экспонат. Герой не действует, автор выставляет его, поворачивая то одной стороной, то другой, как бы заботливо смахивая с бюста вековую пыль. В этом смысле «Музей», сохраняя традиционную форму драматического текста, вписывается в модную стратегию культуры 2010-х — иммерсивность, в которой гораздо важнее знания, узнавания или постижения — реальный опыт, актантная модель взаимодействия с фактами искусства, где действующим оказывается зритель, а вовсе не актер. Как тут не вспомнить цитату из поп-хита Сергея Шнурова, которая звучит саркастическим гимном иммерсивности: «Водил меня Серега на выставку Ван Гога… / …На выставке Ван Гога я — главный экспонат!»

Казалось, все сошлось в этой пьесе — и этическое, и эстетическое, но в отличие от прозы Водолазкина, которая продолжает уверенно входить в репертуары театров, «Музей» ажиотажа не вызвал. То ли оттого, что угодил в яму пандемии, то ли потому, что актуальность дискуссий на исторические темы исчерпала себя. Мы сами оказались на сломе времен. И тут уж не до спектаклей и разговоров об истории. Научное и художественное осмысление сменилось повседневной практикой. Так что сценическая история «Музея» ограничилась парой негромких камерных постановок в Москве.

В декабре 2022 года в бывшем центральном ЗАГСе Казани, а теперь театральной резиденции «Особняк Демидова» режиссер Айдар Заббаров выпустил собственную версию «Музея». Заббаров отказался от привычной театральной площадки и сделал сайт-специфик спектакль, решив создать музей Кирова в центре Казани.

Старинный особняк, где играют спектакль, внутри больше напоминает клуб. Память о его парадном прошлом почти стерта. Полумрак, точечные источники света скрадывают остатки лепнины.

Фойе-бар первого этажа, здесь зрители оказываются до начала действия, как бы вводит нас в тихое, пустое, «музейное». Посетителей встречает инсталляция-постер: на столе, накрытом сукном, бюст Ленина, классическая зеленая лампа, печатная машинка. Из машинки торчит листок: «Евгений Водолазкин. „Музей“».

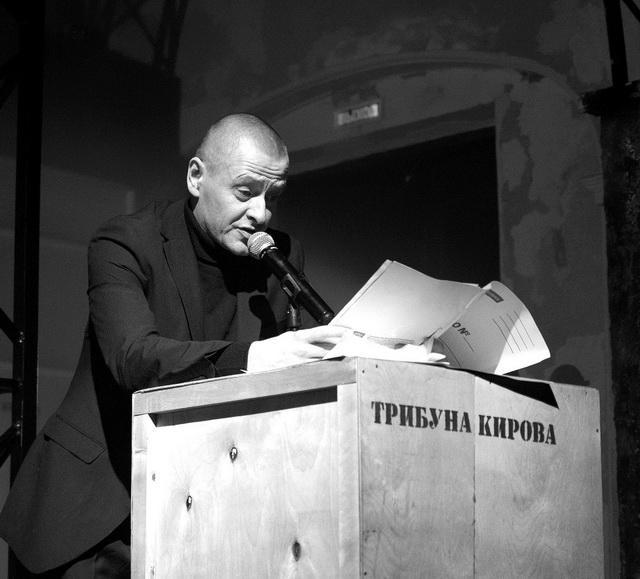

Обшарпанная парадная лестница особняка, ступеньки которой, как и все вокруг, тонут в полутьме, ведет нас на второй этаж — в зал. Но как будет сделан музей? Это в Петербурге легко и хорошо: позвонил на Каменноостровский, договорился и сыграл в исторических интерьерах. Художницей Ксенией Шачневой найдено концептуальное и очень театральное решение — все вещи упакованы в фанерные ящики, на каждом из которых с помощью трафарета сделаны надписи: «Стол Кирова», «Шкаф Кирова», «Трибуна Кирова» etc. Каждый сам представит эти предметы. Рассаживаемся. И под звуки «Грузинской песни» Б. Окуджавы, которую наигрывают, сидя за «столом Кирова», как мы вскоре узнаем, герой истории и Сталин, выходит классическая музейная сотрудница в беретке и пуховом платке. Чуть смущаясь («Все у нас временно прикрыто фанерой — наш музей находится на реконструкции»), она начинает экскурсию. Все о Кирове собрано здесь, вся его жизнь. И даже такие хрупкие экспонаты, как сердце Кирова (поэтому мобильники надо отключить). Особая гордость — аудиогид от звезды дубляжа — Сергея Чонишвили («Он нас очень выручил. Помог нам за сорок тысяч рублей»). Зал одобрительно встречает ее монолог-экскурсию, слегка расслабляясь. Атмосфера дружеская. Включается черно-белая хроника. А за кадром знакомый голос, которым говорят телевизионные исторические хроники, читает ремарки пьесы Водолазкина. Пролог окончен.

Актриса Лилия Нурель — ведущая пролога — вообще-то исполняет в спектакле сразу три роли (и все три — замечательно): современной музейщицы, секретаря Кирова Суомалайнен-Тюнккюнен и Сисяевой, сотрудницы музея 1930-х. Традиционная роль «лицо от автора», часто скучная, формальная, — в этом спектакле становится его камертоном. Она комментирует действие, сидя в сторонке, начинает и завершает акты спектакля, врывается на сцену в образе своей предшественницы Сисяевой — пронизывает историческое время и постоянно остраняет его. Л. Нурель держит жанр, незаметно превращая политический фарс Водолазкина в трагический балаган в духе «Елизаветы Бам» Хармса или пьес Введенского. Актриса шаржирует интонацию своих героинь, ужимки, создает театральную маску, но маску, из-под которой все время выглядывает актер, подмигивая нам, сидящим в зале. Ее музейщица вполне могла бы процитировать знаменитую ремарку из «Елки у Ивановых»: «Картина девятая, как и все предыдущие, изображает события, которые происходили за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас. Это самое меньшее. Так что же нам огорчаться и горевать о том, что кого-то убили. Мы никого их не знали, и они все равно все умерли».

Остранение через иронию — основной прием спектакля, построенного режиссером Заббаровым на сознательных анахронизмах. Их много в спектакле. Например, жена Кирова, Маркус, ждет его и подогревает суп в микроволновке. Никакой микроволновки на сцене нет, но есть «ритуальные» движения и характерный звук. Это вполне соответствует поэтике автора. В «Лавре», где действие происходит в Древней Руси, герой идет по лесу и спотыкается о пластиковые бутылки.

Спектакль не делает вид, что переносит нас в прошлое. Мы, как участники аудио-перформативной экскурсии, находимся сразу во всех временах — сегодня и вчера.

«Музей» — история почти братского убийства, ставшая важным кирпичом в процессе строительства сталинской империи, куда ненавязчиво встроены и библейские времена, в частности, притча об Иосифе и братьях, предавших его. Оттуда, из семинарии, бездомного детства тянутся обида и подозрительность Сталина:

КИРОВ. Ты, Иосиф, случайно поэзией не увлекаешься?

СТАЛИН. Я, Мирон, больше по части драмы. Вот вспомнил сейчас пьесу Булгакова. Как там точно все описано: зима, дом, печка… Я на нее знаешь сколько раз ходил? Шестнадцать. Смешно?

КИРОВ. Что ты, Иосиф. Я ведь все понимаю. Зима, дом… Воспоминания — это самое дорогое.

СТАЛИН. Это не воспоминания. Я потому туда хожу, что этого у меня никогда не было. Никогда. Зима была, печка была. А дома не было.

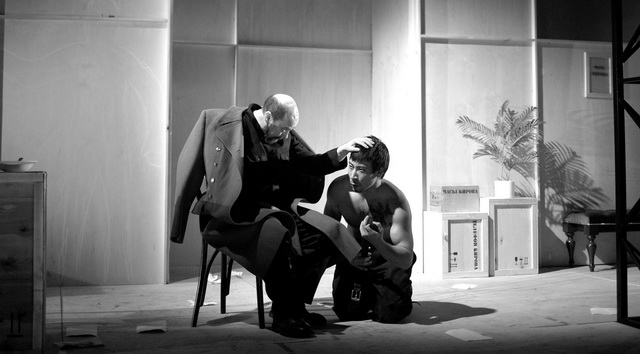

Партийцы предлагают Кирову стать генеральным секретарем. Этого своему другу Сталин простить не может. Но «Музей» не столько про политику. Это история семейная, о времени и о прошлом, которое приходит к нам, передаваясь через поколения. Не столько о двух друзьях, сколько об отце, который отнимает у сына будущее, чтобы продолжить жить вместо него. В финале первого акта в диалоге со Сталиным Киров Камиля Гатауллина чуть ли не на коленях вымаливает себе жизнь. Сцена очень сильная, как и многое в этом спектакле, построенная на гротескных контрастах: молодой сильный Киров у ног скрюченного старика Сталина. Бесполезно.

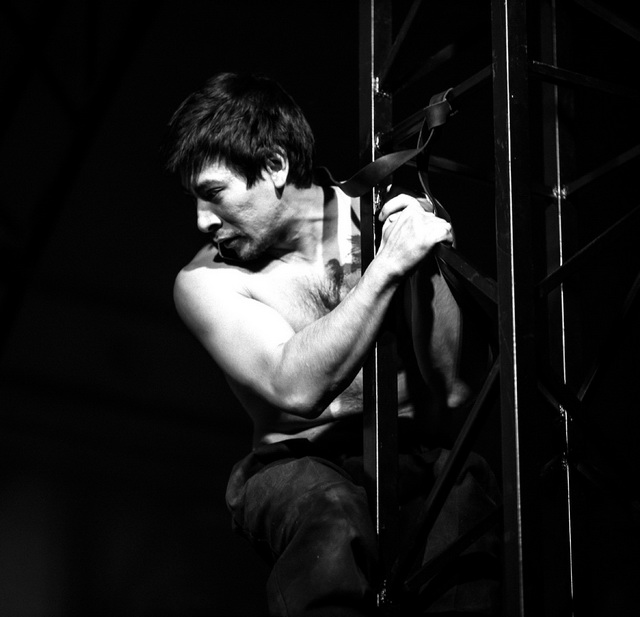

Айдар Заббаров проникает в советское через современные стереотипы: советские мультики, «Виноградную косточку» Окуджавы и, как это ни странно, балабановские 90-е, грузинский акцент Сталина (который почему-то передается латышке Драуле в исполнении Алины Семиволковой). Режиссер не пытается восстановить или стилизовать утраченную советскую реальность, он конструирует свою. «Музей» Заббарова — спектакль, сделанный в эстетике современного театра. Он не играет и не заигрывает с прошлым. Через прошлое, превращенное в притчу, он говорит про наше настоящее, про пресловутую идентичность и судьбу поколения современных 30-летних. Его Киров — смесь психотипов — искреннего убийцы Данилы Багрова и оптимиста Винни-Пуха — никакого исторического портретного сходства. В исполнении Камиля Гатауллина Киров — прост, улыбчив, молод. Это немного неуклюжий человек с крупными чертами лица, широкими движениями, приятным мужским голосом. Гатауллин играет его сильным и цельным. Кажется, будущее за ним, за этим Братом-3. В нем нет червоточин, которые не дают покоя Сталину (Роман Ерыгин). Киров чист и доверчив как ребенок, но имеет одну слабость — очень хочет жить и все никак не умирает.

Во втором акте в квартиру Кирова приходит напоминающая булгаковских Швондера и Шарикова группа товарищей: директор музея с говорящей фамилией, вечно пьяный пролетарий Зарубаев (Андрей Белозеров), сотрудница Сисяева и тут же примкнувшая в качестве молодой вдовы домработница Кирова Аэроплан (Алена Шишкина). Вскоре к дележке жилплощади и памяти о великом Кирове присоединится и Маркус. Они быстро обо всем договорятся. А Киров упрямо будет вести диалоги с Хароном Врачом (прекрасная работа Елены Калагановой), которая еще при первом посещении выдала диагноз и обвела на стене след от его убитого тела, пытаться изменить ход истории, порвав с Драуле.

Красавца Кирова в «Музее» окружают совсем другие люди. Маленький, закомплексованный, подчеркнуто некрасивый, вечно представляющийся убийца Николаев (Ильнур Гарифуллин), муж Драуле. Иссохшая, крохотная жена Мария Маркус — актриса Эльмира Рашитова полроли ведет порывистым тонким голосом (и движения под стать — резкие, порывистые), манера речи и грим, который делает лицо совсем плоским, превращают ее героиню в ипохондрика Пятачка из советского мультфильма. Только после слов мужа о желании бросить все, отойти от дел интонация изменится. Мы услышим голос властной женщины. И станет понятно, почему они до сих пор вместе.

Наконец, старый черт Сталин (формальные атрибуты — трубка, шинель, сапоги — все это соблюдено). Роман Ерыгин наделяет своего Сталина не только инфернальными чертами — актер играет фигуру Отца, питающегося своими детьми.

Заббаров меняет композицию пьесы, добавляет пролог. Ретроспекция раскручивается в современном музее (у Водолазкина этого нет), а основное действие начинается не с бытовой ссоры Кирова с женой, а с эротической сцены Кирова и Мильды Драуле. Она единственная, с кем он смотрится на равных. Молодая, красивая черноволосая женщина стоит за трибуной и ведет диалог с любовником через микрофон, она громко дышит, ее голос дрожит от желания. Киров подходит к ней со спины. Драуле кончает свою речь минетом, после которого следует страстный секс в кабинете Смольного, не раздеваясь. В сцене нет буквальной физиологии. Эротические сцены остраняются режиссером, становятся от этого более экспрессивными. Секс и насилие — два полюса этого спектакля. Два полюса современного общества. Сцену секса сменяет сцена, в которой энкавэдэшник Медведь докладывает донесения сексота о торговле человеческим мясом. Киров тут же переключается на «мясо». Следом появляется «перевоспитанная» проститутка Аэроплан — откровенно фарсовый персонаж с гигантскими накладными грудями и накладной попой, при каждом удобном случае демонстрирующая свои «прелести».

К финалу спектакля гротеск достигает апогея. Оскорбленная Драуле, встречающая своего господина на столе в белой шубе на голое тело (по тексту — шкуре медведя), готовая стать его королевой, отвержена. Смердяков этого спектакля — Филипп Демьянович Медведь (Ирек Галлямов) — вместе с Кировым грубо вышвыривают ее из кабинета. Киров не решается противостоять Сталину («Наш Мироныч беда какой скромный»). Оскорбленная Драуле отправляет Николаева на убийство. Ильнур Гарифуллин в роли Николаева выходит на середину сцены и в ярости несколько раз стреляет в зал из револьвера.

В эпилоге Киров наконец смиряется. Уже после смерти. Их последний диалог со Сталиным происходит на ветру, никакой «Виноградной косточки…», что была в начале. Они прощаются навсегда. Киров повязывает на руку старшему другу красную ленту. Завтра открытие музея. Сталин уходит — нужно перерезать ленточку на открытии. Фигура Кирова остается на первом плане. Под бодрую детскую песенку «Друг в беде не бросит» процессия несет венок. Отрезанный кусочек красной ленты прикрепят на ветру как раз к тому самому контуру на месте убийства. Киров поворачивается к зрительному залу спиной, словно присоединяясь к публике, и уже как полноценный экспонат смотрит на своих бывших: друзей, убийц, жен, любовниц, подчиненных, народ — словом, участников событий, ставших посетителями.

И здесь повисает вопрос: кем становимся мы, сидящие в темном зале, — посетителями или экспонатами, оставшимися на память о времени каких-то надежд, обернувшемся временем больших перемен.

Июнь 2023 г.

1 Мазурова С. В петербургском БДТ представят «советский» «Ла-Ла Ленд» // Российская газета. 2018. 29 июня. URL: https://rg.ru/2018/06/29/reg-szfo/v-peterburgskom-bdt-predstaviat-sovetskij-la-la-lend. html (дата обращения: 16.06.2023).

Комментарии (0)