Н. Н. Черепнин. «Павильон Армиды».

Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хореограф Максим Петров, сценограф Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова

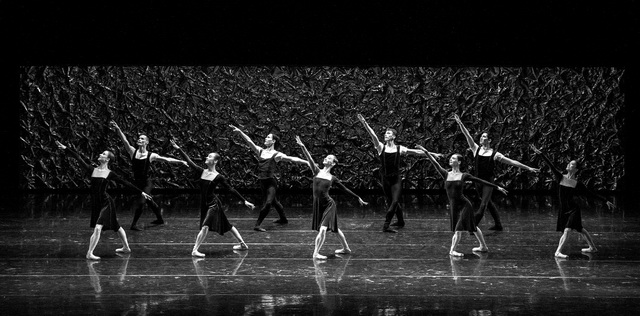

И. Брамс. «Венгерские танцы».

Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хореограф Антон Пимонов, художник по костюмам Елена Трубецкова

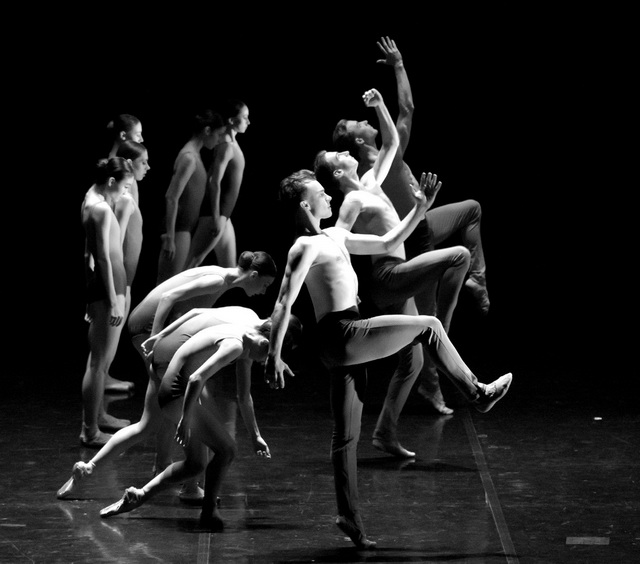

А. Ю. Сысоев. «Sextus Propertius».

Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хореограф Вячеслав Самодуров, художник по костюмам Елена Трубецкова

«Танц-артель».

Екатеринбургский театр оперы и балета.

Хореографы Александр Меркушев, Максим Петров, Константин Хлебников, Игорь Булыцын, художник по костюмам Елена Трубецкова

В театре «Урал Опера Балет», который привычнее все-таки называть театром Екатеринбургским (на Урале, как известно, не один балетно-оперный театр, а Екатеринбург — один), меняется худрук балета. В наших пространствах кадровые перемены почти всегда внезапны; театральный народ начинает спрашивать, кто «съел» предыдущего худрука (вариант «чем провинился?»), с кем дружен новый начальник. Екатеринбург — счастливое исключение из правил: никаких землетрясений. О грядущем уходе Вячеслава Самодурова стало известно зимой (отдавший дюжину лет уральскому театру и вытащивший его из провинциальной рутины в лидеры страны хореограф получил столько заказов на постановки в других труппах, что решил заняться только ими), тогда же было названо имя нового худрука. И Максим Петров сразу пришел работать в театр, что называется, при живом предшественнике, чтобы узнавать существующие проблемы и разбираться со способами их решения в присутствии опытного коллеги. Осенью он уже останется один и будет главным.

Две последние премьеры в Екатеринбурге зафиксировали ту реальность, что была создана еще Самодуровым. Вошедший в репертуар вечер одноактных балетов, где рядом стоят сочинения Петрова, Самодурова и Антона Пимонова, утвердил торжество мариинского братства: все хореографы вечера учились в Академии Русского балета и начинали свою карьеру в Мариинском театре. «Павильон Армиды» — «Венгерские танцы» — «Sextus Propertius» — констатация того факта, что сейчас все ведущие хореографы страны, работающие в классической технике (контемпорари — отдельная тема), — петербуржцы.

ЗАВТРА — ГЛАВНЫЙ

Максим Петров — самый молодой из них: он окончил АРБ в 2012 году. Ученик Геннадия Селюцкого ставить начал практически сразу, и уже через три года его «Дивертисмент короля» на музыку Жана-Филиппа Рамо показал, что в почерке Петрова нет ничего ученического, нет длиннот, помарок и слишком высокопарных заявлений. Зато у хореографа есть чувство стиля, отличная ирония и умение работать с артистами; последовавшие «Русские тупики», «Поцелуй феи» и прошлогодний «Послеполуденный отдых фавна» закрепили репутацию умного профи.

«Павильон Армиды» в Екатеринбурге неизбежно должен был стать экзаменом: соревнование с легендой дягилевской антрепризы ни для кого не становится легким делом. Петров вышел из ситуации чрезвычайно изящно: не отвергая совсем давнее либретто Александра Бенуа, с которым работал Михаил Фокин, он переложил историю на современный лад. Нет никакого юного аристократа, ночующего в зачарованном павильоне и обольщаемого сходящей с полотна Армидой. Есть современная картинная галерея, где висит длинное абстрактное полотно (как бы Марк Ротко, вариация на его тему Альоны Пикаловой) и сидит на стуле молодой музейный смотритель (Александр Меркушев). Вдоль картины проходят посетители галереи — кто-то ее рассматривает (и демонстративно возмущается, как бывает на выставках нефигуративного искусства), кто-то бросает мимолетный взгляд и продолжает болтать с друзьями, пробегает экскурсовод, время течет, смотрителю скучно — и, движимый непонятным импульсом, он вдруг дорисовывает на полотне солнышко и человечка. (Публика в зале мгновенно «ловит подачу» — совсем недавно, полтора года назад, на выставке в Ельцин Центре охранник «дорисовал» картину ученицы Малевича Анны Лепорской.) Картина оживает — и сцена заполняется белоснежным женским кордебалетом. То волшебное путешествие, что переживал юный виконт у Фокина (из века XVIII в легендарное средневековье), оказывается в наши дни путешествием из обыденной реальности в мир классического балета. Где царствует балерина (Елена Воробьева), где смотритель вдруг превращается в принца (сначала неловкого — или уж дама слишком требовательна, может и зашибить ногой, если не увернешься, — а потом вот прямо принца-принца, Зигфрида, Жана де Бриена). «Павильон Армиды», в котором Петров, сочиняя дивные перестроения ансамбля, демонстрирует, что возможности белого неоклассического балета отнюдь не исчерпаны при, казалось бы, давней исчерпанности лексики, — повесть о том, что балет жив, бодр и продолжает завораживать людей. Но и о том, что любой решительный жест обходится недешево — в финале в галерею прибегает охрана, и понятно, что смотрителю, решившему из наблюдателя стать актором, мало не покажется. Но знаете что? Он все равно счастлив.

Петров вообще умеет транслировать вот это состояние счастья — редкое и ценное качество для хореографа. В мариинском «Поцелуе феи» было точно то же самое — сложность выбора, морок, томление, но к финалу — абсолютная уверенность героя в своем пути. В вечер второй екатеринбургской премьеры, «Танц-артель», где Петров выступал уже в качестве мэтра, а рядом представляли свои работы начинающие хореографы, он снова говорил об этом счастье — быть на своем месте. Одноактный балет «Полдень» — это, собственно говоря, переработанный «Послеполуденный отдых фавна», что был представлен хореографом в Мариинском театре в прошлом году. Тот, да не тот. Безусловно, та же самая музыка Дебюсси, та же самая идея: череда портретов артистов театра, заявление, что все они (балетные) — по сути своей существа нечеловеческие, фавны. Вот только сам текст изменился радикально (по словам постановщика, он стал иным на 90 процентов) — потому что это танцпортреты уже других людей. Для кого-то балет — щебет антраша, порхание, полет — но при этом полет довольно деловитый. Для кого-то — вот прямо борьба (и обозначаются движения чуть не боксерские). Балерина, конечно же, навсегда взрастила в себе умирающего лебедя — и страдальчески заломленные назад руки обозначают роль, известную всему населению планеты. При этом вся пятерка артистов (Мария Михеева, Мики Нисигути, Томоха Терада, Михаил Хушутин, Хидеки Ясумура) транслирует это спокойное чувство счастья — и этот балет в наше время надо просто прописывать как терапевтическое средство.

ПОСЛЕЗАВТРА — ГДЕ-ТО

Вечер «Танц-артель» приглашал взглянуть на работы еще трех авторов — Александра Меркушева, Константина Хлебникова, Игоря Булыцына. Все они — артисты местной труппы, и все начали ставить в той или иной степени с подачи Вячеслава Самодурова. Худрук, в свое время всерьез взглянувший в сторону сочинительства по совету Алексея Ратманского, пригласившего премьера лондонского Королевского балета поучаствовать в Мастерских новой хореографии в Большом, все двенадцать лет поддерживал в артистах стремление к самостоятельному творчеству — и новые авторы подросли не слишком быстро, но уверенно. У них разные биографии: Меркушев — питомец екатеринбургского детского театра танца «Щелкунчик», в 15 лет начавший выходить на сцену оперного театра (нормального училища в этом уральском городе не было очень долго), и опора театра в деле исполнения мужских партий в классике (Солор, Базиль, Альберт etc.). Хлебников вообще не учился классическому танцу в детстве, у него за спиной училище культуры и институт со специальностью «народное художественное творчество» (сейчас он — звезда «пешеходных» и игровых ролей: Дон Кихот, Великий брамин, Король мышей). А Булыцын учился в славном уфимском училище, и в его репертуаре — испанские, неаполитанские, индусские танцы (но и Меркуцио, роль, за которую он получил «Золотую маску»). Разные биографии, разная психофизика, разные интересы в пластике — и общее ощущение свободы, что так редко бывает у артистов академических театров.

Всего год как пробующий свои силы в хореографии Меркушев наиболее «классичен» и предсказуем: его «Терцет» на музыку Брамса (третья часть Струнного квартета № 1 фа мажор) — бодрая постбаланчинская пятиминутка. «Пост» выражается во все большем ускорении темпа (даже у мистера B не танцевали с такой невероятной скоростью) и большей амплитуде движений. Ноги запросто швыряются вверх почти в вертикаль, руки машут как ветряные мельницы, два танцовщика (Андрей Вешкурцев и Алексей Селиверстов) и танцовщица (Екатерина Кузнецова) периодически пренебрегают чистотой па ради безусловного попадания в музыку (оркестр не притормозишь, вечер идет под фонограмму), но это не заставляет морщиться (мол, ошибка!), а создает эффект живого разговора. Сейчас выбранный путь Меркушева — продолжение чистой традиции; посмотрим, что будет дальше.

Двое его коллег, уже не первый год экспериментирующих с сочинением хореографии, настроены гораздо более радикально. Оба специально заказали музыку для своих новых одноактных балетов. Константин Хлебников поставил «Песок» на музыку пермской студентки Анастасии Выйновой, а Игорь Булыцын попросил сотворить партитуру для «Танцеметрии» Сергея Гилёва (из-за болезни автора ее доделывал Дмитрий Селипанов). Обе работы — яростные поиски новой пластики; и если Булыцын под электронную музыку отчетливо идет по пути деконструкции (разбор и движения на составные части, и соло, и ансамбля, куски хореографии брошены как камни на песке, смотрятся загадочно и нервно в одно и то же время), то Хлебников, вовсе не отказываясь от стандартов классического движения, находит все новые и новые повороты, крохотные странные изгибы. Четыре танцовщицы сплетают своими телами «колыбель для кошки», волна кордебалета движется на героя как при крайне замедленной съемке, время спектакля то летит вскачь, то томительно тянется. Хлебников говорит, что его спектакль — о времени (потому «Песок»), и вот это ровно тот случай, когда хореографу удается передать именно чувство сиюминутности и вечности одновременно. Кажется, из всей «начинающей» компании у Хлебникова наибольший потенциал. (Но — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.)

ДО СВИДАНИЯ?

В первом вечере компанию «Павильону Армиды» составили «Венгерские танцы» Брамса в постановке Антона Пимонова и «Sextus Propertius» Алексея Сысоева, где хореографом был Вячеслав Самодуров. Одноактный балет Пимонова — спектакль качественный и изящный, при этом новых знаний о хореографе не добавляющий: Пимонов (выпускник АРБ 1999 года, класс Юрия Умрихина), что третий год возглавляет балетную труппу Пермской оперы и ведет сложный диалог с ветеранами пермского балета (те считают, что в репертуаре мало сюжетных и многоактных спектаклей), на чужой сцене позволяет себе просто вязать быстрые кружева, не задумываясь о сложных концепциях и балансе сил. В предыдущем своем спектакле на музыку Брамса, «Brahms party», он устраивал беспечный мальчишник; теперь в композиции заняты и танцовщицы, и спектакль наполнился быстрым флиртом и тайными усмешками — но без каких-либо демонических страстей. А в давно планировавшемся и неожиданно для публики ставшем прощальным спектакле Вячеслава Самодурова (АРБ-1992, класс Селюцкого) «Sextus Propertius» хореограф дает партии артистам, с которыми сотрудничал во время своего пребывания на посту худрука, — и на первый план выходят Елена Воробьева и Арсентий Лазарев. (Уже после премьеры стало известно, что последний покинул Екатеринбург и присоединился к труппе Большого в статусе солиста.) Тексты римского поэта Секста Проперция служили вдохновением для музыки, заказанной Алексею Сысоеву, и их воспроизводит хор. Но на сюжете элегии римлянина никак не сказываются — сюжета попросту нет. Точнее, сюжетом становится ритм: значимым инструментом выступают механические пишущие машинки (их перед премьерой театр собирал у жителей города), и под их воинственный треск танцуют одиннадцать артистов. Они сами — ритм; они ему принадлежат; работает чистая виртуозность. Вот тут и понимаешь, как за двенадцать лет вырос уровень труппы. Вся эта дюжина лет — с успехами, со вспыхивающими сомнениями, с романами, обидами, золотомасочными торжествами — пролетает в одноактном балете. Одна эпоха заканчивается, начинается другая. Но вот что важно, если думать не только о счастливой балетной участи Екатеринбурга, но и о развитии хореографии в стране в целом: у этого уральского города есть шанс стать следующим «гнездом хореографов» — вслед за Мариинкой. Они называют себя «танц-артелью», компанией профессионалов. Мы назовем — новой волной. Она на подходе.

Июнь 2023 г.

Комментарии (0)