Е. Водолазкин. «Лавр».

Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Алексей Вотяков, художники Алексей Вотяков, Вячеслав Виданов

«Лавр» Евгения Водолазкина — один из самых знаковых романов отечественной литературы последних лет, имеющий уже несколько сценических интерпретаций («Лавр» Б. Павловича в Театре «На Литейном» в Санкт-Петербурге, «Лавр» Э. Боякова во МХАТе им. Горького в Москве). В третьем спектакле, поставленном Алексеем Вотяковым в Магнитогорском театре драмы, пожалуй, бережнее всего сохранен авторский текст, совершена попытка поставить роман во всем его объеме.

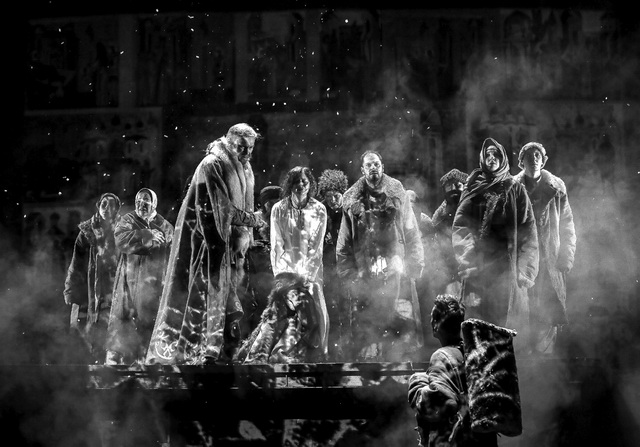

История Арсения-Устина-Амвросия-Лавра заключена здесь в псевдонаучную рамку: спектакль начинается с конференции, посвященной теме юродства Христа ради и современному бытованию феномена. Нам и рассказывают об основных трактовках юродства — звучат цитаты из А. Панченко, Д. Лихачева, С. Иванова, и иронизируют над современными юродивыми — так, в конференции участвует актер Петр Мармонов, прототип которого легко угадать по созвучию — это Петр Мамонов. Именно он предлагает не рассуждать, а играть… И пока на экране «ученые» рассуждают о типологической близости юродства и священных клоунов, в открытом приеме актеры накладывают грим, на современные костюмы набрасывают полушубки, льняные рубахи, становясь на наших глазах средневековым народом. Этот простой ход подчеркивает близость актерства и юродства — их демонстративный, площадной характер. Мнимое безумие — ролевая модель, принятая юродивым на себя добровольно, сущность актерства — всегда на виду, всегда «примерка» на себя образа другого.

Параллель, точно схваченная Вотяковым, позволяет не только показать множество жизней, проживаемых человеком (в романе от рождения мальчика Арсения до смерти отшельника Лавра, у актеров — ежедневное рождение и умирание на сцене персонажей), но и особенность времени, свойственную прозе Водолазкина, подхваченную из средневекового его ощущения. Если для современного человека время линейно, то для средневекового — спирально. Как замечает сам Водолазкин: «Очевидно, в качестве компромиссной фигуры здесь следует рассматривать спираль, отражающую хронографический тип истории, который в равной степени касается времени и вечности, повторяемости и неповторимости»1. Человек в средневековой концепции времени физически находится в рамках земного (линейного) времени, но дух его соприкасается с вечностью как атрибутом божественного существования. Идея всевременности и вневременности всего сущего — ключевая и для сценической интерпретации Алексея Вотякова. Человек в ней не равен себе — жизнь его длится и длится в разных ролевых проявлениях (Арсений становится Устином, Амвросием, Лавром; Юрий Дуванов блистательно играет псковского юродивого Фому, и его же мы видим в образе отца Никандра; Надежда Лаврова начинает спектакль как ведущая конференции, потом становится настоятельницей монастыря и, наконец, смешным братом Гуго — физические превращения не зависят ни от времени, ни от гендера — дух живет вечно).

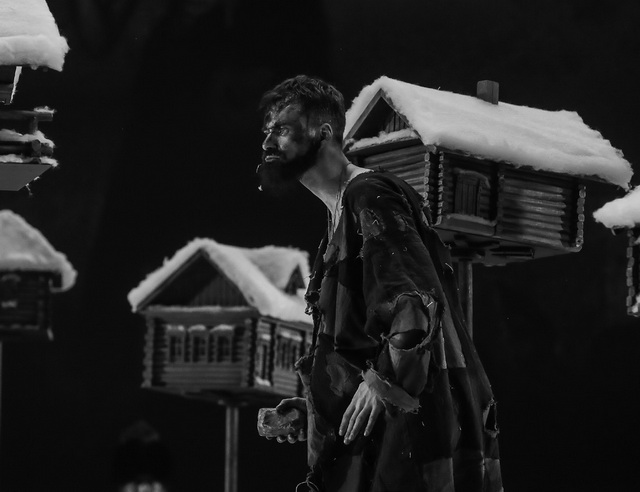

На сцене — большой деревянный помост, одновременно служащий и столом для конференции, и сценой для актеров, и площадью, на которой подвиг юродства совершается. Конференция завершается, актеры становятся средневековой толпой, а на сцене поднимается большой холст с изображением полунагого святого — таким мы увидим Лавра (Иван Погорелов), а на экране, расположенном на арьерсцене, — анимированные клейма. Художники (Алексей Вотяков, Вячеслав Виданов) воссоздают композицию житийной иконы, в центре которой находится сам святой, а вокруг — сюжеты из его жития. Клейма будут меняться на протяжении всего спектакля по ходу развития действия: каждая сцена — новый эпизод из жизни Лавра, запечатленный в иконописи. Мы видим последовательность событий — от рождения до смерти через круги символических возвращений. Встреча с Устиной (Евгения Елагина) и гибель ее и ребенка при родах, спасение Ксении (Алла Вотякова) и ее сына Сильвестра от болезни, встреча с Лаурой (Дарья Спиридоненко), спасение Анастасии (Лилия Мусина) и рождение ее ребенка — рифмуются, становятся опорными точками, по которым движется житие Лавра. Он проходит не земной путь: рождение — жизнь — смерть, а путь духовный: грех — покаяние — искупление.

Вотяков застраивает спираль «неисторического жития» Лавра с затакта — первой потери, с которой он сталкивается в жизни, — потери матери (Анна Дашук), уходящей в небытие под отчаянные крики маленького сына Арсения «Мама!». Позже смерть деда Христофора (Сергей Меледин) — познание одиночества и отсутствия страха. При встрече с Устиной Арсений говорит: «Мне теперь ничего не страшно», — но обретает новую привязанность в лице пришедшей в его дом незнакомки и их нерожденного ребенка. Мрачный, темный свет, заливающий пространство, сменяется теплым и ярким вертикальным лучом (художник по свету Андрей Абрамов) в момент первой близости Арсенияи Устины, когда они робко, почти по-детски прикасаются друг к другу, обретая любовь как проявление божественного в земном бытии.

Грех Арсения — его самонадеянность, решение сохранить отношения с Устиной в тайне, приводящие к трагической ее гибели и мертворождению их сына. Эпизод родов выстроен подробно: на поднятом под углом помосте лежит Устина, накрытая длинной простыней, тянущейся до края сцены, а по нему мечется в отчаянии Арсений — наклонная конструкция создает актеру физические препятствия, помогая найти и правильное психическое самочувствие, — он падает, скатывается, скользит, но вновь и вновь поднимается к Устине, пытаясь вырвать из ее рук соломенную куклу, символизирующую младенца. Доведенный до отчаяния, понимающий, что не справляется, осознающий свое бессилие, Арсений падает на колени и истошно кричит так же, как кричал ребенком, когда умирала мать, глядя вверх — к небу ли, к Богу, к несправедливому мирозданию.

Н. Ростова так описывает символический путь юродивого: «Мир ловит человека, привязывает к себе его душу и тело, заставляет его хотеть, надеяться и мечтать. Но человек хочет одного, а у него получается другое, он уповает на лучшее, а имеет худшее, надежды человека терпят крах и вселяют в душу тоску. Вот этот факт разрыва между человеческими стремлениями и их осуществлением позволяет нам говорить о том, что мир как бы смеется над человеком, манит его и разыгрывает, никогда не давая желанное»2. В трагический зазор между желаемым и действительным попадает и Арсений: он сидит у края простыни, залитой красной кровью (видеопроекция), сжимая в руках мертвого младенца-куклу, — то, о чем мечталось, обернулось горем, которое не поправить. «Ты думаешь: всем, что тебе было дорого, теперь владеет смерть. Но ты ошибаешься. <…> Тебе кажется, что у жизни не осталось для тебя ничего существенного, и ты не видишь в ней смысла. Но именно сейчас в твоей жизни открылся величайший смысл, какого не было прежде. <…> …Потому что там, где она сейчас, нет уже. И еще нет. И нет времени, а есть бесконечная милость Божия…» — говорит Арсению отец Никандр, обнимая его под проливным дождем (капли воды спадают сверху вниз практически по всему периметру сцены, создавая эффект настоящего ливня, поддержанного раскатистыми звуками грома), который как бы омывает Арсения, стирает его старую греховную оболочку. Так начинается вневременное становление Арсения-Устина-Амвросия-Лавра: его отречение от собственной жизни, имени, тела во имя спасения души Устины и искупления собственного греха — духовный путь покаяния.

«Ненастоящность» мира, его ложная, притворная природа подчеркивается в спектакле через основную сюжетную линию, когда Арсений, уже нарекшийся Устином, встречает Ксению. Чумной мор, забирающий жизни одну за другой, решен через красивый и очень точный пластический этюд (режиссер по пластике Мария Грейф). Люди, одетые в теплые полушубки, стоят кругом, держась за руки и слегка раскачиваясь. Внутри этого печального хоровода мечется Устин, подбегая то к одному, то к другому человеку, но помочь им он не в силах: люди падают в круг, а их полушубки остаются висеть уже пустые, лишенные жизни — осязаемого человеческого тела. Встреча с Ксенией и ее сыном, которым грозит смерть от мора, — повторение, но не единичное событие, а лишь подобие встречи с Устиной. Такие случаются на каждом витке жизни Арсения, в каждой новой его «роли» (после еще и Лаура, больная проказой). Уникальной станет лишь последняя встреча с Анастасией, возвращающая старца Лавра к началу пути, вынуждающая вновь столкнуться с самым страшным для него — родами, но на этот раз прошедшими удачно, ведь он смог отринуть гордыню и попросить помощи, получив прощение и возможность отойти в мир иной, преодолев смерть как явление, присущее земной жизни. В финальной сцене Лавр, лежащий на помосте, как когда-то Устина, встает и разобла-чается, снимая свой костюм и бороду: и вот он уже не старец, а вновь Арсений — юный и крепкий. Он идет в глубину сцены под песнопение из Песни Песней: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь…» (композитор Владимир Подгорбунских, музыкальный руководитель Антон Масленников), где в луче света ждет его Устина — вечно молодая и вечно живая.

Игры со временем и проверки мира на его истинность заключены и в приемах, унаследованных от самого романа: периодически герои пьют святую воду из пластиковых бутылочек с этикеткой «Святой источник»; смешиваются речевые характеристики — лингвистические конструкции то древнерусские, то современные; откровенно бутафорские рыбы сочетаются с настоящими лепешками, а реальный дождь — с реками из черных мешков для мусора — сценический мир играет со зрителями, претендуя то на первичность реальности, то на ее ничем не прикрытую ложность. По действию расставлены шутки, напоминающие зрителю, что мир, выстроенный на сцене, лишь притворяется настоящим: так, одна из толпы легко превращается в корову, как бы играя этюд «я — животное» (Анастасия Калинникова), разбойник на дороге (Евгений Браженков) вдруг вставляет крепкое словцо в свою речь, а Надежда Лаврова в образе брата Гуго простодушно говорит: «Вы просили играть, я и играю!» С линиями Надежды Лавровой, играющей и настоятельницу монастыря, и брата Гуго, и Юрия Дуванова — псковского юродивого Фомы — связана подавляющая удельная масса юмора в трехчасовом сценическом полотне Вотякова. Легкость актерского существования, способность не забывать себя в роли, а всегда держать во внимании «Я-существование» и первую неигровую реальность, виртуозное владение характерностью и юмором, присущие обоим артистам, оттеняют серьезность темы, пафос основной сюжетной линии, позволяя протягивать и заданную в самом начале режиссерскую мысль о параллели юродства и актерства.

«Лавр» — большой и красивый спектакль, вмещающий в три с лишним часа сценического времени то, что, кажется, вместить в него просто невозможно. Это и идея русскости и русского, вечности и времени, жизни и смерти, любви и ненависти, земного и божественного. Вотяков занят серьезным и глубоким исследованием не столько даже юродства, сколько времени и его природы — и эта тема звучит с новой актуальностью в реальном мире, где концептуально меняется ощущение времени, вновь приобретающего спиралевидную форму: все повторяется и возвращается. Желаемое не совпадает с действительным, любое явление, претендующее на истину, не может быть ни подтверждено, ни опровергнуто: человек вновь и вновь попадает в ловушку насмехающегося мира, застревая в вечности между «всегда» и «никогда».

Июнь 2023 г.

1 Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV веков). СПб.: Изд-во «Пушкинский дом», 2008. С. 95.

2 Ростова Н. Н. Человек обратной перспективы. М.: МГИУ, 2008. С. 21.

Комментарии (0)