Марина Дмитревская Иван, начнем с вопроса, неизбежного при начале разговора с «династийным» человеком… В вас, в вашей индивидуальности фантастическим образом переплетены папа и мама: Николай Николаевич Волков, кумир нашей юности, стоящий в ряду с Юрским и Дрейденом, протагонист театра Эфроса, — и Ольга Владимировна Волкова, легендарная ленинградская травести «нашего, только нашего» ТЮЗа, эксцентрическая клоунесса, звезда Театра Комедии и БДТ… Переплетены психофизически, индивидуальности обоих как бы мерцают в вас. Из зала вы очень похожи на папу, но видно, как инкрустирована мама… Очень разные, они сплелись в вас — очевидно, как драматический театр и клоунада (вы занимались и тем и другим). Вы вообще видели папины роли?

Иван Волков Да, мне чудом повезло, уже поздно, в начале 90-х на Эфросовском фестивале в Театре на Литейном я видел восстановленную «Женитьбу», потом роли в Маяковке и еще «Железный класс», который они играли с мамой и Юрским (все, кого вы перечислили, — мои любимые артисты, плюс Олег Иванович Борисов).

Дмитревская Вы как-то ощущаете в себе папу и маму? И кого больше?

Волков Буквально — нет. Но один раз мой брат Коля Волков снимал во ВГИКе свою дипломную работу. И мы с Митей Волковым — другим братом — играли «В ожидании Годо». И когда я посмотрел материал, я увидел, как пластически и физически похож на папу брат Митя. Но вдвоем мы просто давали папу с голографическим эффектом. Да, походка, говорят, у меня похожа, и расслабленность, и манера посмотреть-подумать… А темперамент включается мамин (папа не работал такими скоростями).

Дмитревская Юрский когда-то на этом самом фестивале рассказывал о том, как впервые попал на репетицию к Эфросу. «…Этот кокетливый стиль хождения с ролями, с полуопущенными руками, с легким жестом приближения роли к глазам, эта расслабленность казались мне повтором спектакля, который уже прошел раз сто, а теперь нужно его возобновить, и все немножечко скучноваты, никто не делает никаких замечаний. Нашим стилем было прежде всего общение: „я вижу, я слышу и уж обязательно — в данную минуту“. Это — один из основополагающих принципов, как и то, что со второй репетиции надо знать текст.

Они тоже знали текст, но это держание роли в руке было спасением в том смысле, что „я не играю, я только говорю текст“, вот вам одна только интонация, и именно к ней Эфрос привязывался и говорил, не вглядываясь в актера: „Вот это не надо, не надо…“ Нежесткость конструкции, слабость, которая на спектакле превращалась в необыкновенную силу». Товстоногов учил их рисовать собою в пространстве сцены, эфросовцы играли джаз. Вы, так пластически похожий на своего отца этой текучестью, расслабленностью, задумчивостью, играете в театре Рощина, который тоже рассчитан на рисование в пространстве сцены. Рисуют и рисуют, рисуют и рисуют…

Волков А в этом мне очень помог в работе Алексей Александрович Левинский с его увлечением биомеханикой…

Дмитревская Начнем тогда по порядку. Какие самые первые ваши театральные впечатления?

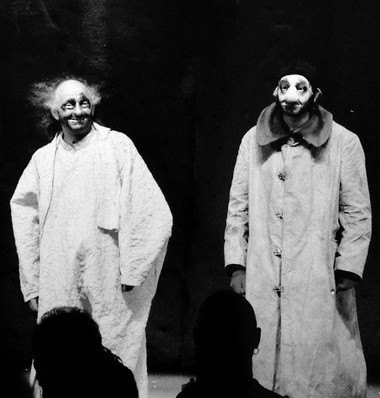

Волков У меня все, конечно, началось через призму закулисья БДТ, где я очень любил пропадать в цехах, варился там, и до сих пор в театре цеховая часть мне доставляет удовольствие большее, чем актерская. А если о спектаклях, то, наверное, это ТЮЗ и БДТ, «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе», например, или Евгений Лебедев — Крутицкий в спектакле Товстоногова «На всякого мудреца довольно простоты». Но самое сильное именно театральное впечатление — это, как ни странно, уже в институте, на малой сцене МХТ «Смертельный номер», поставленный Владимиром Машковым. Играли Андрей Панин, Андрей Смоляков и Виталий Егоров. Белый, черный, рыжий — история про клоуна, который раздваивался, растраивался… Мы ходили курсом — и нас пришибло, даже отпало желание что-то делать дальше, потому что мы так не сможем. Опять-таки «Лицедеи»…

Дмитревская Вы пошли к Славе Полунину в «Сноу шоу» сразу после окончания института?

Волков Практически да. В 1997 году окончил, в 1998-м поехал к нему в прямом и переносном смысле «на свет». Это были мамины тайные тропы, она же любит организовывать, все устроила она. Слава искал себе дубль — играть Желтого, они давно хотели поработать вместе с мамой, и она взяла меня с собой в Канаду. Я приехал, смотрел, открыв рот, и тут Слава сказал: поучи свет. Я посидел-понаблюдал, примерно что-то понял, уехал, а через месяц-полтора Слава звонит: приезжай в Норвегию, будешь вести спектакль. Это его авантюристский характер. У меня не было опыта проведения, но я полетел и как-то с ошибками, но провел спектакль. И остался. Делал развеску, писал планы, вел по свету спектакли. У Славы такой способ: сначала ты входишь техником на сцену, свет или на звук, а потом начинаешь потихонечку переползать в творческую часть. Я, помню, в гриме Зеленого вел свет, а в антракте он позволял мне сделать проходку по партеру. Еще не было такой вакханалии Зеленых, как сейчас, было всего три артиста: Желтый-Слава, маленький Зеленый — его жена Лена, Фудзи, и основной Зеленый — бразильянка Анжела. Это сейчас их огромное количество…

Дмитревская Ваня, что дал опыт у Славы?

Волков У меня после ГИТИСа была такая жажда клоунады! В ГИТИСе мне объяснили, что я как личность и как профессионал — ноль, объяснили — как надо, я это понимал, но у меня не было никакого инструментария. Мы пытались студентами играть Достоевского, ничего не понимая, не имея «нано-мышц», как я это называю, ощущая только беспомощность. Плюс нам запрещали всякую результативность. Только процесс! На самом деле школа Бородина — очень серьезный фундамент, на котором дальше надо строить, нарабатывать, лепить себя. Эта школа прививает огромную самодисциплину и подробность по части внутреннего обоснования. И у меня был страх выйти на сцену необеспеченным. А необеспеченным я чувствовал себя всегда. Азарт был только в этюдах (и самостоятельных отрывках, где можно было «оторваться»). С однокурсником Колей Рощиным мы тогда сделали «Пчеловодов», придумали хулиганский этюд (это не запрещалось) о солдате, который сидит в воронке, слышен гул, у него дырка в спине, он уже давно умер, но кричит по оборванному телефону: «Сосна, сосна!» Но вот Рощин велит: начинай! Я сижу минут сорок и не могу начать, не могу это оправдать. Я чувствовал, что это ненатурально, не обеспечено. Или делали с Бородиным «Тень». И я придумал, что у моего Ученого такие специальные иллюзорные, условно розовые, очки. И когда я их срывал — мне казалось, что Тень перестанет существовать. А она оставалась. И я не мог реализовать изнутри собственную придумку, она была слишком результативной. А когда я попал к Полунину — там как раз была школа «лети вперед ногами», иди и делай. Сидишь в ресторане с друзьями — давай, делай, включайся сразу, на репетиции — иди и делай. Что? Как? Как идти необеспеченному? Зачем? Там этого ничего нет, там учат сразу включаться. Это дало мне и тело, и выразительные средства, мне хотелось соединить клоунаду с основами драматической школы, чтоб одно дополняло другое. И вот только к 50-летию это начинает как-то осуществляться.

Дмитревская А почему вы ушли из шоу?

Волков Обратная история. Я полностью окунулся в ту жизнь, играл Желтого (в очередь с моими партнерами Онофрио Колуччи и Робертом Саральповым) по два спектакля в день, Слава сидел в зале, писал замечания… В какой-то момент я понял, что теряю навыки драматического: могу кривляться, хлопотать лицом. И появился страх. Конечно, быть дублером Славы почетно, но какая перспектива? А тут возникло приглашение от Галины Борисовны Волчек на ввод в «Три сестры», играть Андрея Прозорова, я зацепился за это, чтобы немножко вспомнить драматический театр, совмещал «Современник» и Полунина. Но к клоунской истории по-настоящему я был не очень готов. Если погружаться в ту жизнь — то честно, а это (почти) цыганский, отшельнический образ жизни, семья, готовая к кочевью… Драматическому актеру в качестве основы, двигателя важен конфликт, поиск болевых точек, а у Славы ощущение праздника, игры, легкости, и драматическая «загруженность» только парализует. В связи с этим на Желтой Мельнице всегда особенная дисциплина — нытье и разговоры о проблемах не поддерживаются. Некоторое время мне удавалось совмещать, проходя небольшие адаптационные периоды, но потом стало понятно, что придется делать выбор.

Дмитревская Да, Слава отгораживается от реальности и проблем… Не знаю, как сейчас, но даже во время пандемии было так. Он удит рыбу и не хочет слышать, что Принцесса умирает.

Волков Я видел, как пару раз он включался в эти темы. Мне кажется, что он прекрасно все слышит и чувствует, но понимает, что если начнет погружаться, то это его просто разрушит, он не сможет работать.

Дмитревская Сейчас хочется быть похожим на него хотя бы в этом, но не выходит, не «обеспечено» привычкой… И вот вы качались на качелях «драматический театр — и клоунада». Это понятно. А в каком соотношении были музыка и театр (вы сделали как композитор десятки фильмов и спектаклей)?

Волков Это тоже было параллельное движение. Я ведь вообще учился плохо, с третьего класса — в Капелле, куда привела меня мама (был я вроде музыкальный). Но мои одноклассники играли за шестой класс музыкальной школы, а я за первый. Помпезные экзамены, комиссия, ты должен выйти, поклониться… Все нервничают, руки держат в варежках, мама и мне надевает варежки, а я говорю: «Мама, убери». Они-то играли Чайковского, а я бирюльки Майкопара, какие варежки! «Помогли» и педагоги, намекавшие, что я тут напрасно. И я сломался, после 8 класса перешел на актерский в Римского-Корсакова и забыл о музыке — как страшный сон. Вернулся к этому в студенчестве: на курсе всегда надо подыграть кому-то. А еще меня увлекали компьютеры, их возможность имитировать звуки живых инструментов. На курсе мы делали русский водевиль — и туда я написал первую музыку. А дальше, конечно, преодолевая комплекс самозванца, в 2000 году написал Коле Рощину музыку к «Королю-оленю» в РАМТе. Дальше, благодаря знакомству с Максимом Коростышевским, я написал музыку к фильму «Игра в модерн», хотя чуть не умер: сольфеджио-то на элементарном уровне… Композиторскую деятельность в моих глазах оправдывало только одно — она была прикладной относительно спектакля, который мы делали. Я не композитор в классическом понимании, я не способен сесть и написать что-то просто так, для меня то, чем я занимаюсь, — это, скорее, звукорежиссура. До сих пор мы вместе с режиссером работаем над музыкальной драматургией, над пониманием, какая нужна музыка, где она нужна, а где нет.

Дмитревская А кто ваш любимый музыкальный исполнитель?

Волков Горовиц. Гульд.

Дмитревская А музыка?

Волков Моя подпорка — что-то из барочной музыки. Бах, Вивальди, Самуэль Шейдт. Чтобы собраться к спектаклю, запускаю что-то такое — с золотым сечением. А под настроение слушаю разное.

Дмитревская И вот, Иван, вы возникли в нашем пространстве как драматический актер. Возникли довольно поздно… Про ваши студийные эксперименты с Рощиным мы слышали, но не видели, а тут сразу раз — и выдающийся Сирано.

Волков Да, поздно, но я не уверен, что кто-либо впечатлился бы мною в мою студенческую пору или когда мне было тридцать лет. Во-первых, мы с Рощиным очень долго, в течение многих лет отдавали себя настоящей лабораторной работе. И было полное ощущение, что никому, кроме нас, это не нужно. Мы собирали спектакль, нанимали машину, приезжали, играли, приходили пять-шесть приглашенных, смотрели, мы всю ночь размонтировали, скатывали половики — и было полное ощущение бессмысленного существования. Недавно мне вручали премию «Фигаро», и Андрей Могучий вспомнил, как видел нас когда-то на фестивале в Берлине, где наша творческая группа называлась «Сизифов труд». Мы мучительно выпускали интересные вещи, играли несколько раз — и все глохло. По разным причинам. Единственный спектакль, в который мы наигрались, — «Пчеловоды»: его подхватили французы, мы ездили по разным городам. А потом у меня настал серьезный возрастной и профессиональный кризис. Как-то мы играли спектакль «Бог» по текстам Беккета с намешанным туда Кришнамурти, я готовился выйти, стою — и вдруг за пять секунд до реплики у меня пульс, наверное, триста, шок такой, потом спад, полный трезвяк, я все вижу, слышу, но чувствую, что пробки перегорели, играть не хочется и нечем. Это отвратительное ощущение, не совместимое ни с чем. Стою и понимаю — я не хочу этим заниматься. И лет на шесть я ушел из театра, занимался из проекта в проект только музыкой и слегка поддерживал форму в «Вишневом саде» Вадима Дубровицкого. Коле Рощину я писал музыку в александринские спектакли. Потом он позвал меня на «Сирано». Я устроил дома голосование: кто за то, чтобы я на год уехал? Надеялся переложить ответственность на других, думал, что хоть кто-то один проголосует против, но все радостно оказались за. К этому времени что-то перекипело, переварилось, наверное.

Дмитревская Вы сильно зависите от партнера?

Волков Уже не очень, не так, как раньше, но партнер для меня очень важен. Это для меня важная часть разговора, говорить через партнера всегда лучше.

Дмитревская А от зала зависите?

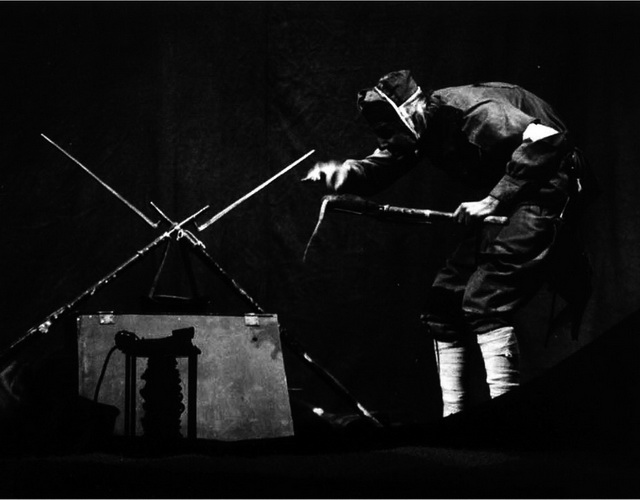

Волков Всегда. То есть я выучен тому, чтобы не зависеть от реакции зала, но завишу, и не зависеть невозможно. Вот Слава Полунин, он прямо задействует зал, он с ним играет, как с партнером. Хотя это другой театр, другой принцип… Слава считает, что как только актер появляется на сцене — зритель сразу говорит «да» или «нет». Как в отношениях. Ты видишь человека и сразу говоришь «да» или «нет». Это потом начинаются сложности, а важна первая реакция. Я помню, когда мы в очередь играли Желтого, Слава запрещал использовать детали. У Желтого есть долгая проходка мелким шагом с чемоданом, он ползет и в какой-то момент быстро смотрит на часы. И всегда зритель реагирует. Гэг. И Слава запрещал смотреть на часы, лишал гэгов, объяснял: вы должны в качестве учебы пройти спектакль насквозь без нюансов, по прямой. В какой-то момент он посадил нас в зал и сказал: теперь вы смотрите, а я сыграю. В зале сидели подростки, трудно собрать внимание, они визжат, орут. Пока до середины дойдешь — измучаешься. Потом успокаиваются. И вот Слава сказал: я пойду и сыграю безо всяких нюансов. Мы стояли с партнером в конце партера, он вышел — и больше я такого никогда не видел: сидит тысячный визжащий зал, появляется Славин силуэт, вот только его нога — и зал мгновенно затыкается. В секунду. Мало того, когда он дошел до середины и повернулся — у меня был полный эффект крупного плана, хотя реально он был с палец величиной. А я видел его лицо — как крупный план на экране. Конечно, тут была энергия режиссерского показа. Но еще у Славы вообще бешеная энергетика.

Дмитревская И тут самое время поговорить о «Серотонине», где все наоборот…

Волков Да, это страшное испытание в плане «ничегонеделания», и да, в этом спектакле нельзя делать то, к чему мы все так привыкли, к чему приучен актерский организм: в этом спектакле нельзя брать внимание. Как только начинаешь брать внимание — в этой структуре ты парадоксальным образом внимание зрителей теряешь. Выпуск был — страшный сон артиста. Перед выпуском заболел Андрей Прикотенко, не было прогонов. А весь репетиционный период я читал текст по ноутбуку, все было размечено. И когда Андрей пришел после болезни 23 декабря (а 25-го премьера), он спросил меня: Ваня, а сколько это вообще идет? Повторение текста без пауз занимало у меня около трех часов! Назавтра прогон занял 2.30, и накануне премьеры ночью я срочно сокращал текст. К тому же вообще я учу текст в прогоне, когда начинает вырабатываться вся эта эмоциональная вязь. А их не было! На премьере — паническое ощущение, что меня, ничем не обеспеченного, посадили заниматься каким-то художественным словом, да еще выперли на первый план… Была уверенность, что всем скучно, что ничего не держу, хотелось улепетнуть, сбежать. А выяснилось, что это работает, и это меня тогда поразило. Андрей, конечно, удивительным образом собрал эту историю из элементов меня самого, да еще подкрепил постановочно очень точным отбором видео, музыки, света.

Дмитревская Это потому, что актеры мало о себе знают. Вообще, чем больше актер хочет быть невидимым — тем больше он виден. Меня научил этому когда-то давно спектакль Анатолия Праудина «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии». Они делали это раннехристианское житие с замечательной актрисой Светланой Замараевой. И у нее там практически не было никакого текста — она только где-то в углу, почти спиной к залу, тихонько читала Евангелие. Замараева была прима, и уж что-что, а брать огромный зал ТЮЗа умела. Но тут смирение актерское и персонажное были уравнены и содержательны. Она до этого пожила три недели послушницей в монастыре и принесла это «экспедиционное» самочувствие на сцену, как бы умаление себя. Бродили центурионы в латах, что-то громыхало, а смотрели все только на молчащую Замараеву. И этот внутренний покой был абсолютно обеспечен. В «Серотонине» как бы актерская пассивность и пассивность персонажа тоже друг друга поддерживают, в этом весь смысл и эффект.

Волков Я тогда не думал про это, а Андрей говорил: «Ты как будто сидишь в теплой ванне. Вот насколько тебе приходят мысли — настолько и затрачивайся».

Дмитревская Сейчас контекст сам приходит в какие-то спектакли, а в какие-то нет. Вот пришел в «Сирано» — и спектакль закрыли по тупому зрительскому доносу (доносы же тоже контекст), просто картина Репина «Не звали». В «Сирано» если и есть какое-то оскорбление армии, то французской XVII века, а герой ваш вообще-то служит в ФСБ, как я понимаю. А «Серотонин» вдруг кому-то кажется историей про загнивающую Европу… Я — поклонник этого спектакля Прикотенко… А что сейчас в принципе будет с театром? Его обезглавили, введена цензура, нет целеполагания… Зачем все?

Волков Наверное, чтобы люди немного побыли в иллюзии. Отогреть — это единственное, что нам осталось. И люди очень хотят этого. Я вижу даже по «Детям солнца»: зал прямо вцепляется в сцены наших разборок с Селедец — Еленой и Лакобой — Меланией, это понятно, над этим можно поржать. Часто смех даже неадекватный: они хотят простых, оторванных от реальности вещей, хотят яростного отрешения от них.

И. Волков (Андрей), Г. Фролов (Ферапонт). «Три сестры». Театр «Современник». Фото из архива И. Волкова

Дмитревская Да, по всей России аншлаги. Люди хотят эмиграции во вторую реальность. А что сейчас может быть смешно? И надо ли?

Волков Не знаю… Наверное, сейчас время абсурдистских текстов, хотя то, что мы с Рощиным любим, — абсурдный юмор — люди сейчас понимают плохо. Мы столкнулись с этим, еще когда делали «Баню» Маяковского. Мы так ржали над его текстами, а люди смотрят конкретную историю.

Дмитревская Иван, с кем из ваших героев вы больше всего совпадаете, как бы «слипаетесь»?

Волков Ни с кем. Еще в ГИТИСе в этом смысле у меня были сложности со Станиславским, с вытаскиванием персонажа из себя. С одной стороны, я всегда казался себе не до такой степени интересным, полным и соответствующим тому, что нужно на себя принять. Это только мешало, запирало: как только ты начинаешь из себя тянуть какую-то правденку — это сразу лишает всяких выразительных средств, меня просто парализует, не дает мне свободы. А дает, и много, азарт автора, то, что он пишет о своем герое. Возникает исследовательский, аналитический азарт, а уж потом — как ты можешь это органично состыковать с собой, найти созвучия с временем, сгенерировать персонажа. Вот недавно меня поразил Александр II, которого я играю в «1881».

Дмитревская Когда вы делали этот спектакль, что вы думали про русскую историю? Потому что, придуманный, сочиненный, спектакль Фокина все равно «сидит на двух стульях». Выходит, что есть два прекрасных человека, несчастных императора, но они виноваты только в том, что слушают не тех советников. И возникает очередной Победоносцев, простирает свои совиные крыла — и Россия ходит по бесконечному кругу. Но виноваты не первые лица, а исключительно вторые. Это смущает. Ну, и ничего, так уже бывало, все равно театр стоит и ложи блещут. Ничего тревожного.

Волков Там простая мысль, что Александры — это прежде всего человеки. Мой, Александр II, не был никаким либералом, боялся слова конституция… Мы придумали историю с его приступами: я вычитал, что он был астматик, и подумал, что хорошо бы было превратить это в панические атаки от беспомощности. Для меня было важно, что это человек не на своем месте, не в свое время, в страшных обстоятельствах. Царь — воспринималось сразу как проклятье, это жизнь, где каждое твое решение воспринимается в штыки. Понятно, что эта тема волнует Фокина как руководителя огромного коллектива. Другая история — любовь Александра и Юрьевской. Это была такая страсть! В течение четырнадцати лет они писали друг другу по два-три письма в день, тайно встречались. Это была эротическая история, есть воспоминания: кто-то заглянул в кабинет императора (видимо, специально не закрытый, его это хулигански заводило), а он завалил Юрьевскую прямо на столе (чуть ли не в день его гибели). Этот эротизм захотелось сделать детским, после припадка он лежит у нее на коленях — как маленький ребенок. Огромное число фактов, соединенных в одном человеке, но пробег роли слишком короток…

Дмитревская Да, они были прекрасные люди, а страну колбасило и колбасило…

Волков Конечно, во время репетиций голова работала на аналогии, и есть прямые. И непонятно, как власть никогда их не понимает. Если ты закручиваешь в одном месте — рванет в другом, и страшнее. Реформы Александра были проведены поздно, отмена крепостного права — поздно и неправильно. А история Николая I с Крымской войной и поражением России? Конечно, рифмы. Знаете, когда еще до этой войны к Крымскому хану приходил наш посол, какой-то огромный детина, — он приходил, специально нарушая этикет, в неподобающем камзоле и кривлялся, вел себя совершенно по-хамски, гопницки, давая понять, что вправе. В русской политике, где работали умные люди, аналитики, никогда ничего не предвидели хотя бы на шаг вперед. Никогда не учитывались и уроки прошлого.

Дмитревская Сейчас так страшно жить, потому что мы читали много книжек про эти механизмы. Те, кто необразован, — им не страшно, они не читали, например, «Жизнь — сапожок непарный» Тамары Петкевич, на которую донесли ее друзья, ее муж, — и не понимают драматургии раскручивания репрессий. Сейчас ситуация странная еще и потому, что мир открыт и все известно. Существуют, скажем, анонимные каналы, в которых появляются доносы, по ним закрывают спектакли, но мы же знаем, кто там пишет, легко идентифицировать лексику, приязни-неприязни, мы знаем наших коллег, с кем они, прости господи, сводят счеты, а это, увы, они, коллеги. Может, каждому русскому поколению надо это все пережить?

Волков Видимо, не только русскому. Обострено все. Мои друзья с семьями вчера поехали на дачу за город. Ночью на пороге у них появляется насквозь мокрый китаец: спасите-помогите. Его соотечественники-китайцы пытались утопить в реке за его позицию по Украине, причем на чьей стороне этот китаец, мои друзья так и не поняли. Китайцы — китайца. Бред происходящего. Вызвали участкового…

Дмитревская Да, и с разных сторон погибли второй режиссер и оператор последнего русско-украинского проекта «Битва за Севастополь»…

Волков И люди привыкают ненавидеть.

Дмитревская Во всей этой ситуации — для чего сейчас театр?

Волков Ой, не знаю… Он, конечно, ценен сиюминутной магией «здесь и сейчас». И столько времени мы этим занимаемся, нас так учили верно служить ему, идейно… А я понимаю, что эта позиция годилась для 60-х годов прошлого столетия, она не про сейчас. Это отношение служения обесценено и публикой, и самими артистами. Все страшно деградировало. И должен сойтись ряд случайных вещей, чтобы человек пришел в театр, сел, а на сцене тоже сошлись какие-то случайные вещи… и произошла эта магия. Причем с сидящим рядом может ничего не произойти.

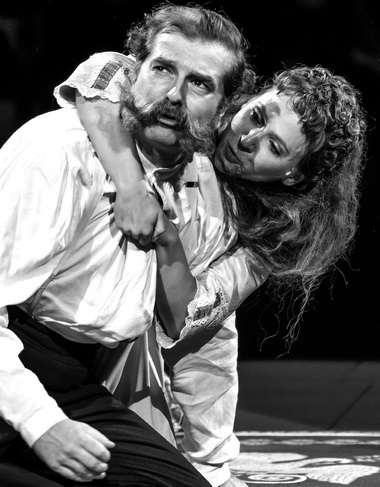

И. Волков (Александр II), А. Блинова (Е. М. Юрьевская). «Один восемь восемь один». Александринский театр. Фото В. Постнова

Дмитревская А что в планах? А что в работе?

Волков Пишу музыку к спектаклю Уланбека Баялиева «Лес» Островского в ТЮЗе. Вообще мы с Рощиным скучаем по такому этапу работы, который был у нас когда-то во Франции (мы же много чего можем: не только спектакль, но организовать какой-то культурный центр многоязычный…). Там были фантастические условия: 25 дней на подготовку спектакля и тур. Репетировали, доделывали, потом прокатывали: Нанси, Париж… Нас все хотели видеть, хотели помогать. Но это было другое время.

Май 2023 г.

Комментарии (0)