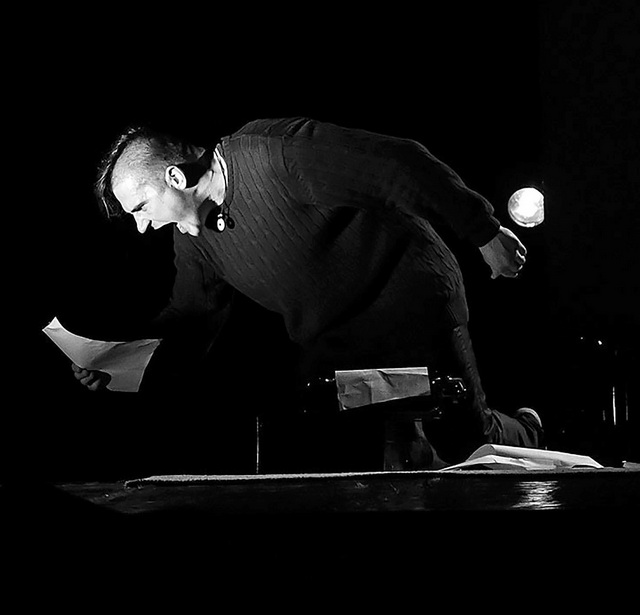

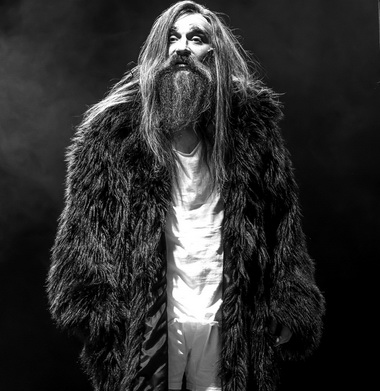

Человек на краю пропасти неузнаваем. Косматая, не стриженная годами шевелюра развевается длинными шатеновыми прядями, спадает на глаза, закрывает заросшее лицо. Борода, кажется, отросла уже чуть не до колен — неровная, всклокоченная, она мешает говорить и даже дышать. Бурая шуба-шкура накинута на голый торс, но будто вросла в кожу и столь же неряшливо космата, как прическа и борода. Пещерный человек, дух, тролль издает рык, сжимает кулаки, ступает так, что вот-вот проломит пол. Он кажется исполинским чудовищем, обладателем нечеловеческой неуправляемой силы, перед которым должен расступиться мир. Не заглядывая в программку, узнать в этом персонаже спектакля «Боркман» Ивана Труса невозможно.

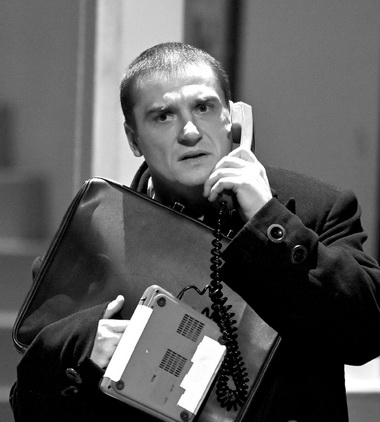

Режиссер Андрей Калинин в некотором смысле иронически замыкает круг — заглядывать в программку приходилось и три года назад на первых минутах спектакля «Товарищ Кисляков». В главной роли перед зрителем представал неведомый, но мгновенно приковывавший к себе внимание артист. «Иван Трус» стояло в программке: имя не говорило ни о чем, но актерская работа заставила запомнить его сразу же. Безо всяких заминок и прелюдий артист заявил о себе в первой же роли, словно он уже годами играл бок о бок с петербургскими корифеями, мог в течение четырех часов, не сходя со сцены, держать внимание зрителя в огромном густонаселенном спектакле и вообще всегда был в труппе Александринского театра для того, чтобы сыграть одну из главных ролей так, чтобы увидеть это стремился весь театральный Петербург. При этом послужной список артиста Труса в Северной столице невелик: наряду с незначительными вводами и работами в онлайн-спектаклях, за три сезона он сыграл четыре роли. Существенно то, что это четыре главные роли у трех разных режиссеров.

Андрей Калинин первым отдал ему роль Ипполита Григорьевича Кислякова в своем спектакле «Товарищ Кисляков», его примеру последовал Аттила Виднянский, пригласив Труса на роль Йозефа К. в спектакле «Процесс». Третьей значительной работой артиста стала роль Александра III в программном спектакле Валерия Фокина «Один восемь восемь один (1881)». Боркман — четвертая работа Труса, снова с Андреем Калининым.

Подобный вертикальный взлет — результат актерской природы Ивана Труса. Лишенный внешней фактурности, невысокий и едва ли заметный внешне, Трус умеет эту фактурность создать. В «Товарище Кислякове» он тщедушен, худ и шепотлив, в «1881» вдруг обнаруживает тяжелую августейшую поступь и зычный голос. При спорной внешней кинематографичности он ищет выразительность в способе существования на сцене: внимание держит его умение заронить интригу в развитие персонажа, показать неоднозначность человеческой начинки, глубокий драматический конфликт.

Выпускник Белорусской государственной академии искусств, Иван Трус начинал свой актерский путь в Национальном драматическом театре им. М. Горького, со временем перешел в минский Белорусский государственный молодежный театр. После добрых двух десятков ролей в столице взлет случился в провинциальном Могилевском областном драматическом театре. С 2015 по 2018 год Иван Трус сыграл целый ряд ключевых ролей в спектаклях по произведениям Толстого, Набокова, Ибсена, Ионеско, Горького, а созданный им образ Позднышева в спектакле «Крейцерова соната» удостоился Национальной театральной премии в номинации «Лучшая мужская роль». Этот период Иван Трус считает ключевым в своей актерской карьере, а встречу с режиссером Саулюсом Варнасом — важнейшей для выработки собственной тактики создания роли, которую он сам характеризует как состояние «цепного пса режиссера». Три года в провинции увенчались переходом в Национальный драматический театр им. Янки Купалы, где актер продолжил свою актерскую карьеру под руководством тогдашнего главного режиссера Николая Пинигина. Артист Трус так и остался бы локальным белорусским явлением, если бы не трагические протестные события 2020–2021 годов, на фоне которых и произошел переезд в Санкт-Петербург. Потеря белорусского театра обернулась приобретением Александринского — первая же заявленная с его участием премьера обозначила большие перспективы варяга Труса на петербургской сцене.

Однако изначально, после локдаунов и ограничений, «Товарищ Кисляков» в афише Новой сцены был котом в мешке. На излете пандемийного морока ничем особенным не выделявшийся прежде режиссер Андрей Калинин выбрал для своей четвертой постановки в Петербурге забытый роман Пантелеймона Романова. Все в этом спектакле оказывалось интригой. Многостраничный литературный материал об уродливом колорите советского быта 1930-х годов, размещение спектакля не на основной сцене, а в пространстве камерного Черного зала, назначение на главную роль неведомого никому Труса (будто в Александринке артистов нет), дуэт нового артиста с Петром Семаком. Спектакль стал событием («Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль малой формы» сезона 2021/22), а Иван Трус (номинант «Золотой маски», лауреат «Золотого софита» в номинации «Лучшая мужская роль») — открытием года.

Камерность спектакля выгодно приближала актеров к зрителю. В существовании на расстоянии вытянутой руки заметно все — движение глаз, поднятая бровь, подергивание щек, дрожание мизинца. Всем этим незамедлительно воспользовался Иван Трус — его первый выход к петербургскому зрителю демонстрировал подробность актерской работы над ролью, продуманность каждого движения его персонажа.

Ипполит Кисляков — существо, мечущееся изначально. Режиссер подсказывает ход — на старте спектакля к Кислякову выкатывается пианино, и он, пытаясь сыграть на нем мелодию, а после безуспешных попыток — и пропеть ее, в итоге просто выстукивает ритм в воздухе. Вот этот поиск своей мелодии или хотя бы собственного ритма и оказывается поиском артиста Труса в роли Кислякова. Невозможность найти нужную интонацию, взять правильную ноту пронизывает всю жизнь героя. Внутренняя рефлексия его роли выражена в пластическом рисунке. Его руки мечутся — взлетают, тут же меняют траекторию, утрачивают размах, прячутся, принужденно сдерживаются. Он вечно как бы пригибается, прячет голову в плечи.

Инсценировка романа предполагает развитие всех сюжетных линий вокруг главного героя, и ставка режиссера на исполнителя этой роли была важной для спектакля. Кисляков, намеренно спрятавший от советской власти свое призвание инженера-путейщика, служит в музее в кругу интеллигентных коллег, вынужденно прилаживается к власти в лице подхрюкивающего директора Полухина, а затем так же вынужденно жертвует им, чтобы оказаться на хорошем счету в партийной ячейке, а заодно и быть повышенным до должности замдиректора. Он услужлив с опостылевшей женой, во вкрадчивой деспотичности которой проступает его личный персонифицированный ад. Двуликость как модель поведения определяет и отношения с внезапно приехавшим другом Аркадием Незнамовым — гораздо интереснее оказывается знакомство и последующий адюльтер с его женой Тамарой.

Озарения относительно истинного положения вещей посещают Кислякова вспышками, и режиссер точно обозначает переходы от потока сознания героя к его реальным словам и поступкам за счет мгновенных световых переключений. В мыслях Кисляков против «орабочивания» и извращений советской власти, готов протестовать, помочь однокашнику, признаться другу в измене, быть честным, порядочным, уважающим свое и чужое достоинство человеком — и вот он мгновенный соглашатель, умело избегающий острых углов, заискивающий, безвольный, униженный. Интеллигентская саморефлексия здесь скорее фатум, нежели благо, потому что именно она выстилает путь к полному вырождению некогда достойного уважения человека.

«Женщина моря». Сцена из спектакля. Могилевский областной драматический театр. Фото из архива И. Труса.

Иван Трус увидел в своем герое человека забитого, робкого, неспособного на независимое суждение и остро эту свою неспособность осознающего. Андрей Калинин находит точную метафору: пафосное «Я личность! Я неповторяющаяся индивидуальность» Ипполит Кисляков произносит, натурально падая рукой в грязную чашу унитаза. Кисляков в трактовке этого спектакля — человек, тотально униженный обстоятельствами. На работе — это обстоятельства ненавистного «орабочивания», в семье — обстоятельства буквально взгромоздившейся на закорки, вечно требующей и контролирующей жены. Иван Трус играет разлагающий личность процесс поэтапного соглашательства с собственной совестью. В его начале обычная неспособность открыто высказать свое мнение, а в финале — фактическое убийство всего, что обнаруживает иезуитство собственной души.

Его переобувшийся на ходу из ботинок в сапоги Кисляков — человек заискивающий, мечущийся телом и душой, неловко взмахивающий руками, перебирающий и подбирающий, будто прошептывающий свои слова, все время будто на что-то или кого-то оглядывающийся. Широкий жест, прямой взгляд, твердый голос — это у Незнамова—Семака. А у Кислякова—Труса сплошная мельтешащая рефлексия даже в отдельных жестах и интонациях. Крах интеллигентской саморефлексии мог бы быть как-то оправдан извращенными жизненными обстоятельствами, но двуликость как жизненный принцип оказывается признаком атрофии чувств. Тамара для Кислякова такой же вожделенный объект, как случайно пробежавшая по коридору соседка. Он знает наверняка, что мужчин, в частности его самого, интересует в женщинах.

И. Трус (Позднышев). «Крейцерова соната». Могилевский областной драматический театр. Фото из архива И. Труса

К финалу дилемма преодолена — мелодию Кисляков выстукивает безо всякого пианино, и финальный поклон героя происходит уже с иезуит-ской и победной усмешкой на устах. Тяготившее и все-таки осознававшееся поначалу превращение героя в подлеца вытеснено из его сознания как мешающее жить и происходит уже только в оптике зрителя.

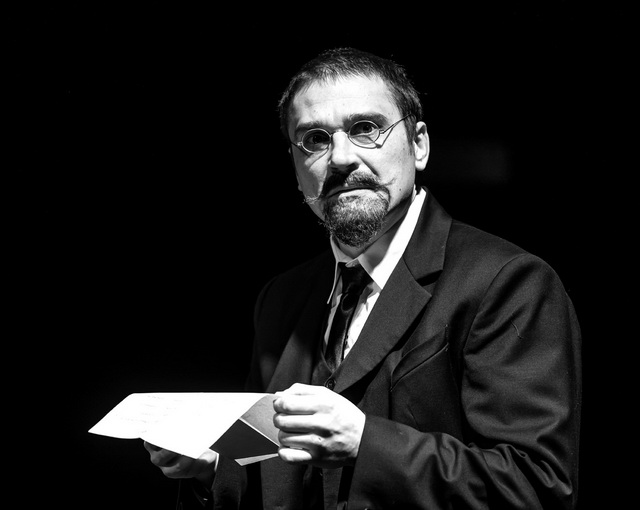

Способность к детальному проживанию и умение выстраивать внутренний монолог на сцене оказалась востребована немедленно — тонко рефлексирующий и техничный артист нужен, по большому счету, любому спектаклю. А когда в планах театра Кафка — это вообще большой подарок: ведь как поставить «Процесс», если нет стопроцентного кандидата на роль Йозефа К.? Кажется, что именно «Товарищ Кисляков» стал для Труса пропуском в густонаселенный спектакль Аттилы Виднянского. Существенная разница заключалась в том, что на этот раз осваивать пришлось не камерный Черный зал, а громадную квадратуру основной сцены Александринского театра.

И. Трус (Бруно Кречмар). «Смех в темноте». Могилевский областной драматический театр. Фото из архива И. Труса

За четыре часа спектакля Иван Трус не только ни разу не покидает планшет сцены, но в целом держит этот спектакль, как Атлант — небесный свод. Количество отведенного ему текста заставляет заподозрить немыслимое — кажется, что артист выучил наизусть весь многотрудный текст философского романа. Без единой запинки он проговаривает тонны слов, одновременно умудряясь соблюдать сценический рисунок своего персонажа с завидной органичностью.

Это нелегко, в особенности потому, что Аттила Виднянский придумал свой «Процесс» как бессистемное нагромождение — декораций, бутафории, персонажей. В тягучем, многофигурном, плотно напичканном аудиовизуальными подробностями спектакле существование Труса призвано обеспечить контрапункт. Режиссер в некотором смысле эксплуатирует способность артиста к саморефлексии, которая фактурно и смыслово должна отделить Йозефа К. от всех остальных вызывающе прямолинейных персонажей спектакля. От него требуется озвучить, буквально произнести то, что лежит на одной чаше весов: темы авторитарности высшей власти, произвола судов, унижения, морального и физического издевательства государства над личностью, абсурдности и одновременно безжалостности закона, бессмысленности борьбы с системой и ее бюрократической извращенностью. И одновременно он же, Йозеф К.—Трус, призван быть единственным оппонентом этой модели мироздания.

В этот мир, полный нелепостей и абсурда, он попадает прямиком со своей кровати — в белой пижаме и даже еще с подушкой в руках. «Agnus dei», — поет хор, и решение в целом понятно. Йозеф К., который и проснуться-то не хочет, так и льнет, стоя уже на ногах, к этой подушке, так и хочет улечься снова. Все последующее — это и сон, которому нет конца, и сон, который стал реальностью, и реальность, которую хочется сделать сном. В мире хлестких приказаний, абсурдных требований, нарастающего безумия главный герой пытается рассмотреть осколки нормы — вглядывается в окружающий мир, пытается вести содержательные диалоги, обсуждать несуразицы так, словно они нечто случайное, проходящее. Но чем дальше, тем больше сжимается Йозеф К. — его сон это уже явь, к которой он поневоле приспосабливается. Он визуально словно бы уменьшается, пригибается, но не так, как Кисляков, с полным осознанием собственной личности, а иначе, подобно человеку, теряющему нить существования. У Кислякова рефлексия выражалась в постепенном процессе соглашательства с собственной совестью. У Йозефа К. рефлексия — это постепенное погружение в безумие окружающего мира, поиск и обретение способа выживания в том, в чем жить нельзя.

Иван Трус играет добровольное растворение личности — будто одергивает свои все еще понятные «логические» порывы и жесты, пытается найти интонационное оправдание безумным словам. Протягивает руку и убирает ее, делает шаг и отступает. Так же, как в «Товарище Кислякове», он подшепетывает, будто пробует на вкус, проверяет слова, все еще не веря в реальность происходящего. Препозиция «маленького человека» во власти обстоятельств оборачивалась в «Товарище Кислякове» обретением, пусть и омерзительным с точки зрения нравственности, собственной жизненной парадигмы. Соглашательство Йозефа К. в «Процессе» иного качества — оно напоминает осознанно приобретаемое юродство в качестве единственно возможной формы протеста.

Несмотря на разветвленность мизансценического рисунка спектакля, кажется, что Йозеф К. всегда на авансцене. Единственное, что ему остается, — это проживать весь этот сомнамбулический сон лицом к зрителю, спиной к творящемуся абсурду, будто вжавшись в себя (ближе к середине он надевает свое пальто, которое оказывается ему непомерно велико). И вот так, уменьшаясь в росте, он оказывается тем, кто апеллирует к здравому смыслу, ищет его, теряя силы, срываясь в слезы и отчаиваясь.

И. Трус (Александр III), В. Алексеева (Мария Федоровна). «Один восемь восемь один». Александринский театр. Фото В. Постнова

В длинной веренице действующих лиц спектакля от Судьи до Фройляйн Бюрстнер и Священника он единственный не декламирует, не констатирует, не язвит, не насмехается. Его роль лишена плакатности и гротеска этого «Процесса». Он мечется и кружит, вслушивается в речи своих оппонентов, заглядывает им в глаза, мучительно пытаясь разглядеть в их пластике, костюме, взгляде, расслышать в их словах нечто сопрягающееся со своим понятием о естественности, человечности, любви к ближнему и, да, свободе личности. И до самого конца, уже шепотом и из последних сил он пытается возражать: «Я не согласен!» Он борется против перспективы быть объявленным глупым безумцем и в борьбе только глубже погружается в окружающий морок и ядовитый абсурд. Агнец обречен сгинуть в мире вычурной бутафории и картонных персонажей и умирает в корчах на авансцене под напряженные органно-хоровые раскаты… Вырваться из этого мира наслоившейся фантасмагории невозможно.

После Ипполита Кислякова и Йозефа К. Ивана Труса можно было бы записать в главные неврастеники александринской сцены, но в следующей своей роли Александра III он обнаружил совершенно иную стать. «Один восемь восемь один» выстроен на дуэте двух премьеров — Ивана Труса и Ивана Волкова в ролях двух Александров — российских императоров.

Валерий Фокин придумывает свой спектакль в пространстве цирка. Персонажи по очереди оказываются в круглом манеже истории, а императоры взирают на него до поры до времени из царской ложи или из зрительских рядов.

Рядом с игривым фатализмом готовящегося к быстрой смерти Александра II Ивана Волкова Иван Трус в роли Александра III — это человек-скала. Тяжелая поступь, взгляд исподлобья, скупость пластического и интонационного решения роли будто восходят к известному эпизоду из жизни его персонажа: во время крушения поезда император удержал на себе крышу вагона и спас тем самым свое семейство. Персонаж Труса таит в себе ту самую недюжинную силу — сразу после взрыва, уносящего жизнь отца, он появляется на сцене с огромной, тяжелой и бесконечной, как сама Россия, мантией за плечами, которая вдруг оказывается частью его мундира. В его позе у накрытого простыней тела отца и горе сына, и стоическое принятие судьбы в то время, как в зал летят листовки с призывами свергнуть царя. Александр III в исполнении Ивана Труса с подчиненными резок и нетерпелив, властен и принципиален. Металл в голосе, повелевающий жест, уверенность и точность движений здесь — лишь часть огранки роли. Нерешительность, сомнение, страх этот царь испытывает и показывает только наедине с самим собой: грузно опирается на стол от тяжести решений, сворачивается в своем кресле от внутреннего холода. В том, как он сидит и молча наблюдает «весь этот цирк» в государстве российском, есть и его позиция, и приговор. Изменить ничего невозможно, но ношу надо держать и нести.

Собственно, именно в этой роли Иван Трус обнаружил важное актерское качество — обретать фактурность согласно замыслу режиссера. В императорском мундире он вдруг прибавил в росте, стал шире в плечах, а главное, оказался способен создавать образы целостных, погруженных в глубокий драматический конфликт личностей безо всяких трепыханий «маленького» человека.

Боркман — хронологически последняя роль Труса — фактически гипертрофирует эти актерские качества до предела. Примат режиссерского решения очевиден с первых минут: визуальный образ персонажа обеспечивает и фокус внимания, и ключ к решению спектакля. Андрей Калинин обращается к драме Ибсена «Йун Габриэль Боркман» и пересобирает ее в антиутопический фарс. Его Боркман заперт в аскетичном, лишенном входов-выходов и всяких бытовых подробностей полупустом пространстве, обрывающемся в никуда. Из трубы расстилается сизый дым. Из мебели остались почти монашеская кровать да стул с обглоданной спинкой. Ближе к финалу обнаружится причина. Этот Боркман — не банкир-растратчик. Он тот, кто строил свой мир, распоряжался всеми благами земли от морей и лесов до нефти и угля. Был царем земли, строителем. На большом экране над белой сценой видны результаты стройки — изливающаяся нефть, срубленный лес, сетка железных дорог, частокол дымящих труб. Строитель Боркман — чудовище, создавшее не прекрасный мир, но индустриальный ад. Иван Трус играет это чудовище с первых минут. И не будучи рослым гренадером, производит впечатление исполина. Он рычит, стонет, словно зверь в клетке. Тяжелый шаг Александра III в сравнении с поступью Боркмана — легкое порхание. Персонаж Ивана Труса нагнетает ужас и отчаяние перед неотвратимым, затаившимся на время злом. Девушки явно приходят в этот дом так же, как девственницы к вавельскому дракону. Фрида, играющая в нижнем белье «Пляску смерти» на виолончели, дрожит от страха, от близости насилия. А Боркман не только не дает ей одеться, но и ласкает, усаживает на колено, тянется своей исполинской пятерней к нежной шее. К нарушившей уединение жене Гунхильд он бросается с явным намерением убить и со страшным грохотом швыряет ей вслед все, что попалось под руку. На заигрывания Фанни Вильтон следует мгновенная и жадная реакция всегда голодного до секса зверя — эту заигравшуюся вамп он готов припечатать к стене немедленно. Чуточку человеческого позволено сыграть в отношениях с Эллой, сестрой жены, от которой Боркман отказался ради карьерных выгод. Зверь вдруг вспоминает свою давнюю душевную рану, тянется, хочет дотронуться хотя бы кончиками пальцев до той, которую так любил. Но этим и ограничиваются режиссерские послабления; в остальном персонаж Ивана Труса обречен действовать так, чтобы от каждого его слова, жеста было ясно — терпеть это чудовище нельзя. Боркман и не оправдывается за то, что сделал. Ключевое «Я не справился!» Боркман—Трус произносит с требовательной интонацией. Все, что было, истрачено, но дайте еще — и все будет. Этот Боркман все еще строит свои прожекты на эту землю, но поверить означает продлить ему жизнь. Никто не верит, и чудовище должно умереть.

И. Волков (Александр II), И. Трус (Александр III). «Один восемь восемь один». Александринский театр. Фото В. Постнова

В каком-то смысле Андрей Калинин эксплуатирует умение Ивана Труса подчиниться режиссерскому решению. Боркман именно таков, каким он нужен режиссеру. При этом в спектакле с обескураживающей ясностью проявлена способность Труса и к полному перевоплощению, радикальной смене пластического рисунка и интонаций вплоть до интригующей для каждого актера перспективы остаться неузнанным.

Нет сомнений, что с каждой новой ролью в Александринском театре Иван Трус обнаруживает новые грани своего таланта. В «Товарище Кислякове» проступали, но в полной мере не проявились и склонность актера к сценическому гротеску, и тонкое понимание комического. В «Один восемь восемь один» стала очевидной его способность воплощать героический репертуар. Артист востребован и содержателен в руках любого режиссера. На него ставят как на свайный фундамент, отдавая ему при этом решающие функции в конструкции спектакля. Нет сомнений, что процесс будет продолжаться, а актерских граней у прибывшего к нашим берегам варяга Труса будет только больше. Был бы нужен режиссерам «цепной пес».

Апрель 2023 г.

Комментарии (0)