Героев, сыгранных Виталием Гудковым, трудно назвать обаятельными и открытыми миру. Они всегда чуть настороже: то отстраненно сдержанны, то вроде бы приветливы, да все-таки остаются себе на уме. Кипит внутренняя жизнь, крутятся шестеренки. Образы артист создает прозрачные, а приглядишься — всегда что-то мерцает. Изящество, легкость, энергия юноши соседствуют с силой сродни опасности, которую чувствуешь как бы на животном уровне, а в миловидном лице иногда начинают проглядывать черты мудрого древнего существа, какого-то великого ящера.

Но если уж начинать поиски сценического тотемного животного артиста, то хочется поставить на грациозную умную ласку. Вообще-то хищницу по своей природе. Гудков на сцене одновременно и хороший, и плохой парень, ироничный и серьезный, притягательный и отталкивающий, интеллектуал и простак… Практически балабановский герой, с тем самым, обманчивым ощущением простоты Багрова-Бодрова и его искренней верой, что сила — в правде, а не наоборот. Многие его персонажи легко могли бы слушать Nautilus Pompilius, говорить меньше, чем этого хочет драматург, а лучше — молча курить. И все-таки разница с Данилой существенная, ведь идея силы в правде у героев Гудкова редко связана с насилием. Понимание чести, благородства и мужественности у них скорее дворянское — как будто в их сценическом роду были мушкетеры, оставившие в наследство романтическое обаяние и стать. Да и во внешности самого Виталия Гудкова есть что-то от Арамиса, олицетворения изящества. Даже эспаньолка, которая часто украшает лицо артиста.

Арамис, Багров, что дальше? Печорин, Казанова, Онегин, кто-нибудь еще, способный погрузить в девичьи грезы и истому? А вот и нет. Никаких чувственных вздохов, никакой излишней пылкости. Если уж сам артист строг со своими персонажами, то и мы не будем отставать. Они не впадают в аффекты, он никогда не играет страсть, не теряет голову. Гудков, работая над ролью, как будто смотрит на героя со стороны, разглядывает и подмечает несовершенство, критически осмысляет персонажа. Через несовершенство движется в работе над ролью к идеалу, даже если идеал — фикция, плод юношеского максимализма, неизвестность. Его героям нужно вырасти над собой. Постоянное самосовершенствование, кажется, и в характере самого артиста: он держит себя в отменной физической форме и настолько пластичен, что кажется, будто он беспрестанно занимается тренингом по биомеханике.

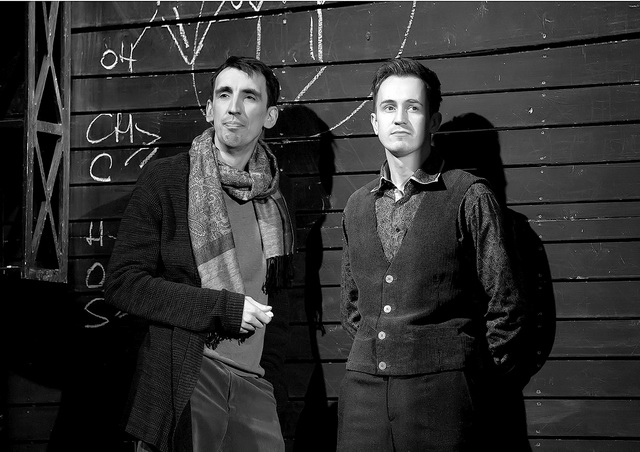

В Петербург Виталий Гудков переехал из Новосибирска. У Тимофея Кулябина в «Красном факеле» артист сыграл, например, Ленского в «Онегине», а также участвовал в московском спектакле режиссера в Театре Наций — «#сонетышекспира». Кажется, естественное стремление к подробной пластической проработке роли — один из актерских уроков от Кулябина. Еще одной заметной работой в новосибирский период стала роль Базарова в спектакле «Отцы и сыновья» Александра Баргмана.

Вместе с Баргманом началась и творческая жизнь в Петербурге — в «Таком театре» в 2015 году вышел спектакль «Волонтеры», а чуть позже режиссерский тандем Игоря Сергеева и Вари Светловой выпустил знаменитый спектакль «Билли Миллиган», в котором Виталий Гудков сыграл заглавную роль, и ее популярность пока не смогла перебить ни одна последующая театральная работа. А ведь ролей много. В Театре «На Литейном», где он служит с 2016 года, в его репертуаре — и булгаковский генерал Хлудов, и пушкинский Герман, и чеховский Гаев, и даже один из самых знаменитых персонажей современной драматургии — заглавный герой пьесы «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Но что уж жонглировать именами драматургов, если Чехов, Пушкин и даже Данилов не могут защититься от проходной режиссуры. Лучше посмотрим на артиста иначе.

ГЛАЗАМИ ЯНЫ ТУМИНОЙ

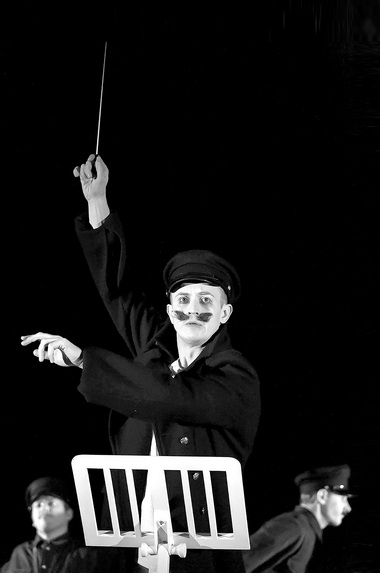

Герои Виталия Гудкова все время — где-то рядом с благородством, нравственным выбором, честностью. И эти качества впервые положила под увеличительное стекло Яна Тумина. В спектакле о тяжелейших военных днях Ленинграда «Гекатомба. Блокадный дневник» артист удивительно гармоничен. Здесь актеры играют людей в осажденном городе, которые очень… красивы. Красивы внешне и внутренне. Драматургия выстраивается вокруг ужаса, бесчеловечности войны и делает центром истории — людей и гуманизм. Заметно, что режиссер с любовью вгляделась в каждого исполнителя и нашла ему уникальную тональность — как будто имманентную актерской природе, но не очевидную среди иных театральных работ. В спектакле важна не просто ансамблевость — необходимо единое дыхание.

История музыканта Льва Маргулиса — история о том, как красота и благородство сталкиваются с немыслимыми ужасами войны. Сохранить дыханье музыки, умение откликаться и сопереживать можно только открытому миру человеку. А благородство — это и достоинство. Как сохранить достоинство в блокаду? Или… сейчас?

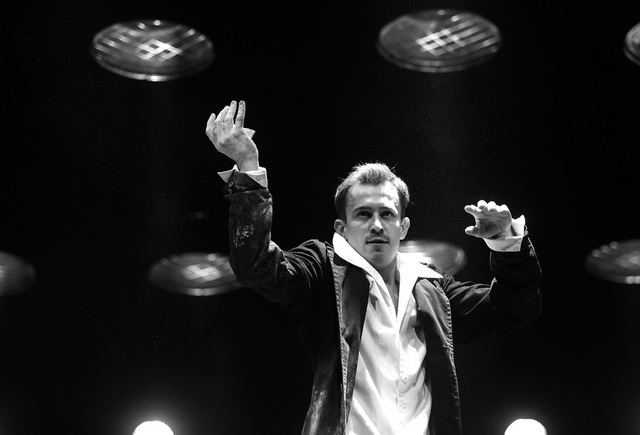

Скрипача Маргулиса, во время войны — концертмейстера, режиссер в спектакле наделяет и дирижерским талантом. Статный Гудков, облаченный во фрак, не дирижирует здесь напрямую («дирижером» Хлудовым он станет в «Беге»; об этой роли Т. Тихоновец подробно пишет в № 108 «ПТЖ»), он реагирует на музыку жизни, слышит ее, как будто ловит кончиками пальцев и чуть направляет звук. Своим откликом на музыку он делает ее хрупкой. Все тело вбирает этот импульс и откликается.

ГЛАЗАМИ ПЕТРА ЧИЖОВА

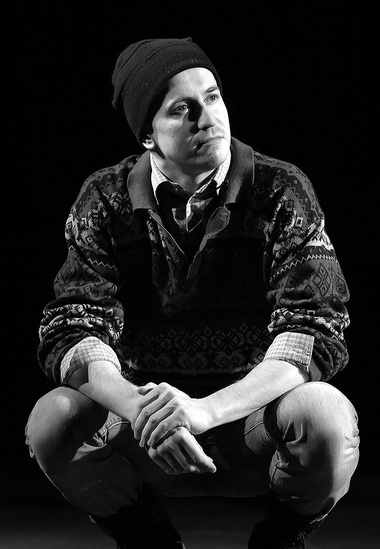

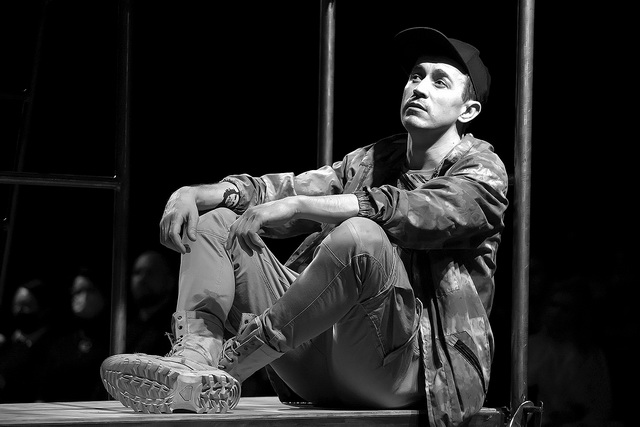

Петр Чижов первым из режиссеров смог разглядеть в артисте юношескую энергию, даже максимализм. В основе сюжета пьесы «Антарктида» Ульяны Гицаревой — вынужденное закрытие станции посреди полярного сезона и приключения трех полярников и одной отважной якутской лайки в момент, когда «большой земле» их экспедиция уже не нужна. Драматург «находит» своих героев в переломный момент прекращения работы станции, а шире — в переломный момент распада СССР, когда будущее — неизвестно, а все, что есть у людей, — это вера в их идеалы.

Виталий Гудков играет самого молодого полярника по имени Левон, для которого эта зимовка на Южном полюсе — первая. Левону двадцать три, но актер начинает играть его не как взрослого человека, а как ребенка. «Старшие» относятся к нему с теплотой, но вот суждения его пропускают мимо ушей. Герой Гудкова — романтик, приехавший на станцию, чтобы испытать себя. Кроме юности и жажды приключений у Левона есть и мимолетная ирония по отношению к чуть ворчливым комментариям «старших».

Ирония, свойственная героям Гудкова и в других спектаклях, здесь — синоним здравомыслия. Левон, родившийся в СССР, — все-таки не носитель советской идеологии, как, например, самый опытный полярник — Петр Георгиевич Клюшников, считающий правильным во время застолья поднять тост за Ленина. «Я за Ленина пить не буду», — серьезно отвечает Левон. Он — «новый человек», без присвоенной идеологии (Клюшников), не покалеченный советской властью (Отец Александр) и не готовый держаться за место, просто потому что там родился (Лайка Мишка, собака, которая в этом спектакле — практически человек, и уж точно — герой со своим мировоззрением).

Левон готов и к изменениям, и к открытиям, и к новому опыту. Он слушает других и проверяет их идеи на себе — отсюда и ирония, возникающая в начале спектакля. Идеалы без истинной веры не работают с юными максималистами. Все герои — носители своей философии, которой они не просто поделятся со зрителями, но и зафиксируют на камеру. Как документ. Возникающая театральность мокьюментари создает движение от псевдодокументальности к «новой искренности». К ней движется и Левон, постепенно отбрасывающий ироничные оценки, но не перестающий задавать принципиальные вопросы: «Должен быть смысл. А Сталин — для смысла?»

Взросление, движение от юности к мудрости угадывается и в пластике, хотя «очевидной» перемены Гудков не дает. Он чуть «забирает» у своего Левона энергичности. Например, уже не так резко и живо поворачивается к подающему реплику. Расслабленная сутулость, наиболее заметная в самом начале, когда герои только-только расселись по табуретам за обеденным столом, к концу спектакля напоминает «зажим»: опущенные плечи становятся частью осанки, а не вынужденной склоненностью высокого тела к неудобному столу. Это особенно бросается в глаза на контрасте с Отцом Александром, которого играет статный, даже прямой, как стержень, «верзила» Александр Кошкидько.

После сцены в бане, где чуть не замерзшие насмерть полярники оттаивают и душой, и телом, возникает ощущение, что весь спектакль Гудков играл не Левона, не движение от Левоно-заменителя и Левончика к Левону (то есть взросление), а уже зафиксированного во времени — на пленке — Левона. Был в его чуть «подтормаживающей» пластике какой-то эффект записи на VHS-кассету, как будто зафиксированная эмоция — динамика в статике.

ГЛАЗАМИ СЕРГЕЯ МОРОЗОВА

В Новосибирске в «Отцах и сыновьях» по Брайану Фрилу у Баргмана Виталий Гудков играл Базарова. Если судить по рецензиям, играл незабываемо, а видеозапись спектакля в «Красном факеле» не заставляет в этом сомневаться. В Театре «На Литейном» артист расширяет свой репертуар ролью Аркадия Кирсанова.

Несколько удивляет сам процесс работы с текстом: режиссер берет пьесу Фрила по мотивам романа И. С. Тургенева, но включает в нее фрагменты из романа, купируя Фрила. Базаров (Иван Рябенко) пребывает в бессилии: у него отобрали часть текста, драматургию роли и сказали быть нигилистом и любить химические формулы (он регулярно во время беседы со старшими Кирсановыми отбегает «начертить пару формул», и это не эвфемизм). Кирсанову—Гудкову повезло еще меньше: он более человечен и как бы на шаг дальше от нигилизма (видимо, с формулами плохо), но ему нужно быть в диалоге со всеми — и с неврастеничным Базаровым, и с отцом и дядей, и с гостями.

Вообще-то вместо нигилизма у всех в голове — Анна Сергеевна Одинцова (Варвара Щербакова). Хотя у Фрила Аркадий сразу симпатизирует сестре Анны Сергеевны, Кате Одинцовой (Александра Жарова), в спектакле ей самой предстоит очаровать Кирсанова. Реплика Кати «Вы не очень зрелый человек. <…> Ну, не дозрели» точно передает то, что играет Гудков, — «недозрелость». В роли изначально очень много «лишнего», какой-то суеты, ужимок. Герою еще предстоит повзрослеть вместе с Катей, смешливой, умной, острой на язык.

Она его сама «настигает», не только расшевеливая в нем подлинное чувство любви, но и заставляя его приблизиться к почти поэтическому мироощущению (на контрасте с формулами Базарова). Кирсанов в исполнении Гудкова воспаряет и через смущение от того, что невнимательно отнесся к Кате, которой обещал показать щенков, «обретает» это чувство любви настолько стремительно, что вместо четырех реальных щенков, предлагает ей и шесть, и восемь — с энергией гоголевского Хлестакова, вошедшего в фантазийный раж. На фоне утомительных и бессмысленных любовных сцен у остальных героев Гудков и Жарова ведут свою, с улыбкой выводя на первый план нежность.

И еще одно прозрение «дарит» нам Катя, про разницу между Базаровым и Кирсановым: «Он — хищник, а вы — ручной». Базарова в этом спектакле сложно назвать «хищником» даже с натяжкой, но вот Кирсанов — да, ручной. И это Гудков тоже старается подчеркнуть: своей неутомимой хозяйственностью, заботливостью, тревожностью, добротой и бесконфликтностью. Красок он дает много и постепенно «дозревает», в финале появляется и ирония по поводу странного свадебного костюма отца («Папаша, где ты откопал такой замечательный пиджак?»), и здравомыслие, которого не хватало все действие и роли, и спектаклю. Кирсанов, резко снимая пиджак и будоража напомаженные волосы, нарушает общее веселье (двойную свадьбу: свою с Катей и отца с Фенечкой) резкой фразой: «Базаров умер, хоть кто-то об этом помнит?» Никто не помнит. Зачем? Стол накрыли.

Виталий Гудков с трудом вписывается в роль Кирсанова, ему все-таки явно ближе Базаров с его отстраненностью, обособленностью и понятной логикой, которая должна нарушиться появлением в его жизни чувства любви. Эмоции Кирсанова не надо прятать, там нет двойного дна. Базаров же пытается затолкать их внутрь, не заметить — и это надо уметь сыграть. А для Гудкова, как можно судить по видеозаписи новосибирского спектакля, это — актерское удовольствие, даже не задача. Его сдержанный Базаров пульсирует и взлетает, он весь — химическая реакция.

И ЕЩЕ РАЗ ГЛАЗАМИ СЕРГЕЯ МОРОЗОВА

Другое дело — последняя премьера сезона, спектакль «Мудрец|ы» по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Егор Дмитриевич Глумов, разумно двигающийся по социальной лестнице и подбирающий ключ к сердцу каждого из многочисленных покровителей, — интересная роль для артиста. Тут, правда, приходится отставить всяческое душевное благородство и погрузиться в пучину прагматичности — иначе и не сказать, ведь он оказывается закручен в водоворот собственного здравомыслия. И все-таки через цинизм проглядывает неравнодушие и даже природное обаяние бунтаря (не зря же столько эпиграмм написал до того, как решил увлечься панегириками), усиленно скрываемое под маской лести и учтивости. Так нравится нам Глумов или нет? Нравится или нет, человек он не просто умный, а талантливый. Виталию Гудкову вновь удается предъявить нам личность героя, а не его абрис.

Цинизм исключает трепетность, а вот в роли Глумова ей находится место — он, писатель, можно даже сказать мастер слова, взволнованно и тревожно несколько раз просит Курчаева не марать бумагу, когда тот решает нарисовать своего дядю. В эти минуты он — настоящий, как и в минуты чтения в одиночестве. В отличие от телевизора, вызывающего дремоту, книги — часть мира Глумова.

Нельзя не оценить и интонацию, с которой он делится своей картиной мира с героями — например, предъявляет, а не скрывает от Городулина формулу успеха, в которую верит: «лакейские качества вместе с грациозностью». Ведя свою игру, Глумов может быть и откровенным. И кстати, его совсем не пугает пропажа дневника, куда он записывал все, что думает о покровителях. Стоило ему только осознать, что он пропал, как тут же Глумов внутри себя обретает решимость «пойти прямо в пасть гиене», вырастает над собой. Вместе с решимостью приходит и физическая раскованность — он практически летает в сцене обнародования дневника. Это делает его супергероем в мире пошлости и лицемерия, ведь каждому герою он как бы подставляет зеркало, чтобы тот увидел себя. Такой Бэтмен в мире Островского.

ГЛАЗАМИ ДМИТРИЯ ЕГОРОВА

Кажется, еще никогда герои Гудкова не были настолько внутренне свободны и даже счастливы, как это удалось скульптору Эрнсту Неизвестному в спектакле «Идите и показывайте». Артист, обычно создающий своих героев как бы из фарфора, берется здесь за бронзу. При всей теплоте и возникающем трепете (Неизвестный искренне пытается выйти на диалог с Хрущевым, разбушевавшимся на выставке 30-летия МОСХ) ему удается воплотить монументальное величие духа, показать силу человеческой личности. Но ведь и бронза — металл мягкий.

Здравомыслие, о котором речь шла раньше, здесь превращается в кристальную ясность — во взгляде, в речи и даже в мысли. Мы видим, как он ведет себя с Хрущевым, но и понимаем, что он про него думает на самом деле. Здесь нет места глумовскому лицемерию — только образцовому воспитанию. Неизвестному приходится сдерживаться, чтобы не сорваться на генсека и остаться порядочным человеком — в первую очередь, в своих глазах. Артист плавно включает в роль микродвижения: секундная улыбка, опущенный взгляд, движение бровью, медленное движение руки к сердцу во время разговора, выражающее непонимание и просьбу о внимании, нетерпеливая ходьба по кругу или сжатые в карманах брюк руки. Эта роль могла бы быть сыграна в кино крупным планом.

ГЛАЗАМИ СЕРГЕЯ АЗЕЕВА

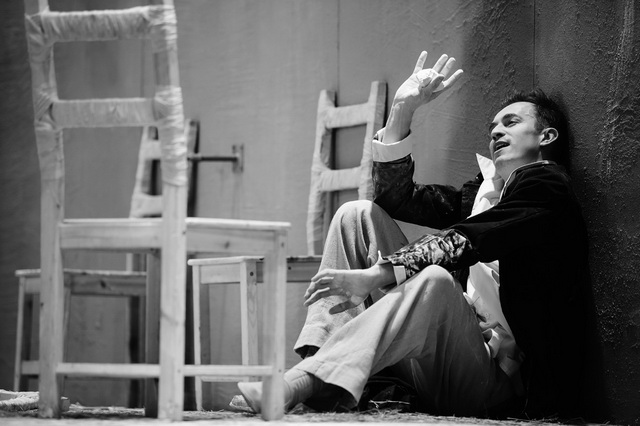

Крупного плана достоин и Жан. Спектакль «F. Жюли» (совместный проект «Такого театра» и площадки «Скороход») начинается с танца, который несет в себе акт физического усилия. Он длится ровно столько, сколько нужно троим поджарым артистам, чтобы запыхаться и вступить в диалог друг с другом, одновременно восстанавливая дыхание. Легкие и грудные клетки Жана, Фрекен Жюли и Кристины — вот начало спектакля. Натуралистичность Стриндберга режиссер решает с самого начала красиво. Тогда же центром и своей роли делает грудную клетку и Гудков—Жан. Чуть позже к груди, вздымающейся как-то спокойно и величественно, он добавит и руки — медленный, широкий, чуть балетный жест, соответствующий хореографическому рисунку, и пульсирующий ток мысли, бегающей от предплечий до кончиков пальцев и обратно. Жан чувствует и думает руками.

Буквально: одну из первых сцен страсти Жана и Жюли режиссер решает «на ощупь», закрывая артистам глаза. И если Жюли (Варвара Щербакова) в этот момент как бы уходит в наслаждение внутри себя — ей нравятся прикосновения и нравится обнимать Жана, то Жан уходит в исследование предмета — Жюли. Довольно рационально он не трогает, а, скорее, ощупывает ее. Его, конечно, интересует изучение Жюли как объекта эротического, но до наслаждения процессом он не доходит. Достаточно интереса. Вначале Жан Гудкова вообще крепко держится за «рациональное»: здравомыслие подсказывает ему, что от интрижки будет только хуже. Потом — что может быть и лучше, ведь он выиграет раунд у Жюли. Между этими двумя состояниями — монолог о том, что Жан — легковоспламеняющийся объект. Вранье. Руки — не сердце.

В первой сцене с Фрекен Жюли его даже жаль. Жан здесь — измученный мужчина, в которого все влюблены, а ему эта любовь совсем не нужна. Под ритмические хлопки Жюли он выполняет ее приказы, ведь он — слуга, не может иначе. А вот в спектакле он — господин, то есть главный герой. И даже конфликт вырисовывается именно вокруг него: для Жюли — Жан исключительный, для самого Жана — он обычный. Он оценивает сам себя очень рационально. Пока Жюли додумывает, Жан — пользуется тем, что может взять. И становится сильнее Жюли.

И еще: Жюли — честна, Жан — играет в честность. В пьесе он отвечает на вопросы Жюли подробно, в спектакле — иронично. «Наверно, тяжело быть бедным?» — спрашивает она. «Представляете», — хмыкает Жан. «Вы что, слушаете наши разговоры?» — Жюли. «Ну конечно же да», — отвечает, как неразумной, но с легким удивлением от вопроса Жан. И все время промокает пот носовым платком. Не оттого, что нервничает от разговора, а как будто от выматывающего зноя. Сейчас симпатия Жюли для него, холодного и рационального, — выматывающий зной. Он хочет, чтобы она наконец-то легла спать, поэтому ирония сменяется на требовательность, в интонации появляются сдержанность и сухость. Усталость никуда не исчезает.

Спать Жюли одна не пойдет. Происходит то, к чему все шло уже давно, и после полового акта с Жюли Жан понимает, что у него есть сердце. Понимает невербально: во время весьма прагматичного монолога о том, как им следует дальше поступить (Жан все еще мечтает выпутаться из ситуации наилучшим образом), красивая «пульсирующая» каждой веной рука, в которой собран весь эмоциональный нерв роли, плавно проходит по расслабленному широкому торсу и останавливается около сердца. Жан, мысль которого ушла от него в этот момент, небрежно одергивает руку. Сердце есть, но прислушиваться к нему он не будет.

С этого момента Жан — победитель. Теперь он может не только оскорблять Жюли, но и командовать: ее хлопки, под которые он выполнял приказы, перешли в его ладоши. Они повторяют сцену со стойкой на столе, но поменявшись ролями. Жан вбирает силы Жюли. Он достиг цели.

***

Герои Виталия Гудкова всегда достигают своей цели. Но не упрямо ползут к ней, а с удивительной легкостью рассчитывают силы и маршрут. Они смотрят на мир реалистично и, наверно, потому счастливы. Словно повторяют про себя: «эта музыка будет, будет вечной, если я заменю батарейки».

Февраль 2023 г.

Комментарии (0)