«Диалог / Әнгәмә».

Театральная площадка MOÑ (Казань).

Текст — Дина Сафина.

Режиссер-куратор Роман Феодори, хореограф Владимир Варнава, художник Василина Харламова

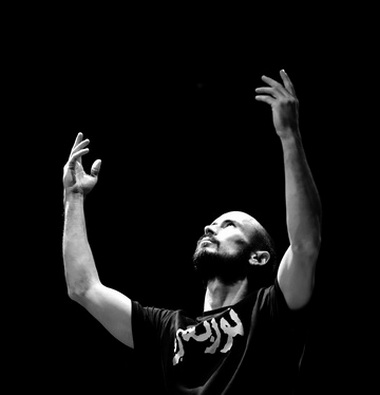

Действующая сила спектакля «Диалог / Әнгәмә» — Нурбек Батулла — возмутитель спокойствия и увлеченный творец собственных миров. Выпускник Казанского хореографического училища (красный диплом, 2007), несколько лет отработавший в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля, был человеком сомневающимся. А как говорят суфии, сомнение — путь к истине… И начал он путь к своей истине от всевозможных открытий, даже случайных. Например, внезапно в разговоре возникали имена Пины Бауш или Охада Наарина, понятия танцеатр и техника Gaga — и новое знание рождало новые вопросы и поиски. Сомневался молодой артист балета и в том, что быть ему вторым Рудольфом Нуреевым, поэтому решил отправиться в Санкт-Петербург учиться на балетмейстера. Поучился в Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, и вновь обуяли сомнения в правильности выбранной стези: пыл зараженного новыми смыслами танцовщика охладило мнение о патологичности искусства Бауш, в котором им самим уже осознавалось нечто, что мешало довольствоваться только отточенной формой классического выражения эмоций. Тогда отправился он на факультет актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств в мастерскую выдающихся педагогов Вениамина Фильштинского и Ларисы Грачевой, заинтересовавшись тренингами и методами, впитал школу и поверил в свободу, полет и правомерность собственного творческого осознания.

Так, на слиянии театра драматического и пластического, техник, позволяющих создавать свой язык телодвижения, и самоосознания сформировался (и продолжает формироваться) известный нам Нурбек Батулла. Он бывает искренне удивлен, услышав, что стал каким-то «омбудсменом татар» (из интервью), ведь сам он только и делает, что ищет истину, познавая/осознавая свою культуру и идентичность через искусство театра, призывает делать и генерирует «смелые, безумные татарские театральные проекты» (из выступления на Всемирном конгрессе татарской молодежи), которые помогут и сохранить ту самую идентичность, и привлечь многих к ее осознанию.

Возвращение в Казань Н. Батуллы в 2015 году ознаменовал пластический спектакль «My Nuriev», который он сочинил в содружестве с петербургским режиссером Галиной Ждановой еще будучи студентом театрального. В этом спектакле, в основу которого легла биография великого танцовщика, Нурбек, по его собственному признанию, прощался со своим Нуреевым… Он станцевал, сыграл, проговорил (сразу на трех языках: русском, татарском, английском), выплеснул на сцену образ яростный и захватывающий. Об этом спектакле говорили — «лихо, круто».

Вернувшись в Казань окончательно (вариант искать счастья вне своей малой родины не рассматривался), Нурбек работал хореографом татарского ТЮЗа, проводил тренинги, пробовал свои силы как пластический режиссер, не переставал быть танцовщиком и актером. За работу в спектакле «Зов начала» (режиссер Туфан Имамутдинов, хореограф Марсель Нуриев) творческого объединения «Алиф» Нурбек получил «Золотую маску», станцевав татарский алфавит (арабская вязь до 1927 года), и победу свою посвятил великому татарскому народу, произнеся речь на татарском. Дальше он продолжает эксперименты в области пластического театра и всегда на основе национального материала, пытаясь вместе со своими единомышленниками через тотальное воздействие на аудиторию (музыка на древних национальных инструментах, вокальная импровизация) искать свое зерно идентичности (взамен «сувенирных» форм национального). В перформансе Otukan, посвященном истории Тюркского каганата, проживая/воплощая в пластике татарскую национальную борьбу корэш (текст — Йолдыз Миннуллина), он ищет ответ на вопрос: какое оно — истинное национальное начало и подвластно ли оно времени. Перформанс «Сак-Сок» (финалист конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva, а Нурбек — обладатель приза зрительских симпатий как лучший танцовщик) на основе древнего татарского баита рассказывает историю двух братьев, проклятых матерью за непослушание, и позиционируется создателями как «обряд инициации, который проходят современные ребята, чувствующие потребность в общении с предками». В пластическом спектакле «Д. рдем. нд» («Дэрдменд») по стихам классика татарской литературы, издателя и мецената Закира Рамеева Нурбек, истекая настоящей кровью (порезы на теле), импровизировал на поэтические тексты в исполнении контратенора из Большого театра Рустама Яваева. В основе спектакля «Nafs (Эго)» — средневековая татарская поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф», где история Иосифа и его братьев осознается командой Батуллы через противостояние прекрасного/светлого, например классического (артист балета весь в белом), и низменного/темного, например уличного танца (настоящие уличные танцовщики в узнаваемых спортивных прикидах гопников). И это противостояние светлого и темного, которое разворачивается и внутри одного человека, иллюстрировала каждый раз новыми визуальными образами нейросеть (датчики на телах исполнителей).

В новом спектакле «Диалог / Әнгәмә» Нурбек вновь погружается в свою генеральную тему. И на этот раз объект взаимодействия — его собственный отец, который такой же носитель и проводник, образ современной татарской культуры. Рабит Батулла — выпускник знаменитой татарской актерской студии Щепкинского училища, драматург, писатель (собрание сочинений в 30 томах — произведений большой и малой формы, в том числе и для детской аудитории), его перу принадлежат исторический роман о правительнице Казанского ханства «Сююмбике», кинороман о Рудольфе Нурееве «Одержимый танцами», рассказ-легенда о великом татарском поэте Габдулле Тукае «Острее меча, тоньше волоска» и др. А еще он театральный режиссер и педагог, заядлый, как сам говорит о себе, телевизионщик (работал на татарстанском ТВ с конца 1960-х), создавший более ста передач про народные татарские обычаи, выходивший более тысячи раз в эфир с популярной передачей «Уроки Батуллы», общественный деятель, по собственному признанию — националист в хорошем смысле, исключительно уважающий другие народы и культуры. Человек, которого вы никогда ни с кем другим не спутаете: ироничный прищур, седая бородка, на голове бурек (национальный головной убор наподобие папахи). Радуется успехам детей, но относится к их выступлениям критически (из интервью).

И в этом новом взаимодействии Нурбека с самой что ни на есть близкой, родной культурной матрицей то родится сомнение, а то откроется истина: частная или общая, человеческая или театральная, коль скоро театр — инструмент.

Поэтому, несмотря на все написанное об этом пятидесятиминутном действе (жанр определен как спектакль-инсталляция), хочется поговорить о нем не только в свете местной культурной повестки: он посвящен и 85-летнему юбилею Р. Батуллы. Не только о его идейной направленности, связанной с «попыткой определить татарскую национальную идентичность через творческий диалог отца с сыном» (генеральная тема из аннотации), но и о театрально-лирическом, что ли, воздействии этого игрового спектакля в стиле, скорее, стендап (но когда он лирический монолог или ироничная исповедь). «Диалог» вполне можно рассмотреть в рамках психологического переживания собственного «Я» в разных предлагаемых обстоятельствах, в том числе и в момент исполнения роли самого себя — человека, актера, танцовщика, представителя (образа) современной татарской культуры.

Нурбек, рассказывая о позднем (по сравнению с отцом и, бери выше, великим поэтом Г. Тукаем) начале формирования и осознания себя как личности, говорит, правда, что он, вообще-то, никакая не личность вовсе… наверное. И реплика эта звучит одновременно как утверждение и вопрос, в котором чувствуется озорное лукавство человека, все-таки осознающего свою значимость (вполне адекватное самочувствие, кстати).

Таких ироничных реплик, эмоциональных ловушек, поворотов и перевертышей, которые в точной театральной дозировке цепляют внимание зрителя, в спектакле — россыпь, богатая и поданная с удовольствием и легкостью.

Так вот! Сценическая площадка — сборная конструкция свободных от кресел зрительских трибун (такие же напротив заняты зрителем) в несколько рядов. Пространство открытое: аппаратура (свет, звук), микрофоны. Эта конструкция и будет восхождением по «лестнице познания» самого себя и мира вокруг, в котором большую роль играет отец главного героя.

Нурбек в черных спортивных штанах и футболке с нежно-салатовым принтом на груди (арабской вязью написано имя) с салатового цвета ведром в руках начинает мерный ход по рядам трибун. Можно перешагнуть каждую следующую ступень, но нет, он сосредоточенно идет от начала и до конца узкой площадки, поднимается по специальным приступочкам и продолжает свой путь до следующего поворота-подъема, задавая ритм и приковывая к себе внимание. На верхней ступени в руках возникнет салатовая лохматая тряпка, которая тут же будет применена по назначению: обычное и символическое мытье полов — как принято у танцовщиков (там, правда, поливают пол), устранение пыли, с одной стороны, с другой, подготовка «чистого листа», на который сейчас «приземлится» история о…

Мытье будет сопровождаться рассказом о маме, которая лучше всех в их семье моет полы, даже профессионально, потому что в трудные 1990-е ей пришлось работать уборщицей. А отец в эти же трудные времена работал сторожем и большую часть своих произведений написал ночью, когда спать было нельзя. И до сих пор он бьет по компьютерным клавишам так же усердно и громко, как раньше на печатной машинке, звуки которой доносились из кабинета отца в маленькой двушке, где только одна из комнат предназначалась для частной жизни всех (детская, гостиная, спальня и т. д.). Нурбек тут же расскажет и про свое позднее формирование, про жизнь в Питере, где ему пришлось учиться быть взрослым и самостоятельным.

Чуть погодя свои площади общего «полотна» для будущих историй о себе примутся натирать такими же салатовыми тряпками композитор Ислам Валеев и музыкант Сугдер Лудуп (тоже в черном, тоже написаны на груди имена: рунический шрифт у Сугдера, латинский у Ислама (если прочесть как обычно, то выходит псевдоним — MALSI, если справа налево — имя). А Нурбек не преминет заметить, что в японском театре полы моют, вообще-то, самые-самые выдающиеся актеры, чтобы лучше всех дружить с пространством. Ну чтобы точно зритель не запутался, кто тут главный (замечено скромно, но с осознанием своего обаяния). Затем они вымоют руки, помогая друг другу и поливая из кумгана (кувшина), а Нурбек и вовсе совершит традиционное омовение, как перед молитвой (не зря же отец ему советовал начинать любое дело с молитвы). И босиком, сняв обувь и носки, понесет белый сверток на самую верхнюю ступень площадки к черному столику с салатовыми ножками. Вновь по ходу движения расскажет, что отец в одиночку сделал то, что не сделал ни один институт с множеством научных сотрудников, — перевел на татарский толкование Корана… Признается, что Коран им еще не освоен, потому что он много раз в попытках принять останавливается в одной и той же точке. На суре, где говорится о неверующих и о том, что бог не тратит время на неверующих, потому что бесполезно убеждать тех, у кого «запечатаны глаза и уши». И герой размышляет: если все сущее, и в том числе люди, и в том числе с запечатанными глазами и ушами, — суть творение высших сил, то могут они быть за это наказаны, отвергнуты своим создателем?! Это очень подлинный вопрос человека, который готов к искреннему разговору. Начало, однако…

Говорят, что, когда писалась пьеса, у Дины Сафиной периодически возникали сомнения: а где же в нашей истории конфликт, не может же быть пьеса без конфликта. Не впервые ставят спектакль, где через монолог-диалог с родителями дети пытаются определить свою идентичность. Это часто драматические истории, в которых взрослые преодолевают детские травмы, страхи, чувство вины и т. д. Лирически-театральная особенность этого спектакля и в том, что конфликт здесь — в самом восприятии обязательных признаков подобного конфликта: авторы к ним относятся иронически.

И чувство вины герой испытывает из-за того, что не прочел от корки до корки отцовские труды. И самое большое «разочарование» — открывшаяся правда о словах сихатим и фырча, прочно вошедших в жизнь с подачи отца. Нурбек (уже сам отец двоих детей) относительно недавноузнал, что ошибался (и своих приучил): был уверен, что сихатим — слово настоящее (так отец называл витамины), а слово фырча (зубная щетка) придумано, оказалось же — наоборот. Или, например, то, что отец, писавший сказки для всех детей, главного героя назвал Нурбеком. И в одной из них, которую мы слышим, мальчик всего-то шел себе на озеро, где можно увидеть лягушку, а все встречающиеся на пути животные поручали ему передавать друг другу приветы. Папа ведь не спрашивал, хочет ли Нурбек передавать привет от коровы жеребенку и наоборот, он просто не оставил ему выбора. В момент звучания фонограммы, где маленький Нурбек из сказки с радостью общается с животными на родном татарском языке, взрослый Нурбек постепенно «оседает», прислушиваясь к звукам и импульсам тела, а сбросив пластику, с легкой иронией скажет, что да, он тот самый мальчик, который умеет разговаривать с животными.

Эта мысль зацепит следующую, и герой обратится в зал: как по-татарски и по-русски можно звуками показать животных? Зал нынче активный: собака на русском — гав-гав, а на татарском — хау-хау, петух — кукареку, на татарском — кикрикук и т. д. Итогом блиц-опроса станет вопрос: а как происходит так, что мальчик, до семи лет говоривший только на родном языке, взрослым думает чаще на русском. И размышления вдруг перейдут в яростные, наэлектризованные проходы из стороны в сторону. В резкой смене лучей света, размахивая руками, уходя в резкие полуприседы, выкрикивая слова, тонущие в грохочущих звуках музыки, Нурбек «взорвет» актуальную тему. И про смысл слова «мо.», в котором татарскую «н с хвостиком» разучился воспроизводить речевой аппарат, и про свободу, и преодоление внутренних демонов, и топтание на месте, и выбор, и «скрытые в себе возможности и силы», и про то, хочется «собрать все свои силы, вдохнуть весь воздух и увидеть весь солнечный свет», и про то, что человеку нужно… А вот к кому обращены его резкие экстатические проходы? Да ко всем взрослым — и тем, что отцы, и тем, что дети, и тем, что в зале, и тем, что на сцене!

Эмоциональный маятник остановится резко, и Нурбек начнет балетный экзерсис. Руки, ноги в первой позиции, батман, плие и рассказ о том, как пришла когда-то пора определяться и выбрать между татаро-турецким лицеем и балетным училищем. Захватывающие истории отца о татарском парне Рудольфе Нурееве (по случайному совпадению того же роста и комплекции, как и сын), который добился успеха именно в балете и даже купил себе целый остров, не оставили равнодушным мальчика. Ну кто же не хочет быть хозяином острова и татарином, который покорил мир. И тут снова врывается в историю «травма»! Когда-то папа пообещал сыну научить его летать. Ведь у каждого человека, который чего-то хочет добиться, должна быть своя фишка. Они поехали в Тюлячинский район, в деревню, строили дом, питались жареной пшеницей все лето, потому что отец (жили без мамы) любит жарить (поддел сын отца), но с полетами так и не случилось. А спустя время, при сочинении спектакля, сын спросил: «Папа, а помнишь, ты обещал научить летать?» И отец: «Не помню, сын».

Но и это не все. Травмы наносят Нурбеку не только отец и законы природы (ну как летать-то человеку), но и какие-то неведомые силы, о которых исполняется песня про то, как не дали грант. Слушаете вы песню, превращающуюся в мини-спектакль, в котором кратко анонсируется и местами разыгрывается то, на что не дали грант (самая экспериментальная, не принятая советским театром, а потому и самая любимая, очевидно, отцовская пьеса «Затишье», где прокурор и обвиняемый по стечению справедливых обстоятельств в финале меняются местами). «Я не виноват, я не виноват», — поет от имени то одного, то другого, то опускаясь на колени, то нависая над воображаемым оппонентом, Нурбек. И это очень смешно. И уже задумываешься, кого бы играли в этой неосуществленной постановке упомянутые любимый камаловский артист Искандер Хайруллин и яростный рэпер-каллиграф Усал (сердитый) и какая могла была звучать татарская современная альтернативная музыка от лейбла Yummy Music, как вдруг грассирующее «р» и переходящий в фальцет голос на слове «граааант», который, сука (слово литературное вполне), не дали, заставляют заметить, что ты практически «полетел» уже от смеха и надо бы спуститься на землю. И жаль становится всех, кто никогда не увидит этот спектакль Нурбека (здесь должен быть смайлик с брызжущими из глаз слезами от смеха).

Внезапно выйдя из-за звукорежиссерского пульта, еще один сын расскажет о своем отце. Ислам — сын баяниста Рустема Валеева, работавшего многие годы с легендарным певцом, глыбой татарской культуры Ильгамом Шакировым. Оказывается, минорный финал народной песни «Ак калфак» (белый калфак) о татарах, которые разбросаны по свету и тоскуют по родным, именно отец превратил в мажорный. Все припевы заканчивал минором, а в финале уводил в мажор. И это, как понимаем, меняет смысл песни: если минорные ноты говорят о печали и недосягаемости желаемого, то мажор звучит верой в скорую встречу и единение. И в этом сыновнем открытии звучат нежность и гордость. Ислам предлагает свой вариант народной мелодии, и в нем вместе с гулом современных звучаний прорывается баян отца. Ремикс станет основой для танца, в котором Нурбек, освободившийся от «оков» сценического костюма (только в шортах), станцует о стремлении ввысь, попытке отменить притяжение. И сжатая пружина, и полет, и падения кубарем по лестницам, и сломленное тело, и воспаривший дух… В финале танцовщик оказывается на самой верхней площадке сцены-лестницы, идет канатоходцем по краю металлической ограничительной конструкции и исчезает в погаснувших/оборванных свете и музыке… Вознесся вверх, сорвался? Решить предлагают самостоятельно, но стоит держать в уме мажорный финал…

Слово возьмет и третий участник спектакля. История Сугдера будет рассказана на родном тувинском. Его отец — поэт, переводчик, буддийский монах — многие годы обездвижен болезнью. Сын даже не может поговорить с ним, услышать его голос. Он признается, что, наверное, мог бы/должен быть рядом с ним, но он здесь, выбрал творчество: играет на старинных инструментах и поет хоомей, являясь неотъемлемой частью многих проектов MON. Своей историей и пением под звуки игила Сугдер вносит в это действо и свою лирическую лепту. Его музыка, его хоомей, его творческое я — не чувство вины, а, скорее, возвращение долга, ведь желание творить — это то важное, что передалось ему от отца.

Спектакль-маятник, в котором от пафоса до иронии, от догадок до перевертышей, от частного до общего, от кома в горле до смеха — один миг, — закончится так же удивительно, как и начался, — наведением порядка. Сугдер и Ислам соберут конструктор трибун (нижний ряд под верхний), сядут в центр площадки на опрокинутые салатовые ведра и будут смотреть друг на друга. Зазвучит фонограмма их разговора (каждый говорит на родном языке), а на стене появятся титры на русском. Они удивлены, что народ не расходится, а сидит и смотрит, хотя ничего не происходит, и надо бы сказать, чтобы расходились, а то неудобно… И вспомнят еще про Тюлячинский район, в котором никто из них не был, а потом просто уйдут без поклонов. На самой верхней площадке Нурбек аккуратно раскроет белый сверток, а там… вы думали, Книга? Нет, там самая настоящая еда. Художник должен быть голодным — постулат неверный. Художник должен восстанавливать силы, которые он изрядно потратил, чтобы произвести на зрителя театрально-лирическое воздействие и задать все те вопросы, которые способен задать от себя лично и только сегодня. А пока все участники спектакля по обе стороны могут продолжить свой ход по «лестнице познания», по дороге сомнений, поднимаясь, отталкиваясь, приземляясь и вновь…

О Нурбеке можно услышать (да и он о себе нередко говорит), что его танец — это поиски нутряной и даже животной (темной) энергии, современной экспрессии, но в этом спектакле, благодаря слиянию разных видов театра, гармоничного и индивидуального текста Дины Сафиной, парящей режиссуры Романа Феодори, образно-эмоциональной и одновременно отстраненной хореографии Владимира Варнавы, поэтической строгости перевода Йолдыз Миннуллиной (ее голос звучит и в наушниках: в спектакле говорят на татарском, русском, тувинском), игриво-минималистической сценографии Василины Харламовой и ритмического и атмосферного светового оформления Лейлы Мухаматгалиевой, возникает ощущение главенства света (очень кстати должен тут возникнуть и перевод (смысл) имени главного героя: Нур(свет, луч)бек(князь, повелитель)).

И свет (без пафоса) внутренний, который исходит от этого спектакля, конечно же, важная история о том, что все, что связывает тебя с отцами, корнями, сомнения и даже травмы — все может стать путем восхождения. Такая вот преемственность поколений, такая вот горизонтальная вертикаль театра, такая вот истина на сегодняшний день…

Декабрь 2022 г.

Комментарии (0)