Две «Палаты № 6» появились в Петербурге одновременно — возможно, скоро их станет только больше, ведь где-то же нужно размещать больных… Быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока жизнь на земле не станет уж совсем невообразимо прекрасной, изумительной. Оба режиссера, Анатолий Праудин и Евгения Богинская, уже пригласили в сценическую версию повести А. П. Чехова и других чеховских героев — это важное совпадение смыслов. Как и факт обретения персонажами, пациентами палаты № 6, единого актерского лица: в спектакле Праудина каждого из больных играет артист Виктор Бугаков, в спектакле Богинской — все, кроме Громова, сливаются в Хор в исполнении Олега Сенченко. Такие, казалось бы, сходные принципы работы приводят к диаметрально противоположным режиссерским тональностям. И особенно — к двум очень непохожим докторам Рагиным и пациентам Громовым. А вот действительность, притомленная пошлостью и безволием, одна. И становится, как писал еще первый критик повести Чехова, трудно понять, «где кончается палата № 6 и начинается область здравого смысла»1.

РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОКАПЫВАТЬ

«Палата № 6». Пьеса В. Бугакова по повести А. П. Чехова.

Театр-фестиваль «Балтийский дом»,

Экспериментальная сцена п/р Анатолия Праудина.

Режиссер Анатолий Праудин, художник Ксения Бурланкова

Ошеломляюще выстроенный спектакль, одновременно дающий обществу резкую, отрезвляющую пощечину и легко похлопывающий человека по щекам, чтобы он не потерял сознания. Этот странный образ — смелость или даже глупость с моей стороны, ведь сама «Палата № 6» не впускает в себя лирику и мелодраматизм — они выкуриваются всеми доступными способами. Единственное, что позволяют себе авторы, — особый финал.

Доктор Андрей Ефимыч Рагин, глазами которого мы смотрели на мир палаты № 6, проходит свой путь к прозрению и получает шанс на счастливый постскриптум после смерти. Герой мечтал быть священником, а не врачом, и отношение к вере и религии становится важным лейтмотивом спектакля, раскрываясь в финале в евангельской притче, которую способен расслышать кроме Рагина только Ванечка Громов. В рассказанной истории о смоковнице, которая не плодоносит, важно уметь поставить запятую в правильном месте: «рубить нельзя окапывать». Громов и Рагин, конечно, окапывают. Они бы уже не смогли иначе.

А вот в жизни палаты № 6 все несколько сложнее: тут еще можно побарахтаться в бездействии. Но не зря библейская смоковница «вырастает» из больничных кроватей на месте палаты: это финал, который невозможно проигнорировать. Что человеку XXI века смерть Рагина, жизнь душевнобольных, будничное равнодушие сотрудников? Лишь часть привычного новостного потока. За время сборки конструкции-смоковницы, пока сдвигаются кровати, скрежещет металл и готовится лязгать подвесной крюк, что-то пересобирается и в зрителе: преодолевая внутри себя вынужденную сценическую паузу, концентрируешься на этом шумном действии, пытаясь понять его. А понимать тут нечего — творится мир. Из казенных больничных кроватей — жизнь. Надо только дать время да окопать. Так авторы спектакля в финале если и не выводят всех из тьмы на свет, то показывают, с какой стороны встает солнце.

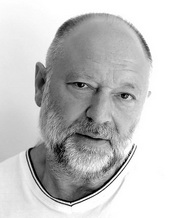

В сборнике «Метаморфозы театральности: разомкнутые формы»2 Дмитрий Лисин сетует, что в театроведении мало описаны акторы «внутреннего стиля» — те, кто может позволить себе думать на сцене и тем самым устраивать экшн своим молчанием, стоянием и т. д. Слово «экшн», конечно, не совсем подходит для описания Константина Анисимова в роли доктора Рагина, но это не отменяет наличия того самого «внутреннего стиля». Тем более что диалог Рагина с самим собой становится и формой, и содержанием: он выстроен как спор антагониста 1 (Анатолий Дубанов) и антагониста 2 (Михаил Брискин), голоса которых зрители слышат, наблюдая за Анисимовым. И это не сумасшествие, а мучительный процесс размышлений. Мы оказались в голове интеллигента. И это непростая одиссея.

«Характера не хватает на честную жизнь», — говорит про себя Андрей Ефимович. И добавляет: «паразЫтная жизнь». Этот акцент на Ы — не говор, а культура произношения, которая мало для кого уже звучит естественно, разве что для тех, кто привык к манере советских дикторов, а лучше — видал вживую Станиславского и артистов Московского Художественного. Лопнувшая струна. У чеховского доктора Анисимов перенимает для своего Андрея Ефимовича еще одну деталь: не смотрит собеседникам в глаза, оживляется только при общении с Ванечкой Громовым (Виктор Бугаков), следит за его реакциями, волнуется, даже внутренне трепещет.

В отличие от скучающего Рагина в спектакле Театра им. Ленсовета, которому с самого начала что воля, что неволя, здесь Рагин спрятался от бездарности, тупости, всеобщего безумия в свои мысли, как черепаха в панцирь, — вытащить в реальный мир его может только достойный собеседник. «Мы мыслим и видим в других — людей», — вот он, крест Рагина. Он обманываться рад, окружая себя самодовольными профанами. Хотя, справедливости ради, старается не сближаться с ними — мизансценически врачи и Андрей Ефимович по разные стороны баррикады № 6.

Фельдшер Сергей Сергеевич, получивший в этом спектакле фамилию Курятников (Сергей Андрейчук), а также доктор Хоботов (Юрий Елагин), подобравший себе в ассистентки небезызвестную Ирину Прозорову (Алла Еминцева), достойны театрально-критического шаржирования — так хороши в своем каком-то плутовском мракобесии. Парадокс: они и плоские (шарж на типаж), и живые, полнокровные. С любовью сделанные артистами персонажи. В этом спектакле у всех так: помыслили — увидели в человеке человека. Жаль, героев этомуне научить.

Мещанство, самодурство, катастрофическая профнепригодность идут у них вкупе с органическим желанием наслаждаться, практически поэтическим мироощущением! Фантастика. Обыватели копируют думающих людей и становятся симулякрами: Курятников, Хоботов и Прозорова обсуждают философию, медицину, религию и даже любовь, но что это за беседы?

О вере, конечно, толкует Сергей Сергеевич. Не только толкует — он лечит верой, точнее, чтением акафиста. Нет, сам не читает. Заставляет знать акафист, чтобы люди не болели. Заболел — учи, повторяй. Так и проходят врачебные обходы в палате № 6: Курятников в исполнении Андрейчука с детской простотой удивляется (хотя почему так уж удивляется?) всем ежедневным бедам пациентов и спокойно, чуть раздумывая, отвечает каждому: «Болеем и нужду терпим оттого, что господу милосердному плохо молимся».

Эта вся религия абсолютно неинтересна прагматичному Хоботову, у него свои слабости — как Довиду Кнуту, ему «нужно солнце словом обозначить». Только смотрящий в сторону медицины Хоботов не поэт и личность не рефлексирующая, поэтому все, чему он дает определения, оказывается псевдонаучным бредом. Артист Юрий Елагин играет циника Хоботова с таким азартом, что кажется, будто слова рождаются на ходу, без заготовок. Он не просто использует сложные слова, как чеховский герой, он эти слова придумывает. А смысл пусть поищут другие.

Прозоровой оставили беседы о любви и саму любовь к народной медицине. Не обошли стороной и индивидуальную речевую характеристику: Ирина Сергеевна Прозорова не выговаривает букву «р», картавит мягко, со вкусом. И, конечно, она — женщина с биографией, не зря ее сразу признает один из больных — Соленый. Вписавшаяся в мир «Палаты № 6» Ирина — интеллектуальное наслаждение. Как и многое в неизбежно горькой, саркастической и одновременно изящной, тонкой пьесе Виктора Бугакова.

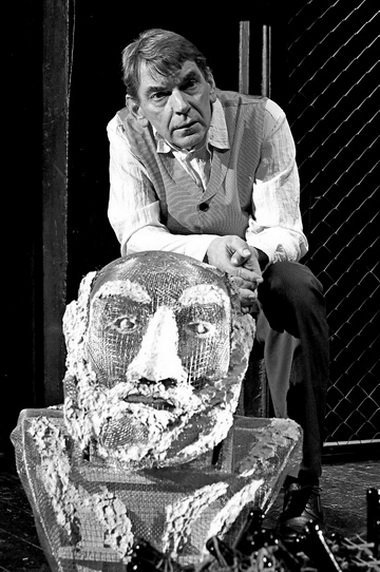

В нее оказались погружены и герои из «Юбилея», «Попрыгуньи», «Черного монаха», «Сельских эскулапов», бессловесный Серебряков из «Дяди Вани» и даже внесценический Миша Боркин из «Иванова». Сам же Бугаков сыграл всю плотно населенную палату № 6 — Коврина, Соленого, Упадышева, Мерчуткина, Рябовского, Измученко и Ванечку Громова. Артист становится камертоном спектакля, в мире Рагина его Громов — тот самый молоточек из «Крыжовника». И еще: у Бугакова есть талант гармонизировать сцену, а не гармонизироваться с ней.

Это практически эзотерическое чувство, но ничего с ним поделать не могу: тут вспоминается и «Елизавета Бам» Коршуноваса в БДТ, на мой взгляд — сценическая неудача, подарившая одно дорогое наблюдение. Бугаков играл в спектакле Отца Елизаветы и, пока все артисты усиленно привлекали к себе внимание визгами и эффектными телами, большую часть времени сидел на периферии и вышивал на пяльцах. От этого умиротворяющего вышивания трудно было отвести взгляд, как бы ни старались остальные. В финале «Палаты № 6» он так же естественно приковывает к себе внимание — пока мы еще не знаем, что он вылепливает из теста икону Божьей Матери, но не можем оторваться. А потом поднос разворачивается… Ощущение чуда, не иначе. Это тот самый замечательный пророк, о котором говорил Рагин. И тот самый «внутренний стиль», о котором писал Дмитрий Лисин.

На протяжении всего спектакля Бугаков мастеровито находит краски для своих героев — это точные, строго выверенные интонационные и пластические детали. Особая музыка речи, в которой звучит и происхождение, и возраст каждого, — простейшая задача для артиста. И одновременно он делает несоизмеримо больше — наделяет всех обитателей палаты № 6 врожденной интеллигентностью. Также его героям доступны и ирония, и сарказм. А еще кротость — качество, будто невозможное здесь. Бугаков, рисуя своих персонажей четкими штрихами, создает пространство тонких эмоциональных вибраций, резонирующих с общей житейской пошлостью — разговорами о еде, о настойках из червей и деревьях-вампирах во главе с осиной-Ириной, а также прослушиванием передачи «Жить здорово!» и музыкальных хитов с истекшим сроком годности. Даже Анна Герман, проникновенность исполнения которой нельзя отнять даже бесконечным замыливанием ее песен, является в этом мире фальшью, атавизмом. Да и понимаем мы, каким дурманом веет в палате № 6… От обстоятельств жизни не закрыться ширмой.

Как и не закрыться живому человеку от любви. Она настигает даже Ирину с Соленым, как бы далеки они ни были от романтики, лирики, совместного бытия. Соленый, постоянно выискивающий друга Колю (конечно, Тузенбаха), в Ирину как бы влюбляется заново, то есть чувствует интерес и пытается проявить внимание. У Ирины же как будто тает льдинка в сердце, возникает даже некоторое подобие рефлексии — знаменитая реплика «постарела, подурнела, забыла, как будет по-итальянски „окно“» обретает у Аллы Еминцевой новое звучание. Она даже передает ему конфеты — как оммаж конфетам от утерянного в этой реальности Тузенбаха, а также как доступный символ любви той, кто беспрестанно чревоугодничает.

Нужно писать отдельный текст о свойствах юмора (в восемь строк не уместить) в спектаклях Анатолия Праудина. Все упоминаемое, пересказываемое, вырванное из сценической вязи действия опошливает то, что есть на самом деле. Юмор для режиссера как нитки для портного. И в этом случае — ни одного сметочного шва. Можно только представлять, сколько же всего происходит на репетициях, — и завидовать, потому что никогда этого не увидишь.

Постоянно сменяемый регистр юмора помогает очеловечить всех — даже Никиту (Александр Кабанов), о котором от Чехова мы знаем, что его не выносил даже вежливый Иван Дмитрич Громов. Никита в этом спектакле никого не лечит кулаками. Вмажет только в финале заключенному в палату Рагину, но и то — «не своими» руками: артист надевает огромный кулак, сплетенный из металлической сетки. Насилие не равно Никита. Он и сам — бывший больной, успешно излечившийся от шизофрении: десять сеансов электрошока, и голоса исчезают. Верите? Вот. Такие методы. Такая жизнь.

Другая картина мира у Дарьюшки (Маргарита Лоскутникова). Она верит в ведьму, Раису Ниловну. У той диапазон влияния — от лечения запора до налаживания контакта с собственной совестью. Но на историю с ведьмой, как и на все в спектакле, зритель посмотрит, конечно, глазами Рагина. А обаятельная представительница глубинного народа здесь оказывается мостом между палатой и уютным кабинетом — Лоскутникова играет как санитарку, так и служанку в доме доктора Рагина. Дарьюшка сердечно относится и к пациентам, и к Андрею Ефимычу, да только с ней одна беда: уходит Рагин, приходит Хоботов, и тут же раздается такое же заботливое «Евгений Федорович, может, пива?». Одним Андреем Ефимычем больше, одним меньше, не все ли равно? Вот уж для кого, если цитировать Ванечку Громова, «между прокисшей и свежей капустой в сущности нет никакой разницы».

Это Ванечка говорит всеми забытому Серебрякову (профессор в палате № 6 настолько ушел в себя, что от человека осталась только внешняя оболочка: Серебряков — бородатый младенец, выкрученный из той же сетки, что и кулак Никиты), пока кормит его. Говорит это и смиренно, и, конечно, иронично — так он как бы отвечает Рагину, но одновременно и утешает профессора, а еще констатирует факт — профессору ведь и правда уже не до разницы. Многое, очень многое заложено в одну эту реплику. Она, может быть, лучше всего иллюстрирует общую плотность подтекстов в спектакле. И, конечно, высвечивает дар человечности, заложенный в Ванечке авторами спектакля. Ванечка, кстати, еще до его привязанности к Серебрякову (кажется, это называется совесть), с первых минут напоминал того, кто мог бы быть Шопенгауэром, Достоевским. А когда он на наших глазах силой театра вырастает до пророка… В этом есть чуть ли не философская сила гуманизма: Рагин и Громов, каждый отражаясь в Другом, находясь в диалоге, раскрываются. И жаль, что этот сценический диалог так быстро заканчивается — Андрея Ефимыча увозят «отдыхать». Путешествием становится лечение электрошоком под музыкальное попурри в исполнении персонала больницы. Конечно, сердце Рагина не выдерживает такого накала пошлости. Он умирает, но после смерти получит возможность окопать смоковницу. Финал с притчей не лишен претенциозности, но и с ним каждый все еще волен выбирать свой путь: рубить или окапывать.

1 Скабичевский А. М. «Палата № 6» // Новости и Биржевая газета. 1892. 10 дек.

2 См.: Лисин Д. Типы театральности: Брусникин, Лисовский, Юхананов, Клим // Метаморфозы театральности: разомкнутые формы. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 93–155.

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДОСАДНАЯ ЛОВУШКА

А. П. Чехов. «Палата № 6».

Театр им. Ленсовета.

Режиссер и художник Евгения Богинская

В Театре им. Ленсовета к палате № 6 приблизилась Анна Сергеевна, знаменитая дама с собачкой. Именно она в спектакле оказывается носителем мучительной рефлексии, не Рагин. Он уже истомился и, кажется, просто доживает из последних сил, деликатно не мешая остальным сходить с ума. Да, да, именно деликатность и симулякр деликатности — то общее, что связывает таких разных героев этой «Палаты № 6». Их общий генетический код — происхождение от чеховского Беликова, человека в футляре. Помните, «как бы чего не вышло»? Они, кажется, и не замечают вовсе, в каком мраке живут, какой туннель реальности выстроили, по какому темному лесу бродят… Не пугайтесь: это все — визуальные образы из спектакля, никаких привнесенных метафор.

«„Вот она, действительность!“ — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно». При всей выразительности видеопроекций в спектакле, тревожное ощущение морока и бреда, а также общей хронической усталости создается иными средствами. Саспенс в начале спектакля как будто навеян творчеством Корнея Чуковского, первым описавшего ту самую дребедень, да еще и целый день, когда то тюлень позвонит, то олень…

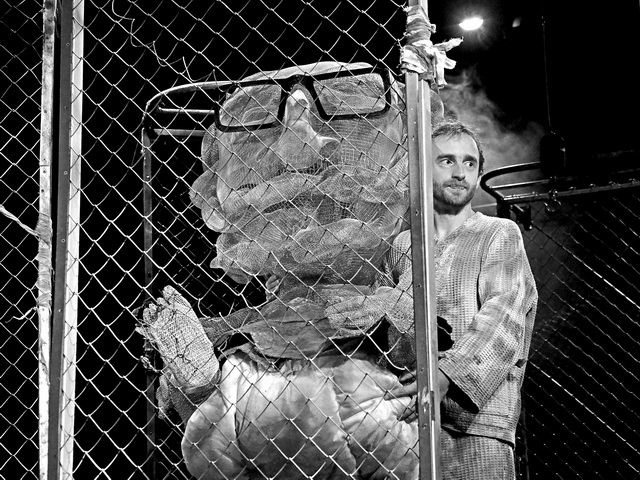

Во мраке сцены безучастно сидит Андрей Ефимыч Рагин (Владимир Матвеев) и больше напоминает декорацию, чем организующие сценографическое пространство фурки с металлическими решетками и стопки книг. Сразу привлекают внимание и оленьи рога, которые в умелых руках больного из палаты № 6 тут же превратятся в лосиные — нужно лишь посмотреть на них под другим углом. В состояние измененного сознания можно впасть и из зрительного зала. Тем более что олень-лось-больной в исполнении Олега Сенченко начинает декламировать с интонацией пьяного трагика про мучавшихся перед смертью и Пушкина, и Гете, и Матрену Савишну. Хор (так обозначена роль Сенченко) с первой сцены вбирает в себя как голоса всех соседей Ивана Громова по палате, так, видимо, и саму мировую душу.

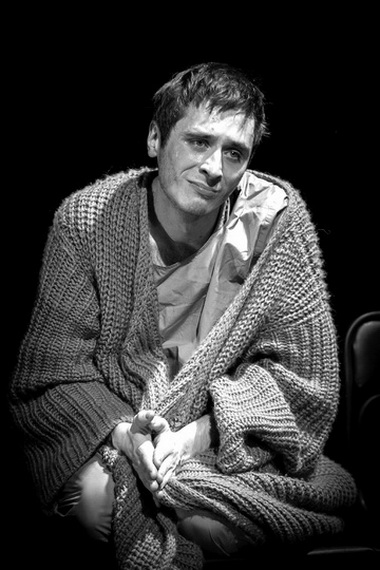

Все в этом спектакле, конечно, одиноки. Все, конечно, пытаются найти собеседника и отразиться в нем. Происходящее на сцене не выходит за рамки банальности, наоборот — ее утверждает. Богинская поступает с Рагиным и Громовым, да и с остальными героями жестоко: нет здесь луча света в темном царстве, нет пророка, нет ни одного даже захудалого интеллигента. Истерзали уже и Анну Сергеевну. Запущенная рефреном фраза Вершинина из «Трех сестер» про счастье «через двести, триста лет…» вызывает в зале то нервный смех, то ужас, не вызывает только одного — доверия. Никакой вере тут места нет — ни в бессмертие, ни в бога, ни в себя.

Режиссер берет из чеховского текста нюансы-детали и увеличивает их до художественного знака. Иногда соринка в нашем глазу становится и бревном. Так, например, театральные фурки, на которых перемещаются пары героев, доводятся до совершенства конструкцией из металлических решеток, напоминающих серый больничный забор с гвоздями напротив флигеля с палатой № 6. Так и Иван Дмитрич Громов (Иван Шевченко), у Чехова лишь желающий плюнуть от отвращения во время спора с доктором, беспрестанно плюет и сплевывает (на втором показе сложилось впечатление, что плевок в речи Громова как бы означает запятую — все-таки он человек грамотный, но уверенности в подобной сценической логике нет; а может, и нет ее, логики, мы же в палате № 6).

Никакой умности, интересности и приятности в Громове нет, а уж тем более хоть толики интеллигентности. Авторы спектакля решили остановиться на припадочном состоянии, на возбужденности манией преследования. О ужас, горячность речей Громова напоминает последние публичные выступления артистов Охлобыстина и Дюжева (вначале берется октава Ивана, потом — Дмитрия; из этого складывается движение Ивана Дмитрича к финалу, где он обретет видимость морального равновесия). На что же ходит смотреть Рагин, о чем говорить? Не маниакальную ли силу проповедования хочет измерить?

Они оказываются нужны друг другу не как родственные души, а как неизолированный электрический кабель и заземлитель. Практически как отец и сын, если бы здесь еще было пространство для человеческих чувств. Громоотводы и счастье нужны и другим парам — Хоботову с Анной Сергеевной и Дарьюшке с Михаилом Аверьянычем. Тут все понятно — чувства.

Дарьюшка (Юлия Левакова) привносит в мрачное пространство хоть какое-то ощущение быта — с ней связаны и единственные реальные предметы: во-первых, она организует небольшое застолье, во-вторых — досуг с лото. Ах да, у нее есть даже прялка. Чудо, а не женщина. Дарьюшка даже не ходит, а плывет аки лебедь. Еще чуть-чуть — и в пляс. Но не до пляса — нужно концентрироваться на беседе. Из Дарьюшки делают непроходимую дуру: с кукольно распахнутыми глазами и надутыми губами интересуется она у Михаила Аверьяныча (Александр Солоненко), что такое устрицы. Он со свойственной ему добродушной ухмылкой рассказывает, не забывая чуть подшутить над ней. Устрицы вызывают ужас. Как, наверно, и фуа-гра, и гендерные свободы. Такой народ. Такая жизнь.

Оба они настолько скучны, что их любовь — диалог глухого со слепым. Чтобы произвести хоть какое-то впечатление на Дарьюшку, увлеченную то прялкой, то игрой в лото, Михаилу Аверьянычу приходится превратиться в более продвинутого Вершинина из «Трех сестер» и сообщить, что он знает, что вокзал находится в двадцати верстах. «Какой молодец», — равнодушно замечает Дарьюшка. Вот уж кто не сойдет с ума, будьте покойны. Экспрессия в их отношениях возникает единожды — Михаил Аверьяныч, не способный сказать о чувствах, выходит из комнаты, заходит обратно, хватает стул и несколько раз испытывает им пол на прочность, а потом снова выходит. Прозревшая Дарьюшка догоняет его и целует. Какая-то пародия, иначе и не скажешь.

Самого же Михаила Аверьяныча хочется с явной стилистической пошлостью назвать уютным. Солоненко играет своего героя так, что становится понятно, насколько они разные с Рагиным, но почему не тяготят друг друга. Их взаимоотношения на этом пепелище жизни отчасти напоминают дружбу Обломова и Штольца. Это — воздух в спектакле, то, что заставляет эмоционально подключиться к лирической теме.

А тема эта — «вот и жизнь прошла». Вершинин, который также возникает и через Хор в исполнении Сенченко, хотел в «Трех сестрах» прожить жизнь начерно, а потом начисто. Это же желание транслирует и дама с собачкой — Анна Сергеевна (Евгения Евстигнеева), полюбившая в этой реальности доктора Хоботова и страдающая из-за измены мужу и желания быть честной.

Евстигнеева играет Анну Сергеевну не просто пленительной красавицей — она играет страдающую душу, и в этом образе, в отличие от остальных, трудно найти место для режиссерской иронии. Что связывает ее с каким-то неживым, картонным Хоботовым — понять нельзя. Ну, любовь. Константину Симонову необходимо менять маски: с чужими он спокоен и рассудителен, с Анной Сергеевной — эмоционален, даже взрывоопасен. Их быт показан как постоянные вспышки страсти и насилия, в котором женщине отведена роль такого же заземлителя, каким становится для Громова Рагин. Для этих влюбленных чувство — помешательство, ведь даже свои реплики они делят друг с другом, закольцовывая их до полной бессмысленности.

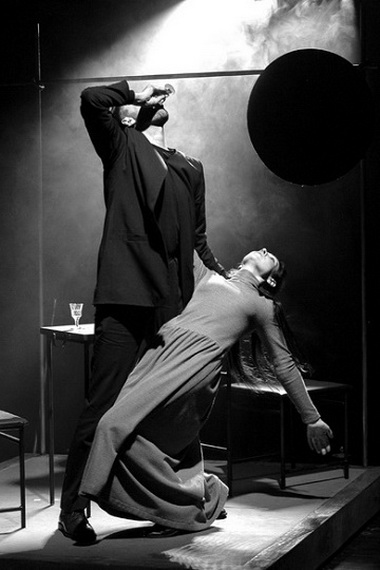

Их диалог все-таки возможен — в танце. Евстигнеева и без слов может сказать многое, Симонову в этом рисунке оказывается сложнее.

Наиболее сильное впечатление производит не истеричное перекидывание чемодана или валяние по полу, а статичный диалог двух истерзанных душ: Хоботов обнимает как будто начинающую взлетать прекрасную Анну Сергеевну, и они напоминают влюбленных с картин Шагала — еще секунда, и случится полет над городом. «Еще секунда, и…» — щемящее чувство, которое ищет Евгения Богинская в каждой мизансцене. И, конечно, мы понимаем: все оборвется раньше, ни счастья, ни даже воздушных замков не будет.

Антракт для зрителей становится переломным моментом для героев — за время перерыва Рагин с Михаилом Аверьянычем успевают посетить Москву, Петербург и Варшаву, а для Анны Сергеевны наступают темные времена. Перемена происходит по-дамски буквальная — серое платье сменяется на черное. Но это производит впечатление — Евстигнеева с ее изящностью, выразительными руками и плавными поворотами головы уже напоминала прекрасную птицу, а сейчас… Она как птица, облитая нефтью. Чайка? Нет, не то. Актриса. Анна Сергеевна вязнет, вязнет в этом мире. Красиво. А видео с крупными планами Евстигнеевой, играющей мучительное осознание потери чести, это настоящий глоток искренности (эмоции не напоказ) в этом мире равнодушного бытования. Ей же принадлежит главный, резонирующий с происходящим вопрос: «А есть другая жизнь, пожить?» К вопросу хочется присоединиться.

Красиво и смело она надевает свою эффектную шляпу с широкими полями и начинает танец на пепелище. К ней присоединяются все герои, пока Андрей Ефимыч Рагин продолжает равнодушно на это смотреть. Перед ним проносятся образы обывателей — счастливые Михаил Аверьяныч и Дарьюшка, самодовольный Хоботов, пленительная Анна Сергеевна, в танце обретающая энергию леди Макбет, и фантастически пластичный Хор (Олег Сенченко наслаждается танцем так, что как будто успевает подстроить под музыкальный ритм все доверенные ему больничные сущности).

Когда Рагин попадает в палату № 6, он, конечно, хотел бы из нее выйти, но вообще-то не сильно рвется наружу, а как бы принимает это как аскезу. Смерть героя Владимир Матвеев не играет — об этом зритель узнает из титров на экране. Сам же артист на сцене перед нами и на видеозаписи будет смеяться и гладить по голове Громова, пристроившегося рядом. Атмосфера трагического просветления. Сзади к ним подходит Хор. Получается… троица? Отец, сын, святой дух? Если б знать. Но кроме троицы в финале «Палаты № 6» возникает и ощущение финала «Дяди Вани»: внутренний голос как будто говорит «мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах». Еще секунда, и…

Февраль 2023 г.

Комментарии (0)