«Где ты был так долго, чувак?»

(авторы текста — Антон Федоров, Роза Хайруллина,

Алексей Френкель и все-все-все).

Пространство «Внутри» (Москва).

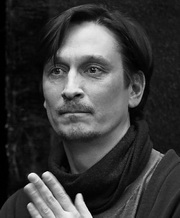

Режиссер и художник Антон Федоров

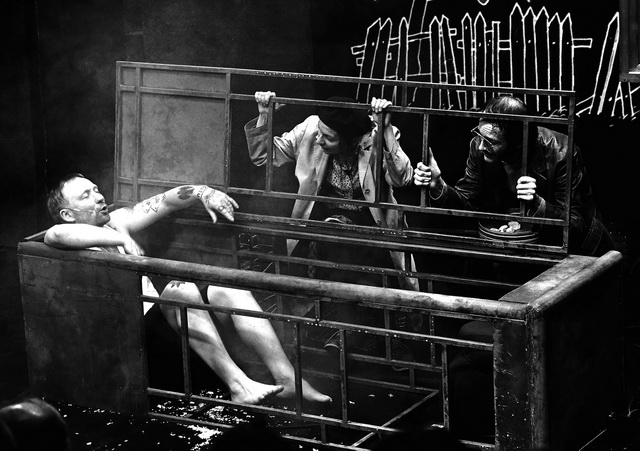

Убогое сиротское пространство, которое ни обжить, ни любить невозможно, вмещает в себя сразу весь мир для героев: и дом, и топь, и сельский клуб, и плацкартный вагон, в общем — Родина. В середине сумеречного пятачка повалена телефонная будка давно без стекол, с облупленными ржавыми боками, рядом еще проволочные ящики из-под кефирных бутылок, сами бутылки, припорошенные то ли снегом, то ли пеплом. На цепях покачивается закопченное окно. На Пете под телогрейкой белая праздничная рубашка, потом обнаружится и майка-алкоголичка. У Пети покатые сутулые плечи, сильные руки в тюремных наколках. Петя крепко стоит на земле, а когда пьян в стельку — кажется, еще крепче, врастает с каждым медленным шагом в землю-матушку.

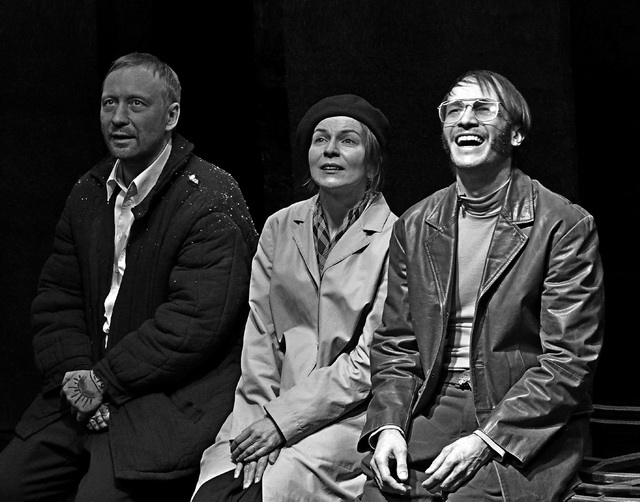

У супружницы Нины тоненький носик, бледное личико, тело, стремящееся к прозрачности. На Нине невзрачный серый плащик, беретик. Третий, обычно лишний, то Мишка сын на лисапеде, то сосед, то заезжий иностранец-собутыльник-ухажер, бог весть откуда взявшийся, в кожаном коричневом пиджаке и желтой водолазке, больших темных очках (все прикуплено у фарцовщиков), нагловатый, растерянный, расхлябанный и зажатый одновременно — явно родом из 80-х, как и будка с бутылками, как и музыка спектакля, как и артисты — Дмитрий Куличков, Наталья Рычкова и Сергей Шайдаков, как и сам Антон Федоров. Глубокий застой, недвижимый густой морок, советский абсурд, родной, мгновенно узнаваемый, в который, как постановит спектакль, все мы влипли, как мухи, подергивающиеся на липкой желтой ленте.

Наигранный говорок, наигранный зевок, за десять больших шагов под балалаечный перебор Петя обойдет окрестности, проматывая с каждым шагом по времени года: повглядывается в осенний туман, покосит, похрустит снежком, постреляет уток. Петя пьет, смертным боем бьет Нину, гоняется за ней с топором. Нина причитает неизменно беззлобно, ласково-устало. «Убьешь аль поцалуешь», — заигрывает с мужем. «Всю жизнь мне испортил, уйду я к матери», «Надрался где-то опять», — ворчит, прибираясь. Обрывки повседневности, каких-то милых сентиментальных разговоров, жалоб, причитаний распадаются на слоги, тают в глубине вздохов, оседают, как накипь. Речь рваная, спотыкается на ровном месте, фразы не заканчиваются, и так все понятно. «Где ж ты ее находишь, я все прячу, прячу», «Скотина, всю скотину пропил, скотина, лучше б скотину покормил, скотина», — шепчет Нина. У Пети пьяная тяжелая агрессия разворачивается медленно, но в секунду оборачивается похмельной покорностью. Петя живет по понятиям. На воле — пьют, на допросе — бьют, на зоне — сидят, жены — ждут. Как-то неловко бестолково складывается все в более-менее внятную, но не по порядку рассказанную историю любви Пети-Нины. Все как у людей: от первого взгляда, первой песни — к первой пятнашке, второй отсидке. Нина ждет, выводит тоненьким голоском утешительную песню.

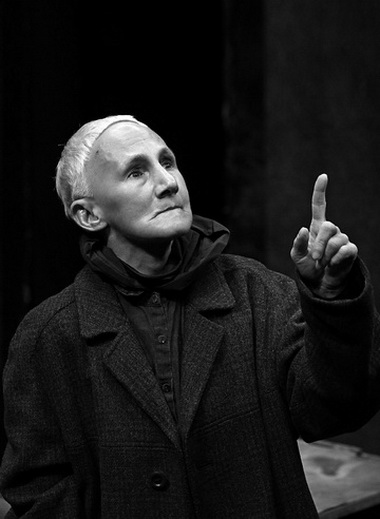

Роза Хайруллина — оборотень-чебурашка, является из лесу неизменно скорбный, кроткий, но в казаках из крокодиловой кожи, которые по-детски хвастливо демонстрирует, кокетливо и невпопад: «А у меня вон че». И на счастливые вопли Пети: «Где ты был так долго, чувак?» — запросто коротенечко сообщает: «Сидел». Все здесь по кругу повторяется множество раз с небольшими вариациями, Чебурашка-братишка вдруг выдает монолог о том, как хорошо в тюрьме, с какими композиторами сидел, разворачивает хлестаковское вранье, сбиваясь и почти совсем утрачивая речь к финалу: «Так уж, мы уж, да уж, там уж». Чебурашка пытается приладиться к компании, выпить, ходит с ними на сельскую дискотеку, взирает на все с младенческим изумлением, старательно повторяет блатные «козы» и умащивается на «кортах». Сидел он ни за что, конечно, а «сейчас мало дают, раньше больше давали».

Чем дальше, тем плотнее в их речь набиваются крылатые фразы, анекдоты, причудливые узоры складываются из цитат советских кинокартин и бытовых окриков. «Я сидел и воевал ради тебя. А ты знаешь, что на зоне с такими делают…».

Мы оказываемся внутри всех наших паттернов, выбраться невозможно. Речь — безразмерный заговор, колдовское бормотание, слово цепляется за слово и уводит все глубже в чащу. В финале Петя извергает в рукомойник необъятный монолог про Борщ, в котором, как и в человеке, все должно быть, а ты скажи, как ты варишь борщ, и я скажу, рамсы не путай, борщ определяет сознание, ну и далее.

Спектакль, весь сплошь, как забор, исписанный знаками, дискретными формулами бытия, как сказка, пользующийся древними кодами и ходами памяти, шифрами культуры и глубоко зашитым в нашу ДНК умением ладно связывать топкий бред действительности, обращается, минуя сознание, к коммунальному бессознательному, коллективному опыту.

Кусочки советских фильмов от «Джентльменов удачи» до «Осеннего марафона», не минуя «Любовь и голуби», как в советском же переливном календарике, переменяются лубочными картинками, где мужик то топором, то кулаком замахивается на жену. Мужик замахивается и на соседа, на собутыльника, и сам изрядно бывает бит, страна маячит за спиной колониями да лагерями, нежно слух ласкает музыка 80-х, снежок хрустит под валенком, водка льется, жена причитает, плацкарт едет, чебурашка настаивает, что он вообще-то девочка, скрепы трещат.

По остову телефонной будки и проволочному ящику спектакль ведет нас вглубь. На углу будки сидят, как на завалинке, мостятся, как на бревнышке у костра, беспросветной ночью вечно не уверенная в праве не то что сидеть тут, а жить вообще жена-женщина-подруга, рядом вольно раскинувшийся, невольно сразу два места пытающийся занять, поигрывающий силой всегда «тепленький» Петя. Невероятный разгул и такая же невероятная кротость, прозрачная и горькая до донышка, наперед известная жизнь: выпил, подрался, украл, сел, откинулся — сакральный круг бессмертия русского человека.

Разматывается клубочек в глубь и в глубь веков, исполненных насилия, пьянства и пьяного разгула, нищеты, обреченности на то, чтобы веками деловито обустраиваться в этом хаосе. Топи и дремучие леса, густые туманы, где сказочные герои испокон бродят в поисках себя и счастья. Ну а царевна знай себе ждет. «Есть такое место, где люди ждут людей», — печально сообщает Нина. Посидит пусть, главное, чтобы не было войны, каждый советский человек как молитву и как тост, со слезами и с пафосом, со священной убежденностью и тихо-горестно, как заклинание и как проклятье за жизнь повторил это тысячи раз: главное, чтоб войны не было. И запоет: «Ах война, война, война», и все песни у него о войне.

«Осенний марафон» оказывается соприроден Чебурашке, Чебурашка — всем анекдотам и байкам, все вместе они — и жизни по понятиям, и ежедневному бытованию, и сакральному бытию к смерти. Горизонтально связанные, все эти сюжеты нежданно-негаданно выстраиваются в нарратив, а он в свою очередь становится сценарием обряда жизни.

Сыграно это все артистами тоже, кажется, как придется, куда душа поманит. Наталья Рычкова — серьезная, сосредоточенная и легкая как перышко, в каких-то неловких танцевальных па и в до срока старушечьем копании по углам, в касание лишь обозначает, а дальше сами поймете, мол, все ясно. Куличков всей своей человеческой плотностью обживает пустоту, наполняет ее тяжестью головной боли и пьяной удалью, подробный, подлинный в своей настоятельной преувеличенности. Сергей Шайдаков впадает в игру, как в безумие, кажется, что и не вернется. И как безумец бесстрашен и освобожден.

Какие-то сцены длятся пару секунд, но узнаются еще до того, как заканчиваются, какие-то — летаргически долго, так они тут танцуют, переминаясь с ноги на ногу, делая руками нелепые движения, трогательно неуклюжие, угловатые, подражая индийским танцорам или эстрадным безумствам 80-х, впадая в прострацию, со взглядом, устремленным к началу времен. Федоров умеет дать своим артистам какую-то спокойную уверенную свободу в преодолении этого хаоса, они плавают в нем, легкие и неуловимые, не настаивая, не объясняя, актеры переливаются в образ и мгновенно могут утратить его, остаться ни с чем. Никто ничего не изображает. Это какая-то особенная степень присутствия, присутствия в самой сути, в эйдосе. Сочетание какой-то окончательной истины, которую артисты про своих героев понимают, и предельной невозможности иного, из которой вырастают все их безумства. Это самый настоящий театр явленного ЖЧД, тот самый завещанный и вшитый в подкорку — театр жизни человеческого духа. Тонкая линия формы, просвечивающая кожица образов только очерчивает, выявляет и дает в полной мере явиться изломанному, искалеченному, запуганному и озлобленному русскому духу, плутающему по нищему топкому русскому миру. Дискретное, разваливающееся сознание заплутавшего человека, собирающееся лишь в пьянстве и насилии, выламывается из анекдотов и прибауток, мыкается по площадке.

Узнавание манит за собой, словно огоньки в болоте. Смех укладывает хлипкие досочки, по которым зрители, весело смеясь, быстро-быстро вдруг добираются до сердца кошмара. До посконного бессмысленного разгула силы, которая заместо любви, которая и есть любовь, согласно национальной мудрости: «Бьет — значит любит». В финале Петя загоняет Нину в дом и избивает, а она кричит истошно, на этот раз по-настоящему. Выходит, еле на ногах удерживаясь, блуждая взглядом, белый атлас комбинации залит кровью, бровь рассечена, а он — вслед, выхолощенный долгим сладостным избиением. И они мнутся друг напротив друга — танцуют под падающий снежок. Любовь.

В спектакле есть одна сцена, в которой вдруг меняются все заявленные до того правила. Нина в плацкарте долго пытается научить соседа-иностранца, как следует произносить слово «война». А он с пьяной настойчивостью на каждое ее «война», кивая, вопрошает: «Why now». Сосед, измученный, вырубается, а Нина, развернувшись вдруг к залу и внимательно вглядываясь в сидящих напротив людей, начинает причитать: «Как же мы без очков вот этих переживем, без шарфика вот этого переживем, без кулончика переживем»… И с каждым новым названным предметом, угаданным в темноте зрительного зала, она, кажется, становится все строже и спокойней. Она причитает о вещах, которые куда-то исчезнут, истают, пропадут без следа и смысла на какой-то войне, из какой-то жизни. И тут уже я ощущаю предельность своего присутствия, свое прямо-сейчас, живое, эту секунду. Есть очки, кулон и свитер, есть шарфик, есть я и мой сосед. Есть Нина и Петя — все исчезнет, истает, порвется, помнется, истлеет без следа и смысла. И так же бесспорно, как есть этот свитер и этот кулон, есть где-то война, которой лишь бы не было. Абсолютное сострадание бьет как ослепительный свет из нелепых трогательных слов и оплакивает убывающее и убиваемое. Нина заполняет пространство нежностью и беспокойной острой жалостью к живому, когда надо бежать, спасать, хватать, уберегать. А я все же сижу в темноте, и смотрю, и умоляю: назови меня, назови меня, у меня вот есть брошь-ласточка.

Февраль 2023 г.

Комментарии (0)