«Эринии» (пьеса С. Лозницы по роману Д. Литтелла «Благоволительницы»).

Молодежный театр (Вильнюс).

Режиссер Сергей Лозница, художник Кирилл Шувалов

Багрово-красный — это главный цвет почти шестичасовой постановки режиссера Сергея Лозницы «Эринии» по роману Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Огромное бархатное полотнище занавеса, две подсвеченные красным большие конструкции, будто разорванные пополам человеческие легкие, алая вода в озере, такие же подошвы сапог немецких солдат и офицеров и даже подбитый красным плащ главного героя, оберштурмбанфюрера СС Максимилиана Ауэ (вспомним Понтия Пилата «в белом плаще с кровавым подбоем»). Все это, по мысли режиссера и художников Кирилла Шувалова и Катажины Лущик, должно работать на главную идею и романа, и спектакля: как рафинированный немецкий обыватель, любящий философию и музыку Рамо и Куперена, превратился в кровавого убийцу, стал безотказно работающим винтиком страшной машины смерти, изобретенной Третьим рейхом? Как вообще происходит это превращение — не на страницах повести Кафки, а в реальной жизни, причем происходит многократно, из века в век, в том числе сегодня, прямо на наших глазах? Еще вчера мы читали роман Литтелла об уничтожении евреев как документ истории, как психологическое или эротическое повествование, а сегодня сцены расстрелов и картины разрушенных городов обжигают и повергают в неведомый ранее ужас. Сергей Лозница, автор тридцати документальных и художественных картин, чей фильм «Донбасс» получил в Каннах премию за режиссуру, замечательно умеет рассказывать об этом на экране. Театр требует другого языка, он давно уже избегает буквальности и лобового прочтения, поэтому «Эринии», первый опыт Лозницы на драматической сцене, оказался одновременно и впечатляющим, и уязвимым.

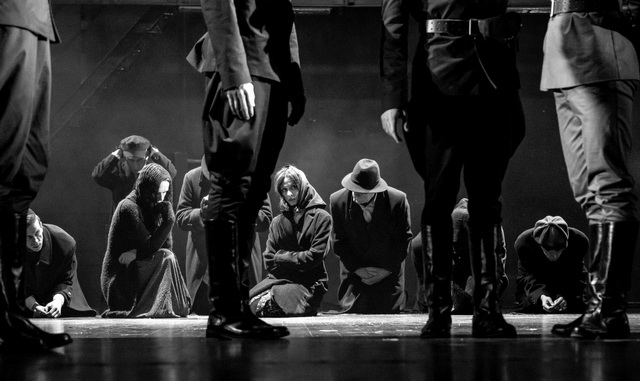

…Начинается спектакль прологом: все действующие лица, и палачи и жертвы, стоят плечом к плечу и поют знаменитую «Фугу смерти» Пауля Целана:

Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами

Мы пьем его в полдень и утром

мы пьем его ночью пьем и пьем

Мы роем могилу в воздушном пространстве

там тесно не будет

(Перевод Ольги Седаковой)

Хотя и есть мнение, что «писать стихи после Освенцима — варварство», это, наверное, самое известное стихотворение, рассказывающее об истреблении евреев нацистами и вошедшее в многочисленные антологии и учебники. Вспомним, что роман Литтелла тоже строится как музыкальное произведение: композиционно он разбит на семь частей, а их названия соответствуют названиям сюит французского композитора Жана-Филиппа Рамо. От Токкаты до Жиги перед читателем романа проходит вся жизнь молодого офицера СС Ауэ, волею автора побывавшего и в Украине, в том числе во время массового расстрела евреев в Бабьем Яру, на Кавказе и в Сталинграде, в лагере Аушвиц и в разгромленном союзными войсками Берлине. В романе грандиозный финал, где герой убивает своего единственного друга Томаса и крадет его фальшивые документы француза, вывезенного на работы в Германию. Все это происходит в уничтоженном бомбами берлинском зоопарке. «Русские прошли мимо. Навстречу мне по аллее семенил слоненок… Я остался один на один с умирающим гиппопотамом, страусами и трупами, один на один со временем, печалью, горькими воспоминаниями, жестокостью своего существования и грядущей смерти. Мой след взяли Благоволительницы». Скажите, кому из ныне живущих режиссеров под силу передать на сцене масштаб и трагизм подобного финала? Очень немногим. В России, может быть, только Додину. Возможно, поэтому Лозница подверг произведение Литтелла жесткой вивисекции, оставив лишь то, что укладывалось в тему, его интересующую. Тему эту он обозначил так: «Я выбрал для себя только одну историю — это история создания индустрии уничтожения с точки зрения тех, кто ее создавал».

Спектакль разбит на три части. Первая — украинская, еврейские погромы в Луцке и Киеве и трагедия Бабьего Яра. Вторая — пребывание героя на Кавказе и дискуссии о расовой неполноценности отдельных народов, о том, например, подлежат ли уничтожению вместе с остальными горские евреи. Третья — это Сталинград и разговор Ауэ с коммунистом со стажем Правдиным.

Перед поездкой в Вильнюс я перечитала роман — и обнаружила, что при каждом следующем прочтении все очевиднее становится его известная искусственная сконструированность, оторванность бесконечных дискуссий на политические и философские темы, которые ведет Ауэ, от реальной жизни. Писателю столь мучительно хочется разобраться в этой «естественной истории разрушения» (так, кстати, называется один из фильмов самого Лозницы), что он сводит вместе тех вымышленных и подлинных исторических персонажей, которые вряд ли бы пересеклись в действительности, — здесь они словно приглашены на диспут. Разговорные спектакли — жанр сложный, на моей памяти они лучше всего удавались Миндаугасу Карбаускису, особенно во время его мхатовских постановок. Здесь многое зависит от актеров, и, к счастью, сильная мужская часть труппы Вильнюсского Молодежного (женских персонажей в постановке нет вообще) владеет вниманием зала и заставляет его слушать и думать. А что режиссер?

Наверняка первая, украинская часть была для него самой важной. Тем более что Сергей Лозница готовится к съемкам полнометражного художественного фильма «Бабий Яр». На сцене он скрупулезно воспроизводит все то, что, по замыслу Литтелла, видит в Украине Ауэ, еще совсем неготовый к тому кошмару, который его ждет. Пока что герой недоуменно взирает на истерику своего командира и ужинает с коллегами в славном украинском ресторанчике, где под утку с майораном они слышат крики избиваемых евреев и даже становятся свидетелями экзекуции. Долгий обед — долгие крики, как в рапиде. Честно говоря, бесконечные удары палками по муляжам человеческих тел, виселицы, на которых вешают опять же муляжи, и фонограмма криков и воплей — все это театральная архаика, на которую на сцене театра великого Някрошюса взираешь не без удивления.

Интересно, что обилие бутафории поразило меня в свое время и в спектакле по «Благоволительницам», поставленном молодым Микитой Ильинчиком у Богомолова в Театре на Бронной, — без смеха невозможно было смотреть на богинь мести, которых изображали актеры, закутанные с ног до головы в белую марлю и появляющиеся на сцене к месту и не к месту. Почему насквозь умозрительный, притчевый, условный Литтелл вызывает такое острое желание постановщиков воочию воплотить все описываемые им сцены людского уничтожения — загадка. В романе множество метафор и аллегорических сцен — достаточно вспомнить эпизод повешения девушки, которую все офицеры перед экзекуцией целовали в губы, а Ауэ, поцеловав, превратился в соляной столп: «потом я рухнул у ее ног, и ветер разметал и развеял горку соли». Без этого текст Литтелла походил бы на скучное социологическое исследование. Но маховик зла в спектакле меж тем набирает обороты, СС пытается доказать, что евреи действительно представляют смертельную опасность для Гитлера — и апофеозом первого акта становится сцена расстрела в Бабьем Яре, когда под оглушительную дробь автоматной очереди на сцену с колосников падают и падают чемоданы и одежда жертв. Перед этим есть еще один важный эпизод — его нет в романе, он явно взят из сценария будущего фильма Лозницы, — когда уважаемые евреи города Киева встречаются ночью и решают, что же все-таки делать и стоит ли собираться всем завтра возле кладбища, как их призывают оккупационные власти. Сыгран он литовскими актерами блистательно. Вся беспомощность жертв, попавших в мясорубку истории, явлена здесь сильнее, чем в момент убийства как такового. Наверняка одним из главных вопросов для Лозницы был этот: как показать сцены уничтожения людей на сцене? От документальных киносвидетельств он принципиально отказался.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. АНИШ КАПУР В ВЕНЕЦИИ

На Венецианской биеннале прошлого года меня поразили огромные инсталляции из окрашенного в красный цвет воска. Они и отталкивали, и манили своей вывернутой наизнанку телесностью, бесстыдством и уязвимостью формы. Это были работы британско-индийского скульптора Аниша Капура, причем одна — она называлась «Гора Мориа у входа в гетто» — огромным окровавленным куском человеческой плоти встречала посетителей прямо на входе в Палаццо Манфрин, где располагалась выставка. Мориа — Храмовая гора в Иерусалиме, на которой должно было быть совершено жертвоприношение Исаака. Но при чем здесь гетто?

Выяснилось, что Аниш Капур родился в Бомбее, в индийско-еврейской семье, а его мать была дочерью кантора синагоги в Пуне. Какое-то время он даже жил в Израиле в кибуце. И хотя еврейская тема лишь одна из многих в его провокативном творчестве, для параллельной программы 59-й Венецианской биеннале отобрали инсталляции именно на тему бойни, убийства. Вот «Стрельба в угол» — это целая комната, в которой зрителя буквально парализует вид бесконечной белоснежной стены, забрызганной кровью. В углу — некое подобие пушки, которая стреляет фрагментами воска и уже собрала свою жатву: весь пол завален обломками, тоже красными. Есть еще работа, которая одним своим названием прямо соотносится с литовским спектаклем: «Превращая воду в зеркало, кровь в небо» — это огромная чаша с чем-то алым внутри. Она стоит не в помещении, но даже прекрасное синее итальянское небо не в состоянии изменить ее цвет. Художественный эффект от работ Капура достигается не сразу: надо побродить по этой выставке, чтобы прочувствовать ужас разорванной человеческой плоти, безжалостность механизмов, предназначенных для убийства, длящийся и длящийся процесс насилия и травмы человеческого тела и психики. В какой-то момент эмоциональное восприятие становится трансцендентальным — неслучайно последовательно отстаивающий сегодня интересы беженцев Капур говорит: «Аутсайдерское сознание находится в центре еврейской идентичности». Полагаю, к такому переходу от конкретного преступления к его осмыслению в общечеловеческом измерении, к пониманию сути и природы человека как такового стремился и Литтелл в своем знаменитом романе.

Современное искусство в лице Капура нашло эквивалент этому превращению, а театру и, возможно, кинематографу это еще только предстоит. Сергей Лозница сказал в одном из интервью, что комната, в которой шли репетиции спектакля, вся была увешана репродукциями — изображениями зла в мировой живописи. Это очень важно: рассказ о Холокосте надо было поместить в уже известный всем широчайший исторический и художественный контекст. И во втором и третьем акте режиссер попытался это сделать.

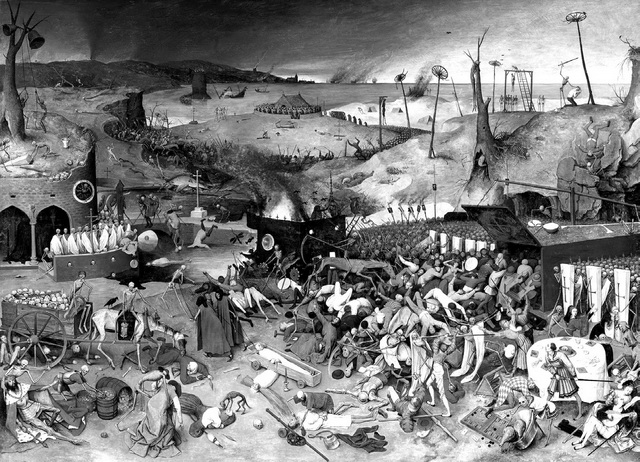

На афише спектакля изображен специальный прибор — краниометр, с помощью которого нацисты пытались отличить арийский череп от неарийского. Вся кавказская часть постановки как раз и посвящена попыткам СС подвести «научную» базу под созданную ими индустрию смерти. Реальные исторические персонажи — такие, как палач Украины Пауль Блобель или архитектор Холокоста Адольф Эйхман, которого израильская разведка в 1960 году похитила в Аргентине и предала суду, соседствуют с вымышленными — как лингвист доктор Фосс. Также и изображения, проецируемые на экран: подлинные фотографии представителей многочисленных народов, живущих на Кавказе, — и фрагменты великого «Триумфа смерти» Питера Брейгеля.

Надо сказать, что именно Брейгель — гениально изображенные им торжествующие скелеты, сваленные вповалку мертвые тела, где папа римский соседствует с нищим, а прекрасная молодая женщина — с безобразной старухой, — придает происходящему смысл и объем. Тогда бесконечные разговоры (о терпеливые и воспитанные литовские зрители, покорно внимающие этому театру у микрофона не шелохнувшись!) обретают кровь и плоть. Особенно часто возникает брейгелевское изображение мертвого певца с лютней: искусство ничего и никого не спасло, оно тоже жертва, одна в ряду многих.

Главную роль — Максимилиана Ауэ — играет талантливый молодой артист Донатас Желвис. Он худощав, элегантен и похож скорее на меломана и ученого, нежели на офицера СС. Неслучайно именно он сыграл главную роль в литовской исторической драме «Поэт», которая была признана лучшим фильмом стран Балтии на кинофестивале «Черные ночи» в Таллинне в прошлом году. Он более чем органичен в спорах с Фоссом, в разговорах о музыке и литературе — и, увы, совершенно нелеп в сталинградских сценах, когда режиссер заставляет его ползти под искусственным снегом в белом камуфляже под звуки выстрелов. О тщательно подобранной фонограмме спектакля особый разговор: все эти закадровые взрывы и автоматные очереди буквально совпадают с происходящим на сцене, что придает постановке совершенно ненужный и недостижимый в данном случае реализм.

Интересно, что Ауэ на сцене больше слушает, чем спорит. И неизменно покорно выполняет все, что от него требуют, тогда как даже низшие чины отчаянно протестуют: один говорит, что те, у кого есть семьи, не могут и не должны расстреливать детей, другой и вовсе стреляет в офицера, убившего младенца. Ауэ — бесстрастный наблюдатель, летописец, осмысляющий происходящее, и ту грань, где он из свидетеля становится соучастником преступления, разглядеть непросто. Эту двусмысленность, зыбкость, неопределенность его натуры замечательно дополняет мерцающее и меняющее свои черты изображение на красном занавесе — портрет диктатора, в котором можно разглядеть и Гитлера, и Сталина, и еще кого-то. Он с самого верха торжествующе смотрит на происходящее и будто смеется над бесполезными усилиями людей достичь своих целей и заодно понять, зачем им всем вообще все это было нужно. Изображение зла, страшного и побеждающего всё и вся, во всяком случае именно так оно воспринимается сегодня.

Один только раз Ауэ отказался выполнить то, о чем его просили: он не смог выстрелить в очень старого горского еврея, провидца, который сам срежиссировал свою смерть в родных горах, но так и не открыл, какая же смерть ждет его собеседника. Старика убил сопровождающий. Это одна из самых ярких сцен в романе — такой же оказалась и на сцене. Но все равно не покидает ощущение, что образу главного героя недостает многомерности, объема — и происходит это по вполне понятной причине.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ. ИСЧЕЗНУВШИЙ ОРЕСТ

Лозница безжалостно убрал из спектакля то, что является важной частью романа Литтелла и что во многом обеспечило этому роману необычайную популярность. И то — позволю себе добавить, — без чего понять характер Максимилиана Ауэ решительно невозможно. Это его роковая любовь к сестре-близнецу, с которой их разлучили, когда вскрылась их более близкая, чем принято, подростковая привязанность друг к другу, его склонность к гомосексуальному сексу, когда он воображает на своем месте сестру, отдающуюся мужчинам, и сложные отношения с матерью и ее новым мужем. Читатели Литтелла вспомнят и о таинственном убийстве матери и отчима, придающем повествованию особое напряжение.

Внутренняя связь романа с древнегреческим мифом об Оресте, убившем мать и ее любовника, очевиднее всего проявилась в названии. Почему богини мести названы здесь «Благоволительницами»? Это не просто точный русский перевод с французского, на котором Литтелл написал свое произведение, но и прямая отсылка к эпосу. Согласно ему Эринии — богини мести — преследовали Ореста за убийство матери, но вмешалась Афина: она провела первый в истории мифической Греции суд, в результате которого Орест был оправдан. Эринии пришли в ярость, но Афина усмирила их гнев, пообещав, что все афиняне отныне будут воздавать им почести. С этих пор Эриний и стали называть Эвменидами — то есть милостивыми, благосклонными. Теперь эти древние богини могут и карать, и миловать, что для контекста романа Литтелла принципиально важно. Ведь он искренне пытается понять и даже в чем-то оправдать своего героя, а кроме того свидетельствует: некоторые немцы сами были в ужасе от того, что им приходилось делать, они спивались, сходили с ума и даже стрелялись.

У Литтелла человек из расстрельной команды — скорее жертва рока, чем преступник. Ведь он убежден, что его воля не учитывается и лишь случай делает из него убийцу. Именно греки отводили случаю важное место в делах человеческих, причем под ним часто маскировалось вмешательство богов. Связь между волей и преступлением — христианское понятие, поэтому Литтеллу так были важны отсылки к греческой точке зрения. И Орест, и Эдип то и дело возникают в размышлениях Ауэ.

Эриний, кстати, и изображали по-разному: то с волосами в виде змей и с собачьими мордами, а то благородными охотницами. У Данте они обитали в преисподней, а у Сартра превратились в мух. Это я к тому, что Литтелл не писал приговор истории: он пытался осмыслить ее едва ли не самые страшные страницы и предлагал читателю самому сделать вывод о виновности своих героев.

Приведись Донатасу Желвису сыграть эти потаенные стороны личности своего героя — думаю, он был бы бесконечно интересен, а судьба Максимилиана Ауэ стала более понятной и осязаемой. Речь, конечно, не о сексуальных девиациях, а о психологии образа — тут многое в спектакле остается за кадром, непонятым и нераскрытым. Хотя режиссер, конечно, неслучайно назвал свой спектакль именно «Эринии» — то есть те, кто преследует людей за страшные злодеяния и наказывает их за это безумием.

В спектакле Лозницы Ауэ вовсе не сходит с ума: в финале он всего лишь снимает военную форму и переодевается в белую рубашку и цивильный костюм. Теперь он владелец мастерских по производству кружев где-то на юге Франции, добропорядочный отец семейства, и его вряд ли, как Эйхмана, выкрадет Моссад. Не тот масштаб.

А в конце они снова встанут рядом, плечом к плечу — жертвы и их убийцы — и молча посмотрят прямо в зал. «Как у обычного человека в голове уложится, что считавшееся справедливым сегодня — завтра уже преступление?» И последние слова героя: «Я точно такой же, как вы». Когда заканчиваются войны, так говорят все преступники. Открытость финала — это, возможно, самое страшное, что довелось увидеть в этом спектакле. Потому что история продолжается.

Февраль 2023 г.

Комментарии (0)